具体描述

●构图与布局

●素材在画面中的体现

●画面中的生活气息

●追求色调之美

●笔法训练

●第二章小色稿

●练习色稿的目的

●画面剖析

●小色稿范画

●第三章画面意境与技法

●意境营造

●工具的妙用

●画面技法综合分析

●第四章作画步骤

●室内作画步骤一

●室内作画步骤二

●室外作画步骤

●第五章范画临摹

●场景色彩对临

●部分目录

内容简介

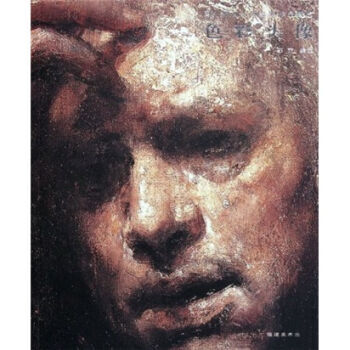

本书是一本高考类色彩场景辅导书,适合广大美术艺考生使用。本书主要针对美术高考的色彩科目应试,全书分为关于色彩场景基本知识、联考的要领、色彩场景素材和色彩场景练习题库四个大章节,全面讲解了色彩场景的相关技法、表现方式和考试要领,能让艺考生快速提高自身绘画水平和应试能力。相信会有不错的市场反应。 李家友 主编 李家友,重庆人,多年从事美术高考图书的市场发行和策划工作,对美术联考有敏锐的把握和判断力。段健,毕业于中央美术学院,对色彩场景教学有多年经验。用户评价

初次接触《对画》,我便被它那种极简却又意味深长的书名所吸引。一个“对”字,一个“画”字,仿佛蕴含着无限的可能,是两种艺术形式的碰撞,是人与艺术的对话,还是事物内在的关联?带着这份朦胧的探究,我翻开了这本书。 作者的语言风格,堪称“诗性的散文”。他用一种极其优美、富有节奏感的文字,勾勒出那些细腻的情感,那些转瞬即逝的思绪。我时常会因为某一句精准的比喻,某个极富感染力的词汇而停下来,反复回味。这种文字的魅力,让我仿佛置身于一个由文字构成的诗意空间。 《对画》的结构,可以说是“解构与重塑”的典范。它打破了传统的小说叙事模式,将故事的碎片化,然后又以一种精妙的方式,将它们重新编织在一起。这种非线性的叙事,初读时或许会让你感到些许困惑,但当你耐下心来,你会发现,每一个碎片都像是一块拼图,它们相互呼应,最终构成了一幅完整的图景。 我特别欣赏作者在处理人物内心世界时所展现出的那种“不动声色的力量”。他很少直接描写人物的内心独白,而是通过对人物微表情、肢体语言以及周围环境的描绘,让你自己去感受,去体会人物的喜怒哀乐。这种“留白”的处理,反而让人物形象更加丰满,更加立体。 《对画》这本书,给我的感觉,与其说是在阅读,不如说是在“进行一场关于“观看”的哲学实践”。作者似乎在不断地追问,我们究竟是如何观看的?我们所观看的,是否就是真实?书中的人物,通过他们的眼睛,通过他们对世界的解读,展现出不同寻常的视角,让我们重新审视我们习以为常的认知。 阅读《对画》,就像是在进行一次“思维的拓展”。它挑战了我们对于“故事”的传统认知,它用一种全新的方式,将文字转化为一种具有视觉冲击力和情感深度的艺术品。我感觉作者在用一种极其克制却又充满张力的方式,引导我们去感受,去思考,去与书中的世界产生共鸣。 书中的某些章节,其画面感极强,仿佛能够直接将读者带入到描绘的场景之中。我闭上眼睛,就能清晰地感受到那些光影的变化,那些色彩的流动,以及那些空气中弥漫的气息。这种对视觉元素的精准把握,使得这本书在文字之外,还拥有了极强的画面感。 《对画》这本书,是一本需要“细品”的书。它不适合匆忙翻阅,而是需要你放慢脚步,去感受作者想要传达的意境。当你沉浸其中,你会发现,作者所构建的那个世界,是如此的真实,又是如此的梦幻,它在现实与虚幻之间游走,让你分不清界限。 作者在书中对细节的描绘,堪称一绝。无论是对环境的细致描摹,还是对人物服饰的细节,都一丝不苟。这种精益求精的态度,使得书中构建的那个世界,栩栩如生,仿佛触手可及。 总而言之,《对画》是一本充满智慧和艺术性的作品。它以其独特的视角,深刻的洞察,以及精湛的文字,为读者带来了一次难忘的阅读体验。

评分初拿到《对画》这本书,我便被它那颇具哲思的书名所吸引。一个“对”字,一个“画”字,似乎在暗示着一种连接,一种映照,一种对话。我怀揣着这份好奇,开始了我与这本书的奇妙旅程。 作者的语言,是一种“意象派”的写实,他善于将那些难以言喻的情感,那些飘渺的思绪,通过具体的意象来呈现。在我阅读的过程中,我常常被某个意象的巧妙运用所打动,它精准地捕捉到了我内心深处某种模糊的感受,让我在恍然大悟的同时,又感到一丝惊喜。 《对画》的叙事,更像是一场“心灵的漫游”。它没有传统意义上的情节起伏,而是以一种意识流的方式,将读者带入到人物的内心世界,去感受他们的喜怒哀乐,去体会他们的悲欢离合。这种叙事方式,虽然对读者的阅读耐心提出了更高的要求,但一旦沉浸其中,便会发现其无穷的魅力。 我特别欣赏作者在处理人物关系时所展现出的那种“微妙的张力”。他没有直接点破人物之间的关系,而是通过人物的言语、动作以及一些细微的互动,来暗示他们之间复杂的情感纠葛。这种“欲说还休”的写法,反而更能激发读者的想象,让他们自己去揣摩人物的内心世界。 《对画》这本书,让我看到了文学创作的另一种维度。它不仅仅是在讲述一个故事,更是在探讨一种关于“存在”和“意义”的哲学。书中的人物,在与画的互动中,也在与自我、与世界进行着一场深刻的对话。 阅读《对画》,就如同进行一场“感官的盛宴”。作者对色彩、光影、线条的描绘,极其细腻,仿佛能够直接将读者带入到画面之中。我闭上眼睛,就能清晰地感受到那些笔触的力度,那些色彩的饱和度,以及那些光线穿透阴影时所带来的微妙变化。 这本书给我的感觉,与其说是在阅读,不如说是在“体验”。作者通过文字,营造出一种独特的氛围,让我们能够真切地感受到人物的情感,感受到那个世界的温度。我多次被书中某个场景的描写所打动,仿佛置身其中,与人物一同呼吸。 《对画》这本书,是一本需要“静心”的书。它需要你放下浮躁,沉下心来,去感受作者想要传达的意境。当你真正地与这本书“对画”时,你就会发现,它所带给你的,远不止于文字本身。 作者在书中对于“时间”的处理,也颇具匠心。他似乎能够自由地穿梭于不同的时间维度,将过去、现在、未来巧妙地融合在一起。这种对时间的非线性处理,使得故事更加具有层次感和深度。 《对画》这本书,就像一位沉默的智者,它没有直接告诉你答案,而是通过引导,让你自己去思考,去寻找。这种互动式的阅读体验,让我感到格外投入,也让我受益匪浅。 总而言之,《对画》是一本充满艺术魅力和思想深度的作品。它以其独特的视角,深刻的洞察,以及精湛的文字,为读者带来了一次难忘的阅读体验。

评分初次接触《对画》,我便被其标题所吸引,一个“对”字,一个“画”字,看似简单,却又蕴含着无限的解读空间。是画与画的相对,还是画与人的互动,抑或是画与历史的回响?带着这份探究的欲望,我翻开了这本书,随之而来的,是一场意想不到的语言奇遇。 作者的文字,如同精雕细琢的艺术品,每一字每一句都经过了审慎的考量,仿佛是经过千锤百炼的金石,散发着独特的光泽。他善于运用意象,将抽象的情感具象化,将模糊的思绪清晰化。在阅读的过程中,我时常会被书中某个意象的精准捕捉而感到惊喜,它精准地击中了内心某个被遗忘的角落,唤醒了沉睡已久的记忆。 《对画》并非一本易于阅读的书,它需要读者投入极大的耐心和专注。书中没有明确的叙事线索,情节的推进也显得尤为跳跃。然而,正是这种不拘泥于传统叙事结构的写法,反而赋予了这本书独特的魅力。它迫使读者跳出固有的思维模式,去主动地寻找不同情节之间的联系,去搭建属于自己的理解框架。 我特别欣赏作者在处理人物心理描写时所展现出的细腻。他没有直接告诉你人物在想什么,而是通过对人物细微动作、表情以及环境的描绘,让你自己去感受,去体会人物内心的波澜。这种“留白”的处理方式,反而让人物形象更加饱满,更加立体。 这本书给我的另一个深刻印象是其对“观看”这一行为的深入探讨。它不仅仅是在描绘画面,更是在探讨我们如何去看,去看什么,以及我们所看到的,是否就是真实。作者似乎在引导我们,用一种更具批判性和反思性的眼光去审视周围的世界,去质疑那些我们习以为常的认知。 《对画》的文字,有时是如诗般的抒情,有时又是如刀般的犀利。它能够让你沉浸在美好的意境之中,也能让你直面人性的阴暗面。这种张力的并存,使得这本书充满了层次感和厚重感。 在阅读的过程中,我常常会感到一种被唤醒的冲动。书中所描绘的那些场景,那些人物,仿佛与我的生活有着千丝万缕的联系,勾起了我内心深处的某些思考。我开始反思自己的人生,反思自己与他人的关系,反思自己与艺术的联系。 作者对细节的捕捉,堪称一绝。无论是对光影的细致描摹,还是对色彩的精准运用,都展现了他极高的艺术素养。我仿佛能够透过文字,看到那些画面,感受到那些氛围,甚至闻到空气中的气息。 《对画》这本书,像一位循循善诱的智者,它没有直接告诉你答案,而是通过提问,通过引导,让你自己去寻找。这种互动式的阅读体验,让我感到格外投入,也让我受益匪浅。 总而言之,《对画》是一本值得反复品读的书。它不仅仅是一部文学作品,更是一次心灵的洗礼。它以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,给读者带来了深刻的启迪。

评分翻开《对画》,我立即被其独特的标题所吸引。一个“对”字,一个“画”字,仿佛蕴含着一种奇妙的关联,一种艺术形式的互动,抑或是一种观看者与被观看者之间的对话。我带着这份强烈的好奇心,踏上了探索这本书的旅程。 作者的文字,如同一位技艺精湛的画家,用文字描绘出一幅幅生动的画面。他善于运用极其精准且富有诗意的语言,勾勒出那些转瞬即逝的情绪,那些深埋心底的渴望,以及那些难以言说的复杂情感。我常常会因为某一个词语、某一个句子而停下来,反复咀嚼,试图捕捉其中蕴含的深意。 《对画》的叙事结构,是一种“非线性”的叙事,它打破了传统的故事情节发展模式,而是以一种碎片化的、跳跃式的方式展开。这种处理手法,初读时或许会让人感到些许困惑,但随着阅读的深入,你会发现,正是这种看似混乱的结构,恰恰模拟了我们真实的生活体验——记忆的闪回,思绪的游离,以及那些不经意间触发的联想。 我特别欣赏作者在处理人物关系时所展现出的那种“微妙的张力”。他没有直接点破人物之间的关系,而是通过人物的言语、动作以及一些细微的互动,来暗示他们之间复杂的情感纠葛。这种“欲说还休”的写法,反而更能激发读者的想象,让他们自己去揣摩人物的内心世界。 《对画》这本书,让我看到了文学创作的另一种维度。它不仅仅是在讲述一个故事,更是在探讨一种关于“存在”和“意义”的哲学。书中的人物,在与画的互动中,也在与自我、与世界进行着一场深刻的对话。这种对“观看”这一行为的深入探讨,让我重新审视了自己习以为常的认知。 阅读《对画》,就像是在进行一场“感官的体验”。作者对色彩、光影、线条的描绘,极其细腻,仿佛能够直接将读者带入到描绘的场景之中。我闭上眼睛,就能清晰地感受到那些笔触的力度,那些色彩的饱和度,以及那些光线穿透阴影时所带来的微妙变化。这种极强的画面感,使得这本书在文字之外,还拥有了丰富的视觉冲击力。 这本书给我的感觉,与其说是在阅读,不如说是在“进行一场关于“观看”的哲学实践”。作者似乎在不断地追问,我们究竟是如何观看的?我们所观看的,是否就是真实?书中的人物,通过他们的眼睛,通过他们对世界的解读,展现出不同寻常的视角,让我们重新审视我们习以为常的认知。 《对画》这本书,是一本需要“细品”的书。它不适合匆忙翻阅,而是需要你放慢脚步,去感受作者想要传达的意境。当你沉浸其中,你会发现,作者所构建的那个世界,是如此的真实,又是如此的梦幻,它在现实与虚幻之间游走,让你分不清界限。 作者在书中对细节的描绘,堪称一绝。无论是对环境的细致描摹,还是对人物服饰的细节,都一丝不苟。这种精益求精的态度,使得书中构建的那个世界,栩栩如生,仿佛触手可及。 总而言之,《对画》是一本充满智慧和艺术性的作品。它以其独特的视角,深刻的洞察,以及精湛的文字,为读者带来了一次难忘的阅读体验。

评分初翻《对画》,那书名便如同一枚引子,瞬间点燃了我探究的欲望。一个“对”字,一个“画”字,看似简单,却蕴含着无限的解读可能。我期望着,这本书能为我揭示艺术背后更深层次的含义。 作者的文字,如同流淌的溪水,时而潺潺低语,时而奔腾激昂。他善于用细腻的笔触,描绘人物内心微妙的情感变化,那些难以启齿的痛苦,那些不为人知的喜悦,都仿佛被他一一捕捉。在阅读的过程中,我时常会因为某个角色的某句独白而心头一震,仿佛看见了自己内心深处的某种投射。 《对画》的叙事,更像是一场“梦境的碎片拼贴”。作者似乎有意打破了传统故事的线性逻辑,将情节打散,然后又以一种极其巧妙的方式,将它们重新组合。这种“跳跃式”的叙事,初读时或许会让人有些许茫然,但当你逐渐沉浸其中,你会发现,每一个碎片都充满了意象和象征,它们相互呼应,共同构建了一个庞大而深邃的精神世界。 我尤其欣赏作者在处理“观看”与“被观看”的关系时所展现出的那种洞察力。书中,人物对画的“观看”,不仅仅是视觉上的感知,更是一种心灵的对话,一种灵魂的审视。作者通过对这种互动的细致描绘,引导读者去思考,我们所“看见”的,究竟是什么?我们又是如何被“看见”的? 《对画》这本书,给我的感觉,与其说是阅读,不如说是在进行一场“自我观照”。书中的人物,他们的困惑、他们的挣扎,仿佛都是我们自身经历的某种写照。通过阅读这本书,我开始反思自己对待艺术、对待生活的方式,开始审视那些我从未真正“看见”过的东西。 阅读《对画》,就像是在品味一杯醇厚的佳酿,需要耐心,需要细致。作者对细节的描绘,堪称一绝。无论是对光影的捕捉,还是对色彩的运用,都达到了炉火纯青的境界。我仿佛能透过文字,闻到空气中的味道,感受到画面的质感。 这本书给我的另一个深刻印象是其对“时间”的处理。作者能够巧妙地在不同的时间维度之间穿梭,将过去、现在、未来交织在一起,形成一种独特的叙事节奏。这种对时间的非线性处理,使得故事更加具有层次感和深度。 《对画》这本书,像一位神秘的向导,他带着你穿梭于不同的时空,让你遇见形形色色的人物,体验跌宕起伏的情感。你永远不知道下一刻会发生什么,但你又会不自觉地被吸引,想要跟随他继续探索。 作者在书中对于“情感”的刻画,也达到了炉火纯青的地步。那些压抑的、奔涌的、克制的、爆发的情感,都被作者描绘得淋漓尽致。我能够感受到人物内心的挣扎,他们的爱恨情仇,他们的喜怒哀乐,仿佛都透过文字直抵人心。 总而言之,《对画》是一部充满艺术魅力和思想深度的作品。它以其独特的视角,深刻的洞察,以及精湛的文字,为读者带来了一次难忘的阅读体验。

评分初拿到《对画》这本书,我便被其极具艺术感的书名所吸引。一个“对”字,一个“画”字,仿佛暗示着一种互动,一种映照,抑或是一种深刻的理解。我带着这份好奇,翻开了这本书,期待着一场与艺术的对话。 作者的文字,犹如一位技艺精湛的画家,用色彩和线条,在纸上勾勒出斑斓的世界。他善于运用意象,将那些抽象的情感,那些难以言喻的思绪,通过生动、形象的比喻呈现出来。我常常被书中某个意象的精准捕捉而感到惊喜,它精准地触动了内心某个被遗忘的角落,唤醒了沉睡已久的记忆。 《对画》的叙事结构,是一种“解构与重塑”的典范。它打破了传统的小说叙事模式,将故事的碎片化,然后又以一种精妙的方式,将它们重新编织在一起。这种非线性的叙事,初读时或许会让你感到些许困惑,但当你耐下心来,你会发现,每一个碎片都像是一块拼图,它们相互呼应,最终构成了一幅完整的图景。 我特别欣赏作者在描绘人物心理时所展现出的那种“不动声色的力量”。他很少直接点破人物的内心活动,而是通过对人物细微表情、肢体语言以及周围环境的描绘,让你自己去感受,去体会人物的喜怒哀乐。这种“留白”的处理,反而让人物形象更加饱满,更加立体,更能引发读者的共鸣。 《对画》这本书,让我看到了文学创作的另一种维度。它不仅仅是在讲述一个故事,更是在探讨一种关于“存在”和“意义”的哲学。书中的人物,在与画的互动中,也在与自我、与世界进行着一场深刻的对话。这种对“观看”这一行为的深入探讨,让我重新审视了自己习以为常的认知。 阅读《对画》,就像是在进行一场“感官的体验”。作者对色彩、光影、线条的描绘,极其细腻,仿佛能够直接将读者带入到描绘的场景之中。我闭上眼睛,就能清晰地感受到那些笔触的力度,那些色彩的饱和度,以及那些光线穿透阴影时所带来的微妙变化。这种极强的画面感,使得这本书在文字之外,还拥有了丰富的视觉冲击力。 这本书给我的感觉,与其说是在阅读,不如说是在“进行一场关于“观看”的哲学实践”。作者似乎在不断地追问,我们究竟是如何观看的?我们所观看的,是否就是真实?书中的人物,通过他们的眼睛,通过他们对世界的解读,展现出不同寻常的视角,让我们重新审视我们习以为常的认知。 《对画》这本书,是一本需要“细品”的书。它不适合匆忙翻阅,而是需要你放慢脚步,去感受作者想要传达的意境。当你沉浸其中,你会发现,作者所构建的那个世界,是如此的真实,又是如此的梦幻,它在现实与虚幻之间游走,让你分不清界限。 作者在书中对细节的描绘,堪称一绝。无论是对环境的细致描摹,还是对人物服饰的细节,都一丝不苟。这种精益求精的态度,使得书中构建的那个世界,栩栩如生,仿佛触手可及。 总而言之,《对画》是一本充满智慧和艺术性的作品。它以其独特的视角,深刻的洞察,以及精湛的文字,为读者带来了一次难忘的阅读体验。

评分初读《对画》之时,我便被其独特的书名所吸引,一个“对”字,一个“画”字,仿佛在暗示着一种关系的建立,一种视角的碰撞,一种艺术形式的相互映照。我带着一份探寻的心情,翻开了这扇通往未知世界的大门。 作者的文字,宛如精雕细琢的艺术品,每一个词语,每一个句子,都经过了反复的推敲和打磨,散发着独特的光泽。他擅长运用意象,将那些抽象的情感,那些深埋心底的思绪,通过具象化的表达呈现出来。在阅读的过程中,我常常会被某个意象的精准捕捉而感到惊喜,它精准地触动了内心某个被遗忘的角落,唤醒了沉睡已久的记忆。 《对画》的叙事方式,与其说是线性,不如说是“螺旋式上升”。它没有遵循传统的故事结构,而是以一种跳跃、碎片化的方式展开。这种处理手法,初读时或许会让人感到些许困惑,但当你耐下心来,你会发现,每一个碎片都像是一颗珍珠,它们相互连接,最终串联成一串闪耀的项链。 我特别欣赏作者在描绘人物心理时所展现出的那种“不动声色的力量”。他很少直接点破人物的内心活动,而是通过对人物细微表情、肢体语言以及周围环境的描绘,让你自己去感受,去体会人物的喜怒哀乐。这种“留白”的处理,反而让人物形象更加饱满,更加立体,更能引发读者的共鸣。 《对画》这本书,让我看到了文学创作的另一种维度。它不仅仅是在讲述一个故事,更是在探讨一种关于“存在”和“意义”的哲学。书中的人物,在与画的互动中,也在与自我、与世界进行着一场深刻的对话。这种对“观看”这一行为的深入探讨,让我重新审视了自己习以为常的认知。 阅读《对画》,就像是在进行一次“感官的体验”。作者对色彩、光影、线条的描绘,极其细腻,仿佛能够直接将读者带入到描绘的场景之中。我闭上眼睛,就能清晰地感受到那些笔触的力度,那些色彩的饱和度,以及那些光线穿透阴影时所带来的微妙变化。这种极强的画面感,使得这本书在文字之外,还拥有了丰富的视觉冲击力。 这本书给我的感觉,与其说是在阅读,不如说是在“进行一场关于“观看”的哲学实践”。作者似乎在不断地追问,我们究竟是如何观看的?我们所观看的,是否就是真实?书中的人物,通过他们的眼睛,通过他们对世界的解读,展现出不同寻常的视角,让我们重新审视我们习以为常的认知。 《对画》这本书,是一本需要“细品”的书。它不适合匆忙翻阅,而是需要你放慢脚步,去感受作者想要传达的意境。当你沉浸其中,你会发现,作者所构建的那个世界,是如此的真实,又是如此的梦幻,它在现实与虚幻之间游走,让你分不清界限。 作者在书中对细节的描绘,堪称一绝。无论是对环境的细致描摹,还是对人物服饰的细节,都一丝不苟。这种精益求精的态度,使得书中构建的那个世界,栩栩如生,仿佛触手可及。 总而言之,《对画》是一本充满智慧和艺术性的作品。它以其独特的视角,深刻的洞察,以及精湛的文字,为读者带来了一次难忘的阅读体验。

评分翻开《对画》这本书,仿佛走进了一个巨大的、错综复杂的迷宫。起初,我抱着一丝好奇,甚至有些许期待,想看看作者是如何将“画”这个看似静态的艺术形式,赋予生命,使其“对”话的。然而,随着阅读的深入,我逐渐被书中描绘的种种意象、隐喻以及那些看似无关却又环环相扣的情节所裹挟,仿佛置身于一个由无数面镜子构成的空间,每一面镜子都映照出不同的景象,又相互反射,形成无尽的延展。 作者的文字功底毋庸置疑,他能够用极其精准且富有诗意的语言,勾勒出那些转瞬即逝的情绪,那些深埋心底的渴望,以及那些难以言说的复杂情感。在阅读的过程中,我常常会因为某一个词语、某一个句子而停下来,反复咀嚼,试图捕捉其中蕴含的深意。这本书给我的感觉,不像是在阅读一个故事,而更像是在进行一次心灵的探险,每一次翻页都充满了未知,每一次阅读都像是在剥开层层叠叠的洋葱,虽然有时会流泪,但最终总能抵达内心深处最柔软的地方。 《对画》的结构也是独树一帜的,它没有遵循传统的线性叙事,而是以一种碎片化的、跳跃式的方式展开。这种处理手法,初读时或许会让人感到些许困惑,甚至有些摸不着头脑,但随着阅读的继续,你会发现,正是这种看似混乱的结构,恰恰模拟了我们真实的生活体验——记忆的闪回,思绪的游离,以及那些不经意间触发的联想。作者似乎有意打破我们固有的阅读习惯,迫使我们用一种全新的视角去审视作品,去构建属于自己的理解。 这本书让我看到了文学创作的无限可能性。它不仅仅是在讲述一个故事,更是在探讨一种关于“看见”和“被看见”的哲学。那些画作,那些人物,那些看似简单的场景,都仿佛被赋予了灵魂,它们在沉默中诉说着自己的故事,等待着读者的解读。我感觉作者在用一种极其克制却又充满张力的方式,引导我们去感受,去思考,去与书中的世界产生共鸣。 阅读《对画》的过程中,我常常会产生一种强烈的代入感。书中描绘的那些人物,虽然个性鲜明,却又有着某种普遍性,仿佛是我们每个人内心深处都有过的影子。我会在某个角色的某个眼神中看到自己的彷徨,会在某个场景的某个细节里找到自己曾经的经历。这种情感上的连接,让阅读不再是单纯的消遣,而更像是一场深刻的自我对话。 作者在书中对色彩、光影、构图的描绘,都极其细腻,仿佛能够直接将读者带入到画面之中。我闭上眼睛,就能清晰地感受到那些笔触的力度,那些色彩的饱和度,以及那些光线穿透阴影时所带来的微妙变化。这种对视觉元素的精准把握,使得《对画》在文字之外,还拥有了极强的画面感,让读者仿佛置身于一个由文字构建的视觉盛宴之中。 《对画》这本书,带给我的不仅仅是阅读的乐趣,更是一种思维的启迪。它让我开始重新审视自己对待艺术、对待生活的方式。我意识到,很多时候,我们看到的,并非事物的全部,而只是冰山一角。而那些隐藏在表象之下的东西,或许才更值得我们去探寻,去体味。 书中对于人物情感的刻画,也达到了炉火纯青的地步。那些压抑的、奔涌的、克制的、爆发的情感,都被作者描绘得淋漓尽致。我能够感受到人物内心的挣扎,他们的爱恨情仇,他们的喜怒哀乐,仿佛都透过文字直抵人心。这种细腻的情感描绘,让这本书充满了人性的温度。 我常常会想,作者究竟是如何做到如此精准地捕捉和描绘那些复杂的情感的?他一定拥有着一颗极其敏感的心,才能洞察到人性中最细微的涟漪。在阅读的过程中,我多次被书中人物的情感所打动,甚至会为之潸然泪下。 总而言之,《对画》这本书,是一部充满魅力的作品。它以其独特的艺术视角,深刻的人性洞察,以及精湛的文字功底,为读者带来了一次难忘的阅读体验。我强烈推荐给所有热爱文学、热爱思考的读者,相信你们也会在这本书中找到属于自己的共鸣。

评分当我第一次拿到《对画》这本书时,我对它充满了好奇,但也有些许忐忑。毕竟,一个叫做“对画”的书名,很容易让人联想到某种专门的艺术评论或者理论著作。然而,事实证明,我的担忧是多余的,因为这本书远远超出了我的想象,它以一种我从未预料到的方式,展现了其独特的艺术魅力。 作者的叙事方式,可以说是一种“非线性”的极致。他将故事打散,如同将一张精美的织锦拆解成无数细密的丝线,然后又以一种极其巧妙的方式,将它们重新编织在一起。这种碎片化的叙事,初读时可能会让你感到些许迷茫,但当你耐下心来,细细品味,你会发现,每一个碎片都蕴含着丰富的细节和深意,它们相互呼应,相互映衬,最终汇聚成一幅宏大的画卷。 《对画》这本书,给我的感觉,更像是一次关于“看见”的哲学探讨。作者似乎在不断地追问,我们究竟是如何看见的?我们所看见的,是否就是真实?书中的人物,往往在不经意间,通过他们的眼睛,通过他们对世界的解读,展现出不同寻常的视角。这种视角,有时是敏锐的,有时是朦胧的,但总是能够触动人心。 我尤其喜欢作者在刻画人物时所展现出的那种“不动声色”的力量。他很少直接描写人物内心的波涛汹涌,而是通过对人物细微动作、神态的捕捉,来暗示人物复杂的情感世界。这种“此时无声胜有声”的写法,反而更能引发读者的联想,让他们自己去填补那些空白,去感受人物的喜怒哀乐。 《对画》这本书,是一本需要“慢读”的书。它不适合一口气读完,而是需要你放慢脚步,细细品味每一个句子,每一个段落。当你沉浸其中,你会发现,作者所构建的那个世界,是如此的真实,又是如此的梦幻,它在现实与虚幻之间游走,让你分不清界限。 这本书让我看到了文学创作的另一种可能性。它挑战了我们对于“故事”的传统认知,它用一种全新的方式,将文字转化为一种具有视觉冲击力和情感深度的艺术品。我感觉作者在用一种极其克制却又充满张力的方式,引导我们去感受,去思考,去与书中的世界产生共鸣。 我常常会在阅读的过程中,因为书中某个意象的精准捕捉而感到惊喜,它精准地击中了内心某个被遗忘的角落,唤醒了沉睡已久的记忆。这种情感上的共鸣,让阅读不再是单纯的消遣,而更像是一场深刻的自我对话。 《对画》这本书,就像一位神秘的向导,他带着你穿梭于不同的时空,让你遇见形形色色的人物,体验跌宕起伏的情感。你永远不知道下一刻会发生什么,但你又会不自觉地被吸引,想要跟随他继续探索。 作者在书中对细节的描写,堪称一绝。无论是对环境的描摹,还是对人物服饰的细节,都一丝不苟。这种精益求精的态度,使得书中构建的那个世界,栩栩如生,仿佛触手可及。 这本书带给我的,不仅仅是阅读的乐趣,更是一种思维的启迪。它让我开始重新审视自己对待艺术、对待生活的方式。我意识到,很多时候,我们看到的,并非事物的全部,而只是冰山一角。 总而言之,《对画》是一本充满智慧和艺术性的作品。它以其独特的视角,深刻的思想,以及精湛的文字,为读者带来了一次难忘的阅读体验。

评分初次拿到《对画》这本书,我便被它那充满艺术气息的书名所吸引。一个“对”字,一个“画”字,仿佛在暗示着一种连接,一种映照,一种关于艺术的深度对话。我带着这份期待,开始了我的阅读之旅。 作者的文字,宛如一幅幅流动的画面,细腻而富有诗意。他用精准的语言,捕捉那些稍纵即逝的情感,那些难以言说的思绪。在我阅读的过程中,我常常会因为某个句子而产生强烈的共鸣,仿佛作者看到了我内心深处最隐秘的角落。 《对画》的结构,是一种“非线性”的叙事,它打破了传统的故事情节发展模式,而是以一种碎片化的、跳跃式的方式展开。这种处理手法,初读时或许会让人感到些许困惑,但随着阅读的深入,你会发现,正是这种看似混乱的结构,恰恰模拟了我们真实的生活体验——记忆的闪回,思绪的游离,以及那些不经意间触发的联想。 我特别欣赏作者在刻画人物时所展现出的那种“不动声色的力量”。他很少直接描写人物的内心活动,而是通过对人物细微表情、肢体语言以及周围环境的描绘,让你自己去感受,去体会人物的喜怒哀乐。这种“留白”的处理,反而让人物形象更加饱满,更加立体,更能引发读者的共鸣。 《对画》这本书,让我看到了文学创作的另一种维度。它不仅仅是在讲述一个故事,更是在探讨一种关于“存在”和“意义”的哲学。书中的人物,在与画的互动中,也在与自我、与世界进行着一场深刻的对话。这种对“观看”这一行为的深入探讨,让我重新审视了自己习以为常的认知。 阅读《对画》,就像是在进行一场“感官的体验”。作者对色彩、光影、线条的描绘,极其细腻,仿佛能够直接将读者带入到描绘的场景之中。我闭上眼睛,就能清晰地感受到那些笔触的力度,那些色彩的饱和度,以及那些光线穿透阴影时所带来的微妙变化。这种极强的画面感,使得这本书在文字之外,还拥有了丰富的视觉冲击力。 这本书给我的感觉,与其说是在阅读,不如说是在“进行一场关于“观看”的哲学实践”。作者似乎在不断地追问,我们究竟是如何观看的?我们所观看的,是否就是真实?书中的人物,通过他们的眼睛,通过他们对世界的解读,展现出不同寻常的视角,让我们重新审视我们习以为常的认知。 《对画》这本书,是一本需要“细品”的书。它不适合匆忙翻阅,而是需要你放慢脚步,去感受作者想要传达的意境。当你沉浸其中,你会发现,作者所构建的那个世界,是如此的真实,又是如此的梦幻,它在现实与虚幻之间游走,让你分不清界限。 作者在书中对细节的描绘,堪称一绝。无论是对环境的细致描摹,还是对人物服饰的细节,都一丝不苟。这种精益求精的态度,使得书中构建的那个世界,栩栩如生,仿佛触手可及。 总而言之,《对画》是一本充满智慧和艺术性的作品。它以其独特的视角,深刻的洞察,以及精湛的文字,为读者带来了一次难忘的阅读体验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![艺术世界丛书 服装和时尚简史[第五版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11410099897/5a775532Nad4e34cf.jpg)