具体描述

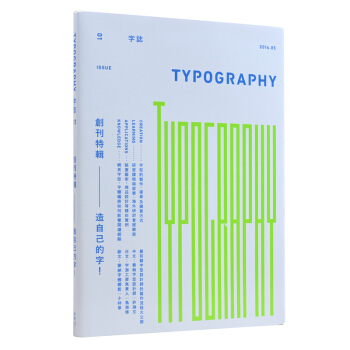

暢銷書《圖解設計思考》作家艾琳.路佩登,暢銷十年經典,字型思考不敗守則!

這不是一本關於字型的書,而是一本關於如何使用字型的書。

假使你就像大多數的平面設計師一樣,

喜歡對小細節斟酌再三、斤斤計較,

那麼翻開這本書你將會發現許多讓你……

愛不釋手、五體投地、焦慮不已的內容。

國外各大設計學院都在使用,設計人書架上都找得到!

◎字體編排設計養成工具書

◎四平八穩、清晰易懂

◎簡約卻結構紮實

◎適合隨手翻閱

◎反映字體編排設計的各種面向:包括書的歷史、理論、與創意

◎從印刷紙張到發光螢幕、是涵蓋各種視覺設計媒體的書

《圖解字型思考》由三個單元組成:字母(letter)、文本(text)、和網格(grid),從zui基本的字母樣式開始,一直談到將文字融入條理一致的內容主體、以及可靈活變動的系統當中。每一單元的開頭都有一篇敘事性的短文,探討在各種媒體上影響字體編排設計的文化性與理論性議題。緊接在短文之後的範例,除了展示字體編排設計「如何」架構之外,同時也說明「為什麼」的理由,以證明設計的慣例有其功能與文化的基礎。在這本書裡,設計實務的範例一一展現出字體編排系統的彈性--而其中的規則(幾乎)全都是可以打破的。

『《圖解字型思考》在二○○四年首次出版,問世不久便被公認為必備的設計工具書。zui新增訂版增加了四十八頁的全新內容與數十張插圖,帶給讀者更多精彩的案例、令人大開眼界的演示、以及增益功力的實作練習。』

【各界讚譽】

「『字型』(type)是印刷與網頁設計的基礎。關於『字型』的設計思考你所需要知道的一切,都可以在本書中找到。本書就前一版的經典內容做了詳細而與時俱進的更新,每位設計師、寫作者、編輯、出版商、業主的書架上都該有一本。」

——傑佛瑞.澤爾曼(Jeffrey Zeldman)

「這本設計精美的書對字型設計加以探究,填補了一大塊空白。藉由深具啟發性的實例與作者熱切、直白的解釋,讀者得以掌握字體編排設計的基本原則。」

——寶拉.雪兒(Paula Scher)

「這本書不但是設計科系學生的基本讀物,對於已然極度昏沉的設計老手來說也是jue佳的清醒藥。」

——約翰.前田(John Maeda)

「這本迷人的著作傳授原理但不流於說教,陳述歷史但不談難解的奧秘。簡言之,這是一本關於精通字體編排設計實務的指南手冊。」

——安德魯.布羅維特(Andrew Blauvelt)

「艾琳.路佩登是位引領潮流、而且傾囊相授的明師。這本書讓我愛不釋手。」

——阿勃特.米勒(Abbott Miller)

目錄

LETTER字母

Humanism and the Body人文主義與人體

Enlightenment and Abstraction啟蒙與抽象

Monster Fonts怪物字型

Reform and Revolution改革與革命

Type as Program程式字體

Type as Narrative敘事字體

Back to Work回到工作面

Anatomy字體結構解析

Size字型大小

Scale比例

Type Classification字體分類

Type Families字體家族

Superfamilies超大字體家族

Capitals and Small Capitals大寫字與小型大寫字

Mixing Typefaces字體混搭

Numerals數字符號

Punctuation標點符號

Ornaments裝飾圖案

Lettering手繪美術字

Logotypes and Branding標準字與品牌

Typefaces on Screen螢幕字體

Bitmap Typefaces點陣字體

Typeface Design字體設計

Exercise: Modular Letterforms練習:模組化的字體

Font Formats字型樣式

Font Licensing字型授權

TEXT文本

Errors and Ownership錯誤與所有權

Spacing字距

Linearity線性

Birth of the User使用者的誕生

Kerning字距微調

Tracking字距調整

Exercise: Space and Meaning練習:空間與意義

Line Spacing行距

Alignment對齊

Exercise: Alignment練習:對齊

Vertical Text垂直文本

Enlarged Capitals放大大寫字

Marking Paragraphs標示段落

Captions圖說文字

Hierarchy層級

Exercise: Hierarchy練習:層級

Exercise: Long Lists練習:長清單

GRID網格

Grid as Frame邊框網格

Dividing Space劃分空間

Grid as Program程序網格

Grid as Table表格網格

Return to Universals回歸通用性

Golden Section黃金分割

Single-Column Grid單欄網格

Multicolumn Grid多欄網格

Modular Grid模組網格

Exercise: Modular Grid練習:模組網格

Data Tables資料表格

Exercise: Data Tables練習:資料表格

附錄

空格與標點符號

編輯

編輯紙本文件

編輯數位文件

校稿

免費的建議

參考書目

序跋

序言

自從《圖解字型思考》diyi版在二○○四年問世以來,這本書便廣受世界各地的設計課程採用。每回在演講或其他活動場合有年輕設計師拿著破爛不堪的《圖解字型思考》請我在書上簽名時,我從頭到腳─從襯線(serif)到豎線(stem)─都因為歡喜而感到無比溫暖。那些磨損的封面和缺角的書頁證明了字體編排設計正在下一個世代的手裡、心裡蓬勃發展著。

從二○○四年到現在我增加了一些體重,這本書也是。在新版當中,我決定要放鬆束縛,讓內容有更多呼吸的空間。假使你就像大多數的平面設計師一樣,喜歡對小細節斟酌再三、斤斤計較,那麼接下來你將會發現許多讓你愛不釋手、五體投地、焦慮不已的內容。在diyi版當中已略有觸及的細瑣問題,例如字距微調(kerning)、小型大寫字(small capitals)、非齊線數字(nonliningnumerals)、標點符號、對齊、基線網格(baseline grids)等,在本書中都有更詳細的說明;另外書中也新增了一些之前略過未提的主題,例如首字放大下沉(a drop capital)要如何設計、關於視覺尺寸(optical sizes)你該知道的事、還有在接下來的「美國平面設計協會」(AIGA, American Institute of Graphic Arts)聯誼派對上什麼時候該說「字體」(typeface)而不是「字型」(font)。這本新書裡什麼都多了一點:更多字型、更多練習、更多範例、更壯觀的索引,而zui棒的是,還列舉了更多字體編排上的不良設計─讓更多落漆的「囧設計」和得體的「設計準則」兩者相得益彰。

我從一九九七年起便在馬里蘭藝術學院(Maryland Institute College of Art, MICA)開設字體編排課程,我是在替這門課找尋教科書的時候,動了要撰寫這本書的念頭。與字體編排設計相關的書籍,有些聚焦在傳統經典的版面上,有些則大部龐雜、過於鉅細靡遺。有些大量援引作者本身創作的圖文為例,在多

樣的實務操作上只能提供狹隘的一家觀點;還有的內容婆婆媽媽、把讀者當白癡,用字遣詞充滿優越屈尊的口吻。

我想要找的是一本四平八穩、清晰易懂的書,設計與文字在書中相輔相成,有助於讀者對字體編排設計的了解;我想要找的是一本小而美、簡約但結構扎實的書─一本適合隨手翻閱的手冊;我想要找的是一本能夠反映字體編排設計的各種面向、過去與現今發展的書,讓我的學生們對於相關的歷史、理論、與創意能夠有所領會;zui後,我想要找的是一本能夠從印刷紙張到發光螢幕、涵蓋各種視覺設計媒體的書。

我發現我沒有選擇的餘地,只能自己動手寫一本。

《圖解字型思考》由三個單元組成:字母(letter)、文本(text)、和網格(grid),從zui基本的字母樣式開始,一直談到將文字融入條理一致的內容主體、以及可靈活變動的系統當中。每一單元的開頭都有一篇敘事性的短文,探討在各種媒體上影響字體編排設計的文化性與理論性議題。緊接在短文之後的範例,除了展示字體編排設計「如何」架構之外,同時也說明「為什麼」的理由,以證明設計的慣例有其功能與文化的基礎。在這本書裡,設計實務的範例─展現出字體編排系統的彈性,其中的規則(幾乎)全都是可以打破的。

diyi個單元「字母」,揭示了早期鉛字如何透過模仿手寫字與版面主體建立關連性。十九世紀的商業廣告字體編排設計是由新古典主義當中所提取的要素孕育而生的奇妙產物。到了二十世紀,前衛藝術家與設計師將字母視為一套理論系統並加以探討。隨著數位設計工具的興起,字體編排設計也與版面主體重新建立起關連性。

第二個單元「文本」,對於集結文字成為較大的版面主體有深入討論。文本是一個區塊或結構,其中的紋理、色彩、密度、與輪廓都可以被無限制地調整。從金屬活字具體的物質性到數位媒材所賦予的彈性與限制,「技術」造就了版面空間的設計。文本從一個封閉、穩定的主體演變為一個流動、開放的環境。

第三個單元「網格」以空間的組織為研究對象。在二十世紀早期,達達主義與未來主義的藝術家意圖跳脫金屬活字的直線結構限制,揚棄了凸版印刷的機械式網格。一九四○與一九五○年代的瑞士設計師將網格系統化,發展出diyi套全面性的設計方法論。他們的理論將提綱挈領的思考方式帶入這個一向以品味與慣例掛帥的領域裡,至今也仍然影響著多媒體設計的系統思考方法。

這本書是一本關於運用字體編排設計進行思考的書─到zui後,重點還是在「運用」上。字體編排設計是被運用以做事的一種工具:表現內容、賦予語言具象的主體、讓訊息產生社會性的流動。字體編排設計是一項持續發展中的傳統,它讓你與過去和未來的設計師得以連結在一起。不論你到哪裡─大街上、購物中心、網路、住家─字體總是如影隨行跟著你。視覺文字的生命看似有其秩序卻又難以預測,這本書的目的即在於和所有生活與之息息相關的讀者與寫作者、設計師與製造商、老師與學生們深入對話。

作者資料

艾琳.路佩登(Ellen Lupton)

是美國傑出的設計作家與教育家。

她在紐約古柏—惠特國家設計博物館(Cooper-Hewitt, National Design Museum)擔任研究員,同時也是馬里蘭藝術學院(Maryland Institute College of Art,MICA)平面設計藝術碩士學程(Graphic Design MFA program)的主任。

基本資料

作者:艾琳.路佩登(Ellen Lupton)

譯者:林育如

出版社:商周出版

出版日期:2016-10-18

ISBN:9789864770878

規格:平裝 / 全彩 / 224頁 / 17cm×22cm

用户评价

作为一名大学视觉传达专业的大四学生,我正在为毕业设计焦头烂额。理论课上那些抽象的符号学和结构主义理论我都能背下来,但真要应用到实际项目中,面对真实的稿件时,脑子就像一片空白。这本书的标题就瞄准了我们这个群体——“写给学生们的重要指南”,它确实做到了“指南”的作用,不是那种高高在上的说教,而是非常实在的“怎么办”。它把复杂的“设计原则”分解成了可以立即上手的“检查清单”,例如检查标题的层级关系、正文块的灰度控制等等。其中关于字体在不同文化语境下的应用案例分析尤其精彩,让我们这些主要接触西方设计史的学生,能更全面地理解不同文字系统的特点。更难能可贵的是,书中似乎鼓励一种批判性的思考,它不仅告诉你“应该”怎么做,还引导你去思考“为什么”要这么做,以及在什么情况下可以大胆地“打破”常规。这种鼓励创新和理解根源的教学方式,比死记硬背规则有用多了。我感觉我的毕业设计思路一下子清晰了不少,对“形式追随功能”有了更深刻的体悟。

评分这本书给我带来的最大震撼,在于它对“细节的偏执”进行了系统的梳理和升华。很多初级设计师总是在追求“酷炫”的整体效果,而这本书则把焦点拉回到最微小的单元——字形本身。我过去从未想过,一个标点符号的字重和位置,会对整段文字的平衡感产生如此巨大的影响。书中对各种“微调”的解析,图文并茂,极具说服力。它让我明白了,优秀的设计往往是那些在细节上做到了近乎苛刻的精确。这种对“工匠精神”的推崇,对于浮躁的数字时代设计圈来说,是一种及时的回归。阅读体验非常愉悦,不是那种生硬的教科书腔调,而是充满了对文字和图形组合的敬畏之情。它让我认识到,好的字体设计不仅仅是技术活,更是一种对人类阅读本能的尊重。我打算把它作为我个人工作流程中的一个重要参考手册,时不时拿出来对照检查自己的作品,确保每一个像素都服务于最终的传达目标。这本书的价值,在于它将那些难以言喻的“感觉良好”,转化为了可以量化、可以学习的系统方法。

评分我是一名刚入行的平面设计师,说实话,市面上关于字体设计的书籍汗牛充栋,很多都过于学术化,读起来晦涩难懂,读完一遍也未必能真正内化。然而,这本书的叙事方式非常流畅自然,它更像是一位经验丰富的前辈,坐在你旁边手把手地教你如何思考设计问题,而不是冷冰冰地灌输知识点。它成功地在“美学”和“实用性”之间找到了一个绝佳的平衡点。我尤其欣赏它对“阅读体验”的强调,很多设计往往只顾着好看,却牺牲了读者的舒适度。这本书里提到的一些关于字距、行高对阅读速度的影响的实证分析,让我开始反思自己过去的一些“自以为是”的设计选择。此外,书中对不同设计风格的历史渊源也有简要但精辟的梳理,这让我在进行风格模仿或者创新时,能有更深厚的文化底蕴作为支撑,不至于流于表面的模仿。这种“知其然,更知其所以然”的学习过程,对于提升设计思维的深度,是至关重要的。感觉这本书读完后,我拿到的不仅仅是技巧,更是一种对设计本质的理解。

评分这本关于版式设计的书,简直是为我这种对视觉传达一窍不通的小白量身定做的!我一直觉得排版这事儿挺玄乎的,看着别人的设计赏心悦目,自己动手却总是乱糟糟。这本书的切入点非常接地气,它没有一开始就拽出一堆复杂的理论术语,而是从最基础的“字”本身开始讲起。比如,它会细致地分析宋体和黑体在不同场景下的情感倾向,这一点对我这个写文案的尤其重要。过去我总觉得随便选个看着顺眼的字体就行了,看完之后才恍然大悟,字体选择背后蕴含着设计师的“小心思”。书中大量的图解部分,简直是我的救星,那些密密麻麻的参数对比,配上直观的视觉效果展示,让我瞬间明白“对齐”、“留白”这些概念到底意味着什么。特别是关于网格系统的那一章,我过去觉得那是很刻板的束缚,但书中展示了如何利用网格创造出既有秩序又不失活泼的布局,真是大开眼界。对于文字工作者来说,这本书提供了一种全新的视角去看待我们每天都在打交道的文字,不再仅仅是信息的载体,更是一种强大的视觉语言。我感觉自己现在看任何印刷品或者网页设计,都会不自觉地去分析它的结构和字体运用,这种“被开启的视觉雷达”体验,非常棒。

评分坦白说,我本职工作是出版社的编辑,主要负责图书的整体策划和流程把控,过去总觉得“美编”是另一个部门的事,只要他们做出来的东西符合预算和基本规范就行。这本书的出现,彻底颠覆了我的这种“外行话”观念。它清晰地展示了,一个好的排版是如何默默地提升内容的价值和传播效率的。书中关于图书内文排版的讨论,简直是为我们这种传统媒体从业者敲响了警钟。特别是它分析了电子阅读设备和纸质书在排版逻辑上的差异,这对于我们正积极向数字出版转型的团队来说,提供了非常实用的操作指南。我发现,许多我们习以为常的排版“潜规则”,在这本书里都被进行了理性的剖析和论证,甚至提出了更优化的替代方案。这种从“使用者体验”倒推“设计规范”的逻辑,非常具有启发性。我现在可以更有效地与设计团队沟通,用更专业的术语去描述我想要的效果,而不是含糊地说“我觉得这里太空了”。这本书真正地弥合了内容创作者和视觉执行者之间的鸿沟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有