具体描述

编辑推荐

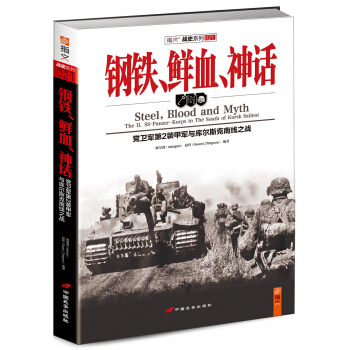

★ 党卫军研究者raingun倾力之作★ 库尔斯克会战70周年纪念典藏

★ 详尽描写二战库尔斯克南线战役,残酷重现普罗霍罗夫卡之战

海报:

内容简介

1943年7月的库尔斯克会战是第二次世界大战中一次极为重要的战役,历史学界对这场战役南线的战况争议颇大。《钢铁、鲜血、神话:党卫军第2装甲军与库尔斯克南线之战》利用各种资料以及当事人回忆,汇集苏德双方的史料,以德国SS第2装甲军为主角对主要地段上的进攻/防御部队的具体作战情况进行了详尽描写以及总结,并提供了大量有关交战双方将领和战场的珍贵实照。

作者简介

陈星波(raingun),国内党卫军研究专家,曾编著、原创了大量党卫军的文章和专著,如:《党卫军第3“骷髅”师战史》、《党卫军第12“青年”师战史》、《黑色闪电:党卫军第2“帝国”师战史》等,在此领域研究非常深入,颇受读者喜爱。

赵玮(Guard_Dragoon),国内军事历史爱好者,偏好苏军战史,戴维?格兰斯的《巨人的碰撞》的译者,曾在军事评论杂志上发表过《打碎神话:普罗霍罗夫卡坦克大决战》一文。

内页插图

目录

前言一

前言二

第一章 燃烧的东线

第二章 苏军的准备

第三章 7月4日,进攻准备

第四章 7月5日,主攻开始!

第五章 7月6日,突破

第六章 7月7日,继续向东北突击

第七章 7月8日,党卫军装甲军转向西面

第八章 7月9日,东翼危机

第九章 7月10日,突破普肖尔河

第十章 7月11日,风暴前夜

第十一章 7月12日,激战普罗霍罗夫卡

附录 库尔斯克南线之战数据集

精彩书摘

战役背景

1941年6月22日,纳粹德国发动“巴巴罗萨”行动闪击苏联,短短几个月时间内就围歼了苏军数个重兵集团,兵锋直指莫斯科。然而在苏军的拼死抵抗下,德军在冬季战局中逐渐败退下来。1942年5月,信心满满的斯大林批准铁木辛哥和赫鲁晓夫等人在哈尔科夫方向主动向德国人发起进攻的建议,发起了第二次哈尔科夫会战。然而德军的实力并不像苏联人判断的那样虚弱不堪,在这次会战中,德军再次重创苏军,接着发动代号“蓝色”的夏季攻势,一路高歌猛进,直扑斯大林格勒和高加索山区。好景不长,德军第6集团军很快在斯大林格勒的巷战中被崔可夫的第62集团军死死咬住,苏军同时还在两翼发动多次反击,大大消耗了德军的实力。9月,朱可夫和华西列夫斯基向斯大林提出反攻计划。经过两个月的筹备,苏军终于积累起足够的物资和人力,部队也已就位。苏军将发动两个主要攻势——在南线的斯大林格勒地域发动“天王星”战役,在中央战线发动“火星”战役。前者由总参谋长华西列夫斯基监督,后者由副最高统帅朱可夫负责。

11月19日7时30分,苏军西南方面军和顿河方面军的3500门火炮和迫击炮对当面三个狭长突破地段(总宽度28公里)实施了1个小时的破坏射击和20分钟的压制射击。随后坦克第5集团军和第21集团军等部一起向罗马尼亚第3集团军发起进攻。但罗马尼亚人拼死抵抗。苏军在提前投入快速兵团后才粉碎敌军防御。到11月23日16时,西南方面军的坦克第4军与斯大林格勒方面军的机械化第4军在卡拉奇东南的苏维埃农庄胜利会师。5天后,西南方面军和斯大林格勒方面军在顿河方面军右翼部队的积极支援下,完成了对斯大林格勒地域德军的战役合围。同时,西南方面军各步兵师的先遣支队为巩固已取得的战果,在卡拉奇地区前出至顿河岸边。斯大林格勒方面军的机械化第13军和第57、64集团军的步兵在切尔夫连纳亚河地区牢牢地坚守防线,切断了德军向南退却的道路。

如此一来,到了11月30日,德军第6集团军,第4装甲集团军的1个军,共计22个师,33万人陷入重围。此外,苏军在进攻过程中还击溃了罗马尼亚第3集团军。

如果苏军吃掉德军的这一重兵集团,那么就相当于在德军南方战线上掏开了一个大洞。整个南线德军就有崩溃的危险。德军需要一位第一流的统帅扶大厦之将倾,挽狂澜于既倒。他必须身经百战,经验丰富,同时又深孚众望。再三斟酌之后,希特勒选择了陆军元帅埃里希·冯·曼施泰因(Erich von Manstein)。

在谈及二战时的将帅时,许多历史学家都会将曼施泰因奉为德国最优秀的指挥官。战后,英国军事历史学家利德尔·哈特(Liddell Hart)与许多被俘的德国军官进行了深入交流,他们也一致赞同这一观点。早在1940年,德军就按照曼施泰因制订的作战计划在6个星期内打垮了法国陆军,将英国远征军赶回了英伦三岛。1941年,曼施泰因指挥第56军(摩托化)4天内突入苏联境内300公里。不久后,他又接替坠机身死的里特尔·冯·朔贝特(Ritter von Schobert)上将【注释1】指挥第11集团军。曼施泰因率领该集团军在罗马尼亚部队配合下参加了克里木之战(Crimean),挫败了苏军的解围企图,而后经过苦战攻陷苏联红海军在黑海最重要的军港和要塞——塞瓦斯托波尔(Sevastopol)。曼施泰因在此战中一战扬名。之后希特勒又任命他前往列宁格勒战线作战。很多人喜欢将曼施泰因与苏联的朱可夫作比较,但与其更具可比性的是苏联的另一位名将——亚历山大·米哈伊洛维奇·华西列夫斯基。二人都不是从野战部队里逐步晋升到手握大权的统帅,而是那种总参谋部出身、却因非凡的天才而进入指挥领域。二者都曾在战前负责制订作战计划,都曾攻克塞瓦斯托波尔、哈尔科夫这些经过反复争夺的伤心之地。他们都是攻克要塞的天才,曼施泰因通过占领塞瓦斯托波尔为自己赢得元帅权杖,华西列夫斯基以阵亡9230人、伤病34249人的代价在4天内即拿下十多万人把守的“坚不可摧的德意志精神堡垒”,为自己赢得了第二枚苏联最高军功章——“胜利勋章”。这两位一流名将将会在1942年至1943年的苏德战场南线有着精彩的对决。

……

前言/序言

很高兴能够同好友赵玮合作,都没想到最终会完成这部近400页的作品。就如同此前只想写一篇德军在“南风”行动中的作战历程,但最终写成了26万字的《黑天鹅之死——武装党卫军的最后一战:从巴拉顿湖到维也纳攻防战》。当初也是因为关注武装党卫军几支精锐装甲师的战史,因此对哈尔科夫、库尔斯克南线、诺曼底以及阿登森林、巴拉顿湖和维也纳战役颇多兴趣。

2012年初,George Nipe先生的最新著作《Blood, Steel, and Myth: The II.SS-Panzer-Korps and the Road to Prochorowka》出版,有幸第一时间入手此书后发现,作者仍然通过纯德军的角度描写了这场战斗,苏军方面仅少量引用了David M. Glantz的资料。在稍许有些失望的同时,一个想法诞生了:为什么不能自己收集资料编写一本我自己心目中的《钢铁、鲜血、神话》呢?

我无意撰写整个库尔斯克会战,因为不具备相应能力,我只想清晰地写出“阿道夫·希特勒警卫旗队师”、“帝国师”、“髑髅师”组成的SS第2装甲军的作战历程以及普罗霍罗夫卡在7月12日到底发生了什么。这个想法随后得到了好友赵玮的支持,他之前刚刚完成David M. Glantz与Jonathan M. House合著的《巨人的碰撞》的中文版翻译工作,并且对苏军方面的资料也非常熟悉,而我在这方面几乎算一个空白。这样一来,一个简单的分工形成了:我负责整理、考证及补充德军资料部分,也配合出版单位完成全文的配图、排版工作;他负责全书整体成稿,尤其是汇编苏军资料和战略部分。过程的艰辛实不必再提。

在撰写本书时,相对于我之前的《黑天鹅之死》,我又对一些翻译名进行了部分尝试。例如,德军的集团军群、集团军以及军一级领导机构/人员,一律译为“指挥部/指挥官”。其中军一级也包含在内,因为德国部分“军”实际上就是一个独立指挥机构,其下辖的师可以任意变动、搭配,与之前一些中文资料对“军”的理解意义稍有不同。相对的,苏军的军级以上指挥官都写为“司令员”,意思完全相同,只是避免重复词汇过多,在视觉上有所区分。而德军的装甲部队,也就是“Panzer division” 通常翻译为装甲师,其下属装甲团也遵循统一原则,但在具体描述某个单位的时候,却有所灵活。比如参战的4个德军装甲掷弹兵师直属的虎式坦克连,文中就有两种称谓——“重装甲连”或者“虎式重坦克连”,视语境而定,但不会出现“虎式装甲连”这种说法。此外,“Panzerjagerabteilung”我们则译为“坦克歼击营”。在苏军方面,得益于我国与前苏联的友好关系,中文资料中早已对苏军部队、番号等有过系统的译名,本书一律遵从这一规则,不做任何改变或创新。关于部队译名,最显著的改变是我们把“骷髅”师这一称谓按照1995年出版的《武装党卫军——希特勒的铁血师团》一书,译为“髑髅”师,因为根据该师的德文“Totenkopf”,原意为头骨、颅骨,并非骷髅。对于骷髅头,我们中文早有一个专有词汇来表达,那就是“髑髅”。因此,早已被大家叫惯的“骷髅”师,我们译成了“髑髅”师。

说到本书的配图,我向来认为一图胜千言,但为本书配图不得不说是一项前所未有的挑战,这比我以往任何一个作品的配图,甚至写作都难了许多,因此也花费了极大的精力。在此前国内出版的林林总总的与库尔斯克相关,甚至与二次大战东线战场相关的书籍中,都极少有苏军将领的照片,最多是几位著名的元帅或者大将,而德国人的照片也存在错配、错注释的问题。即使是Nipe的 《Blood, Steel, and Myth》一书,其312幅配图中,除了德军拍摄的苏军战俘照片,其他关于苏军的照片几乎一张没有。

其实无论是苏军还是德军,真正产生故事的都是那些普通的下级军官。当随着文字的不断扩展,双方的这些人物一个个跃然纸上、粉墨登场的时候,我一直在想:他们都长什么样?他们在库尔斯克之前都做了什么,之后的命运呢?经过不完全统计,我们撰写的文章中一共出现了大概300个人物,因为能力有限,我仅仅找到了其中274个人的照片,其中有元帅,有上将,也有连长、排长甚至普通士兵。每一张照片都可以说是一个故事,照片中的人都有战友,有同志,有亲人,有上级,有部下。可惜篇幅、资料有限,无法详细地介绍每一个人的生平。

在配图过程中,我必须特别感谢法国的Charles Trang先生。Trang是目前整个欧洲研究武装党卫军的顶尖专业人士之一,而我个人认为其实应该把“之一”两字去掉。他在我的配图和写作过程中,帮我解答了许多考证上的难题,用一手档案资料帮我解决了许多细节上的问题。此外,他还特地私人授权了我几张从未出版过的人物照片用于书中,部分照片连他自己的作品都暂未收录,实在让我感动。书中除特别标注的三张外,其余还有许多警卫旗队、帝国、髑髅师的照片均获得同意后引用自他的著作,但与直接得到照片稍有区别,因此不做标明。

最后,还得感谢在我写作过程中那些提供热情帮助的朋友。好友许栋生告知我的“kriegsberichter-archive”网站,里面几乎收录并共享了所有党卫军战地记者拍摄的战场写真,这当然就包括了库尔斯克南线之战中6个最重要的随军记者Johan King、Max Buschel、Hugo Lindekens、Willi Merz、Hermann Groenert以及Hans Cantzler拍摄的库尔斯克南线之战照片。好友“Das”帮我在各大国外论坛搜索了不少普通德军军官的照片;好友阿蒙帮不熟悉空军的我们翻译了德军库尔斯克战役期间的空军参战部队编制;好友“安”给我提供了加拿大JJF出版社的库尔斯克南线之战资料以及Mark大叔的金质德意志获得者丛书的部分资料;好友张宇翔帮我审稿等等(恕不能一一列举)。

最后,除了再次感谢在写作过程中那些热情提供给我帮助的朋友外,我还希望有一天有人能够撰写出更全、更完美的库尔斯克之战。

陈星波

2013.10.12

用户评价

这本书的叙事笔触极其细腻,仿佛把我带回了那个风云变幻的年代。作者在描绘战场上的残酷景象时,丝毫没有回避那些令人心悸的细节,那种深入骨髓的绝望与挣扎,即便隔着文字,也能清晰地感受到。不同于许多空泛的宏大叙事,本书更侧重于挖掘个体在历史洪流中的命运,那些士兵的面孔在笔下变得鲜活起来,他们的恐惧、他们的勇气、他们的挣扎,无不牵动着读者的心弦。我尤其欣赏作者对于战术层面的深入剖析,那些复杂的兵力部署、火力调配,在作者的笔下变得条理清晰,即便是军事小白也能大致领会其精妙之处。每一次进攻与防守的转换,都仿佛能听见隆隆的炮火声,感受到泥土飞溅的震撼。这种将宏观战略与微观个体体验完美融合的叙事方式,是这本书最打动我的地方,它不仅仅是一部战史记录,更是一部深刻的人性探寻录。

评分这本书的结构布局非常巧妙,它没有采用传统的时间线性叙事,而是通过不同侧面和视角的切换,构建了一个多维度的战场图景。这种编排手法极大地增强了阅读的层次感和代入感。尤其是在描述关键的转折点时,作者总能精准地捕捉到那些决定性的瞬间,用极其凝练的语言概括出其深远的战略意义。我能想象作者在浩瀚的资料中梳理脉络所付出的巨大心血,最终呈现出来的文字,如同打磨精良的钻石,每一面都折射出不同的光芒。对于那些热衷于军事史研究的读者来说,这本书无疑提供了一个极佳的案例研究范本,无论是从指挥艺术还是后勤保障的角度来看,都具有极高的参考价值。

评分读完此书,我深感震撼,这不仅仅是对一场战役的客观陈述,更是一种对历史真相的勇敢直面。作者的文笔老辣而精准,他并没有简单地将历史人物脸谱化,而是试图去理解那个特定时空中,不同阵营的士兵们所面临的道德困境与生存压力。书中引用的史料翔实可靠,大量的档案、信件和回忆录构筑了一个坚实可靠的叙事基础,让人在阅读时始终保持着高度的信任感。那种对细节的执着,对史实的尊重,让这本书远超一般通俗历史读物的范畴,它具有了学术研究的严谨性,但又不失引人入胜的故事性。每一次翻页都充满了期待,想知道接下来棋局将如何演变,这些鲜活的生命将走向何方。这种沉浸式的体验,是阅读优秀历史作品的至高享受。

评分坦白说,这本书的阅读体验是充满挑战性的,它要求读者保持高度的专注力,去消化那些密集的军事术语和复杂的战场信息流。然而,正是这份挑战,赋予了阅读过程独特的价值。作者在冷静叙述中流露出的对历史进程的深刻洞察,总能在不经意间触动读者的思考神经。它迫使我们去反思战争的本质、意识形态的驱动力,以及技术进步如何加剧了人类的互相毁灭。我特别欣赏作者在描绘装备技术细节时的那种专业性,那些关于装甲集群机动和炮火支援的论述,写得既专业又易懂,让读者在紧张的战斗叙事中,也能获得知识上的满足感。这绝不是一本可以轻松翻阅的书,它值得你静下心来,细细品味其中的每一处肌理。

评分我完全被这本书所营造的氛围所捕获,那是一种压抑但又充满张力的气氛,如同暴风雨来临前的宁静,却又时时被突如其来的爆炸声撕裂。作者的语言风格非常独特,它不像某些历史学家那样故作高深,也不像某些回忆录那样充满个人情感的渲染,它找到了一种完美的平衡点——既有历史的厚重感,又不失叙事文学的流畅与吸引力。书中对后勤链条的侧写尤其精彩,它揭示了一个常常被忽略的事实:再精良的军队,也离不开坚实的物资支撑。正是这些看不见的“幕后英雄”的努力和牺牲,构成了前线最激烈的对抗。这本书的价值在于,它让读者看到了一个完整的战争体系,而非仅仅是那些闪光的英雄事迹。

评分儿子喜欢 开卷有益

评分就是对战斗过程没有?介绍 与 《中东战争》有些差距~( ̄▽ ̄~)~

评分经典是指具有典范性、权威性的著作。 经典就是经过历史选择出来的“最有价值的书”。 古今中外,各个知识领域中那些典范性、权威性的著作,就是经典。尤其是那些重大原创性、奠基性的著作,更被单称为“经”,如老子、论语、圣经、金刚经。有些甚至被称为经中之经,位居群经之首,比如中国的《易经》,佛家的《心经》等,就有此殊荣。 “典”是个会意字。从甲骨文字形看,上面是“册”字,下面是大,合起来就是大本大册的书。 典的本义是指重要的文献、典籍。 补充: 首先,从本体特征来看,是原创性文本与独特性阐释的结合。经典通过个人独特的世界观和不可重复的创造,凸显出丰厚的文化积淀和人性内涵,提出一些人类精神生活的根本性问题。它们与特定历史时期鲜活的时代感以及当下意识交融在一起,富有原创性和持久的震撼力,从而形态成重要的思想文化传统。同时,经典是阐释者与被阐释者文本之间互动的结果。 其次,在存在形态上具有开放性、超越性和多元性的特征。经典作为人的精神个体和艺术原创世界的结晶,它诉诸人的主体性的发挥,是公众话语与个人言说、理性与感性、以及意识与无意识相结合的产物。 再次,从价值定位看,经典必须成为民族语言和思想的象征符号。如沙翁之于英国和英国文学,普希金之于俄罗斯与俄罗斯文学,鲁迅之于中国文学,他们的经典都远远超越了个人意义,上升成为一个民族,甚至是全人类的共同经典。

评分制作精美内容丰富,是本值得收藏的书

评分儿子喜欢 开卷有益

评分一开始以为是32开或者24开,拿到手后才发现是16开,400多页,全铜版纸的大砖头,非常压手。最后还附带了一张详细精美的地图。翻了一下开头,从斯大林格勒反击和哈尔科夫战役开始,写的还是不错的。不过这样设计地图也有个缺点:首先是铜板纸地图不耐折啊,而且默认折叠尺寸比书要略大一点。不方便随书一起保存。然后书的行文中就没有任何地图了。这个也让人比较烦躁。个人觉得还是巨人的碰撞那种方式比较好——在每个章节的初始放上地图。比较直观和方便。——————以下是复制部分:库尔斯克会战(英语:Battle of Kursk)是第二次世界大战的欧洲东线战场中,德国与苏联于库尔斯克爆发的一场会战,双方共投入了超过250万名士兵和6000多辆坦克,是史上规模最大的坦克会战之一战。库尔斯克会战也是德军对苏联发动的战略性进攻,欲从由南北两端自中央夹击,合围歼灭中央突出部的苏联红军,重夺战略主动权,但由于苏联红军已做好严密防务和驻守数量极为庞大的兵力,德军进攻步调缓慢且损失惨重,因为南线意大利被盟军登陆了西西里岛,不得不抽调兵力防卫意大利而被迫撤退。此次战役后,苏联红军发动一连串巨型攻势,歼灭德军大批有生力量且赶出苏联领土,德军再也无法对苏联红军产生致命威胁。

评分京东正品保障,送货快。不错

评分京东好事一如既往的好啊,送货速度飞快!

评分实惠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![漫长的战斗:美国人眼中的朝鲜战争(修订版) [In Mortal Combat Korea,1950~1953] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11225672/rBEQYFGHQ7MIAAAAAAgLwk-UZS8AAAZ8QLnTUsACAva239.jpg)