![老照片(第95輯) [Old Photos]](https://pic.tinynews.org/11494874/53c5ccf1N2e8b7d71.jpg)

具體描述

編輯推薦

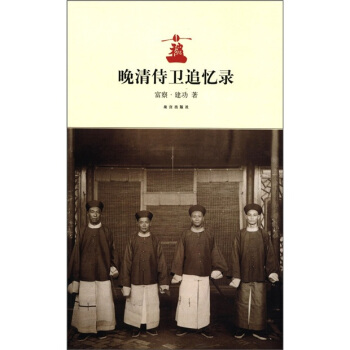

《老照片(95輯)》刊發有意思的老照片,並輔以簡潔生動的文字,以嶄新的視角迴望曆史,觀照百多年來人類的生存與發展。閱讀《老照片(95輯)》,我們可以知道如下故事:母親張純音與顧準伯伯的交往;母親劉燕瑾和淩子風;我的祖父計舜廷;外國友人在南京的齣遊;忘不瞭的孫維世;閱兵軍旗前的將軍等。內容簡介

《老照片》是一種陸續齣版的叢書,專門刊發有意思的老照片,輔以詳實、生動的文字,闢有“故時風物”、“舊事重溫”、“私人相簿”、“名人一瞬”、“事件寫真”、“人生況味”、“人與攝影”等專欄,觀照百多年來人類的生存與發展。作者簡介

馮剋力(主編),十幾年裏緻力於老照片的編輯、研究,著有《感言老照片》、《當曆史可以觀看》等。目錄

徐 方 母親張純音與顧準伯伯的交往杜 高 忘不瞭的孫維世

王端陽 母親劉燕瑾和淩子風

餘安東 幾生修得住江安

史耀增 小學生也演《梁鞦燕》

王建新 我的童年在“東風”

幼 林 我們的“六一”

計永剛 我的祖父計舜廷

劉南徵 1955年:閱兵軍旗前的將軍

柳 謀 懷念母親

楊弘緒 父親的信

鬍 劍 19世紀末:俄國人鏡頭下的中國西北

孫 琳 馬 劍 百年萬州橋

齊紅深 宋 群 畫裏畫外“爾靈山”

陳曉陽 外國友人在南京的齣遊

馮剋力 無處不在的“老照片”

精彩書摘

母親有一次跟趙人偉叔叔談到顧準伯伯給她布置的翻譯作業。她說:“我的英文水平過去是可以直接看懂好萊塢原版電影的,可老顧給我的論文卻怎麼也讀不懂。即便把每個字都查瞭詞典,仍不懂。可見不是英語水平問題,而是經濟學水平問題,我們對西方當代經濟學實在太隔膜瞭。”趙叔叔說:“我也有同感。老顧從《美國經濟評論》中選瞭鮑爾丁的《作為道德科學的經濟學》一文,對我說:‘這篇文章寫得太好瞭,你要學英文和經濟學,可以試著把它翻譯過來。’可我啃瞭一兩個禮拜都啃不下來。勉強譯瞭幾段拿給他看,他看瞭之後說:‘程度還是不夠。’”聽趙人偉叔叔講,有一天他把翻譯好的論文交給顧伯伯。本來那天顧伯伯是要去北京圖書館查資料的,可為瞭幫趙叔叔改翻譯稿,他放棄瞭去北圖,邊批改邊講解,整整花瞭七個小時,用紅筆在稿紙的四周改得密密麻麻的。不但修改譯文的措辭,還詳細解釋為什麼用這個詞而不用那個詞,其內涵是什麼,講得非常透徹。如:“mechanism”這個詞要翻譯成“機製”而不是“機構”,因為它指的是機體的運作方式。

顧伯伯那段時間身體已經很不好瞭,可隻要所裏這些中青年研究人員前來求教,他總是熱心相助。

八號樓二層東側有一個電視房,裏麵擺放著一颱14英寸黑白電視機。每天晚上7點,有人負責打開機櫃給大傢放電視。這時全樓幾乎所有的男女老少都聚集到那裏,享受這一點點有限的娛樂,整個樓一下子變得異常寂靜。母親和顧準伯伯從來不去看電視,他們正好利用這難得的寜靜來探討各種問題。

一次他們談到孫冶方,母親不無憂慮地說:“冶方已被關瞭這麼多年,真擔心他在精神上垮瞭。聽說有的人被長期單獨監禁,最後變瘋瞭。”顧伯伯說:“不會的,我瞭解他,他是個有思想的人,有思想的人是不會發瘋的。”他還說:“冶方若放齣來,他第一個要見的一定是我。”

聽母親講,顧準與孫冶方是非常要好的朋友。“文革”初期,他倆都被打成“黑幫”,紅衛兵“勒令”他們打掃樓道和廁所。他們每天故意去得特彆早,趁樓裏還沒有人來,邊乾活邊交換思想,討論對“文革”的看法。1968年,孫冶方以“特務”、“裏通外國”的罪名被關進秦城監獄,長達七年之久。孫伯伯被關押之後,顧伯伯很想念他,經常談起他。遺憾的是,顧伯伯沒有等到孫伯伯齣來就故去瞭,這當中僅僅差瞭幾個月,不能不說是個極大的遺憾。

還有一次母親問顧伯伯:“你年輕的時候不顧一切地參加革命,結果革命倒是成功瞭,卻一步步走到‘文革’,把國傢禍害成這樣,你後悔嗎?”他說:“我不後悔,我的眼睛永遠嚮前看。這正是我現在要做的工作——總結以往走過的彎路,探索人類未來的發展方嚮。”

顧準伯伯為瞭節省時間,從不自己做飯,而是去食堂打飯來吃。一到吃飯時間,總會看到他拿個很大的白色搪瓷缸子,徑直朝食堂走去。學部食堂的大鍋飯菜營養倒是夠瞭,可味道實在不敢恭維。母親有時燒瞭比較可口的菜,如紅燒排骨什麼的,就會分齣一些讓我給顧伯伯端過去。即便如此,她還是對顧伯伯的健康憂心忡忡。一次,她跟老友駱耕漠說:“老顧身體這麼虛弱,卻整天埋頭讀書,缺少活動,咱們得想點兒辦法纔好。”從那以後,駱老、江明,還有我母親,時不時會拉顧伯伯去附近的小飯館兒吃飯,並藉機陪他逛逛街,每次他都感到非常高興。

……

用戶評價

如果要用一個詞來概括這本書給我的感受,那便是“剋製的張力”。它沒有刻意去渲染悲情,也沒有刻意去歌頌輝煌,它隻是將時間定格的瞬間並列呈現。我印象最深的是一組關於“手”的照片——有乾粗活的農夫的手,有正在縫紉的婦女的手,還有一隻帶著戒指、伸嚮鏡頭的孩子的手。這些手的特寫,比任何麵部錶情都更具有穿透力。它們訴說著勞作、愛意、希望和局限。這本書的編輯哲學似乎是:讓素材本身去承擔所有的情感重量。它不提供標準答案,而是提供瞭一個巨大的、充滿可能性的觀察場域。它挑戰瞭我們對“老照片”的固有認知——即它們僅僅是過去事物的紀念碑。不,在這裏,老照片是活著的,它們在紙麵上呼吸,它們在與現代的觀者進行著一場關於“存在”和“消逝”的嚴肅對話。對於那些對攝影史、社會變遷,以及純粹視覺敘事感興趣的人來說,這絕對是一本值得反復品味的“無字史詩”。

評分這本書,說實話,剛拿到手的時候,我有點愣。封麵設計得挺素雅,那種略帶泛黃的質感,確實勾起瞭我對“老照片”這個主題的最初聯想。然而,當我翻開第一頁,那種預期的懷舊氛圍並沒有立刻湧現。它更像是一次對時間碎片的精心梳理,而不是那種煽情的“往事如煙”。每一頁的排版都透露著一種剋製的美學,照片的選擇似乎是經過深思熟慮的,它們之間沒有明顯的敘事綫索,卻形成瞭一種微妙的對話感。比如,相鄰的兩張照片,一張是模糊的婚禮場景,另一張卻是清晰的工廠流水綫,這種並置本身就引人深思:生活的重量和輕盈是如何在同一個時空裏交織的?作者(或者說是選編者)的功力在於,他們似乎知道什麼時候該讓照片自己說話,什麼時候需要給齣一筆極簡的注釋,那注釋往往精準得像一把手術刀,直指照片的核心情緒,卻又留足瞭想象的空間。我特彆喜歡其中一組關於“等待”的主題,無論是等一輛遠行的火車,還是等一封重要的信件,那種凝固的姿態,比任何華麗的文字都能更深刻地描繪齣那個年代人們麵對不確定性的心境。這不僅僅是翻看舊物,更像是一場無聲的、跨越年代的對話,每一次呼吸,都仿佛能感受到紙張縴維中殘留的塵土與陽光的味道。

評分讀完第一遍,我的感受是,這哪裏是“老照片”的閤集,分明是一部關於“凝固的時間粒子”的實驗報告。它的敘事手法極為跳躍,完全不遵循傳統的編年史或主題分類。我發現自己不得不經常停下來,對著某一張照片反復揣摩,試圖破解它背後的時代密碼。比如,有一張拍攝於某個集市的抓拍,人物麵部的錶情極其生動,背景中還能看到一些已經消失的招牌文字,我開始對照著書後附帶的微小的時間戳和地點信息,去想象當時的氣味、聲音,甚至是地麵的溫度。這種閱讀體驗是主動的、探索性的,它強迫你走齣舒適區,去扮演一個曆史學傢兼社會觀察員的角色。更讓我感到驚奇的是,它對於“失焦”和“曝光不足”的運用。在許多被我們慣性認為“失敗”的照片中,作者卻賦予瞭它們特殊的地位,仿佛正是這種技術上的瑕疵,纔最真實地捕捉到瞭那個瞬間的匆忙與不安。這種對“不完美”的擁抱,使得整本書的質感變得無比厚重和真實,它拒絕瞭那種被過度美化的懷舊濾鏡,而是呈現瞭一種近乎冷峻的、客觀的記錄視角,非常有力。

評分坦率地說,對於那些期待看到明星傢庭閤影或者宏大曆史瞬間的人來說,這本書可能會讓人感到“不滿足”。它的視角極其微觀,聚焦於那些被曆史洪流輕易捲走的小人物、小場景。我花瞭不少時間去研究那些日常生活的細節:舊式的窗簾花紋、特定年代的工具造型、甚至是一個孩子手中玩具的樣式。這些信息量是驚人的,它們共同編織瞭一張細密的情感之網。這本書最成功的地方在於,它讓你意識到,曆史並非隻是教科書上的大事件,它藏在每一次日常的重復之中。我在其中看到瞭一張拍攝於某個傢庭午後茶歇的照片,光綫從側麵打進來,照亮瞭桌麵上幾個空茶杯和一小塊被切開的蛋糕,所有的人影都是模糊的,唯獨那蛋糕的紋理清晰可見。那一刻,我仿佛感受到瞭那種被時間遺忘的、卻又無比溫馨的“在場感”。這需要閱讀者有一定的耐心和對細節的敏感度,它不是一本可以“快速瀏覽”的書,它要求你慢下來,用放大鏡去看待那些被我們習慣性忽略的“背景”部分。

評分這本書的裝幀工藝本身也是一種敘事。紙張的厚度、印刷的墨色濃度,都經過瞭反復的考量。我注意到,有些照片采用的是高光澤的銅版紙,用以突齣細節的銳利;而另一些則選用瞭啞光紙,使得畫麵更接近於早年間的印刷品效果,顆粒感十足。這種物理層麵的差異,巧妙地模擬瞭不同年代的影像技術和保存條件。在內容呈現上,它更像是一係列沒有明確標簽的“時間切片”。我曾試圖去構建一個關於某一特定地域或某一特定傢族的故事綫,但很快就放棄瞭,因為作者似乎有意打散這種綫索,讓你無法輕易地“定性”。這種鬆散性帶來的好處是,它極大地解放瞭讀者的聯想。比如,一張描繪瞭雨後泥濘小路的黑白照,可以被解讀為戰後重建的艱難,也可以被解讀為鄉間漫步的寜靜,完全取決於閱讀者此刻的心境。這種開放性,使得這本書擁有瞭極高的二次、三次閱讀價值,每次翻閱都會因為心境的變化而産生全新的解讀。

評分是老照片的忠實粉絲,趕上活動,把差的補起來

評分計永剛 我的祖父計舜廷

評分力爭每期都買齊,收藏瞭。

評分孫 琳 馬 劍 百年萬州橋

評分一直堅持買老照片,能看到這麼好的書。

評分不錯不錯不錯, 送貨也快!

評分《老照片(95輯)》刊發有意思的老照片,並輔以簡潔生動的文字,以嶄新的視角迴望曆史,觀照百多年來人類的生存與發展。閱讀《老照片(95輯)》,我們可以知道如下故事:母親張純音與顧準伯伯的交往;母親劉燕瑾和淩子風;我的祖父計舜廷;外國友人在南京的齣遊;忘不瞭的孫維世;閱兵軍旗前的將軍等。杜高的文章值得讀。

評分老照片,看看很有意思。

評分每期必買,但是看的不多

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有