具体描述

编辑推荐

颠覆当代历史教育。

吕先生以我们熟知的人情事理分析历史上的“恩怨情仇”,而不是塞给你一个观点让你背下来。他应用当时的新的历史学、社会学研究成果做史学研究,不回避有争议问题,如果仅以观点新锐为依据,今天的教科书倒像是写于吕先生之前。以此种教学之方法,吕思勉培养出了钱穆、黄永年、张芝联、赵元任等一批国内著名学者,试问当今哪位名师有此成就?

此书为吕思勉大学讲义整理而成。是否值得一读,请读者诸君自行判断。

读此书还可对当时各社会领域之思潮窥见一斑。这些思潮进而影响了新中国成立初期一些重要政策的制定,如:民国时期对汉字简化的各种提议和尝试、当年社会上部分知识分子对大农业化生产的看法等。

张耕华专为鹭江版《吕著中国通史》(分为《中国文化史》和《中国政治史》)所做之《导读》也颇值得一读。

内容简介

《中国政治史》仅用16万字就写完了五千年的理乱兴亡,全书无一废字。

吕思勉于1930年前后服膺马克思主义,对于社会主义大同社会的理想和经济基础决定上层建筑的思想极为推崇,但对阶级斗争理论持保留态度,这在他的史学作品中有明显体现。

作者简介

吕思勉(1884—1957年) ,1884年中法战争殃及东南沿海,吕思勉就在此时(字诚之)诞生于江苏常州一个书香世家。青少年时期,康梁思想因战事而广为传布,吕思勉深以为是。因此,从十多岁开始,吕思勉就留心物价等生活细节,做大学教员期间曾撰文为食堂的碗筷消毒提建议。体现在治史上,则吕思勉突破了历史只为帝王将相做谱牒的片面性。随后,他又谨慎接受了马克思主义唯物史观。

这些治史思想和方法深刻体现在吕思勉的教书、著述之中,并产生了广泛影响。

据说,因吕思勉的新式思想和见解,其讲学授业充满意趣,门下多出名人。唐长孺自称吕先生的私淑弟子,杨宽在光华大学坐堂听课于吕先生,钱穆、黄永年、张芝联、赵元任等也都是他的学生。

新式思想和方法,辅以精读《二十四史》三四遍之功力,吕思勉一生著作等身。谭其骧说,以一人之力几乎写完了中国上下五千年的历史,“我没有见过第二个人”。严耕望评价他为,在现代史学史上,惟一一位在通史、断代史和专史等诸多领域里都做出重大贡献的历史学家。

1951年吕思勉和光华大学随院系调整并入华东师范大学。1957年逝于上海,终年73岁。

精彩书评

论方面广阔,述作宏富,且能深入为文者,我常推重吕思勉诚之先生、陈垣援庵先生、陈寅恪先生与钱穆宾四先生为前辈史学四大家。

——著名史学家 严耕望

吕先生既是梁启超“新史学”旨趣的实践会通首人,又是把“新史学”向社会史方向开拓的先驱者。

——当代史学家 王家范

编著中国通史的人,很易犯的毛病,是条列史实,缺乏见解;其书无异为变相的《纲鉴辑览》或《纲鉴易知录》之类,极为枯燥。及吕思勉先生出,有鉴于此,乃以丰富的史识与流畅的笔调来写通史,方为通史写作开一个新的纪元。他的书是《白话本国史》四册。书中虽略有可议的地方,但在今日尚不失为一部极好的著作。又吕先生近著尚有《中国通史》二册,其体裁很是别致,上册分类专述文化现象,下册则按时代略述政治大事,叙述中兼有议论,纯从社会科学的立场上,批评中国的文化和制度,极多石破天惊之新理论。

——著名史学家 顾颉刚

目录

第一讲 中国民族的由来/001

第二讲 中国史的年代/007

第三讲 古代的开化/010

第四讲 夏殷西周的事迹/020

第五讲 春秋战国的竞争和秦国的统一/031

第六讲 古代对于异族的同化/040

第七讲 古代社会的综述/045

第八讲 秦朝治天下的政策/050

第九讲 秦汉间封建政体的反动/055

第十讲 汉武帝的内政外交/063

第十一讲 前汉的衰亡/072

第十二讲 新室的兴亡/077

第十三讲 后汉的盛衰/082

第十四讲 后汉的分裂和三国/089

第十五讲 晋初的形势/095

第十六讲 五胡之乱(上)/101

第十七讲 五胡之乱(下)/105

第十八讲 南北朝的始末/110

第十九讲 南北朝隋唐间塞外的形势/119

第二十讲 隋朝和唐朝的盛世/123

第二十一讲 唐朝的中衰/128

第二十二讲 唐朝的衰亡和沙陀的侵入/133

第二十三讲 五代十国的兴亡和契丹的侵入/139

第二十四讲 唐宋时代中国文化的转变/145

第二十五讲 北宋的积弱/151

第二十六讲 南宋恢复的无成/159

第二十七讲 蒙古大帝国的盛衰/169

第二十八讲 汉族的光复事业/176

第二十九讲 明朝的盛衰/181

第三十讲 明清的兴亡/187

第三十一讲 清代的盛衰/194

第三十二讲 中西初期的交涉/201

第三十三讲 汉族的光复运动/209

第三十四讲 清朝的衰乱/218

第三十五讲 清朝的覆亡/226

第三十六讲 革命途中的中国/233

用户评价

从结构布局上来看,这本书的编排逻辑体现了极高的匠心。它似乎是按照中国历史发展的内在“呼吸节奏”来划分章节的,而不是机械地依照时间跨度平均分配笔墨。有些关键的转型期,如制度重构或思想大变革的阶段,被给予了极其详尽的铺陈和深入的分析,笔力之雄厚令人震撼;而另一些相对平稳的过渡时期,则被精炼为必要的背景支撑,确保了叙事的效率。这种详略得当的分配策略,极大地提高了阅读的效率和重点的突出性。它成功地避免了“面面俱到却无一深入”的通病,让读者能够清晰地把握住历史长河中那些真正起到“拐点”作用的核心要素。

评分这本书的史料运用达到了令人赞叹的精度和广度。不同于许多通史著作可能侧重于选取大家耳熟能详的经典案例,我发现作者在许多关键的历史节点上,都引入了相当多我此前未曾接触过的一手或次一手材料进行交叉验证和侧面印证。这种“深挖井”式的研究方法,使得即便是对于一些看似已经定论的历史事件,也能读出新的解读维度。比如,在阐述某个朝代中后期的官僚体系调整时,作者并未停留在制度描述,而是细致地展示了不同派系在中央人事调动中的具体博弈细节,这需要极其扎实的档案基础和长期的史料积累才能完成。对于真正想深入理解中国政治运行机制的读者来说,这种扎实的根基才是最宝贵的财富。

评分阅读体验上,这本书的行文风格是极其鲜明的,它绝不是那种故作高深的学术腔调,也全然没有教科书式的刻板说教。作者的笔触如同经验老到的匠人雕琢玉石,在保持严谨性与客观性的同时,巧妙地融入了极富洞察力的分析和引人入胜的叙事技巧。尤其是在论述那些权力斗争的核心环节时,作者仿佛站在历史的迷雾之外,用清晰而富有逻辑的线条,将错综复杂的政治博弈梳理得井井有条,让人拍案叫绝。他擅长通过对关键历史人物行为动机的深层挖掘,来解释宏观政治格局的演变,这种由微观个体行为导向宏观历史进程的论证方式,极大地增强了阅读的代入感和说服力。每一次翻页,都像是在跟随一位博学的向导,探索一条条隐藏在历史表象之下的真正脉络。

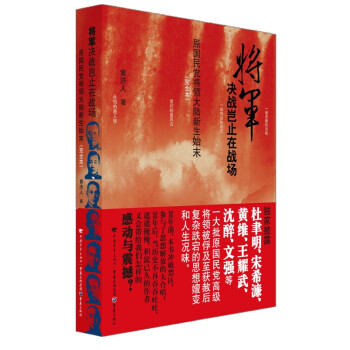

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮。封面采用了比较厚重的哑光纸张,触感温润而不失质感,那种微微泛着历史厚重感的米黄色调,让人在拿起书的瞬间,就仿佛穿越回了那个风云变幻的时代。尤其是书脊上的烫金字体,在不同的光线下会折射出低调而沉稳的光泽,这种对细节的考究,体现了出版方对内容本身的尊重。内页的纸张选择也相当到位,选用了偏黄的护眼纸,长时间阅读下来眼睛的疲劳感明显减轻了不少,这对于一本内容详实的工具书来说,简直是福音。排版上,字体大小适中,段落间距和页边距的留白处理得恰到好处,使得密集的史料和论述在视觉上达到了完美的平衡,即便是初次接触这类专业史著的读者,也不会感到扑面而来的压迫感。整体来看,这本书的实体书品质,完全配得上其内容的分量,拿在手里沉甸甸的,让人感到踏实。

评分令人印象深刻的是,作者在处理历史的复杂性和连续性时所展现出的那种冷静克制的学术态度。他没有陷入任何单一的意识形态窠臼,而是坚持从历史的场域内去理解当时的参与者。面对那些充满争议、至今仍有人争论不休的历史事件或人物,作者的处理方式不是简单地褒贬或定性,而是构建出多视角的解释框架,引导读者去理解“为什么会这样”,而不是急于判断“应该怎样”。这种历史的同情心与批判精神的微妙平衡,使得全书的论述充满了灰度的智慧。阅读过程中,我深刻体会到,真正的历史研究,就是不断去接纳和理解那些我们自己难以接受的、但却是真实发生过的复杂性。

评分京东购书就是好好好停不下来!我的钱全部都花在这了,买了一大堆精神财富!

评分东西不错,价格实惠,送货及时。

评分略薄的一本书,吕先生的著作还是很经典的,包装也很好,给好评!

评分。。。。。。。。。。。。。。。

评分送货快,质量好。。:

评分包装精美,纸张考究,阅读体验很好

评分大家讲历史,值得去学习!

评分有配图,这是我最喜欢的。

评分这本书中有一些插图,还不错,需要静心细读。虽然是史论结合,但是感觉评论过少,多是史实。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![悦读时光·图史系列:蒙元入侵前夜的中国日常生活(插图本) [La Vie Quotidienne en Chine a La Veiile de L'invasion Mongole,1250-1276 Jacques Gernet] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11662927/550622efN032160dd.jpg)