具体描述

编辑推荐

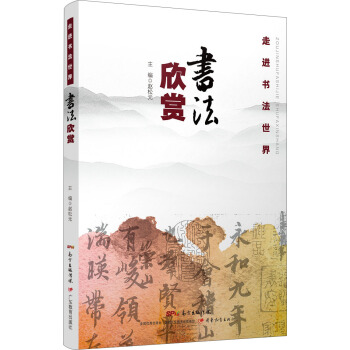

适读人群 :美术、书法教师及书法爱好者专业编写 本套书作者为业内资深专家,具有丰富的书法培训经验,针对书法入门及中小学书法教师培训编写。 全面详解 全面覆盖历代经典碑帖,以字体/书家为轴线,详解书法欣赏的方法与内容。 欣赏入门 从书法艺术中提炼出东方智慧,弘扬人文精神。

内容简介

本套书为面向书法入门和书法爱好者的书法通识类读物,含《书法技法》、《书法欣赏》、《书法文化》三本。著者赵松元教授、硕士研究生导师,具有多年的书法教师培训经验。《走进书法世界 书法欣赏》内容覆盖历代经典碑帖,以字体、书家为轴线,详解书法欣赏的方法与内容。其语言通俗、具有可读性,充满了人文关怀。是一本了解中国书法欣赏的上佳读本。作者简介

赵松元,中国古代文学教授、硕士研究生导师、韩山师范学院中文系主任、书法专业负责人、韩山师范学院诗歌创研中心主任。内页插图

目录

前言/序言

用户评价

这本书在梳理历史脉络时,展现出了惊人的清晰度。它没有采用简单的年代线性叙事,而是构建了一个多维度的知识网络。我发现它在论述不同书体演变时,总能精准地指出关键的“转折点”和“融合点”。例如,它没有孤立地谈论楷书的成熟,而是将其置于隶书的蚕变和草书的奔放之间,探讨了法度与自由的永恒张力。对于像“二王”的传承,作者更是通过对他们不同时期作品的细微对比,构建出了一幅清晰的师承与超越的动态图景。这种结构化的呈现方式,极大地帮助我理清了脑海中那些零散的知识点,让我能够更系统、更宏观地把握中国书法艺术数千年来的发展轨迹,不再感到头绪纷乱。

评分我特别欣赏作者在行文风格上展现出的那种克制与激情并存的独特魅力。一方面,在介绍那些技术性细节,比如“藏锋起笔”或“侧锋行笔”的分析时,文字精准、逻辑严密,如同精密的外科手术刀,清晰地解剖每一个结构要点,让人一目了然。但另一方面,当探讨到书法美学中的“气韵生动”或“金石之气”这类形而上的概念时,作者的笔触又变得如同行云流水般灵动飘逸,充满了诗意和哲思,仿佛能将抽象的美感实体化。这种在严谨与浪漫之间自由切换的能力,使得本书既能满足初学者对知识点的渴求,又能让资深玩家在文字中品味出更深层次的韵味。阅读的过程,本身就是一种愉悦的审美体验,而不是枯燥的学术灌输,这种平衡做得极为高明。

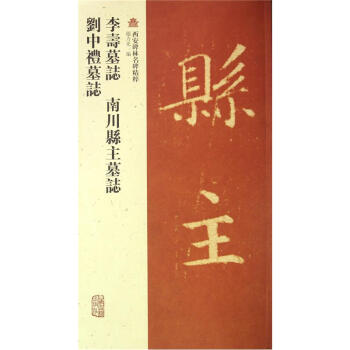

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴!封面那遒劲有力的笔触,仿佛能让人触摸到纸张的粗粝感和墨汁的浓淡变化。内页的用纸考究,光影之下,即便是印刷的字迹也显得立体而富有层次。尤其值得称赞的是,排版布局极为用心,留白的处理恰到好处,既保证了文字信息的有效传达,又营造出一种宁静致远的东方美学氛围。那些精选的碑帖拓片,放大后的细节清晰可见,连纸张本身的纤维纹理和年代留下的斑驳痕迹都纤毫毕现,这对于一个资深书法爱好者来说,简直是如获至宝。我甚至愿意花上一个下午,仅仅是翻阅和摩挲这些精美的图版,感受古代匠人心血的凝聚。这本书的出版质量,无疑达到了收藏级的标准,它不仅仅是一本阅读材料,更是一件值得珍藏的艺术品。从这本书的物理形态上,就能感受到出版方对传统文化的那份敬畏与热爱,这在当今快餐文化盛行的时代,实属难得。

评分这本书的内容深度和广度,远超我的预期。它并没有停留在基础技法的罗列上,而是深入探讨了历代书法大家们的创作心境与时代背景的关联。比如,它对魏晋风度的解读,不仅仅停留在王羲之的“风流倜傥”,而是结合当时的玄学思潮,剖析了那种超脱尘世的笔墨精神如何转化为笔下的洒脱。再比如,论及宋代尚意一派时,作者巧妙地引入了文人画的理论,将苏轼的“我书意造,欲合自然”与当时的审美转向进行了有机的串联。这种跨学科的、宏大叙事的分析角度,极大地拓宽了我对书法艺术的理解边界。它不再是孤立的“写字”,而是一部活着的、与中国历史文化脉络紧密交织的视觉史诗。读完之后,我感觉自己对那些耳熟能详的经典作品,都有了一种全新的、更深层次的共鸣和理解。

评分这本书最让我感到惊喜的是,它似乎预设了读者在阅读中会产生的每一个疑问,并提前给出了富有洞察力的解答。比如,当谈到唐代颜真卿的“雄浑”时,我正疑惑为何同样是楷书,与初唐的欧阳询相比,气象会如此不同,书中紧接着就分析了安史之乱对颜真卿精神状态的塑造,以及他如何将儒家“忠义”的精神融入笔端,使笔画厚重如山。这就像是有一位博学的老师,始终陪伴在侧,在你思考的空白处适时地填入关键的释义。它引导我的思考,而不是直接告诉我答案,这种“启发式”的教学方法,极大地激发了我的主动探索欲望,让我感觉自己不是在被动接受信息,而是在与历史和作者进行一场深刻的对话。

评分买了这个系列的3册书,来一个系统了解,真心不错。

评分不错,,,,,,,,,

评分智商即命运吗?其实智商并没有我们想象的那样重要。 《情商》一书不仅打破了长久以来智商的天生决定论,更为心理学界探讨已久的“情绪智慧”问题提出关键性的解释。丹尼尔?戈尔曼认为,由于没有考虑到对人类行为产生重大作用的一系列关键能力,我们对人类智力的理解存在很大的局限。 1990年我在《纽约时报》担任科学记者的时候,偶然在一本不太知名的学术刊物上看到新罕布什尔大学约翰·梅耶和耶鲁大学彼得·萨洛维两位心理学家撰写的文章,他们在文章中第一次提出了“情绪智力”的概念。 作者简介 丹尼尔·戈尔曼,哈佛大学心理学博士,现为美国科学促进会研究员,曾四度获颁美国心理协会最高荣誉奖项,并荣获美国心理学会终生成就奖。其经典著作《情商》,畅销逾500万册,高居《纽约时报》畅销书排行榜18个月。他还曾在《纽约时报》任职12年,负责大脑与行为科学方面的报道;他还是《今日心理学》资深编辑,文章散见全球各重要报章。畅销著作除了《情商》之外,还著有《生态商》、《社交商》》等书。 【内容简介】 智商即命运吗?其实智商并没有我们想象的那样重要。 《情商》一书不仅打破了长久以来智商的天生决定论,更为心理学界探讨已久的“情绪智慧”问题提出关键性的解释。丹尼尔?戈尔曼认为,由于没有考虑到对人类行为产生重大作用的一系列关键能力,我们对人类智力的理解存在很大的局限。 《情商》自出版十几年以来,“情商”这一术语现已成为人们的日常用语。 作者利用大脑与行为科学的突破性研究,说明了高智商的人表现不佳、普通智商的人表现出色的影响因素。这些因素包括自我意识、自律和同理心,它们不是天生固有的,却能为我们提高智力另辟蹊径。情绪智力成形于我们的童年时期,但可在成年时期得到培育和加强——这对我们的健康、人际关系以及工作将会产生直接益处。 情商是一种基本生存能力,决定你其它心智能力的表现,也决定你一生的走向与成就。 《情商》10周年纪念版反映了最新的研究进展以及作者最新的思考认识,同时作者还在书中对他在世界各地演讲期间遇到的重点问题进行了解答。情商研究是一个快速发展的领域,新增的附录部分,为读者提供情商领域最佳的参考资料。 令人耳目一新的《情商》,是走向**的新愿景,是改变你我以及后代未来的人生必修课。

评分智商即命运吗?其实智商并没有我们想象的那样重要。 《情商》一书不仅打破了长久以来智商的天生决定论,更为心理学界探讨已久的“情绪智慧”问题提出关键性的解释。丹尼尔?戈尔曼认为,由于没有考虑到对人类行为产生重大作用的一系列关键能力,我们对人类智力的理解存在很大的局限。 1990年我在《纽约时报》担任科学记者的时候,偶然在一本不太知名的学术刊物上看到新罕布什尔大学约翰·梅耶和耶鲁大学彼得·萨洛维两位心理学家撰写的文章,他们在文章中第一次提出了“情绪智力”的概念。 作者简介 丹尼尔·戈尔曼,哈佛大学心理学博士,现为美国科学促进会研究员,曾四度获颁美国心理协会最高荣誉奖项,并荣获美国心理学会终生成就奖。其经典著作《情商》,畅销逾500万册,高居《纽约时报》畅销书排行榜18个月。他还曾在《纽约时报》任职12年,负责大脑与行为科学方面的报道;他还是《今日心理学》资深编辑,文章散见全球各重要报章。畅销著作除了《情商》之外,还著有《生态商》、《社交商》》等书。 【内容简介】 智商即命运吗?其实智商并没有我们想象的那样重要。 《情商》一书不仅打破了长久以来智商的天生决定论,更为心理学界探讨已久的“情绪智慧”问题提出关键性的解释。丹尼尔?戈尔曼认为,由于没有考虑到对人类行为产生重大作用的一系列关键能力,我们对人类智力的理解存在很大的局限。 《情商》自出版十几年以来,“情商”这一术语现已成为人们的日常用语。 作者利用大脑与行为科学的突破性研究,说明了高智商的人表现不佳、普通智商的人表现出色的影响因素。这些因素包括自我意识、自律和同理心,它们不是天生固有的,却能为我们提高智力另辟蹊径。情绪智力成形于我们的童年时期,但可在成年时期得到培育和加强——这对我们的健康、人际关系以及工作将会产生直接益处。 情商是一种基本生存能力,决定你其它心智能力的表现,也决定你一生的走向与成就。 《情商》10周年纪念版反映了最新的研究进展以及作者最新的思考认识,同时作者还在书中对他在世界各地演讲期间遇到的重点问题进行了解答。情商研究是一个快速发展的领域,新增的附录部分,为读者提供情商领域最佳的参考资料。 令人耳目一新的《情商》,是走向**的新愿景,是改变你我以及后代未来的人生必修课。

评分好评,京东送货快,书正,不错

评分这套书的3册全买了,以便系统了解。

评分很好,很满意。

评分好评,京东送货快,书正,不错

评分智商即命运吗?其实智商并没有我们想象的那样重要。 《情商》一书不仅打破了长久以来智商的天生决定论,更为心理学界探讨已久的“情绪智慧”问题提出关键性的解释。丹尼尔?戈尔曼认为,由于没有考虑到对人类行为产生重大作用的一系列关键能力,我们对人类智力的理解存在很大的局限。 1990年我在《纽约时报》担任科学记者的时候,偶然在一本不太知名的学术刊物上看到新罕布什尔大学约翰·梅耶和耶鲁大学彼得·萨洛维两位心理学家撰写的文章,他们在文章中第一次提出了“情绪智力”的概念。 作者简介 丹尼尔·戈尔曼,哈佛大学心理学博士,现为美国科学促进会研究员,曾四度获颁美国心理协会最高荣誉奖项,并荣获美国心理学会终生成就奖。其经典著作《情商》,畅销逾500万册,高居《纽约时报》畅销书排行榜18个月。他还曾在《纽约时报》任职12年,负责大脑与行为科学方面的报道;他还是《今日心理学》资深编辑,文章散见全球各重要报章。畅销著作除了《情商》之外,还著有《生态商》、《社交商》》等书。 【内容简介】 智商即命运吗?其实智商并没有我们想象的那样重要。 《情商》一书不仅打破了长久以来智商的天生决定论,更为心理学界探讨已久的“情绪智慧”问题提出关键性的解释。丹尼尔?戈尔曼认为,由于没有考虑到对人类行为产生重大作用的一系列关键能力,我们对人类智力的理解存在很大的局限。 《情商》自出版十几年以来,“情商”这一术语现已成为人们的日常用语。 作者利用大脑与行为科学的突破性研究,说明了高智商的人表现不佳、普通智商的人表现出色的影响因素。这些因素包括自我意识、自律和同理心,它们不是天生固有的,却能为我们提高智力另辟蹊径。情绪智力成形于我们的童年时期,但可在成年时期得到培育和加强——这对我们的健康、人际关系以及工作将会产生直接益处。 情商是一种基本生存能力,决定你其它心智能力的表现,也决定你一生的走向与成就。 《情商》10周年纪念版反映了最新的研究进展以及作者最新的思考认识,同时作者还在书中对他在世界各地演讲期间遇到的重点问题进行了解答。情商研究是一个快速发展的领域,新增的附录部分,为读者提供情商领域最佳的参考资料。 令人耳目一新的《情商》,是走向**的新愿景,是改变你我以及后代未来的人生必修课。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有