具体描述

内容简介

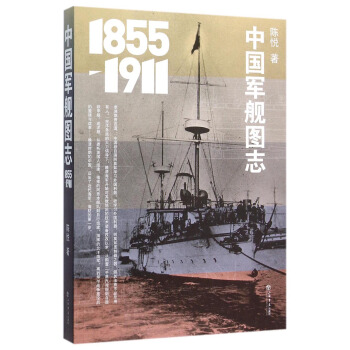

《中国军舰图志 (1855-1911) 》由中国海军史领军学者陈悦编写,对中国晚清时期的海军装备作出有系统的梳理。图书数据全面,几乎收录当时所有舰船的数据,包括大型铁甲舰、巡洋舰和小型炮舰、鱼雷艇、蚊子船等。书中对舰只的描叙非常深入,除建造和服役史,大部分舰只均附有马力、火力、排水量等性能数据。而且此书配图接近400幅,尤以舰船线图、战争时的历史照片、近代海军人物肖像等最为珍贵,还补充了武备、旗帜、涂装等相关军舰知识,大大提升其参考价值。作者简介

陈悦,1978年生,江苏靖江人,现居山东威海,长期致力于中国海军史、甲午战争史的研究与普及。中国海军史研究会会长、中国船政文化博物馆顾问、山东史学会甲午战争专业委员会委员。著有《北洋海军舰船志》《近代国造舰船志》《清末海军舰船志》《民国海军舰船志1912—1937》《沉没的甲午》《甲午海战》等。曾任电视纪录片《北洋海军兴亡史》《船政学堂》《甲午》等顾问。内页插图

目录

凡例序

第一章 近代海防初创时期

早期蒸汽军舰

阿思本舰队

亨利·华尔代购舰

第二章 同光新政时期

铁甲舰

巡洋舰

炮舰

鱼雷舰艇

杂项军舰

第三章 清末新建海军时代

巡洋舰

炮舰

鱼雷舰艇

杂项军舰

附录 晚清军舰的基础知识

一、舰种

二、舰体

三、装甲

四、动力

五、武备

六、军旗

七、外观装饰

前言/序言

用户评价

作为一名业余的海军史爱好者,我一直对近代中国海军的萌芽时期充满了好奇。搜索了很久,终于找到了这本《中国军舰图志 (1855-1911)》。虽然我还没来得及细读,但仅仅是翻阅目录和试读章节,就让我感受到了作者在史料搜集上的呕心沥血。书中提及的那些在西方列强坚船利炮面前显得渺小却又充满勇气试图抵抗的早期中国舰船,名字本身就带着历史的厚重感。我尤其对书中关于“官船”和“洋务”时期各类巡防舰、炮艇的描述产生了浓厚兴趣。想象着在那个风雨飘摇的年代,这些舰船如何在海疆线上守护着岌岌可危的国家,它们的吨位、火炮配置,以及所经历的几次重要的海战,无不牵动着我的心弦。作者似乎着重于以图证史,我期待看到书中丰富的舰船插图和照片,能够帮助我更直观地理解那个时代的造船技术和海军发展水平。虽然我还没能深入了解每一艘舰的细节,但它无疑为我打开了一扇了解中国近代海军早期历史的窗口,迫不及待地想深入探索其中的奥秘。

评分我是一个喜欢收藏军事类图书,尤其是关于海军舰船的读者。《中国军舰图志 (1855-1911)》是我近期淘到的得意之作。书的装帧很精美,纸张质量也很不错,这对于一本图志类书籍来说非常重要。我一直觉得,要真正了解一艘军舰,除了文字描述,生动的图片是必不可少的。《中国军舰图志 (1855-1911)》在这方面做得非常出色,书中收录了大量珍贵的历史照片和精美的舰船模型插画,这些图像资料的价值不言而喻。我喜欢翻阅书中关于不同时期中国海军舰艇的演变过程,从最初的购买外国二手船,到后来在江南制造总局、福州船政等地的自主建造,这种循序渐进的发展脉络非常清晰。我尤其对书中关于鱼雷艇和早期巡洋舰的介绍很感兴趣,它们代表了当时中国海军装备的最新科技。我相信,这本书将会成为我书架上不可或缺的一员,无论是我自己欣赏,还是与同好交流,都具有很高的价值。

评分我是一位对军事装备特别是海军装备有着浓厚兴趣的读者。最近购入的《中国军舰图志 (1855-1911)》着实让我惊喜。这本书的定位非常精准,聚焦于中国海军从无到有,从模仿到初步崛起的关键时期。它不仅仅是一本简单的图册,更像是一部浓缩的中国海军发展史。我被书中详尽的舰船分类和年代梳理所吸引,从早期引进的蒸汽铁甲舰,到后来本土制造的巡洋舰和鱼雷艇,每一个阶段都留下了清晰的印记。作者对舰船的性能参数、武器装备、建造背景甚至官兵配置都有所提及,这对于我这样追求细节的读者来说,无疑是宝藏。我尤其关注书中关于北洋水师和福建船政的篇章,那里是中国海军发展史上浓墨重彩的一笔,书中对“定远”、“镇远”等巨舰的描绘,以及对“吉野”、“海龙”等日方舰船的对比,让我对那个时代的海洋力量格局有了更深刻的认识。这本书提供了一个非常好的平台,让我能够系统地梳理和认知那些在中国近代史上扮演重要角色的水面舰艇。

评分我一直对那些被历史尘埃淹没的细节充满兴趣,尤其是那些曾经试图改变国家命运却最终未能如愿的尝试。《中国军舰图志 (1855-1911)》这本书,正是满足了我这样的求知欲。它不仅仅是一本关于舰船的图鉴,更像是一份关于中国近代海军早期奋斗历程的详实记录。我特别欣赏作者在叙述中展现出的客观和审慎,并没有回避那个时期中国海军建设中存在的诸多问题,比如技术上的落后、管理上的混乱,以及外部环境的恶劣。通过书中对不同类型舰船的介绍,我可以感受到当时中国决策者和工程师们在有限的条件下所做的努力,以及他们所面临的巨大挑战。我期待书中能够深入分析不同时期海军力量建设的战略考量,以及这些舰船在实战中所扮演的角色和最终的命运。这本书提供了一个独特的视角,让我能够从一个全新的维度去理解和审视那个时代中国的国家力量建设和国防现代化进程。

评分作为一位对清末历史和社会变迁有着深度研究的学者,我始终认为理解一个国家的军事力量发展是洞察其整体国情的重要切入点。《中国军舰图志 (1855-1911)》这本书,虽然我才刚刚开始阅读,但其展现出的学术严谨性和资料翔实性,已经让我对其价值深感认同。作者显然花费了大量精力搜集散落在海内外的各种史料,包括当时的舰船设计图纸、作战记录、官方奏折以及相关的报刊杂志。书中不仅仅是罗列舰船的名字和图片,更重要的是,它试图通过舰船这一载体,折射出那个时代中国在军事技术引进、自主研发、人才培养以及国家战略层面的种种努力和困境。我尤其期待书中对不同时期中国海军建设理念的探讨,以及对当时中国与西方列强海军技术差距的客观分析。这本书的出现,为研究中国近代海军史的研究者提供了一个非常宝贵且权威的参考资料,它将极大地帮助我们理解那段波澜壮阔的历史。

评分好书

评分太好很快到。

评分送货及时迅速,陈悦的书还是如此精彩

评分作者陈悦的考证水平很强大,读起来应该会很舒服(之前读过陈悦的其他作品,文章很有条理,而且文笔很流畅)。这本书是大开本的,比正常的开本要大,接近杂志的尺寸了。

评分物美价廉!很实用!京东活动很实惠!谢谢送货员!希望多一些书品类的活动!

评分不错,包装送货都很好。书也不错,等第二册

评分透过这段介绍,能让我们知道,落后必然挨打的亘古不变真理。

评分发货很快

评分买了好多这类书,重复挺多的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![美国海军陆战队VS日本步兵 [Us Marine vs Japanese Infantryman Guadalcanal 1942-43] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11804342/564da28aN6cd2376b.jpg)

![主权论 [On sovereignty] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10153798/b7806c05-c6b5-4969-a2ae-2c14316b1500.jpg)