具体描述

编辑推荐

★

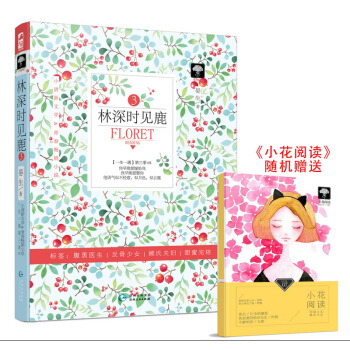

著名作家——雪小禅沈嘉柯林特特李筱懿艾明雅红娘子,挚爱推荐。

★

累计超过80,000,000次阅读。

视觉志、十点读书、凤凰网、新浪、腾讯等各大媒体热载,《隐居在终南山的璧人》作者李菁zui新作品集。

★

用剩下所有的时间来跟你告别,至今也分辨不清,究竟是爱,还是,爱那段爱着的时光?

或许,有些爱,zui好便是止于唇齿,掩于岁月。

★

18个关于成长,关于爱和遗憾的故事。

★

随书附赠精美记事薄,明信片,书签。

内容简介

当茉遇见莉,当我遇见你。

作者用细腻的笔触讲述了18个关于成长,关于爱和遗憾的故事。

他们是隐居在终南山的一对璧人,在西藏旅行中偶遇的雪莲花般的女子,热爱自然美学的古镇艺术家,在北海道森林里独居的母亲,一生只穿旗袍的阿婆,一个人躲在丽江画画的苏净净,还有青春的白桦林下拉着手风琴的女孩……

这些故事令人唏嘘,却使人心生温暖,

它让我们在这些故事里能找到自己的影子,感到青春不会孤单。

你知道吗?等我老了,等我要死去的瞬间,

在我意识湮灭的瞬间。

我会飞过重重距离,远远的,远远的再看你一眼。

因为,遇见你的那个时候,阳光刚好洒在你的头发上,

映着洁白的茉莉花,好看的不像话,

成了我一生的牵挂……

所以,用剩下所有的时间来跟你告别,至今也分辨不清,究竟是爱,

还是,爱那段爱着的时光?

或许,有些爱,最hao便是止于唇齿,掩于岁月。

作者简介

李菁,笔名吧啦,80后湘西女子。

大学教师,沙龙艺术网专栏作家。

喜美学,痴写作,迷摄影,擅长平面设计。

追求素净的生活,曾赴宝岛台湾美术进修。

文字艳而不妖,哀而不伤,曾在《时代人物》《作家文摘》《青春美文》《金陵晚报》等刊物发表文章。

2014年1月出版散文随笔集《见素》。

精彩书摘

静安与丹木

1

这座城市在四川的东部,冬天降临的这会儿,格外的寒冷。校园里的梧桐叶簌簌地落了一地,凄清而惆怅。

那一天晚上,丹木参加了一个同学聚会,喝了许多酒。酒喝得太多,记忆里的海藻也浮了上来。

他又想起了去世不久的姑姑,那个才二十几岁的羌族女子,因为一场车祸,永远地离开了这个世界。

想起姑姑,他的内心就开始揪心地痛起来。把苦涩的酒大口大口地灌进了肚子里。

深夜,回到校园。他喝得有些醉了,走路摇摇晃晃,头一阵阵地疼。他给那个心爱的女子打电话,让她陪自己。在他最难过最伤心的时候,他唯一想到的人,是那个叫做葛静安的女子。丹木深深地爱着她,很爱很爱。只是,一年来,静安一直在拒绝他。

一个羌族的小伙子,爱上一个汉地的女子。这份感情,既美好又疼痛。

在校园僻静的角落,他在静安的身边啜泣起来。身体因为寒冷与掉眼泪而不停地颤抖。那一刻,他多么想念他的姑姑。

他一边哭一边对静安说着,“你知道吗?我的姑姑才二十几岁啊。那么年轻。可是她却走了,再也不回来了。她还有一个三岁的儿子,还有爱她的亲人,可是,她就这样走了。”

因为醉酒的原因,他说得有些语无伦次。

也只有在静安的面前,他才会哭得像个孩子。他从未在她的面前掩饰过他的悲伤,甚至,他愿意把自己所有的往事都说与她听。不管是快乐还是痛苦,他都愿意静静地说给她听。他知道善解人意的她定能懂得。

丹木曾经在某个深秋的夜晚与静安说起那段关于“5·12汶川地震”的回忆。丹木告诉她,地震过后,灾区缺少食物,他们一整个班喝一脸盆的牛奶。一个同学只能喝一口。轮到他喝的时候,他直接把装着牛奶的盆子递给了身边的同学。他知道,在灾难面前,人应该舍弃小我。

与静安吃饭的时候,丹木告诉她,地震后,他连续饿了几天几夜。当他终于回到家的时候,第一件事就是吃了满满几大碗的冷饭。所以,他越发懂得了珍惜。

他曾经把一沓老旧的照片送给静安,他告诉她,这沓相片是地震后,他父亲在废墟里找回的仅存的珍贵记忆。他太爱这个女孩,所以才会心甘情愿地把自己最珍贵的东西给予她。

在这寒冷的夜晚,他的泪落了一地,那一刻,静安心疼他,却又有些不知所措。只有小心翼翼地为他擦眼泪,一遍遍地安慰着他。

他用羌语哽咽地说,“静安,你知道的,我一直爱着你。”

“一直都爱。”丹木把脸抬起来,认真地对她说道。

2

关于静安的一切,丹木都小心翼翼地珍藏在了灵魂的最深处。

他是在去年的那个初冬爱上她的。那一年,他们都只是二十岁的年纪。都是冬天出生的孩子,怕冷。丹木比静安大两个月。

爱上她,起初是因为她的声音。她是校园广播站里的播音员,声音温暖恬静。每当她播音的时候,他都会在校园的某一处静静地聆听她的声音,仿佛是来自内心的慰藉。他通过学校的大喇叭听她的播音,听她讲述关于西藏的故事,听她缓缓地读着动人的文字。那一刻,他觉得静安就坐在她的面前,他在小石凳的这端聆听着她的低声耳语。

他亦喜欢她的笑容,她笑起来的时候,纯净美好。

对静安而言,他只是一个特别的少数民族男孩,一个普通的异性朋友。而静安于他而言,却如同雪域高原的雪莲花,圣洁,遥远。

丹木总是觉得,静安不像一个从小在城市长大的女孩,她身上的许多特质更像一个少数民族的少女,纯净、恬淡、勤奋。她喜欢看书、画画、播音。喜欢用自己的文字记录生活中的细微美好。在大学里,静安总是努力地去追求自己的梦想。丹木喜欢的就是这样的女孩,细致、温柔、独特。只是,于他,太过遥远。仿佛是在云端,而他,只能仰着头努力地守望着她。

他爱她,这爱已经深入骨髓。

寒假,丹木回到了老家。家乡的冬天白雪皑皑,白日里,他在高原上唱着根呷的歌,说着羌语,夜晚,与亲人们围着大火跳着欢快的锅庄舞。在夜深人静的时候,他会情不自禁地想起那个汉地的女子。想起她的笑容,想起她的声音,他的内心就会感到温暖。

丹木知道静安喜欢藏族的饰品,所以在回学校以前,他去了文成公主驻足的藏区,为女孩买了刻了藏文的银色手镯,一把牛角梳和印有经文的哈达。想到女孩收到礼物时脸上露出的喜悦表情,他的心里就觉得幸福。

他还让阿妈做了一双绣花鞋,他想把这双羌族的绣花鞋送给静安。送给他最爱的人。

回校前,因为做绣花鞋的工序比较复杂,所以还没有完全绣好。他想只能下次再带给她了。他看见阿妈因为纳鞋子,手指上都磨出了茧子。他心疼他的阿妈,阿妈却笑着说,“没事的。你放心,阿妈会尽快给你的朋友做好。”

那个傍晚,丹木把这些珍贵的礼物递给了静安。不知道是因为寒冷还是因为内心的紧张,他给静安戴手镯的时候,手在微微地颤抖。平日里他是一个开朗洒脱的羌族小伙子,可是在静安面前,他会不由得紧张,甚至害羞。也许,爱一个人才会这般小心翼翼吧。

静安接过丹木的礼物,感动并喜悦。她不知道眼前的这个人,为了去藏区给她买东西,辗转坐了多久的汽车。她不知道他对她日日夜夜的牵念与疼惜。她更不会知道,他有多么爱她。

她只是感动,并且微微的欢喜着。

……

前言/序言

推荐序 雪小禅

此中有真意

给李菁写这个序的时候是三伏天。温度四十摄氏度,蝉在疯狂地叫着,楼下的荷花池里荷正盛开。

李菁对我的温度,像这个夏日的温度。从认识的那天,到今天。

算来认识李菁有六七年了。那时她还是小孩子,她自称是我粉丝,寄来礼物和一件白衬衣,还有她的日记——她托人亲自捎给我,那时我在中国戏曲学院教学。

再后来她给我写信件。那时她快大学毕业了,正茫然,让我鼓励她考研究生。我自然是鼓励,并且说,女孩子读书是最好的。

举手之劳的事情,我鼓励过便忘记了。

她果然考上了。来邮件说:“姐姐,因为你的鼓励,我考取了研究生。”我内心里轰轰烈烈的,未曾想到一句话给一个不曾谋面的女孩子这样惊天动地的作用。

即至见到她,才知道是湘西女子,灵性十足,且,美貌润透。她唤我“姐姐”,声音好听极了。

我们终于越走越近,她千山万水去听我讲座,一次次来我家为我拍照……每次来我家,都要为我整理书籍,然后耐心倾听。她之低调谦逊加上自身灵性禀赋,使“吧啦”这个名字很快从一群女孩子中脱颖而出了。

吧啦,是她的一个笔名,确切说,我不太喜欢这个笔名,像个稚童,远远不如李菁好听。还好,现在她换了回来。

如果说见证一个人的成长轨迹是荣幸,那么很荣幸,我见证了她一寸寸的成长轨迹。

从一个稚气的小姑娘到下笔从容的写作者,从一个大学生到大学老师,从手机摄影到有独特品味的摄影师,从平凡女子到有生活品味的李菁……时光赠予她金线,织成了自己的梦想。

很多细节会令人动容。

她无论去哪,都会寄些当地的土特产给我。那些来自湘西的辣酱、腊肉,来自西藏的藏香、银镯子,来自台湾的雨伞、台北故宫笔记本,西安的点心、古法黑糖……日常的心疼这样令人动容,家里的洗脚盆亦是她千里之外寄来。

重要的是,她的艺术才华闪着逼仄的灵光。在她这个年纪,我不如她。

她学设计,开始为我设计一系列文化产品。明信片、书签、笔记本、印章、茶杯、壶、包、信封、手机壳、书简……每一件都独一无二。设计才华淋漓尽致展现。她只有一台最便宜的单反相机,却拍出了无法想象的孤寂、空灵、绝美——我大学讲座海报的照片几乎都是她拍的。

上天太厚爱这个女子了——给了她美貌,又给了她才情。而且,年轻得像一株翠绿的小白杨。

行走。读书。写作。摄影。设计。李菁每一项都是她这个年龄的佼佼者。重要的是,她始终保持着低调谦逊的温度,那是个低姿态的温度,谦卑者的姿态。她开始习书法,接触中国传统文化,与我秉烛夜谈书法名帖……

一个女子,在年轻时文字就老了是极大的好事。李菁的文字有灵性、有深度、有张力、有了老意。真替她高兴,光阴会把该给她的都给她。

三月的时候,她成为我公众号“雪小禅”的主编,以她的审美和编辑水平,几期下来就引起了轰动。很多设计公司找到她。我对她说:“你看,金子放到哪都闪光。老天会厚爱勤奋的人。”

我们相约了。到老,她都是雪小禅微刊的主编。她说:说好了,一辈子就是一辈子。

没写过序。哪里会写序——那天一冲动答应给李菁写序,她说是我的学生,不小心被推到雪老师位置,且真的有一把年龄了,且,对李菁有着说不出的感激与心疼。

书法中说人书俱老是最高境界。希望李菁越写越好,做一个精神明亮的人,在艺术的天空和生活的世界中脚踏实地往前走,用写作抵挡光阴的流逝,用蕙心敏思来书写光阴中那些人、那些事、那些光芒。

院子里的荷花开得正好,我等着李菁来看荷花。

等待她的《当茉遇见莉》散发出清幽的香。

我们一起看荷花。像往常一样,静观不语,就已经很好。

雪小禅

2015年7月26日

(雪小禅,畅销书作家,知名文化学者。曾获第六届老舍散文奖、首届孙犁文学奖等多个奖项。迷恋戏曲,曾任教于中国戏曲学院,被称“大学生心中的作家女神”。同时被南京航空航天大学等多所名校聘为"导师"。对传统文化、戏曲、美术、书法、收藏、音乐、茶道均有自己独到的审美与研究。)

用户评价

从结构上看,这部作品的野心可见一斑。它不仅仅是在讲一个单一的故事线索,而是像一个多维度的立体投影,不同的时间轴和视角不断地交错、折射。初读时,你可能会觉得有些吃力,因为线索太多,人物关系网盘根错节,仿佛置身于一个巨大的迷宫之中。但是,随着阅读的深入,你会开始发现那些看似随机的片段是如何被巧妙地嵌入到一个宏大的设计蓝图中的。作者似乎深谙“留白”的艺术,很多关键的转折点,她选择不直接点破,而是用一种近乎暗示的方式抛给读者,让你自己去完成最后的拼图。这种互动性极强的阅读体验,极大地增强了作品的耐读性。我敢肯定,在不同的人生阶段重读此书,我都会有全新的体悟,因为我的阅历会影响我对那些模糊地带的解读。这种“开放式结局”的叙事哲学,让作品拥有了超越文本本身的生命力,它鼓励我们去思考,而不是被动接受。

评分这本书最打动我的,是它对“人性复杂性”的深刻洞察。这里的角色都不是非黑即白的脸谱化符号,他们有光辉的一面,也必然背负着无法言说的阴影。作者毫不留情地揭示了我们在面对巨大压力或情感困境时,那些最脆弱、最不光彩的选择。读到某些情节时,我甚至会产生一种强烈的代入感,会反思自己如果身处那个境地,是否会做出同样的选择。这种不加粉饰的真实感,非常具有冲击力。它不是在批判,而是在以一种近乎悲悯的视角去理解:每个人都在努力地,用自己有限的智慧和力量,去应对无限复杂的世界。这种对人性深渊的探索,让故事的厚度远超出了单纯的事件堆砌。它探讨了道德的灰色地带,关于爱与背叛、责任与逃离之间的永恒拉锯。读完合上书本的那一刻,我感受到的不是故事结束的释然,而是一种对生命本身的沉重思考。

评分这本书的语言风格,可以说是充满了古典的韵味,但又巧妙地避开了陈词滥调,形成了一种非常独特的“新古典主义”的文学质感。我尤其欣赏作者对于长难句的运用,那些错综复杂的从句和精妙的修饰语,非但没有造成阅读障碍,反而像一张精心编织的挂毯,每一根丝线都指向一个更深层的意象。它要求读者投入百分之百的注意力,去解码其中蕴含的深意。举个例子,书中有一段描述角色内心挣扎的段落,用了整整半页的篇幅,通过一系列排比和反问,将那种进退维谷的困境描绘得淋漓尽致,读完之后,我需要停下来,深呼吸一下,才能从那种压抑的氛围中抽离出来。这已经超越了一般意义上的“写作技巧”,更接近于一种对文字本体的敬畏和探索。不同于当下很多追求短平快叙事的作品,这本书愿意慢下来,去打磨每一个句子、每一个段落,让文字本身就成为一种艺术品。它不迎合市场,只忠于自己的艺术追求,这一点,对于我这样的老读者来说,是极其珍贵的品质。

评分这本书的叙事节奏感真是绝了,开篇那种缓缓铺陈的氛围,像是清晨薄雾还未散尽的湖面,让你不自觉地慢下来,跟着主角的呼吸一同进入故事的肌理。作者对细节的把控力令人惊叹,无论是对某个场景光影的描摹,还是对人物内心细微波动的捕捉,都精准得像一把刻刀,不轻不重,恰到好处地雕刻出情感的层次。特别是那段关于童年记忆的回溯,用了一种非常破碎却又极具美感的蒙太奇手法,让人仿佛亲身经历了那些被时间打磨过的碎片,既有怀旧的温暖,也夹杂着一丝难以言喻的失落。读到中间部分,情节开始加速,但作者的笔力丝毫没有松懈,紧张感是层层递进的,不是那种突兀的戏剧冲突,而更像是水面下暗流涌动,你明知有事要发生,却又沉醉于这种即将到来的不确定性中。这种行云流水的叙事,让阅读变成了一种享受,而不是任务。我几乎能想象到作者在打磨这些句子时,是如何反复推敲词语的选择,才能营造出如此浑然天成的阅读体验。整本书读下来,留下的不仅是故事的轮廓,更是一种挥之不去的,关于“光影与时间”的独特感受。

评分如果用一种感官体验来描述这本书的阅读过程,那它就像是聆听一首结构复杂的交响乐。开篇或许是单簧管的独奏,带着一丝忧郁的引子;接着,弦乐组渐渐加入,情绪开始酝酿;到了高潮部分,所有乐器全奏,声音的密度达到了顶峰,让人感到震撼和压迫。而作者在处理高潮后的处理方式,更是体现了其高超的掌控力——她没有让音乐戛然而止,而是逐渐回归到宁静,用低音提琴和定音鼓的余音,缓缓地引导听众走出音乐厅。这种音乐性的起承转合,让阅读体验充满了节奏感和起伏感。它不是那种平铺直叙的白描,而是充满了张力和韵律的流动。特别是某些标志性的场景描写,如同乐谱上的固定音符,在你脑海中反复回响,久久不散。这本书需要的不仅仅是时间,更是一种全身心的投入,去感受文字震动灵魂的频率。读完后,我迫不及待地想知道作者的下一部作品,因为她提供的这种沉浸式的、近乎仪式感的阅读体验,是市场上极为罕见的珍宝。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有