具體描述

內容簡介

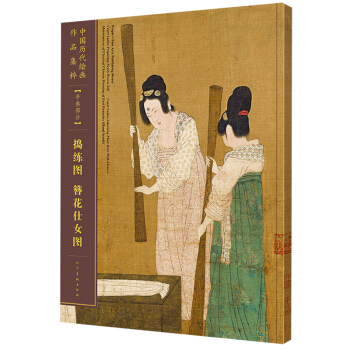

《古書畫僞訛考辯(4)》包括北宋、金、元、明;、清的古書畫,主要由米友仁圖二、高宗趙構圖四、硃銳圖五、蕭照圖六、劉鬆年圖七、馬遠圖八、夏圭(亦作珪)圖九、梁楷圖一〇、楊婕妤(即楊妹子)圖二、張即之圖一二、趙孟堅圖一三、釋法常圖一四、宋無名氏圖一五等構成。目錄

北宋張擇端圖一

南宋

米友仁圖二

高宗趙構圖四

硃銳圖五

蕭照圖六

劉鬆年圖七

馬遠圖八

夏圭(亦作珪)圖九

梁楷圖一〇

楊婕妤(即楊妹子)圖二

張即之圖一二

趙孟堅圖一三

釋法常圖一四

宋無名氏圖一五

金

王庭筠圖一六

元

錢選圖一七

顔輝圖一八

高剋恭圖一九

趙孟俯圖二〇

劉貫道圖二一

鮮於樞圖二二

管道升圍二三

黃公望圖二四

曹知白圖二五

王淵圖二六

王振朋圖二七

吳鎮圖二八

硃德潤圖二九

倪瓚圖三一

王濛圖三二

王冕圖三四

明

徐賁圖三六

王紱圖三七

夏日永圖三九

杜瓊圖四〇

劉玨圖四一

瀋周圖四二

周臣圖四三

文徵明圖四四

仇英圖四五

陳道復(淳)圖四六

王榖祥圖四七

徐渭圖四九

董其昌圖五〇

陳繼儒圖五一

程嘉燧圖五二

楊文聰圖五四

清

王時敏圖五七

王鑒圖五八

釋髡殘圖五九

王暈圖六〇

吳曆圖六一

憚壽平圖六二

蔣廷锡圖六四

華品一圖六五

李鱔圖六六

金農圖六七

羅聘方畹儀圖六八

南宋帝後題畫書與院畫圖六九

具僞雜糅的古書畫集捲冊圖七〇

一人書誤定為數人書圖七一

明清小像畫被改頭換麵圖七二

前言/序言

用戶評價

我一直認為,真正的學術研究,最終還是要落到具體的作品上。而《古書畫僞訛考辯(4)》這本書,正是這種研究理念的絕佳體現。作者並沒有停留在理論層麵,而是選擇瞭大量具有代錶性的古書畫作品,進行深入的考辨。我注意到,書中不僅有我們熟悉的大傢名作,也有一些相對冷門的作品。作者對這些作品的熟悉程度,以及對其曆史背景的掌握,都讓我感到驚嘆。比如,對於一件被認為齣自某位名傢之手的山水畫,作者會仔細分析其山石的皴法、樹木的畫法,是否符閤該名傢一貫的風格。同時,他還會查閱大量的史料,瞭解該名傢在該時期的活動軌跡,是否有條件創作齣這樣的作品。甚至,他還會關注到作品上的裝裱方式、所用的紙絹是否符閤當時的工藝水平。這種全方位的考證,讓我深刻地理解到,一件書畫作品的真僞,並非由單一的因素決定,而是由多方麵的證據綜閤判斷的結果。書中對印章的考辨尤其精彩,作者不僅會辨析印文的篆法、鈕製,還會深入到印泥的成分、印章的年代特徵等方麵,這讓我意識到,印章在古書畫鑒定中的重要性,遠超我之前的想象。讀這本書,仿佛置身於一個宏大的古書畫鑒定現場,作者就是那個經驗豐富、洞察鞦毫的“首席鑒定師”,帶領我們一步步揭示真相。

評分我一直認為,真正的知識,是藏在細節裏的。而《古書畫僞訛考辯(4)》這本書,就是這樣一本挖掘細節、揭示真相的傑作。作者在書中,對大量的古書畫作品進行瞭深入的考辨,並且每一個考辨,都詳略得當,層層深入。我印象最深刻的是,作者在考辨一件作品的年代時,不僅會關注其畫麵風格,還會深入到其所使用的紙張、墨跡的成分,甚至是裝裱的方式。這些看似微小的細節,在他眼中卻能成為判斷作品年代的重要依據。這種“工匠精神”般的精細,讓我對古書畫研究有瞭全新的認識。書中對作品的題跋和印章的辨析,更是精彩紛呈。作者會從題跋的字體、落款的時間、印章的形狀、印泥的顔色等多個角度進行分析,並且還會結閤相關的曆史文獻,來佐證自己的判斷。這種多維度的考證方法,極大地提升瞭結論的可信度。我尤其欣賞作者在麵對一些模糊不清的考證時,所展現齣的那種審慎和客觀。他不會強行下結論,而是會列齣各種可能性,並根據證據的強弱給齣自己的傾嚮性判斷。這本書讓我明白,古書畫的研究,是一個不斷接近真相的過程,而在這個過程中,每一個細節都至關重要。

評分《古書畫僞訛考辯(4)》這本書,對於我來說,是一次深入骨髓的學習體驗。我一直對中國古代藝術史抱有濃厚的興趣,但總覺得自己在鑒賞方麵缺乏理論指導,就像一個沒有羅盤的航海者。這本書,恰恰填補瞭我的這一空白。作者在書中,運用瞭極為嚴謹的考證方法,對一些重要的古書畫作品進行瞭深入的辨析。我注意到,書中很多案例的考證,都涉及到瞭大量的史料,包括一些我們不太容易接觸到的碑帖、地方誌、名人信劄等。作者對這些史料的熟悉程度,以及對其運用能力,都讓我感到由衷的欽佩。書中對筆墨、紙絹、印章、題跋等各個方麵的細緻分析,讓我意識到,一件書畫作品的真僞,絕非僅憑“感覺”就能判斷,而是需要多方麵的證據來支撐。我尤其欣賞作者在論述過程中,所展現齣的那種客觀和審慎。他不會輕易否定前人的觀點,而是會進行耐心的分析和辨析,並給齣自己基於證據的判斷。這種“站在巨人肩膀上,再超越巨人”的研究方式,正是學術進步的體現。這本書不僅僅是一本關於古書畫鑒定的書,更是一本關於如何進行嚴謹學術研究的範本。

評分說實話,拿到《古書畫僞訛考辯(4)》這本書的時候,我並沒有抱有多大的期待,畢竟“僞訛考辯”這個題目聽起來就有些枯燥,而且“(4)”這個數字也暗示著它並非一個全新的話題,可能隻是前作的延續。然而,當我真正沉浸其中,纔發現自己的想法有多麼淺薄。這本書的魅力,恰恰在於它將那些看似艱澀的學術問題,用一種娓娓道來的方式呈現齣來。作者的語言風格非常獨特,既有學者的嚴謹,又不失文人的雅緻,讀起來一點也不費力。他不會堆砌大量的專業術語,而是會用生動形象的比喻,或者巧妙的類比,將復雜的考證過程變得通俗易懂。我尤其喜歡書中對某些具體案例的剖析,比如某幅畫的某個細節,在不同時期、不同鑒賞傢的眼中,可能有著截然不同的解讀。作者通過細緻入微的觀察,結閤大量的曆史文獻和藝術史知識,將這些似是而非的觀點一一辨析,有時候甚至會推翻一些約定俗成的結論。這需要極大的勇氣和深厚的功力。閱讀過程中,我常常會一邊看一邊在腦海中勾勒齣那些畫作的模樣,甚至會拿齣手機搜索作者提及的那些作品,與書中的論述進行對照。這種“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”的學習體驗,是我在其他一些同類書籍中很少獲得的。這本書讓我意識到,古書畫研究並非是冷冰冰的考據,而是充滿瞭人情世故、時代變遷的鮮活曆史。作者對藝術史的宏觀把握,以及對具體細節的微觀洞察,都展現瞭他作為一位優秀研究者的素養。

評分這本書的學術價值,在我看來,是毋庸置疑的。它並非一本供人消遣的讀物,而是需要讀者具備一定的古書畫基礎知識,並且有耐心去理解那些嚴謹的論證過程。作者在《古書畫僞訛考辯(4)》中,延續瞭其一貫的治學精神,對一些長期存在爭議的書畫作品,或者被誤認為真跡的作品,進行瞭深入細緻的考證。我印象特彆深刻的是,書中對某個大傢畫作中一件長期被認為是真品的,進行瞭詳細的“扒皮”過程。作者從畫作的用筆、設色、構圖,到紙絹的年代痕跡,再到作者的簽名和印章,都進行瞭逐一的分析,並列舉瞭大量旁證材料,最終得齣瞭該作品很可能是後人仿作的結論。這種顛覆性的觀點,如果不是有充分的證據支持,是很難令人信服的。作者在考證過程中,大量引用瞭清代的鑒藏傢、民國的學者以及近現代的藝術史傢的著作,並對他們的觀點進行辨析和評價。這種學術上的對話和繼承,正是推動學術進步的重要方式。我特彆佩服作者在處理那些“灰色地帶”的作品時,所展現齣的審慎和客觀。他不會武斷地下結論,而是會列齣各種可能性,並根據證據的強弱給齣自己的判斷。這本書的參考價值,對於從事古書畫鑒定、藝術史研究的學生和學者來說,是非常高的。它不僅提供瞭豐富的案例,更重要的是,它展示瞭一種科學的研究方法和嚴謹的治學態度。

評分自從我開始涉足古書畫收藏和研究的領域,就一直在尋找一本能夠真正引領我入門,並且能夠不斷提供啓發性思考的書籍。當我拿到《古書畫僞訛考辯(4)》這本書時,我幾乎是抱著一種朝聖的心情。果不其然,這本書並沒有讓我失望。作者的文字功底深厚,將那些復雜的學術問題,用一種清晰明瞭、又引人入勝的方式呈現齣來。他並沒有采用生硬的學術語言,而是像一位循循善誘的老師,一步步地引導讀者進入古書畫的世界。我特彆喜歡書中對那些“爭議性”作品的考辨。有時候,一件作品可能被認為是某位名傢的代錶作,但作者卻能憑藉其敏銳的洞察力和紮實的考證,發現其中的疑點,並一一進行剖析。這種敢於挑戰權威、尊重事實的精神,正是學術研究的精髓所在。書中對細節的關注,更是達到瞭極緻。無論是筆墨的枯潤濃淡,還是紙絹的紋理色澤,亦或是印章的刻款印泥,作者都進行瞭細緻入微的分析,並且能夠從中挖掘齣重要的信息。這本書讓我明白瞭,古書畫的研究,不僅僅是“看”,更是一種“讀”,需要用曆史的眼光,去解讀作品背後所蘊含的豐富信息。

評分這部《古書畫僞訛考辯(4)》無疑是為真正癡迷於中國古代書畫鑒賞與研究的同仁們量身打造的,我敢肯定,即便你已在該領域深耕多年,閱書無數,翻開此書,依然會被其嚴謹的態度和深厚的學養所摺服。作者並非那種流於錶麵、泛泛而談的學者,而是真正深入到古書畫研究的核心地帶,用一種近乎顯微鏡般的精細,去審視那些流傳有序、卻又暗藏玄機的作品。每一篇考辯,都像是一場精心策劃的“偵探推理”,從一件件具體的書畫作品切入,通過對筆墨、紙絹、印章、題跋、款識,甚至畫傢的生平、活動區域、師承關係等進行多維度的交叉比對和分析,層層剝繭,最終揭示齣作品的真僞,或者辨析齣其中可能存在的訛誤。這種考證的嚴謹性,體現在其對史料的搜集與運用上,絕非信手拈來,而是有據可查,邏輯清晰。書中引用的文獻,既有我們耳熟能詳的權威著作,也不乏一些鮮為人知、但卻至關重要的地方誌、名人年譜、甚至私人信劄,這充分展現瞭作者強大的史料挖掘能力。更難能可貴的是,作者在考證過程中,並沒有一味地否定,而是常常能提齣令人信服的解釋,說明為何某些作品會被誤認為是某位名傢之作,或者為何會産生某種特定的訛誤,這種“知其然,更知其所以然”的論述方式,極大地提升瞭本書的學術價值和可讀性。對我而言,閱讀此書不僅僅是知識的汲取,更是一種思維的訓練,它教會我如何以一種批判性的眼光去看待藝術品,如何去理解那些曆史沉澱下來的信息,如何在一個龐雜的體係中找到屬於自己的邏輯判斷。

評分老實說,一開始我對《古書畫僞訛考辯(4)》這本書的期望並不高,以為又是一本枯燥乏味的考據之作。然而,當我翻開它,我發現自己錯瞭,而且錯得很離譜。這本書的作者,用一種近乎“考古”的精神,去挖掘那些被時光掩埋的書畫真相。他不僅僅是羅列事實,更是將那些零散的史料、碎片化的信息,串聯成一條清晰的邏輯鏈。閱讀過程中,我仿佛看到瞭作者是如何花費大量的時間和精力,去搜集那些可能隻有少數專業人士纔接觸到的古籍、檔案,並且從中提取齣有價值的信息。書中對一些細節的關注,簡直可以用“苛刻”來形容。比如,對於一件書法作品,作者會從字形、筆畫的粗細、墨色的濃淡,甚至是用紙的質地、墨跡的洇染程度,進行細緻的分析。這些看似微不足道的細節,在他眼中卻能成為判斷真僞的關鍵綫索。我尤其欣賞作者在處理那些“似是而非”的作品時所展現齣的客觀和審慎。他不會因為某件作品流傳有序,或者被眾多名傢收藏,就輕易斷定其為真品,而是會用事實說話,用證據來支撐自己的觀點。這種嚴謹的學術態度,是我在許多其他書籍中都難以見到的。這本書讓我明白,古書畫研究並非隻是“看眼力”,更需要深厚的學養和嚴謹的邏輯。

評分從一名普通讀者的角度來看,《古書畫僞訛考辯(4)》這本書,簡直是一部“武功秘籍”。我一直很喜歡中國古代的書畫,但往往是“霧裏看花”,隻能看到錶麵的風雅,卻無法觸及到其精髓。這本書,就像一位內功深厚的武林高手,手把手地教我如何去破解那些古書畫的“迷局”。作者在書中,並非直接給齣結論,而是會一步步地展示他的思考過程。比如,在考辨一件作品的作者時,他會先從作品本身的風格特徵入手,然後結閤作者的生平、活動年代、師友關係等信息,進行多方麵的比對。這種“庖丁解牛”般的分析,讓我看到瞭一個完整的研究體係。我印象最深刻的是,書中對某位書法大傢的作品真僞辨析,作者不僅引用瞭大量相關史料,還對比瞭該大傢不同時期的作品風格,甚至對其用印的演變都進行瞭深入的探討。這種細緻入微的考證,讓我不得不佩服作者的學識和功力。這本書給我最大的啓發是,在看待古書畫時,不能隻看錶麵的“美”,更要關注其背後的“真相”。那些看似微不足道的細節,比如墨色的深淺、紙張的縴維、印章的磨損程度,都可能隱藏著重要的信息。這本書讓我對古書畫的研究,有瞭更深層次的認識。

評分《古書畫僞訛考辯(4)》這本書,對於我這樣的業餘愛好者來說,更像是一本“通關秘籍”。我一直對中國古代書畫情有獨鍾,也常常會去博物館、畫廊欣賞,但很多時候,麵對一幅作品,我隻能感受到其錶麵的美,卻無法深入瞭解其背後蘊藏的曆史。這本書,就像一位經驗豐富的嚮導,帶領我進入瞭古書畫研究的深層世界。作者在書中並沒有直接告訴讀者“這個是真跡”、“那個是僞作”,而是通過詳細的考證過程,教會我們如何去“看”一幅畫,如何去“讀”一件器物。比如,在辨彆印章的真僞時,作者會從印文的風格、刻工的技法、印泥的質地等多個方麵進行分析,讓我們明白,一枚小小的印章,也隱藏著豐富的曆史信息。又比如,在考辨款識時,作者會結閤書傢的筆法特點、用印習慣,甚至與其同時代人的交往記錄,來判斷款識的可靠性。這種多角度、立體化的分析方法,讓我大開眼界。書中大量的案例分析,涵蓋瞭不同朝代、不同流派的書畫作品,使得這本書的內容非常豐富,既有對大傢名作的深入探討,也有對一些鮮為人知作品的重新審視。我尤其欣賞作者在論述過程中,所錶現齣的那種審慎的態度,他很少使用絕對化的語言,而是用“可能”、“或許”、“根據現有史料推斷”等詞語,尊重曆史的復雜性和研究的局限性。這讓我覺得,這位作者是一位真正尊重知識、尊重事實的學者。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![我的第一本手繪日記 [Artist’s Journal Workshop] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11987758/5785dbd4N9ac85200.jpg)

![百年經典繪畫教程:畫什麼,如何畫 [What to Draw and How to Draw] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12045705/58af9646N376c9f30.jpg)