具体描述

内容简介

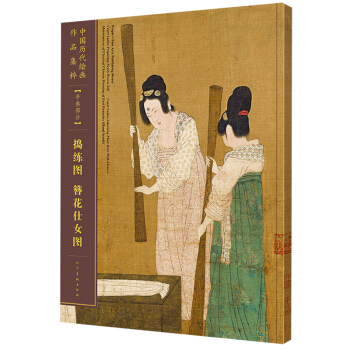

《古书画伪讹考辩(4)》包括北宋、金、元、明;、清的古书画,主要由米友仁图二、高宗赵构图四、朱锐图五、萧照图六、刘松年图七、马远图八、夏圭(亦作珪)图九、梁楷图一〇、杨婕妤(即杨妹子)图二、张即之图一二、赵孟坚图一三、释法常图一四、宋无名氏图一五等构成。目录

北宋张择端图一

南宋

米友仁图二

高宗赵构图四

朱锐图五

萧照图六

刘松年图七

马远图八

夏圭(亦作珪)图九

梁楷图一〇

杨婕妤(即杨妹子)图二

张即之图一二

赵孟坚图一三

释法常图一四

宋无名氏图一五

金

王庭筠图一六

元

钱选图一七

颜辉图一八

高克恭图一九

赵孟俯图二〇

刘贯道图二一

鲜于枢图二二

管道升围二三

黄公望图二四

曹知白图二五

王渊图二六

王振朋图二七

吴镇图二八

朱德润图二九

倪瓒图三一

王蒙图三二

王冕图三四

明

徐贲图三六

王绂图三七

夏日永图三九

杜琼图四〇

刘珏图四一

沈周图四二

周臣图四三

文征明图四四

仇英图四五

陈道复(淳)图四六

王谷祥图四七

徐渭图四九

董其昌图五〇

陈继儒图五一

程嘉燧图五二

杨文聪图五四

清

王时敏图五七

王鉴图五八

释髡残图五九

王晕图六〇

吴历图六一

惮寿平图六二

蒋廷锡图六四

华品一图六五

李鳝图六六

金农图六七

罗聘方畹仪图六八

南宋帝后题画书与院画图六九

具伪杂糅的古书画集卷册图七〇

一人书误定为数人书图七一

明清小像画被改头换面图七二

前言/序言

用户评价

自从我开始涉足古书画收藏和研究的领域,就一直在寻找一本能够真正引领我入门,并且能够不断提供启发性思考的书籍。当我拿到《古书画伪讹考辩(4)》这本书时,我几乎是抱着一种朝圣的心情。果不其然,这本书并没有让我失望。作者的文字功底深厚,将那些复杂的学术问题,用一种清晰明了、又引人入胜的方式呈现出来。他并没有采用生硬的学术语言,而是像一位循循善诱的老师,一步步地引导读者进入古书画的世界。我特别喜欢书中对那些“争议性”作品的考辨。有时候,一件作品可能被认为是某位名家的代表作,但作者却能凭借其敏锐的洞察力和扎实的考证,发现其中的疑点,并一一进行剖析。这种敢于挑战权威、尊重事实的精神,正是学术研究的精髓所在。书中对细节的关注,更是达到了极致。无论是笔墨的枯润浓淡,还是纸绢的纹理色泽,亦或是印章的刻款印泥,作者都进行了细致入微的分析,并且能够从中挖掘出重要的信息。这本书让我明白了,古书画的研究,不仅仅是“看”,更是一种“读”,需要用历史的眼光,去解读作品背后所蕴含的丰富信息。

评分这部《古书画伪讹考辩(4)》无疑是为真正痴迷于中国古代书画鉴赏与研究的同仁们量身打造的,我敢肯定,即便你已在该领域深耕多年,阅书无数,翻开此书,依然会被其严谨的态度和深厚的学养所折服。作者并非那种流于表面、泛泛而谈的学者,而是真正深入到古书画研究的核心地带,用一种近乎显微镜般的精细,去审视那些流传有序、却又暗藏玄机的作品。每一篇考辩,都像是一场精心策划的“侦探推理”,从一件件具体的书画作品切入,通过对笔墨、纸绢、印章、题跋、款识,甚至画家的生平、活动区域、师承关系等进行多维度的交叉比对和分析,层层剥茧,最终揭示出作品的真伪,或者辨析出其中可能存在的讹误。这种考证的严谨性,体现在其对史料的搜集与运用上,绝非信手拈来,而是有据可查,逻辑清晰。书中引用的文献,既有我们耳熟能详的权威著作,也不乏一些鲜为人知、但却至关重要的地方志、名人年谱、甚至私人信札,这充分展现了作者强大的史料挖掘能力。更难能可贵的是,作者在考证过程中,并没有一味地否定,而是常常能提出令人信服的解释,说明为何某些作品会被误认为是某位名家之作,或者为何会产生某种特定的讹误,这种“知其然,更知其所以然”的论述方式,极大地提升了本书的学术价值和可读性。对我而言,阅读此书不仅仅是知识的汲取,更是一种思维的训练,它教会我如何以一种批判性的眼光去看待艺术品,如何去理解那些历史沉淀下来的信息,如何在一个庞杂的体系中找到属于自己的逻辑判断。

评分说实话,拿到《古书画伪讹考辩(4)》这本书的时候,我并没有抱有多大的期待,毕竟“伪讹考辩”这个题目听起来就有些枯燥,而且“(4)”这个数字也暗示着它并非一个全新的话题,可能只是前作的延续。然而,当我真正沉浸其中,才发现自己的想法有多么浅薄。这本书的魅力,恰恰在于它将那些看似艰涩的学术问题,用一种娓娓道来的方式呈现出来。作者的语言风格非常独特,既有学者的严谨,又不失文人的雅致,读起来一点也不费力。他不会堆砌大量的专业术语,而是会用生动形象的比喻,或者巧妙的类比,将复杂的考证过程变得通俗易懂。我尤其喜欢书中对某些具体案例的剖析,比如某幅画的某个细节,在不同时期、不同鉴赏家的眼中,可能有着截然不同的解读。作者通过细致入微的观察,结合大量的历史文献和艺术史知识,将这些似是而非的观点一一辨析,有时候甚至会推翻一些约定俗成的结论。这需要极大的勇气和深厚的功力。阅读过程中,我常常会一边看一边在脑海中勾勒出那些画作的模样,甚至会拿出手机搜索作者提及的那些作品,与书中的论述进行对照。这种“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的学习体验,是我在其他一些同类书籍中很少获得的。这本书让我意识到,古书画研究并非是冷冰冰的考据,而是充满了人情世故、时代变迁的鲜活历史。作者对艺术史的宏观把握,以及对具体细节的微观洞察,都展现了他作为一位优秀研究者的素养。

评分这本书的学术价值,在我看来,是毋庸置疑的。它并非一本供人消遣的读物,而是需要读者具备一定的古书画基础知识,并且有耐心去理解那些严谨的论证过程。作者在《古书画伪讹考辩(4)》中,延续了其一贯的治学精神,对一些长期存在争议的书画作品,或者被误认为真迹的作品,进行了深入细致的考证。我印象特别深刻的是,书中对某个大家画作中一件长期被认为是真品的,进行了详细的“扒皮”过程。作者从画作的用笔、设色、构图,到纸绢的年代痕迹,再到作者的签名和印章,都进行了逐一的分析,并列举了大量旁证材料,最终得出了该作品很可能是后人仿作的结论。这种颠覆性的观点,如果不是有充分的证据支持,是很难令人信服的。作者在考证过程中,大量引用了清代的鉴藏家、民国的学者以及近现代的艺术史家的著作,并对他们的观点进行辨析和评价。这种学术上的对话和继承,正是推动学术进步的重要方式。我特别佩服作者在处理那些“灰色地带”的作品时,所展现出的审慎和客观。他不会武断地下结论,而是会列出各种可能性,并根据证据的强弱给出自己的判断。这本书的参考价值,对于从事古书画鉴定、艺术史研究的学生和学者来说,是非常高的。它不仅提供了丰富的案例,更重要的是,它展示了一种科学的研究方法和严谨的治学态度。

评分我一直认为,真正的知识,是藏在细节里的。而《古书画伪讹考辩(4)》这本书,就是这样一本挖掘细节、揭示真相的杰作。作者在书中,对大量的古书画作品进行了深入的考辨,并且每一个考辨,都详略得当,层层深入。我印象最深刻的是,作者在考辨一件作品的年代时,不仅会关注其画面风格,还会深入到其所使用的纸张、墨迹的成分,甚至是装裱的方式。这些看似微小的细节,在他眼中却能成为判断作品年代的重要依据。这种“工匠精神”般的精细,让我对古书画研究有了全新的认识。书中对作品的题跋和印章的辨析,更是精彩纷呈。作者会从题跋的字体、落款的时间、印章的形状、印泥的颜色等多个角度进行分析,并且还会结合相关的历史文献,来佐证自己的判断。这种多维度的考证方法,极大地提升了结论的可信度。我尤其欣赏作者在面对一些模糊不清的考证时,所展现出的那种审慎和客观。他不会强行下结论,而是会列出各种可能性,并根据证据的强弱给出自己的倾向性判断。这本书让我明白,古书画的研究,是一个不断接近真相的过程,而在这个过程中,每一个细节都至关重要。

评分我一直认为,真正的学术研究,最终还是要落到具体的作品上。而《古书画伪讹考辩(4)》这本书,正是这种研究理念的绝佳体现。作者并没有停留在理论层面,而是选择了大量具有代表性的古书画作品,进行深入的考辨。我注意到,书中不仅有我们熟悉的大家名作,也有一些相对冷门的作品。作者对这些作品的熟悉程度,以及对其历史背景的掌握,都让我感到惊叹。比如,对于一件被认为出自某位名家之手的山水画,作者会仔细分析其山石的皴法、树木的画法,是否符合该名家一贯的风格。同时,他还会查阅大量的史料,了解该名家在该时期的活动轨迹,是否有条件创作出这样的作品。甚至,他还会关注到作品上的装裱方式、所用的纸绢是否符合当时的工艺水平。这种全方位的考证,让我深刻地理解到,一件书画作品的真伪,并非由单一的因素决定,而是由多方面的证据综合判断的结果。书中对印章的考辨尤其精彩,作者不仅会辨析印文的篆法、钮制,还会深入到印泥的成分、印章的年代特征等方面,这让我意识到,印章在古书画鉴定中的重要性,远超我之前的想象。读这本书,仿佛置身于一个宏大的古书画鉴定现场,作者就是那个经验丰富、洞察秋毫的“首席鉴定师”,带领我们一步步揭示真相。

评分老实说,一开始我对《古书画伪讹考辩(4)》这本书的期望并不高,以为又是一本枯燥乏味的考据之作。然而,当我翻开它,我发现自己错了,而且错得很离谱。这本书的作者,用一种近乎“考古”的精神,去挖掘那些被时光掩埋的书画真相。他不仅仅是罗列事实,更是将那些零散的史料、碎片化的信息,串联成一条清晰的逻辑链。阅读过程中,我仿佛看到了作者是如何花费大量的时间和精力,去搜集那些可能只有少数专业人士才接触到的古籍、档案,并且从中提取出有价值的信息。书中对一些细节的关注,简直可以用“苛刻”来形容。比如,对于一件书法作品,作者会从字形、笔画的粗细、墨色的浓淡,甚至是用纸的质地、墨迹的洇染程度,进行细致的分析。这些看似微不足道的细节,在他眼中却能成为判断真伪的关键线索。我尤其欣赏作者在处理那些“似是而非”的作品时所展现出的客观和审慎。他不会因为某件作品流传有序,或者被众多名家收藏,就轻易断定其为真品,而是会用事实说话,用证据来支撑自己的观点。这种严谨的学术态度,是我在许多其他书籍中都难以见到的。这本书让我明白,古书画研究并非只是“看眼力”,更需要深厚的学养和严谨的逻辑。

评分《古书画伪讹考辩(4)》这本书,对于我来说,是一次深入骨髓的学习体验。我一直对中国古代艺术史抱有浓厚的兴趣,但总觉得自己在鉴赏方面缺乏理论指导,就像一个没有罗盘的航海者。这本书,恰恰填补了我的这一空白。作者在书中,运用了极为严谨的考证方法,对一些重要的古书画作品进行了深入的辨析。我注意到,书中很多案例的考证,都涉及到了大量的史料,包括一些我们不太容易接触到的碑帖、地方志、名人信札等。作者对这些史料的熟悉程度,以及对其运用能力,都让我感到由衷的钦佩。书中对笔墨、纸绢、印章、题跋等各个方面的细致分析,让我意识到,一件书画作品的真伪,绝非仅凭“感觉”就能判断,而是需要多方面的证据来支撑。我尤其欣赏作者在论述过程中,所展现出的那种客观和审慎。他不会轻易否定前人的观点,而是会进行耐心的分析和辨析,并给出自己基于证据的判断。这种“站在巨人肩膀上,再超越巨人”的研究方式,正是学术进步的体现。这本书不仅仅是一本关于古书画鉴定的书,更是一本关于如何进行严谨学术研究的范本。

评分《古书画伪讹考辩(4)》这本书,对于我这样的业余爱好者来说,更像是一本“通关秘籍”。我一直对中国古代书画情有独钟,也常常会去博物馆、画廊欣赏,但很多时候,面对一幅作品,我只能感受到其表面的美,却无法深入了解其背后蕴藏的历史。这本书,就像一位经验丰富的向导,带领我进入了古书画研究的深层世界。作者在书中并没有直接告诉读者“这个是真迹”、“那个是伪作”,而是通过详细的考证过程,教会我们如何去“看”一幅画,如何去“读”一件器物。比如,在辨别印章的真伪时,作者会从印文的风格、刻工的技法、印泥的质地等多个方面进行分析,让我们明白,一枚小小的印章,也隐藏着丰富的历史信息。又比如,在考辨款识时,作者会结合书家的笔法特点、用印习惯,甚至与其同时代人的交往记录,来判断款识的可靠性。这种多角度、立体化的分析方法,让我大开眼界。书中大量的案例分析,涵盖了不同朝代、不同流派的书画作品,使得这本书的内容非常丰富,既有对大家名作的深入探讨,也有对一些鲜为人知作品的重新审视。我尤其欣赏作者在论述过程中,所表现出的那种审慎的态度,他很少使用绝对化的语言,而是用“可能”、“或许”、“根据现有史料推断”等词语,尊重历史的复杂性和研究的局限性。这让我觉得,这位作者是一位真正尊重知识、尊重事实的学者。

评分从一名普通读者的角度来看,《古书画伪讹考辩(4)》这本书,简直是一部“武功秘籍”。我一直很喜欢中国古代的书画,但往往是“雾里看花”,只能看到表面的风雅,却无法触及到其精髓。这本书,就像一位内功深厚的武林高手,手把手地教我如何去破解那些古书画的“迷局”。作者在书中,并非直接给出结论,而是会一步步地展示他的思考过程。比如,在考辨一件作品的作者时,他会先从作品本身的风格特征入手,然后结合作者的生平、活动年代、师友关系等信息,进行多方面的比对。这种“庖丁解牛”般的分析,让我看到了一个完整的研究体系。我印象最深刻的是,书中对某位书法大家的作品真伪辨析,作者不仅引用了大量相关史料,还对比了该大家不同时期的作品风格,甚至对其用印的演变都进行了深入的探讨。这种细致入微的考证,让我不得不佩服作者的学识和功力。这本书给我最大的启发是,在看待古书画时,不能只看表面的“美”,更要关注其背后的“真相”。那些看似微不足道的细节,比如墨色的深浅、纸张的纤维、印章的磨损程度,都可能隐藏着重要的信息。这本书让我对古书画的研究,有了更深层次的认识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![我的第一本手绘日记 [Artist’s Journal Workshop] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11987758/5785dbd4N9ac85200.jpg)

![百年经典绘画教程:画什么,如何画 [What to Draw and How to Draw] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12045705/58af9646N376c9f30.jpg)