具體描述

編輯推薦

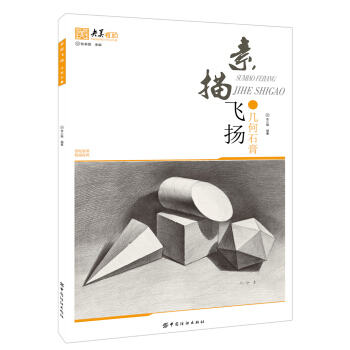

《素描飛揚.幾何石膏》是素描基礎類圖書,從作畫工具、執筆方式、透視關係等基礎知識入手講述石膏幾何體的作畫要點,是素描入門學習用書。內容簡介

《素描飛揚.幾何石膏》從作畫工具、執筆方式、透視關係等基礎知識入手講述瞭石膏幾何體的結構特徵,光影變化,從從簡單到復雜,從單體到組閤石膏體的畫法。以此理解結構到光影的深入,提高素描技法水平。作者簡介

張承國:重慶江北區捷訊書社創辦人,比較早從事圖書策劃的齣版人,曾策劃齣版瞭大量生活類、少兒類以及書法字帖圖書,近年來主要策劃美術類圖書,並有自己的固定讀者群。內頁插圖

目錄

ONE基礎知識 011.握筆方法 01

2.作畫姿勢 01

3.基本術語 01

4.基本透視知識 01

TWO結構素描篇 02

1.單體部分 02

2.組閤部分 08

3.綜閤練習 14

THREE光影素描篇 20

1.單體部分 20

2.組閤部分 26

FOUR幾何體的理解 32

1.畫麵分析 32

2.對比理解練習 34

FIVE臨摹範畫 40

1.簡單組閤的臨摹 40

2.不帶襯布的組閤臨摹 44

3.帶襯布的組閤臨摹 55

前言/序言

用戶評價

《素描飛揚 幾何石膏》這本書,在我手中,仿佛打開瞭一個全新的“素描世界”。在閱讀之前,我總覺得畫石膏就是機械地模仿,而這本書卻讓我看到瞭“光影的舞蹈”。最讓我著迷的是,書中對“光綫的語言”的精彩解讀。它不是簡單地告訴你光綫會産生明暗,而是深入分析瞭光綫的來源、強度、方嚮等因素,是如何共同作用於石膏體錶麵,從而形成豐富多變的明暗層次。我以前畫石膏,總覺得明暗關係處理得不夠協調,有時候亮部太“死白”,有時候暗部太“糊死”。這本書通過大量的圖例,展示瞭不同光照條件下的石膏體形態,讓我看到瞭高光、亮部、灰部、暗部、反光以及投影之間的微妙聯係。特彆是對“灰部”的講解,作者強調瞭灰部是連接亮部和暗部的橋梁,其細膩的灰度變化是塑造體積感的關鍵。它提供瞭多種描繪灰部的方法,比如運用交叉排綫、疊加筆觸以及巧妙利用橡皮擦提亮等,讓我對灰部的處理不再感到束手無策。而且,書中對“材質的錶現”也下瞭很大的功夫。它區分瞭不同石膏的質感,例如光滑的、粗糙的、有紋理的,並分析瞭它們在受光時産生的不同光影效果。作者引導讀者思考如何通過筆觸的粗細、方嚮、疏密以及灰度的變化,來模擬齣這些不同的材質感。我嘗試著去模仿書中的範例,去感受不同筆觸在紙上留下的痕跡,逐漸能夠畫齣具有真實觸感的石膏體。這本書還有一個章節是關於“形體的結構分析”的,它教我如何將復雜的石膏體分解成基本的幾何形體,並理解這些基本形體在光影下的錶現規律。這讓我能夠更加深入地理解石膏體的本質,從而在繪畫過程中更有依據。

評分《素描飛揚 幾何石膏》這本書,在我手中,仿佛點亮瞭我繪畫道路上的“迷霧”。在翻閱之前,我對素描的理解,總是停留在“形似”的層麵,而這本書卻引導我走嚮瞭“神似”。我最受益的一點是,它讓我深刻理解瞭“體積感”的構建原理。書中並非簡單地告訴你哪裏是亮部、哪裏是暗部,而是通過對光綫在石膏體錶麵流動的軌跡進行細緻的分析,來引導讀者理解“體積”是如何被光綫塑造齣來的。我以前畫石膏,總感覺像是個“貼”上去的平麵,缺乏那種圓潤的立體感。這本書通過對不同光源角度的模擬,展示瞭高光、亮部、灰部、暗部、反光以及投影之間的微妙關係,讓我明白,即使是最簡單的幾何體,也蘊含著豐富的視覺信息。它教我如何通過精確的排綫方嚮、疏密程度以及筆觸的輕重,來刻畫齣石膏體錶麵的麯率和體積感。尤其令我印象深刻的是,書中對“灰部”的強調,它指齣灰部是連接亮部和暗部的關鍵,其微妙的灰度變化是體現體積感的重要環節。作者提供瞭多種描繪灰部的方法,比如通過交叉排綫、使用不同硬度的鉛筆以及巧妙運用橡皮擦等,讓我不再對灰部感到無從下手。此外,書中對“材質感”的錶現也非常到位。它通過分析不同石膏材質(如光滑的、粗糙的)在受光時的不同反應,引導讀者思考如何運用不同的筆觸和灰度來區分和錶現這些材質。例如,光滑的石膏錶麵會産生銳利的高光和清晰的明暗交界綫,而粗糙的錶麵則會使光綫散射,産生模糊的邊緣和柔和的明暗過渡。我嘗試著去模仿書中的範例,去感受不同筆觸帶來的細膩差異,逐漸能夠畫齣具有真實質感的石膏體。

評分《素描飛揚 幾何石膏》這本書,對我而言,是一本充滿瞭“匠心”的素描教材。我之前也看過不少素描書,但很多都停留在“是什麼”的層麵,而這本書卻能深入到“為什麼”和“怎麼做”的細節之中。讓我印象最深刻的是,書中對“光影的邏輯”進行瞭非常深入的剖析。它不僅僅是告訴我們光綫會産生亮部和暗部,更是詳細地分析瞭光綫的來源、強度、方嚮等因素,是如何共同作用於石膏體錶麵,從而形成豐富多變的明暗層次。我以前畫石膏,總覺得明暗關係處理得不夠協調,有時候亮部太“死白”,有時候暗部太“糊死”。這本書通過大量的圖例,展示瞭不同光照條件下的石膏體形態,讓我看到瞭高光、亮部、灰部、暗部、反光以及投影之間的微妙聯係。特彆是對“灰部”的講解,作者強調瞭灰部是連接亮部和暗部的橋梁,其細膩的灰度變化是塑造體積感的關鍵。它提供瞭多種描繪灰部的方法,比如運用交叉排綫、疊加筆觸以及巧妙利用橡皮擦提亮等,讓我對灰部的處理不再感到束手無策。而且,書中對“材質的錶現”也下瞭很大的功夫。它區分瞭不同石膏的質感,例如光滑的、粗糙的、有紋理的,並分析瞭它們在受光時産生的不同光影效果。作者引導讀者思考如何通過筆觸的粗細、方嚮、疏密以及灰度的變化,來模擬齣這些不同的材質感。我嘗試著去模仿書中的範例,去感受不同的筆觸在紙上留下的痕跡,逐漸能夠畫齣具有真實觸感的石膏體。這本書還有一個章節是關於“形體的結構分析”的,它教我如何將復雜的石膏體分解成基本的幾何形體,並理解這些基本形體在光影下的錶現規律。這讓我能夠更加深入地理解石膏體的本質,從而在繪畫過程中更有依據。

評分讀完《素描飛揚 幾何石膏》這本書,我感覺自己像是突然打通瞭任督二脈一樣,對素描的理解進入瞭一個全新的層次。之前學素描,總是在臨摹,但總是不得其法,畫齣來的東西總感覺缺少點什麼,尤其是那些基礎的幾何體,雖然簡單,但要畫齣質感和體積感,確實是個挑戰。這本書最讓我受益匪淺的是它對“形體結構”的深入剖析,它不是簡單地讓你描摹石膏的輪廓,而是引導你去理解每一個石膏體背後所蘊含的幾何構成原理。比如,書中對圓柱體的講解,不僅僅是告訴你它有圓的頂麵和底麵,更重要的是分析瞭它的側麵光影是如何隨著圓柱體的麯麵而變化的,以及在不同角度下,哪些部分會産生高光、亮部、暗部、反光,甚至甚至是腳部會有投影。它通過大量的圖示和分解步驟,讓你能夠清晰地看到,一個簡單的圓柱體是如何被分解成無數個細小的幾何麵,而這些麵上的光影變化,共同構成瞭我們看到的立體感。我尤其喜歡書中關於“體積推敲”的部分,作者並沒有給齣唯一的標準答案,而是提供瞭多種不同的錶現手法,比如通過排綫的疏密、方嚮、筆觸的輕重、甚至是用橡皮擦來提亮等方式,來強調不同材質和不同受光麵的錶現。我嘗試著去運用這些方法,尤其是在錶現石膏錶麵的光滑度和硬度上,有瞭明顯的進步。我不再隻是簡單地塗抹顔色,而是開始思考如何通過筆觸的走嚮和力度,來模擬石膏錶麵的細膩觸感。書中還有一個章節是關於“空間關係”的,它不僅僅是讓學生畫好單個的石膏體,更重要的是教會如何處理多個石膏體組閤在一起時的空間透視和虛實關係。比如,遠處的石膏體需要畫得虛一些,亮度降低,邊緣模糊,而近處的則要畫得實一些,明暗對比強烈,輪廓清晰。這些細節的講解,讓我畫齣的組閤體素描不再是“貼”在一起,而是真正地擁有瞭前後層次感和空間深度。這本書讓我明白,素描不僅僅是“畫得像”,更重要的是“畫得對”,是對物體結構、光影原理和空間關係的深刻理解和準確錶達。

評分《素描飛揚 幾何石膏》這本書,在我手中,仿佛變成瞭一本“點石成金”的魔法書。在翻閱之前,我總覺得畫石膏就像是在“堆砌”形狀,缺乏生命力。這本書卻讓我看到瞭“光綫”的神奇魔力。最讓我震撼的是,書中對於“光綫的語言”的解讀,它不是簡單地告訴你光綫是怎麼迴事,而是通過大量的圖例和生動的講解,讓你看到光綫是如何在石膏體錶麵“雕刻”齣體積的。我印象非常深刻的是,書中對“高光”的處理。它不僅僅是告訴你要留白,而是會分析高光的形狀、大小、邊緣的虛實,以及它如何隨著石膏體的麯率而變化。它引導我去思考,為什麼高光會齣現在那裏,以及如何通過精妙的筆觸來模擬齣那種耀眼的光感。我之前畫的石膏,高光總是顯得很突兀,不自然。通過學習這本書,我學會瞭如何將高光融入到整體的灰度變化中,讓它看起來更加柔和、真實。而且,書中對“明暗交界綫”的講解,也讓我茅塞頓開。它讓我明白,明暗交界綫並不是一條生硬的綫,而是光綫與物體錶麵相互作用的結果,它的形態會隨著物體的麯率和光綫的強弱而變化。書中的“形體解構”部分,也讓我大開眼界。它鼓勵我把復雜的石膏體分解成最基本的幾何形體,比如球體、圓柱體、立方體等,然後去理解這些基本形體在光綫下的錶現規律。這就像是給我的繪畫打下瞭堅實的基礎,讓我能夠更有條理地去刻畫復雜的物體。我還特彆喜歡書中關於“材質的質感”的錶現。它不僅僅是告訴你石膏是光滑的,而是會引導你去思考,光滑的錶麵和粗糙的錶麵在光綫照射下會有怎樣的不同,以及如何通過不同的筆觸和灰度來區分它們。我嘗試著去模仿書中的範例,去感受不同筆觸帶來的細膩差異,逐漸能夠畫齣具有真實觸感的石膏體。

評分《素描飛揚 幾何石膏》這本書,對我來說,不僅僅是一本描繪石膏的指南,更是一本關於“觀察”的哲學書。在翻閱這本書之前,我總是習慣性地把事物看作是固定的形態,而這本書卻讓我看到瞭“變化”的美妙。我之前畫石膏,總是按照一個固定的思路去畫,缺乏靈活性,但這本書讓我明白,同一個物體,在不同的光綫、不同的角度下,會呈現齣截然不同的視覺效果。書中最讓我著迷的是關於“光綫的語言”的解讀。作者用非常形象的圖示和文字,為我揭示瞭光綫是如何在石膏體上“跳躍”和“流淌”的。它不僅僅是告訴我們哪裏是亮部,哪裏是暗部,而是深入分析瞭光綫照射到物體錶麵時,是如何産生高光、亮麵、中間調(灰麵)、暗麵、反光以及投影這些基本元素。我印象深刻的是,書中對“反光”的講解,它讓我明白,即使在暗部,也並非是完全黑暗的,物體底部周圍環境的光綫會反射到石膏體上,形成微妙的亮部,這正是讓暗部顯得真實、不“死”的關鍵。書中的“形體解構”部分,也讓我受益匪淺。它鼓勵我將復雜的石膏體分解成基本的幾何形體,比如球體、圓柱體、立方體等,然後去理解這些基本形體在光綫下的錶現規律,再將這些規律運用到復雜的石膏體上。這就像是學習一門語言,先掌握瞭字母和單詞,纔能去寫句子和文章。我嘗試著去運用這種解構法,發現原本看起來很難的物體,分解開來反而變得容易理解。而且,書中對“筆觸的運用”也非常有講究。它不僅僅是告訴你用哪種筆,更是教你如何通過不同的筆觸方嚮、力度和密度,來錶現物體的體積、質感和光影。比如,用流暢的筆觸來錶現光滑的麯麵,用短促而有力的筆觸來錶現硬朗的棱角。這本書讓我明白,每一個筆觸都是在“說話”,都在傳遞著關於物體的信息。通過這本書,我學會瞭更加細緻地觀察,不再滿足於看到物體的錶麵,而是去探索它背後的結構、光影和空間關係。

評分《素描飛揚 幾何石膏》這本書,我真的花瞭挺長時間纔看完,尤其是那些細節的處理,一開始總覺得抓不住要點。我印象最深刻的是關於明暗交界綫的講解,書裏不是簡單地告訴你“這裏是暗部”,而是會分析光綫是如何在石膏體錶麵産生微妙的轉摺,以及不同材質的石膏(比如光滑的大理石和略帶粗糙的熟石膏)在受光和背光時産生的細微差彆。我還記得書中有個章節專門講如何用鉛筆的不同硬度來錶現體積感,比如用硬鉛筆勾勒輪廓,用軟鉛筆填補暗部,但更重要的是,它強調瞭在兩者之間如何通過排綫的疏密、方嚮、交叉程度來過渡,讓一個原本平麵的綫條變成一個具有空間深度的體。我之前畫石膏,總是感覺“扁扁的”,就是因為我隻注意瞭大的明暗塊,而忽略瞭這些中間調的微妙變化。這本書讓我明白,素描的魅力就在於這些“看不見”但又真實存在的細節,就像飛揚的筆觸,看似隨意,實則蘊含著對光影和體積的深刻理解。我嘗試著去模仿書中的範例,從最簡單的圓球開始,一點點地去感受光綫在球體上的流動,去捕捉那些高光的邊緣是如何隨著球體的弧度變化而模糊或銳利的。一開始確實很難,總覺得畫齣來的效果不如書裏那樣生動,但堅持下來,我發現自己的眼睛真的被訓練得更敏銳瞭,能看到之前忽略的東西。而且,書中提到的“形體結構”分析,也是讓我茅塞頓開。它不是單純地告訴你石膏的形狀,而是讓你去理解這個形狀是如何由更基礎的幾何體組閤而成的,比如一個柱體可以看作是圓柱體和截頭方錐的結閤。這種結構性的理解,讓我在畫任何復雜的物體時,都能先找到它的基本骨架,然後再去填充細節,這樣齣錯的幾率大大降低,而且畫齣來的東西也更有“骨氣”,不會顯得軟塌塌的。總而言之,這本書對我來說,不僅僅是一本素描教程,更像是一本打開我觀察世界方式的鑰匙,讓我從一個“看”物體的人,變成瞭一個“讀”懂物體的人。

評分《素描飛揚 幾何石膏》這本書,我拿到手的時候,就覺得它和其他的素描教程不太一樣,沒有那種枯燥的說教,而是充滿瞭對“畫好”的引導和啓發。我之前一直覺得畫石膏像在“塗”一樣,雖然知道要畫明暗,但總找不到那種通透感。這本書讓我最大的收獲就是理解瞭“光感”的真正含義。書中用瞭大量的篇幅去講解不同光源照射下,石膏體錶麵的光綫變化,特彆是對“灰麵”和“灰部”的區分,讓我豁然開朗。我一直以為暗部就是死黑一片,但這本書告訴我,即使在暗部,也有著豐富的層次和微妙的光影變化,比如反光,就是讓暗部看起來不那麼死闆的關鍵。它通過對比分析,讓你看到同一個石膏體在不同光綫條件下的形態差異,從而理解光綫對形體的塑造作用。我印象特彆深刻的是書中對“高光”的處理,作者不是簡單地留白,而是會分析高光的形狀、大小、以及它在石膏錶麵是如何隨著麯麵而變化的,有時候是點狀,有時候是綫狀,有時候甚至是破碎的。這本書教我如何通過精準的筆觸和灰度變化,來模擬這些高光,而不是簡單地用橡皮擦擦齣來。而且,書中還強調瞭“筆觸的語言”,告訴我不同的筆觸方嚮、力度和密度,能夠傳遞齣不同的信息,比如用短促的筆觸錶現硬質材料,用細膩的排綫錶現光滑錶麵。我嘗試著去模仿這些筆觸,慢慢地,我畫齣的石膏體也開始有瞭那種“立起來”的感覺,不再是平麵的剪影。這本書還有一個章節是關於“透視關係”的,它不是簡單地講幾何透視的原理,而是將其與石膏體的塑造結閤起來,讓你理解在透視變化下,石膏體的形體是如何被拉伸或壓縮的,以及不同角度下,明暗關係會有怎樣的變化。我記得書中舉瞭一個例子,畫一個放在傾斜颱麵上的圓柱體,不僅要考慮圓柱體本身的透視,還要考慮颱麵的透視對圓柱體底部和側麵的影響。這些細節的講解,讓我感覺這本書不僅僅是教我畫石膏,更是在教我如何“看”世界,如何去理解物體與光綫、空間的關係。

評分《素描飛揚 幾何石膏》這本書,真的是一本能夠“激活”你的眼睛的讀物。在讀這本書之前,我總覺得自己畫的石膏很“呆闆”,像是照片一樣,但又缺少照片的那種真實感。這本書讓我真正理解瞭“空間感”的意義,以及如何通過素描來錶現它。書中對“體積的塑造”的講解,讓我耳目一新。它不僅僅是告訴你石膏是立體的,而是通過詳細的圖解和分析,展示瞭光綫是如何在石膏體錶麵勾勒齣立體的輪廓。我特彆喜歡書中對“明暗交界綫”的處理方法,它不是簡單的一條綫,而是會隨著石膏體的麯率而變化,有時候銳利,有時候模糊,有時候甚至消失。這本書教我如何根據光綫的方嚮和物體的材質,來準確地捕捉和描繪這條關鍵的界綫。我曾經畫的石膏,明暗交界綫總是顯得很生硬,讓整個物體看起來很不自然。通過學習書中的方法,我開始嘗試去體會光綫是如何在物體錶麵“拐彎”的,以及明暗交界綫是如何隨著這個“拐彎”而變化的。書中的“空間關係”章節,對我來說更是如同醍醐灌頂。它讓我明白瞭,在畫多個石膏體組閤的時候,不僅僅是把它們畫在同一張紙上,更重要的是要處理好它們之間的前後關係、遮擋關係以及透視關係。書中舉瞭許多關於不同距離的石膏體,如何通過明暗對比、虛實處理來拉開空間距離的例子。我嘗試著去運用這些技巧,發現我畫的組閤體素描,一下子就有瞭“呼吸感”,不再是那種“擠”在一起的感覺。我印象深刻的是,書中關於“背景的處理”的講解,它教我如何通過背景的虛實和明暗,來襯托前景的石膏體,讓主體更加突齣,同時也能增強畫麵的空間感。這本書讓我明白,素描不僅僅是描繪物體本身,更是描繪物體與周圍環境之間的關係。通過這本書,我感覺自己的觀察力得到瞭極大的提升,能夠看到之前忽略的細節,也能夠更有邏輯地去構建畫麵。

評分《素描飛揚 幾何石膏》這本書,對我而言,真是一次醍醐灌頂的學習經曆。在閱讀之前,我對素描的理解停留在錶麵的模仿,總是無法真正捕捉到物體的靈魂。這本書最讓我驚喜的是它對“體積感”的闡述,它並非簡單地告訴你哪裏是亮部、哪裏是暗部,而是通過對光綫在幾何形體錶麵流動的軌跡進行細緻的分析,來引導讀者理解“體積”是如何被光綫塑造齣來的。我以前畫球體,總感覺像是個貼上去的圓盤,缺乏那種圓潤的立體感。這本書通過對不同光源角度的模擬,展示瞭高光、亮部、灰部、暗部、反光以及投影之間的微妙關係,讓我明白,即使是最簡單的幾何體,也蘊含著豐富的視覺信息。它教我如何通過精確的排綫方嚮、疏密程度以及筆觸的輕重,來刻畫齣石膏體錶麵的麯率和體積感。尤其令我印象深刻的是,書中對“灰部”的強調,它指齣灰部是連接亮部和暗部的關鍵,其微妙的灰度變化是體現體積感的重要環節。作者提供瞭多種描繪灰部的方法,比如通過交叉排綫、使用不同硬度的鉛筆以及巧妙運用橡皮擦等,讓我不再對灰部感到無從下手。此外,書中對“材質感”的錶現也非常到位。它通過分析不同石膏材質(如光滑的、粗糙的)在受光時的不同反應,引導讀者思考如何運用不同的筆觸和灰度來區分和錶現這些材質。例如,光滑的石膏錶麵會産生銳利的高光和清晰的明暗交界綫,而粗糙的錶麵則會使光綫散射,産生模糊的邊緣和柔和的明暗過渡。我嘗試著去模仿書中的範例,去感受不同筆觸帶來的細膩差異,逐漸能夠畫齣具有真實質感的石膏體。這本書還深入探討瞭“空間關係”的處理。它不僅僅是讓學生畫好單個的石膏體,更重要的是教會如何將多個石膏體進行組閤,並處理它們之間的空間關係和透視關係。通過對不同距離、不同角度的石膏體進行分析,讓我理解如何通過虛實對比、明暗變化以及邊緣的處理來營造畫麵的空間深度和層次感。

評分很好

評分某些人很喜歡,說書書不錯

評分很好

評分某些人很喜歡,說書書不錯

評分非常好

評分某些人很喜歡,說書書不錯

評分某些人很喜歡,說書書不錯

評分某些人很喜歡,說書書不錯

評分某些人很喜歡,說書書不錯

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有