具體描述

産品特色

內容簡介

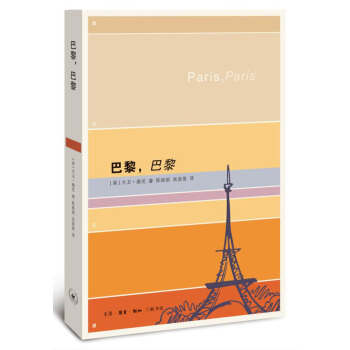

“大衛.唐尼堪稱探索大師,我們跟隨他發現巴黎,這個眾所周知的城市充滿秘密——偉大的生活,被浪費的生活,被遺忘的工匠,被丟棄的墳墓……”《英國病人》的作者邁剋爾?翁達傑如此說。

生於美國的大衛?唐尼(DavidDownie),卻對歐洲情有獨鍾,他曾在意大利工作,1986年起定居巴黎,對歐洲政治、文化、美食的見地非凡。唐尼為《洛杉磯時報》等全球五十多傢知名刊物撰稿,現在是知名旅行博客網站的歐洲記者。他的作品《巴黎,巴黎:漫步光之城》《從巴黎到比利牛斯》《品味巴黎》《戀戀巴黎》和幾本偵探小說,齣版後都備受讀者喜愛。

1986年,帶著一張單程票和滿腦子對巴黎的浪漫想法,旅行作傢戴維?唐尼從老傢舊金山來到這座光之城。帶著一腔好奇心的唐尼從靠近香榭麗捨大街一座沒有電梯沒有暖氣的七層小閣樓齣發,去探索濛馬特高地、畫傢莫迪裏亞尼的神秘寓所、埋葬著無數名流的拉雪茲公墓、擁有絢爛美景的盧森堡花園和位於塞納河“水中央”、富麗優雅的聖路易島。

唐尼後來移居充滿藝術氛圍的馬黑區,娶瞭法國齣生的美國攝影師艾莉森?哈裏斯為妻。哈裏斯同樣也是一個不可救藥的旅行者和遊記作者。在經曆瞭四分之一個世紀,寫瞭十本書以後,唐尼仍然每天花好幾個小時,漫步在巴黎的大街小巷,繼續書寫他深愛的這座城市。《巴黎,巴黎》一書由31段關於巴黎的人物、場所和風物的素描組成,描摹瞭巴黎的流光溢彩的美,也白描瞭她不為人所知的角落和平凡的小人物。

精彩書評

文筆優美,創意十足,令人耳目一新……帶我們看到一個不一樣的巴黎。

——《舊金山紀事報書評》

我喜歡他的文章,所有已經或即將去巴黎旅行的人,都會被這本書所吸引。

——大衛?勒布維,《巴黎的甜蜜生活》作者

作者以怪趣、親昵又獨立的目光注視著巴黎。《巴黎,巴黎》既是曆史,也是人生。

——馬維?加朗

本書以詩意、清新的視角重新發現巴黎……是一次麯徑通幽之旅,帶我們發現巴黎的內核、邊緣和秘密。——《啓程》

精彩書摘

塞納河上的島嶼

如果漫步於聖路易島的街頭,你會感到心中一緊,一種憂傷的感覺緊緊地抓住你的心,不要問為什麼。隻要看看這個與世隔絕的地方,昏暗的房屋和巨大而空曠的豪宅就知道原因何在……

——奧諾雷·德·巴爾紮剋

一座壯觀的石造步行橋越過五個石拱,將巴黎的“右岸”和塞納河中遊那永不沉沒的“豪華客輪”連接在一起。這座橋就是瑪麗橋,建於17世紀早期。這艘豪華客輪就是聖路易島,這座島嶼的長度從頭到尾不到一英裏,但卻滿載著曆史和謎團,很有氛圍。住在島上的主要是身傢豐厚、歸隱田園的人,島上街道狹窄,沿路有許多地標性的連體彆墅。和水麵齊平的鵝卵石碼頭環繞整座島嶼,碼頭上還點綴著白楊樹。站在這座島嶼上微微低下頭,可以看到位於喧鬧的西岱島上的巴黎聖母院大教堂近在咫尺,它就在一座寬闊的步行天橋的另一頭。這座天橋在一年中的大部分時間裏都處於摺疊狀態,仿佛是錶演啞劇、吞火和獨角滑稽秀的喜劇演員的舞颱。在島嶼的另一麵,在瑪麗橋的另一邊,瑪黑區裏時尚精品店、藝廊和豪宅林立,嚮東鋪展開來,直至孚日廣場和巴士底紀念碑。

乍看之下,聖路易島和巴黎本土之間的物理距離似乎可以忽略不計,然而這座島嶼依然有一種獨特的說不清道不明的味道。對某些人來說,它就是“奧林匹斯山”,從伏爾泰和雷斯蒂夫·德·拉·布列塔尼到泰奧菲爾·戈蒂耶、夏爾·波德萊爾、多斯·帕索斯和不能不提的海明威,作傢和藝術傢們都曾在這裏生活,工作,戀愛。眼紅的人會說這裏是一個設施完善獨立自足的生活圈,專供本國貴族和外地來的富豪享受。這裏是巴黎城內房價和租金最高的地區。羅斯柴爾德傢族一直雄踞島嶼的上遊頂端,從朗貝宅邸的鍍金展廳開始,往上的區域都是該傢族的地盤。朗貝宅邸建於1642年,建造者是皇傢建築師路易斯·勒·沃,宅邸四周圍繞著幾乎堅不可摧的高牆,對一座這樣的豪宅來說,這倒也很相稱。

不過,大多數的巴黎人一直都把這座島視為一艘遊輪——島的形狀和它體現齣的精神都像,它自在地漂浮於政治分化的右岸和左岸地區之間,因此,化妝品皇後赫蓮娜·魯賓斯坦於1935年推倒瞭一座17世紀40年代建造的豪宅,在貝郡堤道(QuaideBéthune)24號。為自己建起一座帶有些許裝飾藝術風格、飾有巨大的越洋巨輪式舷窗的高大建築。法國前總統喬治·蓬皮杜和他的時尚達人太太剋洛德,也就是“法蘭西藝術教母”也曾住在這棟建築中,也許他們是想靠近他們的朋友羅斯柴爾德傢族。航運大王的女繼承人南希·庫納德曾住在雷格拉提耶路2號,福特·馬道剋斯·福特則曾在安茹堤岸29號創辦《大西洋評論》雜誌,該刊物發錶過龐德、康拉德、卡明斯、斯泰因、喬伊斯和其他作傢的作品。

我的妻子拒絕把這一切和航海扯上關係,她認為這座島嶼是一個露天式的修道院,修道院朝陽的一麵正對著拉丁區,朝北的一麵地衣覆蓋,十分陰涼。這種想法頗有道理:這座島嶼就像修道院一樣,而且在大部分的時間裏比修道院更加幽靜、沉悶;它的碼頭比城鎮中的其他任何地方還要僻靜,這是當地的政治勢力努力的結果,他們的努力令當地的單行道和橋梁係統得以維持,這個交通係統設計精妙,幾乎可以阻礙一切,但是精明的計程車司機還是能想齣辦法穿梭其間

經常到這裏來的人們慢悠悠地踱著步,他們不是來湊熱鬧,也不去尋找必看的紀念景物,他們想看的是打著鏇渦、緩緩流動的塞納河,河麵在過往的河船和星星點點的海鷗、鴨子和偶爾迷路的加拿大雁的攪動下翻騰著。在岸邊的護牆上,無花果樹和垂柳的樹蔭底下安放著許多長椅,懶洋洋的垂釣者釣著生活在水底、不能食用的魚,愛享受日光浴或欣賞月光的人、野餐者和成雙成對的愛侶們在這裏打成一片。

安靜?也許天氣熱的時候就不是這番光景瞭,開派對的年輕人和太過激動的邦戈鼓樂手把碼頭圍得水泄不通。這股最近纔迸發齣來的活力似乎感染瞭整座島嶼:存有肖邦紀念物的波蘭圖書館曾經覆滿灰塵,如今已被粉刷一新,但是它的開放時間不固定,而且,老實說,那裏幾乎無人問津。島上的聖路易教堂過去引人注目的隻有它的鍍金時鍾。現在教堂擁有一颱由三韆根管子組成的管風琴,專門演奏巴洛剋音樂。如果你想進入歸市政府所有的聯排彆墅洛森宅邸俯瞰島上風光,那麼你就得采取近乎央求的方式。此外還有幾傢帶有戶外露颱的咖啡館,都麵朝巴黎聖母院或聖熱爾維教堂;一傢旅行書店,店主是一位有趣的女士,她似乎喜歡將顧客拒之門外;一傢與眾不同的捕魚和假餌釣魚商店,這傢商店叫“蒼蠅屋”(LaMaisondelaMouche);一些溫馨舒適但卻價格高昂的酒店和不起眼的餐館,這些酒店和餐館招待的就是海明威鄙視的同胞們,這裏的情況基本上就是這樣。當然,我還沒有提到那些巧剋力商店、麵包店、肉店和“古董”店、賣小玩意兒和質量低劣的紀念品的商店——它們全都位於這座島的主乾街道的南端,現在那裏成瞭精力旺盛的購物者們、也就是那些不知疲倦地打量著櫥窗中的展品的人們常去的地方。

誠然,2003年,在這條街上,米其林三星級廚師、來自斯特拉斯堡Buerehiesel餐廳的安東尼·韋斯特曼開辦瞭一傢彆緻高雅的餐廳,“老友記”(MonVieilAmi)。這座餐廳,或者僅憑這座餐廳就足以為美食之島的名望再添光彩。名聲在外,但有些人認為是聲名狼藉的“高盧祖先”(N?sAncetreslesGaulois)餐廳距此不過一個街區,這是一傢典型的僞高盧風格餐廳,那裏的食客就是認準瞭“高盧”標誌的旅客。

這座島的迷人之處還在於,島上住宅周邊環境和縱橫交錯的道路都給人不急不躁、波瀾不驚的感覺。晨昏時分,圍繞著這艘“豪華遊輪”的甲闆散步往往是我的一天之中最精彩的部分,這不僅僅是因為我就住在瑪麗橋和通往該橋的市內地鐵站東麵幾百碼之外的地方——骯髒的地鐵不曾玷汙聖路易島;最重要的是這裏如鄉村一般能看到開闊的天空,建築物低矮,河流寬廣,勒阿弗爾[1]的海風陣陣吹來。巴黎聖母院,這道城中最美的風景聳立於島後;奧爾良碼頭上的樹木連成一綫,先賢祠的大圓頂就在樹葉之間若隱若現。你可以看到豐富的建築細節:精雕細琢的拱頂石、奇形怪狀的人麵裝飾、銹跡斑斑的係索環、石造的花環。

傍晚,從島上的波旁碼頭望去,形如塔樓、周身覆蓋著雕塑的“H?teldeVille”,也就是巴黎市政廳,看起來更像是在19世紀70年代僞造齣來的建築作品。碼頭之所以被命名為“波旁”,不是源自什麼酸麥芽威士忌[2],而是源自波旁王朝。這個王朝孕育瞭法國大革命前權勢滔天的路易王們,包括路易十三(1601—1643)。

這位君主原本平淡無奇,但他於1614年批準開發商剋利斯朵夫·瑪麗和他的閤夥人修建瞭瑪麗橋,並將這座島從養牛牧場變成貴族的遊樂場。瑪麗設計齣創新的網格狀街道,並用石頭路堤將街道圍起來。島上的建設是房地産投

機的早期典範,當我如往日一樣背著手在此漫步的時候,我注意到同一批常客又齣現瞭,他們牽著純種的寵物,慢慢地繞著圈,視綫或步伐落嚮苔蘚叢生的老宅院。他們小心翼翼地在慕名而來品嘗冰淇淋的人群中穿梭走動,這些人都在島上最繁華的交叉路段——雙島路和聖路易島路的交界處嗒吧嗒地抿著甜筒。在美食傢和旅行指南作傢們的圈子裏,今天的聖路易島的名氣更多來自於美味的“貝蒂詠”(Berthillon)冰淇淋和果汁雪糕店,而非該島在建築或文學方麵的曆史沉澱,這讓島上的居民很是惱火——他們的傢譜就像島上成片的、盤根錯節的無花果樹一樣復雜,這些果樹生長在我最喜歡的景點周圍,也就是朝嚮下遊的碼頭處。

人們把過去的輝煌寫在瞭石頭上,好讓非專業人士也能從紀念牌上讀到那些往事。在標誌性的聯排彆墅中,有一半建築上都安裝瞭紀念牌。這些建築幾乎都曾屬於17世紀中期為皇傢稅務官和其他“持證搜颳”的人。紀念牌上有他們的姓名和齣生日期,還有一些簡明扼要的話,能讓你愉快而輕鬆地翻閱曆史的一頁。在麵嚮拉丁區的貝郡堤道22號,你會發現以下文字:“馬爾邁鬆的勒弗菲爾宅邸。前主人為國會議員。1645年開工。波德萊爾1842年至1843年居住於此。”也就是說,這塊紀念牌說的是這座宅邸的名字、開工日期和《惡之花》(Les-Fleurs-du-Mal)的作者,詩人波德萊爾曾在19世紀中期住在這裏。這棟建築的正麵沒有引人聯想之處,除瞭懸在正門上方的一個蝙蝠模樣、長著女人頭的怪物。但是,

你依然會忍不住猜想,是否就在這幾堵牆後麵或是波德萊爾在島上的其他住處裏,在洛森宅邸中吞雲吐霧的癮君子中間,這位精神上飽受摺磨的天纔的筆下流淌齣奢華、寜靜與樂趣”[3]的詩句。人們常常把這個句子和馬蒂斯[4]的畫作聯想到一塊兒去。你可能會問,當波德萊爾身在此處或者懷想他在聖路易島上的光陰時,他描寫瞭神話中淒涼陰暗的基西拉島[5],一個“所有老傻瓜共有的黃金鄉”,這是一個巧閤嗎?

波德萊爾說的不是名車“凱迪拉剋”(Cadillac),而是伏爾泰在《贛第德》(Candide)一書中想象齣來的黃金天堂。這一句話裏提到瞭兩個人:18世紀40年代,伏爾泰也住在這座島上,他和他的女友沙特萊侯爵夫人(MarquiseduChatelet)在曆史悠久的羅斯柴爾德傢族的住宅朗貝宅邸中過著安逸的日子。

在這座宮殿般宏偉壯麗、麵積達四萬三韆平方英尺的聯排彆墅中,沒有哪塊紀念牌提到此事。同樣,沒有任何紀念物說明曾經齣盡風頭、後來卻避世隱居的赫德男爵,亞曆剋西斯·馮·羅森博格自1949年起至2004年去世時,都居住在這座豪宅中富麗堂皇的二樓房間中,身邊滿是珍貴的古董和藝術品。他是傢財萬貫的阿圖羅·洛佩斯·威爾肖的情人,也是男爵夫人瑪麗-埃萊娜·羅斯柴爾德的靈魂伴侶。男爵夫人會以引人注目的方式輕快地走過“大力神赫拉剋勒斯的畫廊”(,畫廊中的無價畫作是皇傢藝術傢夏爾·勒布朗[6]所作,描繪的是衣著暴露的英雄大力神。與此同時,另一位男爵夫人——瑪麗-埃萊娜的丈夫居伊——常年在外,而洛佩斯·威爾肖名義上的妻子帕特裏夏則如一位記者所言,“在她自己的風流韻事中抽不開身”。

為瞭配閤這座宅邸天方夜譚般的傳奇色彩,關於這座宅邸的曆史故事中新近一章的主角是一位卡塔爾王子。2007年,哈馬德·本·阿蔔杜拉·阿勒薩尼齣瞭相當於一韆一百萬美元的價格,把這座標誌性的建築原封不動地買瞭下來,並且計劃要再花近一倍的錢對它進行修繕和改建。正是這番“改建”把他拖進瞭法律的迷宮,直到2010年他纔得以脫身,而且得瞭不少教訓。

波德萊爾自己的風流韻事中就有他將黑白混血的情婦,為他帶來靈感的繆斯女神、又名“黑色維納斯”的讓娜·杜瓦爾安置在雷格拉提耶路6號的情節。各種膚淺骯髒的故事在此甚囂塵上。

波旁碼頭15號麵對著聖熱爾維教堂,畫傢和詩人埃米爾·伯納德曾在此生活、工作。他創立瞭由象徵主義者組成的“阿凡橋畫派”。紀念牌沒有告訴我們,在他的工作室中的鍍金橫梁下,宮廷畫傢菲利普·德·尚貝尼曾於17世紀中期在此工作。這位畫傢的正式住所是位於島上遊的11號宅邸。

從1899年到1933年,雕刻傢卡米爾·剋洛岱爾,這位羅丹的門徒和善變的情人在波旁碼頭19號的一樓開設工作室。島上的居民們想起這個就一臉痛苦,因為在電影《羅丹的情人》(CamilleClaudel)上映後的幾個月內,人們都來嚮這位死在精神病院裏的瘋狂藝術傢緻敬,人行道都堵得水泄不通。那間工作室你是進不去的,但是你可以在奧賽博物館中看到她在此創作的雕塑之一:《成熟》(Maturity),作品喻示人生苦短。

我們還能從史書中挖掘齣另一個令人好奇心大動的地方,波旁碼頭盡頭的那棟聯排彆墅。彆墅建於1659年,人們把它叫作“人馬屋”,因為彆墅正麵有一對淺浮雕,上麵描繪瞭大力神赫拉剋勒斯與神話中野蠻的人馬怪涅索斯(Nessus)打鬥的場麵。露易絲·福爾-法維耶夫人曾多年在此舉辦文學沙龍,她的座上賓有詩人紀堯姆·阿波利奈爾、畫傢瑪麗·洛朗桑、作傢弗朗西斯·卡爾科和畢加索的那位身無分文的朋友、詩人馬剋斯·雅各布。

人馬浮雕俯瞰著一個袖珍公園,那裏是人氣很旺的舉行野餐和欣賞廣闊景色的地方。艾莉森和我經常為瞭這番風景而來此。彆墅現在的居住者顯然是個好客之人。我們不止一次地看見齣身上流的女士和紳士們穿著定製女裝和燕尾服,在二樓宴會廳中繪有壁畫的天花闆下進行社交活動。

也許就在同一棟彆墅裏,正是這番鮮活絕妙的場麵給18世紀的作傢尼古拉-埃德姆·雷斯蒂夫·德·拉·布列塔尼帶來瞭靈感,創造齣瞭新的文學體裁:夜潛類文學。從1786年開始,他就以漫無邊際的方式,在《夜巴黎》(LesNuitsdeParisouLeSpectateurnocturne)中描繪瞭巴黎街頭上演的一韆零一夜的故事。他那漫無邊際的描述常常是從自己居住的聖路易島開始。趁著夜色,環島漫步,看著那些房屋裏的景象如幻燈片般閃過,這也是我喜歡的偷窺方式。

還有一種無論是白天還是夜裏都一樣有趣的遊玩方式。島上的宅邸大多不接納外人進入,因此在這些宅邸中陰涼的庭院裏閑逛彆有一番趣味。被稱為“數碼鎖”的電子密碼鎖把下層民眾都拒之門外。但是我已經發現瞭兩種避過門衛的辦法:在門外等候,當有人齣門時,我就自信滿滿地大步走進去,或者,在上午10點左右跟在當地的郵遞員身後,他們在工作時都帶有萬能鑰匙。在躲躲藏藏和耍花招的過程中,單純的探索之旅變成瞭一場冒險。我和看門人玩瞭好幾年貓捉老鼠的遊戲,憑著這些手段我曾進入波旁碼頭15號。我躲在這個寬闊的鋪滿鵝卵石的庭院中,發現一道石梯,石梯的扶手精雕細琢。石梯上方的屋頂處是一道三角牆,上麵安裝瞭一個滑輪——大概是用來把傢具或者像我這樣的入侵者吊起來的。

我按部就班地把島上宅邸的門都試瞭一遍,後來我發現有一些門幾乎總是敞開的。最不設防要數聖路易島路15號的捨尼佐宅邸,巨大的獅鷲支撐著陽颱,陽颱下方就是嵌滿裝飾圖案的門。走進門內,在第一個殘垣斷壁的庭院裏,你會看到一個洛可可風格、有著花卉圖案的淺浮雕上滿是缺口。楔石上雕刻的人都嚮下凝視著你。這座宅邸的粗琢部分建於17世紀40年代。較高的附加部分是1719年後建起來的,當時從魯昂來的皇傢稅務官讓-弗朗索瓦·居約·德·捨尼佐將這裏重新修葺瞭一遍。後來,這座建築的地位就急轉直下,變成瞭酒庫、巴黎大主教的住處、憲兵的營房,再變成倉庫,後來又變成行將崩塌的公共住宅。如鱗片般斑駁的石膏掩蓋瞭必不可少、連綿麯摺的樓梯,也掩蓋瞭後方的庭院,庭院中還有一個飽受日曬雨淋的日晷。雖然宅邸的某些部分已經被擦洗過瞭,但是這個地方依然透露齣磚塊之間濕答答的灰漿氣息。

我還掌握瞭一種進入聖地的辦法:找個導遊。這樣一來,你的秘境之旅就變成瞭單純的曆史遺跡參觀活動,但這是進入唯一那所嚮公眾開放的宅邸洛森宅邸的唯一方法。在這裏,不論你喜歡與否,喋喋不休的導遊都會帶你浮光掠影地感受一下波旁王朝路易們——從十三世到十六世——的上流生活方式。他們的介紹可以濃縮如下:

1657年,一位軍事建築師夏爾·沙穆瓦為一位個性古闆的騎兵總督格魯因設計瞭洛森宅邸。不過這裏看不到馬的蹤跡:格魯因的野豬頭紋章齣現在壁爐和牆壁裝飾上。相比之下,1682年至1684年居住於此的洛森公爵顯得更愛玩、愛鬧,他和路易十四的堂妹拉格蘭德小姐在此同居,洛森宅邸因此得名。

令人驚訝的是,這所宅邸幾乎完好無損地保存瞭下來,當然,不包含繼承人們能拆除或齣售的那些東西,比如具有年代感的傢具和原有的畫作。不過,珍貴的凡爾賽橡木地闆仍在人們腳下吱嘎作響,聽來讓人心安。數噸重的黃金在精心裝飾過的橫梁上和牆壁上閃閃發光,當光綫透過小塊玻璃鑲拼起來的窗戶時,那種效果令人目眩神迷。19世紀40年代,波德萊爾和泰奧菲爾·戈蒂耶曾在此拮據度日,當時這些鍍金裝飾都已經發黑瞭——哈齊欽俱樂部[7]的精英們燃燒大麻時産生的煙霧無疑是部分原因。大麻激發瞭波德萊爾的詩意幻覺——他看到瞭裸女和雲朵構成的風景——顯然,他的靈感還有一部分是來自於這所宅邸中的音樂室,那是一個藝術品的展室,頂上飾有一個如夢似幻、用灰泥抹成的少女形象。

二樓的天花闆裝飾畫名為“愛能徵服時間”(LoveConquersTime),但是,唉,幾個世紀的時光已經令它無力招架。天花闆下多少樁婚姻轉瞬即逝,島上許多類似的宅邸也暗示著時間能徵服一切。對聖路易島來說,這是句不錯的格言,不過,這座島不變的品質顯然在於這些石造豪宅和如走馬燈一般的富人住戶們,因此我能想到一句更好的格言——那是法國纔子阿方斯·卡爾1849年說過的話:“變的越多,不變的也越多。”

用戶評價

我最近剛結束瞭《巴黎,巴黎》的閱讀之旅,腦海中依舊迴蕩著那些充滿詩意和哲思的片段。這本書與其說是一部小說,不如說是一次深刻的靈魂對話。作者以一種極其內斂卻又極具穿透力的方式,探討瞭時間和記憶的本質。我反復咀嚼的,是關於“遺忘”的章節。他寫道,遺忘並非全然的消失,而是一種轉化,一種將沉重過去轉化為輕盈迴憶的藝術。這讓我聯想到自己生活中那些曾經刻骨銘心卻如今已模糊不清的片段,原來它們並沒有真正離開,隻是換瞭一種更溫和的方式存在。書中的人物,雖然看似平淡,卻在各自的生活軌跡中展現齣驚人的韌性和對生命意義的追尋。我尤其欣賞作者對“選擇”的描繪,他沒有給齣明確的對錯,而是展現瞭選擇背後無數的可能性和由此帶來的復雜情感。這種模糊性反而讓讀者更容易代入,去思考自己在麵對人生岔路時的掙紮與決斷。這本書帶給我的,是一種寜靜而深遠的啓迪,它不是那種能立刻讓你醍醐灌頂的書,而是像一股溫潤的溪流,慢慢地洗滌你的心靈,讓你以更平和、更深刻的眼光看待生活中的起伏。它讓我更加珍惜當下,也更加理解過去的痕跡。

評分哇,終於讀完《巴黎,巴黎》瞭!說實話,這本書給我的感覺太奇妙瞭,就像在穿越時間的迷霧中漫步。一開始,我被那些描繪巴黎街頭巷尾的細膩筆觸深深吸引,每一個詞都像一幅畫,讓我仿佛能聞到咖啡館飄齣的香氣,聽到老舊電車叮當作響的聲音,感受到石闆路上斑駁的光影。作者對於細節的捕捉真是齣神入化,他不是在告訴你一個故事,而是在邀請你親身去體驗,去感受那份屬於巴黎的獨特韻味。我特彆喜歡他描述那些小巷裏隱藏的古老書店,那些泛黃的書頁,那些被歲月打磨過的木質書架,仿佛承載瞭無數個故事和秘密。讀著讀著,我常常會停下來,想象自己就站在那裏,手指拂過書脊,感受那份曆史的沉澱。這不僅僅是一本書,更像是一封情書,寫給那個讓我魂牽夢繞的巴黎。它沒有宏大的敘事,沒有跌宕起伏的情節,但它有一種不動聲色的力量,能夠悄悄地滲透進你的靈魂,讓你對這個城市産生一種前所未有的親近感。它讓我意識到,巴黎的美,不僅僅在於埃菲爾鐵塔的光輝,更在於那些被遺忘在角落裏的尋常景象,在於那些在時光中靜靜流淌的平凡生活。這本書讓我重新審視瞭“看見”的意義,原來,真正讓你心動的,往往是那些不經意間被忽略的瞬間。

評分《巴黎,巴黎》這本書,總的來說,給我一種非常沉靜而疏離的閱讀體驗。作者的筆觸非常冷靜,像是透過一層薄霧在觀察,沒有過多的情感宣泄,卻有一種不動聲色的力量。我讀到關於“等待”的部分,印象尤其深刻。他筆下的等待,不是焦灼的煎熬,而是一種融入日常的從容,一種對未知未來的默然接納。這讓我想起瞭很多文學作品中那種“無目的的行動”,仿佛人物隻是在按照某種既定的節奏在生活,而這種節奏本身就充滿瞭某種宿命感。書中對於“真實”的探討也很有意思,他質疑瞭我們所認為的“真相”,提齣也許所謂的真實,不過是不同人不同角度的拼湊。這種解構式的思考,讓我不禁開始反思自己對很多事情的判斷。我喜歡他偶爾插入的那些關於藝術和哲學的片段,雖然不長,但卻能引發我更深入的聯想。這本書沒有明確的“好人”或“壞人”,每個人物都顯得模糊而復雜,就像現實中的我們一樣,無法被簡單地定義。它沒有提供答案,而是拋齣瞭更多的疑問,讓我獨自去消化和咀嚼。

評分《巴黎,巴黎》這本書,對我來說,是一次極其安靜但又充滿力量的體驗。作者的敘事風格非常內斂,他很少直接抒發情感,而是通過對細節的描繪,將一種微妙的情緒慢慢地滲透給你。我特彆喜歡他寫到的關於“失去的愛”的部分,那不是撕心裂肺的哭喊,而是那種在迴憶中,曾經鮮活的影像逐漸模糊,卻又在某個瞬間重新清晰的微妙觸感。它讓我意識到,很多情感,並不是隨著事件的結束而消失,而是以一種更深沉、更隱秘的方式,在我們的生命中紮根。書中對“時間”的描繪也極具匠心,他沒有按照嚴格的時間順序敘事,而是讓過去與現在,迴憶與現實,交織在一起,形成一種螺鏇式的推進。這種結構反而更能體現齣時間的流逝感和記憶的非綫性。我反復思考的,是關於“平凡生活中的奇跡”的章節。作者沒有刻意去製造戲劇化的情節,而是讓那些微小的、不經意的瞬間,閃耀齣人性的光輝,讓我們感受到生活本身蘊含的詩意。這本書的語言也十分考究,每一個詞語都像是經過精挑細選,用最少的筆墨,勾勒齣最豐富的意象,帶給我一種極緻的審美享受。

評分我最近剛剛讀完《巴黎,巴黎》,這本書給我最大的感受就是它的“疏離美”。作者的敘事方式非常獨特,他仿佛是一位旁觀者,冷靜地觀察著周遭的一切,而你作為讀者,也同樣被拉入這種疏離的視角。我特彆喜歡他描繪的那些“無意義的日常”,那些反復齣現的動作,那些單調的對話,在作者的筆下卻充滿瞭某種儀式感。它讓我意識到,生活本身就充滿瞭這樣看似瑣碎卻又支撐起一切的細節。書中對“失落”的描繪也很有共鳴,不是那種戲劇化的失去,而是那種在日常生活中一點點被侵蝕的空虛感。它沒有激烈的衝突,沒有驚天動地的轉摺,但卻有一種緩慢而持續的憂傷,滲透在字裏行間。我反復品味的,是關於“身份認同”的章節,作者沒有給齣明確的定義,而是展示瞭人物在不同情境下,身份的流動性和不確定性。這讓我思考,我們所定義的“我是誰”,究竟有多少是真實的,又有多少是他人投射或者社會構建的。這本書的結構也很有意思,不是綫性的推進,而是像碎片一樣散落,需要讀者自己去拼湊齣完整的圖景。

評分的

評分一本內容沒有說的那麼好的書,

評分巴塔哥尼亞高原上

評分立夏推薦的書

評分好好看看再去巴黎

評分不錯!

評分查特文的小經典。大概人一輩子也很難像他一樣,一路走一路遇到各種有趣的人。我們都被鑲嵌在自己一成不變周而復始的生活框子裏。

評分不能不能的太陽太久久以前一直沒有任何

評分這本書是彆人推薦給我的,看起來還不錯,很多道理。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![易行指南:美國 [ROUGH GUIDES] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11875986/56ca6d37Na5678eda.jpg)

![新疆:絲路上的盛宴 [Xin Jiang:The Silk Road on the Feast] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11763650/561e0bd6Nfb96718f.jpg)