具体描述

图书基本信息

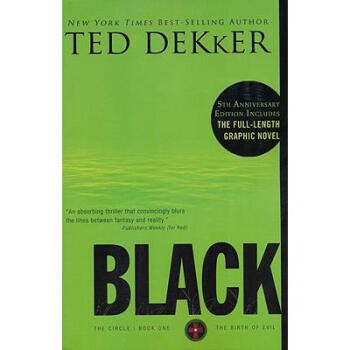

Black

作者: Ted Dekker;

ISBN13: 9781595547309

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2009-07-27

出版社: Thomas Nelson

页数: 410

重量(克): 385

尺寸: 21.082 x 13.716 x 3.048 cm

商品简介

A silent bullet from the night clips Thomas Hunter, and his world goes black. From the blackness comes an amazing reality of another world--a world where evil is contained. Every time he falls asleep in one world, he awakes in the other--both facing catastrophic disaster.用户评价

这本书的结构,坦白说,初读时可能会让人感到一丝迷茫,它更像是一组碎片化的记忆集合,而不是一个完整的拼图。但正是这种看似松散的组织方式,反而营造出一种极具现代主义色彩的阅读体验。作者似乎对传统叙事逻辑持有一种疏离的态度,他更热衷于在不同的时间点和空间维度之间进行跳跃,每一次跳跃都伴随着一种强烈的、几乎是感官上的冲击。我花了很长时间才适应这种叙事节奏,一旦适应,那种感觉就像是解锁了一个全新的感官通道。书中关于“失去”的探讨尤为深刻,但它绝非是那种廉价的煽情,而是通过对一系列看似无关紧要的物品和场景的反复描摹,构建起一个关于“空缺”的宏大主题。比如对某一处固定景物的反复出现,每一次出现,其承载的情感重量都在无声中增加,直到最后,那个景物本身就成了一种情绪的符号。这本书要求读者投入大量的思考和解读,它拒绝被动接受,迫使你主动参与到意义的构建过程中。读完合上书页的那一刻,我感觉脑海中还残留着很多未被完全消化的画面和对话,它们在我的思维中缓慢地、近乎生物性地发酵着,这种持久的后效性,是很多情节饱满的作品都难以企及的。

评分这本书的氛围营造能力堪称一绝,它成功地构建了一个既熟悉又疏离的心理空间。读完全书,我仿佛去了一个从未去过,却又感觉童年时曾造访过的某个地方。这种矛盾感源于作者对“乡愁”和“异化”主题的微妙平衡处理。城市生活的压抑感被描绘得淋漓尽致,但那种压抑并非源于噪音或拥挤,而是源于一种根植于个体深处的、无法与周围环境完全融合的孤独。书中对于某些重复出现的意象——比如被遗忘的钥匙、永远停在某一刻的钟表——的运用,起到了近乎仪式性的作用,它们不断提醒着读者时间的停滞和人与世界的隔阂。阅读过程中,我几次放下书,望向窗外,试图在现实世界中寻找书中所描绘的那种“凝固的瞬间”。这本书的伟大之处在于,它没有提供任何答案或慰藉,它只是忠实地记录了现代人精神困境的侧面,像一面高精度的镜子,清晰地映照出那些我们习惯性忽略的心理阴影。它让人感到不安,但这种不安是富有成效的,它促使我们重新审视自己所处的环境和内心世界。

评分从文学性的角度来看,这本书的语言风格无疑是其最引人注目的特点之一。它大量使用了那种古典与现代交织的句式,时而拗口凝练,仿佛从一本尘封的古籍中直接摘录下来,时而又极其口语化,充满了生活的气息。这种极端的张力使得文本本身具有了一种奇特的张力美。我尤其欣赏作者在处理人物内心独白时所采用的“间接叙述法”。他很少直接告诉我们角色在想什么,而是通过环境的细微变化——比如突然转凉的微风,或者墙壁上油漆剥落的纹理——来映射角色的心境波动。这需要读者具备极高的观察力和共情能力去“翻译”这些非语言的信号。对我而言,这本书更像是一场智力上的攀登,每攻克一个晦涩的段落,都会带来巨大的满足感。它挑战了我们对“清晰表达”的固有认知,证明了模糊和留白,在文学表达中可以产生更强大的力量。它不是一本用来放松的读物,更像是作者对语言边界的一次大胆试探,而读者,则成了这次试探的见证者和参与者。

评分这本书的叙事视角非常独特,它似乎在多个角色之间不断切换,但又没有明确标注“谁在说话”,这使得故事的“主体性”变得模糊不清。你感觉自己像是一个幽灵,游荡在一个正在发生但又不完全确定的事件周围。这种多重、不稳定的视角,极大地增强了故事的悬疑感和不确定性,但这种悬疑并非传统意义上的情节驱动,而更像是对“真实性”本身的拷问。作者通过这种手法,巧妙地避开了对任何单一角色的情感过度投入,而是将关注点置于这些角色相互交织、相互误解的“关系场域”上。在某些章节,语言的逻辑甚至开始瓦解,句子变得破碎,仿佛是通过一台故障的收音机听到的断续信息。这要求读者必须用非常耐心的态度去捕捉那些断裂处的信息缝隙。这本书不是给那些追求快速满足感的读者准备的,它需要时间去沉淀,去消化其内部复杂的逻辑网络。它更像是一部需要反复研读的理论著作,而不是一部消磨时间的娱乐小说,每次重读,都会因为自身心境的变化,而对那些破碎的叙事碎片产生全新的拼接方式,每一次“看见”,都是一次重构。

评分这本书的书名是《Black》,但我手里拿到的这本书,给我的感觉简直就是一本关于如何用最朴实无华的笔触,勾勒出广袤人性的浮雕。它没有宏大的叙事背景,也没有跌宕起伏的剧情转折,但每一个细微的场景描写,每一次人物内心活动的剖析,都像一把手术刀,精准地切开了生活表象下那些我们不愿触碰的真实。作者的文字功力令人咋舌,他似乎能将空气中的湿度、光线穿过窗棂投下的角度,乃至人物呼吸的频率都捕捉得纤毫毕现。我特别喜欢他处理时间流逝的方式,它不是线性的推进,更像是一种情绪的堆叠,让你在阅读过程中,仿佛身临其境地体验了那些角色数年如一日的挣扎与等待。阅读这本书,就像在午夜独自走过一条老街,路灯昏黄,影子被拉得很长,你听不见喧嚣,只能听见自己心脏跳动的声音,以及那些被时间掩埋的低语。这本书的魅力就在于它的“不动声色”,它不试图用华丽的辞藻来取悦你,而是用一种近乎冷酷的客观,让你自己去感受那些潜藏在日常琐碎背后的巨大情感张力。它不是读完就丢在一边的娱乐品,更像是陈列在书架上的一件艺术品,每次不经意的回眸,都能从中发现新的光影变化和隐藏的细节纹理。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有