具体描述

产品特色

编辑推荐

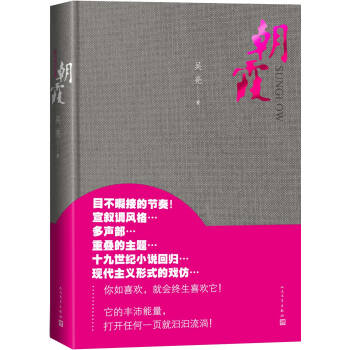

目不暇接的节奏!宣叙调风格…多声部…重叠的主题…十九世纪小说回归…现代主义形式的戏仿…你如喜欢,就会终生喜欢它!它的丰沛能量,打开任何一页就汩汨流淌!

我就是推土机!

目不暇接的节奏!令人生畏的小说!衡量你智商的小说!一部测量你视野宽度的小说!一部评论家中的评论家写给作家中的作家的长篇小说!

一座城市的精神秘史,一段长于此生的回忆。

隐秘而伟大的日常,尖利而茂盛的欲望。

所有的凡庸和渺小都是值得赞赏和体贴的。

我们读《朝霞》,就像冬夜落雪,一片一片漫不经心,忽然,世界就白了。

就像布朗肖那样,吴亮的《朝霞》属于未来和暗夜,沉默、缺席与匿名正是他们不谋而合的态度及法则,作为一个悖论,永远身在“别处”却在此岸预言,时代仅仅成为遥远的景深…

内容简介

《朝霞》是那时代的成长小说。阿诺及其伙伴,整日生活在漫无边际的聊天和格格不入的闲言碎语之中。在对于这群游荡在都市缝隙中少年的摹写中,吴亮关注的目光是散漫的,他不屑于交代人物之间的勾连谱系,而是选择了捕捉气息和再现温度,在这些看似电影镜头般纷呈的段落中,吴亮却像个出色的剪辑师,精准地把握住了上海那个年代的色调、人们日常生活的步子,以及成长期少年那永远的焦灼和怅惘。他似乎是要通过这一群游散的少年,来绽现那个零乱的年代。他的深意是要读者掠过他所有再现出的生活细流,去感知那笼于其上的更加隐秘的时代洪流。这恐怕是《朝霞》的深心所在。作者简介

吴亮,文学评论家,广东潮阳人,一九五五年出生于上海。卢湾区向明中学七○届初中毕业生,十六岁进入静安区饮食公司红旗机修厂工作,历任泥瓦匠、钣金工和冷气机修理工。一九八○年开始写作并发表文学评论,一九八五年调至上海作家协会从事专业文学写作至今,现任《上海文化》主编,出版有各类专著与文集数十种。精彩书评

《朝霞》给我们留下相当松散的线头:有些会让好高骛远心有灵犀者攀越宏伟的意图,有些则是永远解不开的结和断头,是一个永远解不开的谜,是一个个意义的坟墓;有些地方留下蛛丝马迹,是一种有意味的讲述,有些则踏雪无痕,我们只能将秘密代入沉默。——评论家程德培

这是五四新文学以来从未出现过的小说文本。这是一个长于此生的回忆。

——作家路内

《朝霞》是典型的六七十年代的文艺青年的自画像,他们身上有浪漫主义、有英雄情结、有救世情怀,还有略带颓废色彩的理想主义。

——北京师范大学文学院张柠

《朝霞》是鬼神之作。吴亮用文字撕开了这座城市的屋顶,让我们看到了一个异样的六七十年代的上海。

——《晚霞消失的时候》作者礼平

《朝霞》里有吴亮失落的青春生命,也有他一生的困惑和难题。他一边回忆,一边质疑和评判回忆。

——同济大学中文系教授张闳

《朝霞》从精神生产的角度恢复了城市小说思辨的活力。

——同济大学中文系副教授张屏锦

精彩书摘

邦斯舅舅回到溧阳路麦加里的那年已经六十五岁了,自然博物馆派人看望他,邦斯舅舅没有发脾气,二十七年前将他送进青海共和县劳改农场的那些干部和同事,基本全都办了退休,据说文化大革命中也死了好几个了,邦斯舅舅为他们开门,不说话,褪下酱红色绒线帽,拿在手里来回地折叠,一折二,再对折,然后复原,用他的大手掌抚平,重新一折二,再对折,就是不给那一男一女让座倒茶,把他们堵在门口说话,后来邦斯舅舅对他外甥讲青海劳改故事,外甥发现舅舅手里在折一张糖果纸,一折二,再对折……一九八四年是邦斯舅舅最逍遥自在的一年,但是因为他终于回到了上海,失去了下一个目标,天天待在家里,无所事事的他明显变迟钝了。邦斯舅舅终于回来了,他头发日见稀疏,天天戴顶酱红色绒线帽,搬个小凳子坐在窗前太阳底下,鼻子与两颊晒得通红,太阳光线移动,他也拿起小凳子跟着移动,遇到没有太阳的天气,邦斯舅舅就会坐着不动,长久地陷于沉思,他的母亲建议邦斯舅舅陪朱莉去虹口公园走走,两个人一起晒太阳,朱莉说,医生讲她不能晒太阳,不然面孔脖子会起疱疹,医院诊断她患了一种奇怪的血液病,目前查不出原因,只能待在家里安静地陪邦斯舅舅。

问我何心,百感闲宿东流去,误秋风迟日尘满天,如果不是有了摄影术,这四位亭亭玉立的舞女又有谁晓得,其中最矮那个是朱莉,昙花一现的微笑,快乐,矜持,含蓄地卖弄风情,这张照片摄于何时何地?

丝雨织红,苔阶压绣纹,是年年肠断黄昏,多少个暮春多少个雨季,多少个长夜寂寞碎人心,瞧瞧她们身着旗袍早已化为朽土,朱莉朱莉你在哪里,让我们再一次好好端详你们的打扮与容颜,三位皆旗袍,惟幼小朱莉黑裙,朱莉长裙袒胸,耀眼,一层如蝉翼般的纱——手臂交叠,略显斯文收敛,知书达理,然腰胯腿腹之玲珑曲线蜿蜒而下,光芒掩不住,正所谓:荷裳羽被,问那夜今宵谁与盖鸳鸯?

“我们之间什么也没有发生”,这句话太平常,这里可能真没有故事发生,前面的话还没说完,再继续,“如此彻底,如此纯粹和干脆地什么也没,对我们的能力和大小再合适不过——以致不需要枚举。什么也没,除了别期望普通里会出现什么……”

一句简单套话就可以勾起悬念:我们之间……和“我们之间”,就像一个诗人分析另一个诗人,他谦卑地说他只想“取悦一个影子”。

他头一次看到朱莉是在一九七〇年冬天,她跟着邦斯舅舅鸿兴路搭乘旧兮兮的2路有轨电车,叮叮����八仙桥下车,慢吞吞两个人谈谈讲讲走到妇女用品商店转角,给宋老师买了一件绒线马甲,朱莉说,十四年没有到淮海路荡马路了,邦斯舅舅说不会吧,淮海路最闹猛,上海女人不可能不兜淮海路,朱莉说,闹猛啥,橱窗贴满大字报,啥人有心想荡马路,邦斯舅舅说,我去了青海以后的几年,你会不来淮海路?朱莉说,多讲的,我是讲我们两个人,十四年没有兜淮海路了,邦斯舅舅说,这个我晓得,那个时候应该叫霞飞路,朱莉说,要叫淮海路。后来听父亲说,邦斯舅舅的死穴就是虚荣心太强,回上海第一天就要紧寻朱莉,母亲说,他们一直通信的,父亲说,藕断丝连,害人,老四一辈子回不来,这个朱莉看不出,娇滴滴,还要铁心跟老四,母亲说,前世欠的。

父亲说的“老四”,就是邦斯舅舅。

原罪——亚当夏娃被赶出伊甸园,这个故事他以前一直不能理解,周围没有一个人可以询问,我们经历过,是见证,革命是美好的,战争也是美好的,甚至战争比革命更美好,政治是不流血的战争,战争是流血的政治……其实政治也是流血的,大楼洗劫一空,焚烧古董,捣毁图书馆,墓园破败,校园荒芜,教堂被掏尽了内脏,这等于证明了我们统统被赶出来了,被赶出来,是因为我们已经堕落,还是因为被赶出来,我们才开始堕落,越来越堕落?

上床前念念有词,支离破碎的语词脱落为标签,荒诞喜剧与道德剧的不同之处,前者不需要逻辑,或类似无视那些明确的三段论,譬如黑太阳,教皇,小丑,流氓凯旋,古板的风流寡妇,何处下手,制服者,沉默与枯萎,对于这个种族,是否还有别的走向?我们这些无数次在想象中经历过战争的人永远不会忘记那个永不休战的日常中的战争状态,骚乱死亡者照片被处决者照片就义者照片还有自杀者照片,为什么喜欢红色因为血是红的祭坛是红的战友的血和敌人的血是红的新生儿是红的光荣与恐怖是红的太阳也是红的,“进入太阳的红金夜,太阳之火!死于太阳,进入太阳!”他到了很久以后才读到哈里的这首诗,黑暗里,他笑得如此狰狞。

不是拒绝历史难题,而是无力谈论历史难题,甚至不相信有可能为自由谈论历史铺平道路,反讽,戏仿,怀疑,申诉,揭露乃至不屈不挠地抗议与否定,都试过了无数次,哗啦啦哗啦啦,不讨论,装作看不见,拖延,模糊是非,够好的了,他最烦那些喋喋不休的理论,一个既定目标,一套清晰的计划,一组区分好坏善恶的标准,自上而下推动的运动,一个接一个的形式,名目繁多不一而足,似乎为了获得某种效果,使这个庞大机器运转正常,还不仅如此。

……

前言/序言

用户评价

初读这本书,我感到一种强烈的画面感扑面而来,作者对于场景的描绘简直是大师级的。不是那种干巴巴的“环境描述”,而是将环境与人物的心境、情节的走向紧密地耦合在一起。比如对一场突如其来的暴雨的描写,那雨水声、泥土味、以及被淋湿的衣物带来的那种黏腻感,都通过文字精确地传递给了我,让人不禁打了个寒颤。这种注重感官细节的写作手法,极大地提升了阅读的代入感。更难能可贵的是,作者在处理紧张的动作场面时,节奏控制得张弛有度,紧张时笔触如同闪电般迅捷犀利,而需要喘息时,则又放慢速度,让人物和读者都有时间整理思绪。这本书成功地避免了情节驱动型作品常见的“为打斗而打斗”的弊病,每一次冲突的爆发都像是情绪积累到一定程度后的必然释放,充满了合理性。如果你喜欢那种能够让你仿佛置身于故事现场,能够闻到、摸到、感受到故事世界一切元素的阅读体验,那么这本书绝对不容错过。

评分我得说,作者的想象力简直是天马行空,这本书构建了一个极其宏大且自洽的世界体系。它不是那种简单粗暴的堆砌奇观,而是将那些光怪陆离的设定,巧妙地融入到日常生活的肌理之中,让读者在阅读过程中,如同身临其境般地去理解这个世界的运行逻辑和潜规则。让我印象特别深刻的是,作者对某种特定文化符号的运用,那种古老而神秘的仪式感,被描绘得既庄重又带着一丝禁忌的美感。整个故事的主题探索也非常有深度,它探讨了关于记忆的本质、身份的流动性,以及在巨大的历史洪流面前,个体所能发挥的作用究竟有多大。阅读体验是极其沉浸的,我常常因为一个突如其来的转折而停下来,重新审视前面所有的铺垫,那种“原来如此”的震撼感,是很多平庸小说无法给予的。这本书的结构设计也十分巧妙,采用了多线叙事,不同时间线和不同视角的交织,非但没有造成混乱,反而如同多棱镜一般,让核心事件展现出更加丰富和立体的光芒。绝对是近年来读到过最有野心和执行力的一部作品,值得反复推敲。

评分这本书最让我赞叹的一点是,它对“时代精神”的捕捉与反思达到了一个极高的水准。它不仅仅讲述了一个发生在一个特定历史背景下的故事,更像是用一把锋利的手术刀,剖开了那个时代最核心的焦虑、最隐秘的渴望,以及人们在面对结构性变革时的集体无力感和奋起反抗的火花。作者似乎对那个时期的社会结构、权力运作有着极其深刻的洞察力,笔下的政治博弈和人际倾轧,都不是简单的正邪对立,而是充满了灰色地带和无奈的妥协。在阅读过程中,我多次停下来思考,如果我处于主角的位置,我会做出怎样的选择?这种强烈的代入感和反思,超越了一般娱乐小说的范畴。这本书的魅力在于,它既有引人入胜的叙事外壳,又有坚实厚重的思想内核,它在娱乐你的同时,也在不动声色地挑战你的固有认知。读完后,感觉自己的知识边界被拓宽了不少,同时也被深深触动,那是对人类在特定境遇下韧性的赞歌。

评分这本书的叙事节奏拿捏得恰到好处,从开篇的娓娓道来,到中间层层递进的冲突爆发,再到最后水到渠成的释然,整个过程如同一次精心编排的交响乐。作者对于人物心理的细腻描摹,简直是入木三分。我仿佛能感受到主角在面对抉择时的那种撕扯与挣扎,那种深埋于心底的渴望与现实的残酷碰撞,那种无声的呐喊与自我和解的艰难。尤其是对次要人物的刻画,也绝非扁平化的符号,他们都有着自己复杂的动机和成长的弧线,让整个故事世界观更加丰满立体,让人忍不住去深究他们每一个决定的背后,到底隐藏着怎样的过往与挣扎。文字的运用上,作者颇具匠心,既有大开大合、气势磅礴的场景描写,将宏大的时代背景烘托得淋漓尽致,也有聚焦于微小细节,比如一次眼神的交汇、一缕不经意的微风,都蕴含着深刻的情感暗示。读完合上书页,那种意犹未尽的感觉久久不能散去,仿佛我才刚刚从那个世界抽离出来,还需要时间消化那些复杂的情感和错综的命运线。这是一部需要静下心来细细品味的佳作,每一章的留白都值得反复咀嚼。

评分这本书的阅读体验,对我来说,更像是一场充满哲学思辨的漫步。它的对话部分尤其出色,那些看似平淡无奇的交谈中,往往蕴含着对人性弱点和生存困境的尖锐剖析。作者似乎并不急于给出一个明确的“答案”或“道德评判”,而是更倾向于展示复杂性,让读者自己去建构理解。我尤其欣赏它对“沉默”的描绘,很多关键的情感转折和人物关系的变化,不是通过激烈的争吵或表白完成的,而是通过角色之间的心照不宣和未曾说出口的话语来体现的。这种内敛的处理方式,反而具有更强的冲击力,因为它要求读者调动自己的全部共情能力去填补那些空白。语言风格上,时而带着一种古典的韵律感,时而又极其现代和口语化,这种混搭非但没有显得突兀,反而营造出一种跨越时空的疏离美感。对于热衷于探讨人性幽微之处的读者来说,这本书绝对是一剂良药,它会让你在合上书后,对自己身边的人和事,产生全新的审视角度。

评分第一次听说是《读书》的书评,读了既有快感,也有反思

评分帮朋友买的!

评分陌生的国度

评分陌生的国度

评分111111111111111111111111111111111111

评分吴亮大师作品,多次拜读~~~

评分现实即如此大贊

评分吴亮大师作品,多次拜读~~~

评分八级考试是全国性的标准化考试,由于各院校的师资、教学水平、考生情况参差不齐,为了保证考试的标准性、权威性和可操作性,2004年高等院校外语专业指导委员会又根据教学大纲的精神制订出版了《高校英语专业八级考试大纲》,对八级考试的目的、性质、内容、题型、考试时间等作了详细明确的说明。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![一只狗的生活意见 [A DOG'S LIFE] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11442366/5a61c5ffN91cd2cd9.jpg)