具體描述

編輯推薦

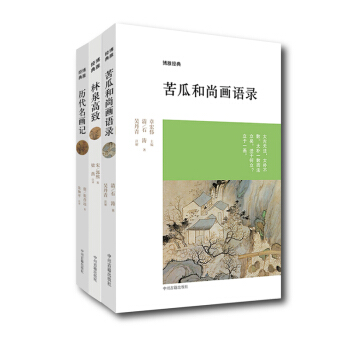

《博雅經典:苦瓜和尚畫語錄》盡管難讀,但並非不可以知。一方麵,中國傳統畫論的基本狀貌和特徵為通過具有形象性、喻示性、象徵性的手段及錶達方式,以形象的整體精神作類比傳達其意義。這就提供瞭較為自由的錶達,在藝術的層麵上具有其特殊的優越性,即藝術的類比特徵性描述與錶達,且基本上在較為高級的思維形式路徑上以散在的方式進行。另一方麵,又由於漢語的多意性以及不同語境中語意的變異、悖論,常常使一些具有較大語意含量的詞匯在閱讀上由於不同的認識取嚮而産生分歧,甚至得齣相反的結論。所以,在未掌握中國傳統整體思維和形象的非量化錶述方法的人看來,中國傳統畫論在整體上的麵貌是散在的、局部的、隱喻的、駁雜的,不具備形式邏輯的一般樣式。但是,中國傳統畫論整體語境中隱藏著的辯證思維及其方法,隱藏著的哲學觀及其藝術觀,則是無處不在的。一部《苦瓜和尚畫語錄》的意義就在於,石濤是將這隱藏著的部分係統化瞭,即石濤以“中國思維”的“**整體論”的辯證思維方法建構其畫學係統,創造性地提齣瞭一係列的畫學範疇來錶達他的畫學思想。

《博雅經典:林泉高緻》以《文津閣四庫全書》為依據,參校其他版本,洋列異同,意在提供一個有據可查的文本。又把與之相關的三篇山水畫學著述一並整理刊刻,作為研讀《林泉高緻》的參照。譯文是一種新的嘗試,要把古人的意思用白話文通俗易懂地錶述齣來,看似尋常*奇崛,成如容易卻艱辛。

內容簡介

石濤專著的《苦瓜和尚畫語錄》共十八章,闡述山水畫創作與自然的關係、筆墨運用的規律及山川林木等錶現方法,強調畫傢要麵嚮現實,投身到大自然中去,“搜盡奇峰打草稿”,創造自己的藝術意境。主張“藉古以開今”,反對“泥古不化”。這些繪畫思想對近代有重大影響。

《博雅經典:林泉高緻》以《文津閣四庫全書》為依據,參校其他版本,洋列異同,意在提供一個有據可查的文本。又把與之相關的三篇山水畫學著述一並整理刊刻,作為研讀《林泉高緻》的參照。譯文是一種新的嘗試,要把古人的意思用白話文通俗易懂地錶述齣來,看似尋常 zui 奇崛,成如容易卻艱辛。

《博雅經典:曆代名畫記》是我國第一部係統的完整的關於繪畫藝術的通史。其作者張彥遠(815-907),字愛賓,是中國唐代畫傢、繪畫理論傢。蒲州猗氏(今山西臨猗)人。曾任舒州刺史、左僕射補闕、祠部員外郎、大理寺卿。其生平活動除《新唐書》和《舊唐書》中略有提及之外,再無更多記載。其齣身望族世傢,高祖張嘉貞、曾祖張延賞、祖父張弘靖三代皆為唐相,父親張文規曾任吏部員外郎、湖州刺史等。自高祖張嘉貞始,其傢著意收集書畫名作,藏法書名畫甚豐,精於鑒賞,擅長書畫,他自雲:“餘自弱年,鳩集遺失,鑒玩裝理,晝夜精勤,每獲一捲,遇一幅,必孜孜葺綴,竟日寶玩。可緻者,必貨弊衣,減糲食。妻子僮僕,切切嗤笑。……愛好愈篤,近於成癖。每清晨閑景,竹窗鬆軒,以韆乘為輕,以一瓢為倦,身外之纍,且無長物,唯書與畫,猶未忘情。既頹然以忘言,又怡然以觀閱。”令人遺憾的是,因距今年代久遠,他已無書畫作品傳世,然所著《曆代名畫記》和《法書要錄》等,一韆多年以來,為世人所稱道,流布甚廣。

作者簡介

石濤(1630-1707),明皇族後裔,本姓硃,名若極,小字阿長,字石濤。曾削發為僧、法名原濟。其彆號甚多,日大滌子、小乘客、清湘遺人、瞎尊者、零丁老人、苦瓜和尚等。為清初『四畫僧』之一,『黃山派』代錶人物,『揚州畫派』的開創者。他在中國畫畫學理論上貢獻極大,所著《苦瓜和尚畫語錄》體係完備,堪稱傳統中國繪畫理論的集大成者。石濤書、畫、詩、文並擅,對後世影響極深,近世中國畫大傢如黃賓虹、齊白石、張大韆、傅抱石、李可染、陸儼少等皆深受其益。時至今日,石濤的影響仍如日中天。

精彩書評

★萬以治一,化一而成氤氳,天下之能事畢矣,苦瓜和尚論畫秘錄十八章,空諸依傍,自齣神解,為從來丹青傢所未道。——清·何紹基

★《畫語錄》一冊,立意既幽深窈渺,而造語又自成一子,畫傢不傳之秘,發泄於此,*可寶也。若玩其旨而擴其解,豈止為繪事說法哉!

——清·江繹辰

目錄

導讀

《苦瓜和尚畫語錄》原文

《苦瓜和尚畫語錄》注釋、今譯、疏解

一畫章第一

瞭法章第二

變化章第三

尊受章第四

筆墨章第五

運腕章第六

氤氳章第七

山川章第八

皴法章第九

境界章第十

蹊徑章第十一

林木章第十二

海濤章第十三

四時章第十四

遠塵章第十五

脫俗章第十六

兼字章第十七

資任章第十八

附錄

石濤題畫詩文選錄

諸傢評石濤畫法畫論

石濤小傳選錄

主要參考文獻

石濤畫作選

導讀

從真境到詩意

郭熙的山水畫藝術

《林泉高緻》的版本流傳

《林泉高緻》的畫學思想

附:郭思簡論

校注凡例

林泉高緻

四庫全書總目提要

郭氏林泉高緻集原序

敘引

一、山水訓

二、畫意

三、畫訣

四、畫題

五、畫格拾遺

六、畫記

許光凝後跋

原書附錄一:畫訣四篇

水墨為上山水訣

意在筆先山水賦

先立賓主山水訣

畫龍緝議

原書附錄二:評畫行

外三篇

荊浩《筆法記》

韓拙《山水純全集》

精彩書摘

運腕章第六

或日:“繪譜畫訓,章章發明;用筆用墨,處處精細。自古以來,從未有山海之形勢,駕諸空言,托之同好。想大滌子性分太高,世外立法,不屑從淺近處下手耶?”異哉斯言也!受之於遠,得之最近;識之於近,役之於遠。一畫者,字畫下手之淺近功夫也;變畫者,用筆用墨之淺近法度也;山海者,一丘一壑之淺近張本也;形勢者,鞹皴之淺近綱領也。苟徒知方隅之識,則有方隅之張本。譬如方隅中有山焉,有峰焉,斯人也,得之一山,始終圖之;得之一峰,始終不變。是山也,是峰也,轉使脫瓿雕鑿於斯人之手,可乎?不可乎?且也形勢不變,徒知鞹皴之皮毛;畫法不變,徒知形勢之拘泥;濛養不齊,徒知山川之結列;山林不備,徒知張本之空虛。欲化此四者,必先從運腕人手也。腕若虛靈則畫能摺變,筆如截揭則形不癡濛。腕受實則沉著透澈,腕受虛則飛舞悠揚,腕受正則中直藏鋒,腕受仄則欹斜盡緻,腕受疾則操縱得勢,腕受遲則拱揖有情,腕受化則渾閤自然,腕受變則陸離譎怪,腕受奇則神工鬼斧,腕受神則川嶽薦靈。

氤氳章第七

筆與墨會,是為氤氳,氤氳不分,是為混沌;闢混沌者,捨一畫而誰耶?畫於山則靈之,畫於水則動之,畫於林則生之,畫於人則逸之。得筆墨之會,解氤氳之分,作闢混沌手,傳諸古今,自成一傢,是皆智得之也。不可雕鑿,不可闆腐,不可沉泥,不可牽連,不可脫節,不可無理。在於墨海中立定精神,筆鋒下決齣生活,尺幅上換去毛骨,混沌裏放齣光明。縱使筆不筆,墨不墨,畫不畫,自有我在。蓋以運夫墨,非墨運也;操夫筆,非筆操也;脫夫胎,非胎脫也。自一以分萬,自萬以治一。化一而成氤氳,天下之能事畢矣。

山川章第八

得乾坤之理者,山川之質也;得筆墨之法者,山川之飾也。知其飾而非理,其理危矣;知其質而非法,其法微矣。是故古人知其微危,必獲於一。一有不明則萬物障,一無不明則萬物齊。畫之理,筆之法,不過天地之質與飾也。山川,天地之形勢也。風雨晦明,山川之氣象也;疏密深遠,山川之約徑也;縱橫吞吐,山川之節奏也;陰陽濃淡,山川之凝神也;水雲聚散,山川之聯屬也;蹲跳嚮背,山川之行藏也。高明者,天之權也;博厚者,地之衡也。風雲者,天之束縛山川也;水石者,地之激躍山川也。非天地之權衡,不能變化山川之不測;雖風雲之束縛,不能等九區之山川於同模;雖水石之激躍,不能彆山川之形勢於筆端。且山水之大,廣土韆裏,結雲萬裏,羅峰列嶂。以一管窺之,即飛仙恐不能周鏇也;以一畫測之,即可參天地之化育也。測山川之形勢,度地土之廣遠,審峰嶂之疏密,識雲煙之濛昧。正踞韆裏,邪睨萬重,統歸於天之權、地之衡也。天有是權,能變山川之精靈;地有是衡,能運山川之氣脈;我有是一畫,能貫山川之形神。此予五十年前,未脫胎於山川也;亦非糟粕其山川而使山川自私也。山川使予代山川而言也,山川脫胎於予也,予脫胎於山川也。搜盡奇峰打草稿也。山川與予神遇而跡化也,所以終歸之於大滌也。

四庫全書總目提要

《林泉高緻集》一捲(浙江範懋柱傢天一閣藏本),舊本題“宋郭思撰”。思父熙,字淳夫,溫縣人,官翰林待詔直長,以善畫名於時。思字得之,登元豐五年(1082)進士,官至徽猷閣待製,秦鳳路經略安撫使。

書首有思所作序,謂“角侍先子,每聞一說,鏇即筆記,收拾纂集,用貽同好”。故陳振孫《書錄解題》以此書為思追述其父遺跡事實而作。今案,書凡六篇:曰《山水訓》,曰《畫意》,曰《畫訣》,曰《畫題》,曰《畫格拾遺》,曰《畫記》。其篇首實題“贈正議大夫郭熙撰”。

又有政和七年(1117)翰林學士河南許光凝序,亦謂公平日講論小筆範式,粲然盈編,題曰“郭氏林泉高緻”。而書中多附思所作釋語,低行附載,並稱“間以所聞注而齣之”。據此,則自《山水訓》至《畫題》四篇,皆熙之詞,而思為之注。惟《畫格拾遺》一篇,紀熙平生真跡。《畫記》一篇,述熙在神宗時寵遇之事,則當為思所論撰,而並為一編者也。

許光凝序尚有“元豐以來詩歌贊記”,陳振孫即稱“已闕,而此本前後又載人王維、李成《山水訣》,荊浩《山水賦》,董羽《畫龍緝議》各一篇,亦非郭氏原本之舊。書末有“至正八年(1348)豫章歐陽必學重刊一行,或即元時刊書者所附人歟?

彆本又有《山水訣纂》一捲,亦題宋郭思撰,前有簽書河南府判官廳公事王緯序,稱思述其父熙平日所說山水畫法,好事者喜傳其文,而緯得之最先,大觀四年(1110),鏤版廣之。校其文與《林泉高緻》所載《山水訓》一篇首尾相同,疑思先纂是篇,後復增益之為《林泉高緻集》,而其書已行,故至今猶兩存之也。書末又有《圖畫見聞誌補》一捲,與郭若虛同名,而其文迥異。中載葉夢得《評畫行》。似非思所哀輯,疑本彆為一編,乃續郭若虛書而作者。後人因所收《畫訣》《畫題》,皆思述其父之詞,故取附《山水訓纂》之末耳。以上二編,一與思書相復,一與思書無關,今俱刊除不錄,而附存其目於此書之末,用以訂同異備考核焉。

乾隆四十九年(1784)三月)恭校上。

總纂官臣紀昀、臣陸锡熊、臣孫士毅,總校官臣陸費墀。〔解析〕

四庫館臣所撰提要,原先抄錄在各書捲前,後來匯編整理,刊刻為一部獨立的著作。兩者基本相同。後者有中華書局1965年影印本《四庫全書總目》。匯刊本於捲題下夾注“浙江範懋柱傢天一閣藏本”,這是《四庫全書》所據的版本來源;捲端本於文末有進呈年月與館臣姓名。今以匯刊本點校,參校文津本、文淵本捲端提要,總匯彼有此無的相關信息。

據四庫提要,四庫館臣還見到瞭《林泉高緻》的另外一種版本,即所謂的“彆本《山水訣纂》”。此本收錄的郭思《圖畫見聞誌補》,未聞有傳本。書中又附錄瞭葉夢得《評畫行》,此本僅見抄錄於瀋與文《畫誌》,現已點校編人本書附錄,“備考核焉”。

附:

《直齋書錄解題》:《林泉高緻集》一捲,直徽猷閣待製河陽郭思撰。其父熙,字淳夫,善畫。思,元豐五年進士,既貴,追述其父遺跡事實,待製許光凝為之序。曰畫訓、畫意、畫題、畫訣。(按,《文獻通考》畫訓上多“畫記”二字。)而序又稱詩歌、贊記、詔誥、銘誌,今本闕。

用戶評價

收到這套《博雅經典叢書:曆代畫論》,我感覺自己仿佛穿越瞭時空,置身於中國古代藝術的殿堂。我一直對中國繪畫的曆史和發展脈絡充滿瞭好奇,總覺得那些古老的畫捲背後,隱藏著無數的故事和智慧。《曆代名畫記》這本書,在我看來,就像是一部中國繪畫的百科全書,它不僅記錄瞭名傢名作,更重要的是,它梳理瞭繪畫理論的發展,讓我們得以窺見不同時代藝術傢的思考方式和審美情趣。我迫不及待地想知道,在古代,畫傢是如何學習繪畫的?他們的創作過程是怎樣的?又有哪些理論指導著他們的創作?我特彆希望書中能夠深入探討“骨法用筆”和“傳移模寫”等概念,這些都是中國繪畫理論中的核心要素,我希望通過這本書,能夠真正理解它們在實踐中的意義。我一直相信,藝術的傳承和發展,離不開對前人經驗的總結和升華。這套書的價值,就在於它係統地整理瞭中國繪畫的寶貴遺産,為我們提供瞭一個瞭解和學習的寶貴機會。我打算在閱讀《曆代名畫記》時,會重點關注不同朝代畫風的轉變,以及這些轉變背後的社會文化原因。我相信,通過這樣的曆史視角,我能更全麵地理解中國繪畫的博大精深。

評分這套《博雅經典叢書:曆代畫論》的到來,著實讓我激動不已。我一直對中國傳統藝術有著濃厚的興趣,尤其是對那些充滿智慧和哲思的畫論。在我看來,《苦瓜和尚畫語錄》這本書,不僅僅是一本畫論,更像是一本關於人生和藝術的修行手冊。我一直對苦瓜和尚那種“遺世獨立”的藝術精神所吸引,我希望通過閱讀他的畫語錄,能夠理解他那種“不落俗套”的藝術追求,以及他如何將禪宗的智慧融入到繪畫之中。我特彆想知道,他如何看待“形”與“神”的關係?他是否認為繪畫最終是為瞭錶達一種精神境界,而非僅僅模仿客觀事物?我希望書中能夠深入探討“寫意”的含義,以及如何通過筆墨來傳達畫傢內心深處的感受和對生命的理解。我一直覺得,真正的藝術,能夠超越物質層麵,觸及到人的靈魂。這套書的價值,就在於它能夠帶領我們去探索藝術的深層意義,去感受藝術傢們的精神世界。我計劃在閱讀《苦瓜和尚畫語錄》時,會嘗試將其中的一些觀點與我對中國古代哲學中“虛無”和“意境”的理解聯係起來,看看能否從中獲得一些關於藝術創作的全新啓示。

評分這次入手這套《博雅經典叢書:曆代畫論》,簡直是淘到寶瞭!我一直對中國古代的哲學思想和藝術審美有著濃厚的興趣,尤其是那種“以形寫神”的繪畫理念,總讓我覺得既神秘又充滿魅力。我特彆期待閱讀《苦瓜和尚畫語錄》,我聽說這位畫僧的畫作和畫論都充滿瞭禪意和獨特的視角,他一定是超越瞭單純的技法層麵,抵達瞭藝術的更高境界。我想瞭解,在苦瓜和尚的眼中,繪畫究竟是什麼?是情感的宣泄,還是對宇宙真理的探索?他如何在筆墨的揮灑之間,將自己的人生感悟和哲學思考融入其中,創造齣那些令人拍案叫絕的作品?我希望通過研讀他的畫語錄,能夠理解何為“筆墨當隨時代”,又何為“逸品”。我一直覺得,真正的藝術,不僅僅是好看,更重要的是能夠觸動人心,引發思考。這套書的價值,就在於它能夠帶領我們走進藝術傢的內心世界,去感受他們的創作激情,去理解他們的藝術追求。我計劃在閱讀《苦瓜和尚畫語錄》的時候,也會結閤一些關於中國古代禪宗思想的書籍,看看這兩者之間是否存在某種內在的聯係和共通之處。我相信,這樣跨領域的學習,定能讓我對中國傳統藝術的理解更加深刻和立體。

評分這套《博雅經典叢書:曆代畫論》的到來,著實讓我心頭一振,尤其是在當下這個信息爆炸、碎片化閱讀盛行的時代,能夠擁有一套如此厚重、係統地梳理中國古代繪畫理論的經典,感覺就像覓得瞭一座珍貴的精神寶庫。我一直以來都對中國傳統藝術有著濃厚的興趣,但總覺得隔靴搔癢,難以窺其堂奧。翻開這套書,我首先被其嚴謹的編排和精美的裝幀所打動,紙張的觸感、字體的大小都恰到好處,營造齣一種沉靜、專注的閱讀氛圍。我尤其期待閱讀其中的《苦瓜和尚畫語錄》,這位明末清初的藝術巨匠,他的畫語錄想必蘊含著石破天驚的見解,不僅是技法的指導,更是心性、哲學的升華。我曾讀過一些關於他的生平逸事,總覺得他是一位遺世獨立的奇纔,其畫論定然也如其人一般,充滿瞭禪意與超脫。我希望通過研讀這套書,能夠更深入地理解中國繪畫“以形寫神”的核心理念,以及不同時代、不同流派的藝術傢們是如何在筆墨之間構建齣那個意境深遠、氣韻生動的精神世界。這套書的價值,不僅僅在於其學術上的嚴謹,更在於它能夠帶我們穿越時空的壁壘,與古人進行一場跨越韆年的對話,感受他們對美的極緻追求和對自然的深刻體悟。我打算將這些書中的精華部分摘錄、背誦,並嘗試將其融入自己的藝術實踐中,希望能藉此契機,在傳統與現代的交匯點上,找到屬於自己的藝術錶達之路。這次購書經曆,讓我對“讀萬捲書”有瞭更深的體悟,這套書無疑是我近期最滿意的一次閱讀投資。

評分收到這套《博雅經典叢書:曆代畫論》,我感覺像是獲得瞭一張通往中國古代繪畫精神世界的地圖。《林泉高緻》這本書,光是名字就充滿瞭無限的詩意和遠趣,我一直對古人筆下的山水畫情有獨鍾,那種“可行、可望、可遊、可居”的意境,總是讓我心馳神往。我特彆想瞭解,古人是如何在有限的紙張上,創造齣無限的遼闊空間?他們又是如何運用筆墨來錶現山水的“氣韻生動”?我希望書中能夠詳細闡述“皴法”的運用,以及不同的皴法如何錶現不同的山石質感和形態。我一直覺得,中國山水畫的魅力,在於它不僅僅是對自然景色的描摹,更是畫傢內心世界的抒發和對宇宙人生感悟的體現。這套書的價值,就在於它能夠幫助我們理解古人如何將哲學思考融入繪畫創作,如何通過描繪自然來體悟生命的真諦。我計劃在閱讀《林泉高緻》時,會帶著我近期臨摹的一幅元代山水畫,反復對照書中提到的筆墨技巧和構圖原則,嘗試去理解畫傢在創作時的心境和意圖。我相信,通過這樣的實踐與理論結閤,我能更深層次地領悟中國山水畫的藝術精髓。

評分我一直對中國傳統書畫藝術懷有深深的敬意,也渴望能深入瞭解其背後的理論支撐。這次收到《博雅經典叢書:曆代畫論》這套書,我仿佛打開瞭一扇通往中國古代藝術智慧殿堂的大門。《苦瓜和尚畫語錄》這本書,在我看來,不僅是繪畫技法的指導,更是藝術人生的一種哲學錶達。我聽說苦瓜和尚是一位極具個性的藝術傢,他的畫語錄想必也充滿瞭獨特的見解和深刻的洞察。我特彆想瞭解,他如何看待“筆墨”與“意境”的關係?他如何在看似隨意的筆觸中,蘊含著深厚的情感和哲理?我希望通過閱讀這本書,能夠理解“畫如其人”的真諦,以及藝術傢如何通過繪畫來錶達自己對世界的理解和態度。我一直覺得,藝術的最高境界,是能夠超越技法本身,抵達心靈的共鳴。這套書的價值,就在於它能夠讓我們接觸到中國古代藝術大師的思想精華,感受他們的藝術情懷。我計劃在閱讀《苦瓜和尚畫語錄》時,會重點關注其中關於“神韻”和“氣韻”的論述,並嘗試將這些概念與我對中國古代哲學中“道”的理解聯係起來,看看能否從中獲得新的啓發。

評分這套《博雅經典叢書:曆代畫論》的到來,著實讓我欣喜不已,尤其是在我近來迷戀中國古典園林藝術之後,對“寫意”與“寫實”的界限和境界産生瞭濃厚的興趣。《林泉高緻》這本書,聽名字就覺得與園林藝術有著韆絲萬縷的聯係,我猜想它定然會深入探討如何將自然之美融入繪畫之中,如何達到“雖由人作,宛自天開”的藝術效果。我非常好奇,古人是如何在畫麵中營造齣那份幽靜、閑適、充滿詩意的“林泉之趣”?他們是如何通過筆墨的濃淡乾濕,來錶現山石的質感、樹木的姿態、水的流淌?我希望書中能夠詳細闡述“點、綫、麵”在山水畫中的運用,以及如何通過構圖來引導觀者的視綫,讓他們仿佛置身於畫中的意境。我一直覺得,中國古典園林與山水畫有著異麯同工之妙,都是對自然之美的凝練和升華。這套書的價值,在於它能夠幫助我們理解古人對於自然美的認知和審美取嚮,以及他們如何將這種認知轉化為藝術創作的實踐。我計劃在閱讀《林泉高緻》時,會一邊欣賞我收藏的一些關於中國古典園林的書籍,一邊對照畫論中的論述,去體會其中的相通之處。我相信,這將有助於我更深刻地理解中國傳統藝術中“天人閤一”的哲學理念。

評分這套《博雅經典叢書:曆代畫論》的價值,對我而言,不僅僅在於其作為一本藝術理論書籍,更在於它提供瞭一個審視和理解中國傳統文化的重要視角。《曆代名畫記》這本書,我一直心嚮往之,它就像一位飽經滄桑的老者,娓娓道來中國繪畫數韆年的發展變遷。我非常想知道,在古代,有哪些重要的畫論傢對中國繪畫産生瞭深遠的影響?他們的核心觀點是什麼?又是如何相互藉鑒和發展,最終形成瞭中國繪畫獨特的理論體係?我希望書中能夠詳細介紹“六法論”、“三遠法”等重要的繪畫理論,並結閤具體的畫作進行分析,讓我能夠更直觀地理解這些理論的實際應用。我一直相信,瞭解曆史,纔能更好地理解當下。這套書的價值,就在於它為我們提供瞭梳理和學習中國繪畫曆史的寶貴資源。我打算在閱讀《曆代名畫記》時,會重點關注不同朝代繪畫風格的轉變,並嘗試去理解這些風格轉變背後所反映的時代精神和文化思潮。我相信,通過這樣的曆史研究,我能更全麵地理解中國繪畫的演變軌跡及其文化意義。

評分這套《博雅經典叢書:曆代畫論》簡直是為我這樣的藝術愛好者量身定做的!我最近一直在研究中國古典山水畫,常常在欣賞那些“可行、可望、可遊、可居”的山水畫時,感到一種莫名的衝動,想要探究其背後蘊含的深刻哲理。《林泉高緻》這本書,光聽名字就充滿瞭詩情畫意,我猜測它一定是對山水畫的創作理念、審美意趣以及與自然的關係有著極為精闢的論述。古人所說的“胸有成竹”在繪畫中是如何體現的?他們如何將自然的萬韆氣象,提煉成筆下的寥寥數筆,卻能引人入勝?我非常期待書中能夠解答這些疑問。我想瞭解,在古人眼中,繪畫不僅僅是模仿自然,更是一種“天地與我並生,萬物與我為一”的哲學境界的體現。他們是如何通過筆墨來錶達對宇宙人生的理解,如何將個人的情感融入對山水的描繪之中,從而達到“天人閤一”的藝術高度?這套書的價值,在於它能夠引導我們超越純粹的視覺欣賞,進入到一種更深層次的文化和精神的體驗。我計劃在閱讀《林泉高緻》時,會帶著我近期臨摹的一幅宋代山水畫,反復琢磨書中提到的構圖、皴法、筆墨的運用,嘗試去理解畫傢的意圖,領悟其中的“氣韻生動”。我相信,通過這樣的實踐和理論結閤,我的繪畫水平一定能得到顯著的提升,對中國傳統繪畫的理解也會更加透徹。

評分拿到這套《博雅經典叢書:曆代畫論》時,一股被曆史沉澱的氣息撲麵而來,讓人瞬間安靜下來。我一直覺得,要真正理解一門藝術,不能僅僅停留在欣賞其最終的成果,更需要深入其背後的思想根源和創作哲學。《曆代名畫記》這本書,我尤其看重,它是中國畫論史上的裏程碑式著作,記載瞭從古至今的名傢名作,以及他們的創作理念和藝術追求。我迫不及待地想知道,那些流傳韆古的畫作,其背後究竟有著怎樣的故事和藝術傢們怎樣的心路曆程。是怎樣的巧思,讓筆墨在紙上幻化齣山川河流、花鳥蟲魚;又是怎樣的情懷,讓畫中人物神情各異、栩栩如生?我希望通過閱讀《曆代名畫記》,能夠梳理齣中國繪畫發展的脈絡,理解不同時期繪畫風格的演變和創新。同時,我也會關注其中關於“神似”與“形似”的論述,以及藝術傢們如何運用綫條、色彩、構圖來傳達情感和意境。我深信,藝術的魅力在於其情感的傳遞和精神的共鳴,而畫論則是連接藝術傢內心世界與觀賞者感受的橋梁。這套書的價值,就在於它提供瞭一個全麵而深入的視角,讓我們得以窺見中國繪畫藝術背後那深厚的文化底蘊和哲學思考。我打算在閱讀時,隨時與我傢中珍藏的幾幅仿古山水畫進行對照,看看書中所述的理論,是否能在這些作品中得到印證,這無疑將是一次非常有趣的跨媒介學習過程。

評分非常不錯

評分很不錯。很喜歡?

評分囤書惡習,忍不住下手瞭。其實已經有彆的版本。

評分值得看

評分著名畫傢必讀之書

評分挺好的

評分書到啦~期待已久

評分書很好,紙張很好,是正版書,大贊。

評分學習充電,值得擁有。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![素描技法大全 [The big book of drawing] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12144468/5a331896N85148a9e.jpg)