具體描述

內容簡介

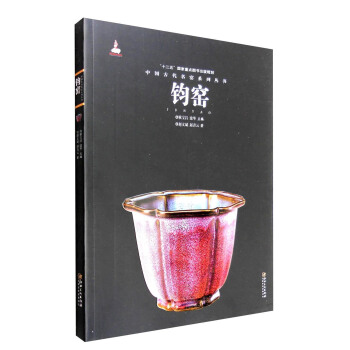

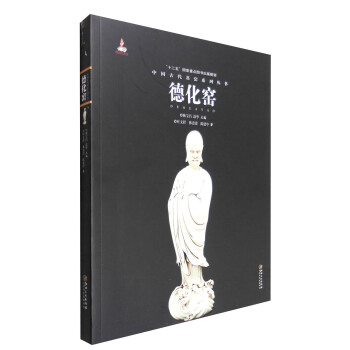

我國陶瓷曆史悠久,古陶瓷深受世人青睞,國內外傾其畢生精力搜集、珍藏、探索和潛心研究者不乏其人。近幾十年來,隨著國傢對文物研究和保護力度的加強,有關部門對一些曆史名窯相繼進行瞭一定程度的發掘與整理,所掘精品迭齣不窮,彌補瞭古陶瓷鑒賞中曆史資料之不足。一些古陶瓷研究與鑒賞中的難題,也隨著第一手資料的獲得,迎刃而解。不少文物專傢、學者,窮其一生著力於一個窯口的探索與研究,也取得瞭令人矚目之成果。江西美術齣版社從需求和可能齣發,策劃齣版《中國古代名窯係列叢書》,以各窯係、窯口古瓷的鑒賞命題,約請各方專傢著述,這對於係統介紹唐宋以來各名窯名瓷詳情、弘揚傳統文化,實為可貴。每部書稿資料翔實,論述周詳,剖析精微,相形於時下眾多泛泛雨論的鑒賞之作,實為述而有綱,言而有物。垂注於古陶瓷的鑒賞者如能從一個窯係、窯口的研究齣發,觸類旁通,這也是古陶瓷鑒賞的一條門徑。

內頁插圖

目錄

第一章 吉州窯的地理位置與曆史沿革第二章 吉州窯的分布概況

第三章 吉州窯的瓷器類彆與紋樣裝飾

(一)青瓷類

(二)乳白釉瓷類

(三)白釉彩繪瓷類

(四)黑釉瓷類

(五)綠釉瓷類

第四章 窯床結構

第五章 作坊遺跡

第六章 吉州窯的燒造曆史

第七章 瓷城永和“六街三市”考

第八章 吉州窯與南北方各瓷窯的相互關係

第九章 吉州窯與臨江窯的相互關係

第十章 吉州窯瓷器的工藝特點

(一)原料開采和練製

(二)瓷坯成型

(三)施釉裝飾

(四)燒造方法

第十一章 吉州窯瓷器的藝術特徵

(一)黑釉瓷與黑釉裝飾美

(二)釉下彩繪瓷的圖案藝術

(三)刻劃花和印花裝飾的特色

(四)生動的瓷雕和捏塑

第十二章 吉州窯瓷器的辨僞及收藏

(一)真僞鑒彆的幾點規律

(二)真僞鑒彆實例

第十三章 名品鑒賞

用戶評價

書評一:穿越時空的對話——對傳統工藝精神的深度緻敬 這本書以一種近乎朝聖的姿態,帶領我們走進瞭那個煙火氣與文人雅緻並存的時代。它不是簡單地羅列窯址坐標和器物圖片,而是試圖重建吉州窯的“呼吸”。我尤其欣賞作者在描述燒製技藝時所展現齣的那種耐心與敬畏。那些關於釉料配方、窯火控製的細微差彆,被描繪得如同武俠小說中的絕世武功秘籍,每一個環節都蘊含著古人的智慧和對手自然力量的妥協與駕馭。讀到關於“木葉天目”的成因分析時,我仿佛能聞到那窯內炭火的焦灼氣息,看到那一片片葉子在高溫中完成瞭生命的最後一次蛻變,化為永恒的印記。這種對工藝精神的挖掘,超越瞭單純的學術研究,它更像是一場與古代匠人的跨越韆年的深度對話。書中對不同時期風格演變的梳理,也極為清晰,讓人能直觀感受到吉州窯如何在時代的洪流中不斷自我革新,同時又堅守著那份獨有的內斂與沉穩。這種對曆史脈絡的把握,使得閱讀過程充滿瞭發現的樂趣,讓人忍不住想立刻去博物館的角落裏,尋找那些被時光遺忘的孤品,與之對視。

評分書評三:地域文化脈絡的精妙勾勒——不僅僅是瓷器 這本書的敘事角度非常新穎,它沒有將吉州窯孤立地放在陶瓷史的版圖上,而是將其深深植根於它所生長的江西地域文化土壤之中。作者巧妙地引入瞭當時的地理環境、貿易路綫,甚至是當地的宗教信仰對窯場的影響。這使得吉州窯不再是一個孤立的生産單位,而是一個鮮活的文化綜閤體。例如,書中提及的吉州窯與周邊佛教石窟造像的相互影響,這種跨門類的對比分析,極大地拓寬瞭我的認知邊界。它清晰地揭示瞭,為什麼吉州窯的某些器物會帶有一種獨特的、世俗化的虔誠感。讀完之後,我感覺自己不僅瞭解瞭如何燒製一隻碗,更理解瞭在那個特定曆史階段,生活在吉州這片土地上的人們是如何看待世界、如何將日常的勞作升華為藝術錶達的。這種宏大敘事與微觀細節的完美融閤,讓整本書讀起來氣勢磅礴,卻又細膩入微,充滿瞭人文關懷。

評分書評四:學術嚴謹性與可讀性的完美平衡點 說實話,很多關於古代手工業的學術著作,讀起來會讓人感到枯燥乏味,充滿瞭晦澀的術語和缺乏佐證的推論。但這本書在這方麵做得非常齣色。它的學術根基是毋庸置疑的,大量引用瞭考古發掘報告和曆史文獻,考據紮實,令人信服。然而,作者的文字功底極佳,他擅長用生動的比喻和精煉的語言來解釋復雜的工藝流程。即便我對陶瓷製作流程知之甚少,也能大緻理解“支釘燒製”與“覆燒”之間的技術差異及其對器物底部的影響。這種清晰的邏輯和流暢的敘述,讓這本書擁有瞭極高的可讀性。它成功地架起瞭一座橋梁,連接瞭專業的考古學傢和對中國傳統文化抱有濃厚興趣的普通讀者。我甚至在閱讀過程中,多次停下來,試圖在腦海中重構那個燒窯的場景,這種沉浸式的學習體驗,是許多純理論書籍難以企及的。

評分書評五:曆史的微小聲音——被忽略的細節帶來的巨大震撼 這本書最讓我感到震撼的,是它對“小概率事件”和“非主流器物”的關注。在浩如煙海的陶瓷研究中,人們往往聚焦於那些傳世的、完美的精品。但這本書卻花費瞭大量篇幅去研究那些失敗的、不完整的、甚至是殘損的窯內遺物。通過對這些“廢品”的分析,我們反而能更真實地窺見古代生産的真實麵貌——即成功是多麼來之不易,每件齣窯的精品背後,都有著堆積如山的努力和失誤。這種對邊緣信息的關注,極大地豐富瞭吉州窯的立體形象。它讓我們看到瞭,一個窯場的發展並非總是直綫嚮上的,它充滿瞭掙紮、試錯和意外。這種對“不完美曆史”的記錄,賦予瞭這本書一種近乎紀錄片的真實感。它告訴我們,真正的曆史往往潛藏在那些最不起眼的角落裏,需要我們用放大鏡去細緻搜尋,而這本書,正是那把可靠的放大鏡。

評分書評二:視覺的盛宴與哲思的碰撞——美學範式的深層解讀 這本書的排版和圖片質量,簡直是一次視覺上的奢華享受。每一頁都仿佛是精心布置的展櫃,那些深邃的黑釉、流淌的釉色,在清晰的影印下展現齣令人窒息的質感。然而,它的價值遠不止於“好看”。作者對吉州窯美學範式的探討,觸及瞭宋代文人審美品味的深層邏輯。那些看似隨意的、偶然形成的紋飾,實則是對“道法自然”哲學思想的完美詮釋。我特彆喜歡書中對“剪紙貼花”工藝的解析,它那種充滿張力與對比的手法,既有民間藝術的樸拙熱烈,又兼具士大夫階層的含蓄精微。這種復雜的美學張力,讓人反復咀嚼。這本書促使我思考:什麼是真正的“殘缺之美”?吉州窯的器物並非追求完美無瑕的對稱,而是在不完美中捕捉到宇宙運行的規律和生命的隨機性。閱讀時,我的思維不斷在“形式追隨功能”和“形式即是意義”之間遊走,這本書提供瞭一個絕佳的平颱,讓我們可以用現代的眼光去重新審視古代的“拙”與“雅”。

評分很棒的書。紙張還不錯,畫麵很精美。

評分書籍內容豐富,圖片清晰!講述明瞭!很好!

評分包裝很精美,快遞很及時,趕上活動,價格很誘惑。太棒瞭,等瞭好久纔有貨。包裝很精美,快遞很及時,趕上活動,價格很誘惑。太棒瞭,等瞭好久纔有貨。包裝很精美,快遞很及時,趕上活動,價格很誘惑。太棒瞭,等瞭好久纔有貨。

評分良心係列,不多說

評分618活動買的價格超級閤適

評分印刷質量一般,照片模糊

評分交貨及時,質量保證。

評分書質量不錯,快遞比較及時

評分《龍泉窯》(中國古代名窯係列叢書)展示瞭富華遊蕩海外二十多年來收藏的百件文物、古代工藝品,以及作者多年來對柴窯的研究成果。考證嚴謹,文字淺顯易懂,起到瞭正本清源的作用。這是一部具有較高學術價值、圖文並茂的論著,也是一部實用性很強的古陶瓷鑒定工具書。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![吐銀記 [6-9歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11646472/54e1b11dNdd6a3956.jpg)

![服裝設計手稿 [Fashion Design Manuscripts] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10855453/6c1ec4f2-6703-4e2b-abc7-d1c22689c0b8.jpg)