具体描述

内容简介

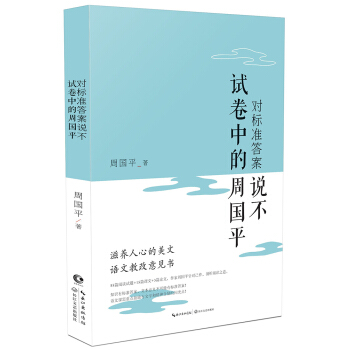

这是一本周国平随笔作品精选集。周国平有大量随笔文章入选中学语文试卷及课本,本书从这个角度,共选取了70篇作品,另补充了他论述语文教育的3篇文章。周国平对入选试卷的文章做了点评,以帮助读者更好理解。本书话题广泛,内容深刻,提出了对语文教育的中肯建议,可说是一部关注学生心灵成长的随笔精选集。

作者简介

周国平

1945年生于上海。

1967年毕业于北京大学哲学系,1981年毕业于中国社会科学院研究生院哲学系,中国社会科学院哲学研究所研究员。

著有学术专著《尼采:在世纪的转折点上》《尼采与形而上学》,散文集《守望的距离》《各自的朝圣路》《安静》《善良·丰富·高贵》《生命的品质》《觉醒的力量》,纪实作品《妞妞:一个父亲的札记》《岁月与性情——我的心灵自传》《偶尔远行》《宝贝,宝贝》,以及《人生哲思录》《周国平人文讲演录》等,译有《尼采美学文选》《尼采诗集》等。

目录

55份语文试卷评注

成为你自己 /002

智慧的诞生 /007

给成人读的童话 /013

留住那个心智觉醒的时刻 /019

爱与孤独 /023

精神栖身于茅屋 /026

经典和我们 /030

父亲的死 /035

读书的癖好 /040

幸福的哲学 /044

苦难的精神价值 /049

做人和做事 /055

坚守 /058

爱还是被爱? /063

尊重生命 /066

内在生命的伟大 /072

对理想的思索 /077

度一个创造的人生 /081

不要挡住我的阳光 /085

何必温馨 /090

轻松读经典 /095

信仰之光 /102

文学的安静 /106

记住回家的路 /111

被废黜的国王 /116

丰富的安静 /119

平淡的境界 /124

优秀第一,成功第二 /129

做一个终身读者 /134

养成写日记的习惯 /138

善良丰富高贵 /142

“天人合一”与生态学 /147

中国人缺少什么? /150

对自己的人生负责 /156

父母们的眼神 /160

守护人性 /164

人的高贵在于灵魂 /167

人生寓言 /172

生命本来没有名字 /177

波兹曼的诅咒 /183

交往的质量 /187

读永恒的书 /191

用什么来报答母爱 /195

好梦何必成真 /199

车窗外 /203

读书小语 /207

心平气和看于丹现象 /211

有所敬畏 /217

朋友与寂寞 /221

独处的充实 /226

心灵的空间 /230

孔子的洒脱 /235

灵魂的在场 /240

苦难的价值 /245

灵魂教育 /250

课本中的周国平散文(选)

白兔和月亮 /258

落难的王子 /260

直面苦难 /262

一个人和三个人称 /265

生命本来没有名字 /267

家 /270

消费=享受? /274

“沉默学”导言 /277

名人和明星 /280

城市化:给子孙留下什么? /282

愉快是基本标准 /284

己所欲,勿施于人 /286

旅+游=旅游? /288

精彩书摘

文学的安静

波兰女诗人维斯瓦娃获得诺贝尔文学奖之后,该奖的一位得主爱尔兰女诗人希尼写信给她,同情地叹道:“可怜的、可怜的维斯瓦娃。”而维斯瓦娃也真的觉得自己可怜,因为她从此不得安宁了,必须应付大量来信、采访和演讲。她甚至希望有个替身代她抛头露面,使她可以回到隐姓埋名的正常生活中去。

维斯瓦娃的烦恼属于一切真正热爱文学的成名作家。对于一个真正的作家来说,成为新闻人物是一种灾难。文学需要安静,新闻则追求热闹,两者在本性上是互相敌对的。福克纳称文学是“世界上最孤寂的职业”,写作如同一个遇难者在大海上挣扎,永远是孤军奋战,谁也无法帮助一个人写他要写的东西。这是一个真正有自己的东西要写的人的心境,这时候他渴望避开一切人,全神贯注于他的写作。他遇难的海域仅仅属于他自己,他必须自己救自己,任何外界的喧哗只会导致他的沉没。

最好的作家懂得孕育的神圣,在作品写出之前,忌讳向人谈论酝酿中的作品。凡是可以写进作品的东西,他们不愿把它们变成言谈而白白流失。海明威在诺贝尔授奖仪式上的书面发言,仅一千字,其结尾是:“作为一个作家,我已经讲得太多了。作家应当把自己要说的话写下来,而不是讲出来。”福克纳拒绝与人讨论自己的作品,因为:“毫无必要。我写出来的东西要自己中意才行,既然自己中意了,就无须再讨论,自己不中意,讨论也无济于事。”相反,那些喜欢滔滔不绝地谈论文学、谈论自己的写作打算的人,多半是文学上的低能儿和失败者。

好的作家是作品至上主义者,就像福楼拜所说,他们是一些想要消失在自己作品后面的人。他们最不愿看到的情景就是自己成为公众关注的人物,作品却遭到遗忘。因此,他们大多都反感别人给自己写传。福克纳告诉他的传记作者:“作为一个不愿抛头露面的人,我的雄心是要退出历史舞台,从历史上销声匿迹,死后除了发表的作品外,不留下一点废物。”昆德拉认为,卡夫卡在临死前之所以要求毁掉信件,是耻于死后成为客体。可惜的是,卡夫卡的研究者们纷纷把注意力放在他的生平细节上,而不是他的小说艺术上。

在研究作家的作品时,历来有作家生平本位和作品本位之争。十九世纪法国批评家圣伯夫认为作家生平是作品形成的内在依据,因此不可将作品同人分开,必须收集有关作家的一切可能的资料,包括家族史、早期教育、书信、知情人的回忆等等。普鲁斯特则对当时占统治地位的这种观点作了精彩的反驳。他指出,作品是作家的“另一个自我”的产物,这个“自我”不仅有别于作家表现在社会上的外在自我,而且唯有排除了那个外在自我,才能显身并进入写作状态。不管后来的文艺理论家们如何分析这两种观点的得失,一个显著的事实是,几乎所有第一流的作家都本能地站在普鲁斯特一边。

然而,在今天,作家中还有几人仍能保持着这种迂腐的严肃?将近两个世纪前,歌德已经抱怨新闻对文学的侵犯:“报纸把每个人正在做的或者正在思考的都公诸于众,甚至连他的打算也置于众目睽睽之下。”歌德倘若知道今天的情况,他该知足才是。我们时代的鲜明特点是文学向新闻的蜕变,传媒的宣传和炒作几乎成了文学成就的唯一标志,作家们不但不以为耻,反而争相与传媒调情。新闻记者成了指导人们阅读的权威,一个作家如果未在传媒上亮相,他的作品就肯定默默无闻。文学批评家也只是在做着新闻记者的工作,如同昆德拉所说,在他们手中,批评不再以发现真正有价值的作品及其价值所在为己任,而是变成了“简单而匆忙的关于文学时事的信息”。其中更有哗众取宠之辈,专以危言耸听、制造文坛新闻事件为能事。在这样一个浮躁的时代,文学的安静已是过时的陋习,或者——但愿我不是过于乐观——只成了少数不怕过时的作家的特权。(有删节)

试题:

1.文章开头为什么从波兰女诗人维斯瓦娃写起?(4分)

2.从全文看“一切真正热爱文学的成名作家”对待文学的态度是怎样的?请概括作答。(6分)

3.最后一段的划线部分写歌德的“抱怨”,可否删去?为什么?(4分)

参考答案:

1.(1)开篇从波兰女诗人维斯瓦娃成名后失去安静的烦恼写起;(2)引出并论述真正热爱文学的成名作家追求文学的安静,或答引出并论述真正热爱文学的作家对文学的态度;(3)联系时代,批判当代作家不能坚守文学的安静,反热衷宣传与炒作的现象,表达作者的忧虑。

2.(1)坚持全神贯注地写作,拒绝热闹;(2)认为作品的孕育是神圣的,不愿夸夸其谈;(3)主张作品至上,不希望成为公众关注的人物。

3.不可删。对比。突出强调当代社会中新闻对文学的侵犯以及作家的浮躁远比歌德所处的时代严重,为下文批判已失去安静的浮躁现实做铺垫。

(重庆市重庆一中 2013届高三上学期 一诊模拟考试)

周国平评注:

1.第1题:文章开头为什么从波兰女诗人维斯瓦娃写起?我说说原因——因为这篇文章是在维斯瓦娃得奖后不久写的,当时她成了新闻人物并为此烦恼,我觉得是论述文学的安静这个题目的一个好的由头。就这么简单。当然,学生是不知道这个背景的。如果回答由维斯瓦娃成名后失去安静的烦恼引出文学的安静这个主题,就应该算答对了,参考答案所列第(3)点可以去掉。一般来说,参考答案应该仅列与问题直接相关的要点,不可列间接相关的内容,根据后者扣分是不公平的。

2.第2题,参考答案所列三点是相同意思的不同表达,要学生把这三种不同表达都列举出来是不合适的。回答这个问题的关键是阐明两点:一、真正热爱文学的表现;二、对成名后热闹的态度。

3.第3题出得有意思,参考答案也好。

前言/序言

序

我的文章常被收进中学语文课本,更多被用于中学语文测试,这给我提供了一个机会,让我对中学语文教学有了一点近距离的观察。

首先要感谢语文教学界,承蒙其厚爱,我在中学生里有了许多读者。经常有人告诉我,说自己从中学开始就读我的作品了,我心知这主要缘于语文课。一个作家的作品能够由课堂这个最直接的途径,进入一代代少年人的视界乃至心田,这是怎样的福气,我感恩。在学生的心目中,进入课本也许就意味着进入历史,以至于有一回和某中学的学生见面,一个男生站起来说:“周老师您还活着啊,我以为您是民国人物哩。”我愉快又惭愧地为我还活着向他道歉。

然而,我也常听见有中学生发出抱怨,说我的文章把他们害苦了。这大约有两种情况。一是文章难懂,对此我要检讨自己,我的有些文章有概念化的毛病,品质不高,本不该被选中的。二是试题难答,这就不能全怪我了,有必要检讨测试的方式。有一回,一个初三女生拿给我一份试卷,是以我的《人的高贵在于灵魂》为文本的测试,她让我自己做一下,然后按照标准答案打分,我得了69分。她十分得意,因为我比她分低,她还得了71分呢。当然不能说作者一定很理解自己的作品,但是,如果标准答案是作者自己也不容易猜中的,我们就有理由问:所谓标准答案的根据是什么?这种有标准答案的测试方式能否测出真实的理解能力?

现行测试方式对语文有一个似乎不言而喻的定位,即语文是一门知识。按照这个定位,理解一个文本,就是要把这个文本所包含的知识找出来,予以牢固的掌握。语文诚然包含知识,比如语法规则和修辞手法之类,但语文课的目的是培养阅读和写作的能力,而这种能力其实与是否牢记这类知识没有什么关系。这类知识是默会和实践性质的,没有人是因为牢记这类知识而成为一个好的文学鉴赏者或者一个好的作家的。本书中多有这样的试题,问某个句子运用了什么论证方法,我看了答案才知道,竟有道理论证、举例论证、对比论证、正反论证、比喻论证、引用论证等这么繁多的名目,而我写这些句子的时候哪里想得到。

按照语文是知识的定位,文本的内容也被归结为若干知识要点,无非是中心论点(主题思想)、段落大意以及文中某些关键语句的含义,而能够按照标准答案回答出这些要点就算是理解了文本。这是现行语文测试的一个基本模式,我认为它不但把理解简单化了,而且阻碍了真正的理解。我要郑重强调一个观点:语文绝不只是知识。这有两层意思。其一,即使你在逻辑上正确地归纳了文本的中心论点和段落大意(这在一定程度上可以看作知识),也不等于理解了文本,因为好的文本的意义远远大于这一点儿知识。其二,知识有标准答案,文本的意义则不可能有标准答案,好的文本的意义一定是开放的,因此真正的理解也一定是积极的而不是被动的。可是,标准答案的存在却逼迫学生只能做被动的理解,把注意力放在揣摩可能的答案上面,阻塞了主动的积极的理解过程。

真实的理解过程是怎样的?我们与一个文本相遇,它借文字符号表达了某种意义,在理解之前,这个意义是不明确的,唯有在理解中才会明确起来。所谓明确起来,并不是文本中有一个纯粹客观的东西,我们把它捕捉到了。一方面,文学作品传达的是作者的感受和思考,其意义是复杂而非单一的,从不同角度去看可以有不同的理解。另一方面,接受者面对一个文本的时候,心灵不是一片空白,他在以往的经历和阅读中也积累了感受和思考,一定会把他的积累带进理解之中。这个情况既不可避免,也十分必要,实在是理解的前提,因为倘若心灵一片空白,他是不可能读懂任何文本的。

根据这两个方面,德国哲学家伽达默尔提出了一个概念,叫作视域融合。理解发生的时候,存在着两个不同的视域,一是文本的涵义,二是接受者的心灵积累,而理解的结果是这两个视域的融合。最后得出的东西,必定为文本和接受者所共有,你中有我,我中有你,其间的界限事实上无法明确区分。

换一个说法,理解是接受者与文本之间的对话,而成功的理解就是有效的对话。一方面,文本是好的文本,有丰富的内涵,有充分的开放性。另一方面,接受者是好的接受者,有丰富的心灵积累,有充分的理解力。因此,二者之间能够最充分地相互作用,实现最大限度的视域融合。经由这样高品质的理解,文本的意义和接受者的心灵积累都在增长。纵观人类的精神历程,优秀书籍的传播和优秀心灵的成长的确是同行并进的。

用这个观点来看语文课,无论课文阅读,还是文本测试,都应该把重点放在调动和增加学生的心灵积累上,以此促进学生的心灵生长。为此第一必须选择好的文本,不但要有值得去理解的内涵,而且要契合学生心灵积累的一般情况。务必杜绝假大空的文本,那种东西既没有可供理解的内涵,在学生的真实经验中又没有对应物,只会麻痹和败坏心灵。第二要改变教学和测试方式,总的精神是推动学生与文本对话。测试对文本的理解,我主张用两种方式,一是写评论或读后感,二是设计出能够激发独立思考的试题,这样的试题不可能有标准答案。在这两种方式下,评判的标准都是看有无真实感受和独立见解,能否言之成理。事实上,在自然的阅读状态中,学生哪里会去关注主题思想、段落大意之类的东西,他如果读得兴趣盎然,内心必有一种共鸣或者抗争,而这正是他的理解力得到了充分动员的表现。现行语文课的问题就在于违背了这种活泼的自然状态,人为设计一套死板的方式。

语文课有两项使命。一是母语的训练,让学生学会正确地读、想、写。二是人文素质的培养,亦即上文所说的心灵的生长。在实际的教学中,二者是不可分的。教材是基础,应该既是优秀的母语范文,又有纯正的人文内涵。无论母语的训练,还是人文素质的培养,都是通过阅读好作品受熏陶的过程。理解不是孤立的能力,它是在熏陶中不知不觉形成的,语文测试所测试的实际上就是熏陶的效果。

本书的主体部分是55份中学语文试卷,是一位有心的编辑替我搜集和汇编的。用作测试文本的我的文章,其中有相当一些,出题人做了删节,本书皆保持原样,不予复原。在每份试卷后面,我都写了评注。有些试卷甚合吾意,有些明显存在我所批评的弊病,我都如实写了我的看法。我的评注皆对事不对人,为此在写之前决不去看是哪个单位使用了这份试卷。我的看法不一定对,只是一种切磋,旨在探索合理的语文教学和测试体系。在这个探索中,我的文本只是方便的案例,用谁的文本都一样,不会影响我的判断。我期待本书能在语文教学界引起讨论,也欢迎有切身体会的中学生发表意见。

周国平

2016年12月31日

用户评价

在思考“教育的本质”这个问题时,我常常会想起一些童年时期的经历。我们被要求背诵大量的公式、定义,去解答那些标准化的问题,仿佛只要掌握了这些“标准答案”,就意味着学业有成。然而,很多时候,这些知识并没有真正融入我们的思维,也没有激发出我们对知识的真正兴趣。教育,究竟是为了让我们成为合格的“标准件”,还是为了唤醒我们独立思考的能力,培养我们解决未知问题的能力?那些“标准答案”,往往是前人已经探索出的结论,它们固然重要,但如果教育仅仅止步于此,那它就失去了创新的活力。真正的教育,应该像一把钥匙,打开我们探索未知世界的大门,鼓励我们去质疑、去探索、去创造。它应该帮助我们建立自信,相信自己有能力去面对挑战,去找到属于自己的答案,而不是一味地寻求他人的肯定。

评分接触了一些关于“极简主义”的生活理念,着实让我眼前一亮。我们习惯于被消费主义裹挟,不断地追求更多的物质,以为拥有越多就越快乐、越有安全感。然而,这种无休止的占有,反而带来了更多的负担和焦虑。衣柜里塞满了从未穿过的衣服,书架上堆满了读不完的书,各种电子产品更新换代的速度快到让人应接不暇,这一切都在无声地消耗着我们的时间和精力。极简主义提倡的“少即是多”,并非剥夺,而是一种对生活本质的回归。它鼓励我们审视自己真正需要的东西,去除不必要的干扰,将有限的资源和精力投入到更有意义的事情上。这不仅仅是物质上的断舍离,更是精神上的净化。当生活变得简单,我们才能更清晰地看到自己的内心,才能有更多的空间去体验生活的美好,去陪伴家人,去追求真正热爱的事业。它挑战了“拥有即是价值”的固有观念,让我们重新定义“成功”和“幸福”。

评分最近在翻看一本关于明代文人的传记,里面描绘的那些清高孤傲、寄情山水、或是沉醉于艺术创作的文人墨客,他们的生活方式和价值追求,与我们当今社会主流的“成功学”和“效率至上”形成了鲜明的对比。我们习惯于将“有成就”定义为物质的富足、事业的辉煌,而对那些追求精神富足、淡泊名利的生活方式,常常报以不解甚至怜悯。然而,当我们深入了解这些文人的内心世界,看到他们笔下流淌出的才情,感受他们对生活美学的执着,不禁会思考,真正的“富有”究竟是什么?是银行账户里的数字,还是心灵深处的安宁与丰盈?那些被我们视为“异类”的生存姿态,或许正是对当下社会单一价值导向的一种有力反驳。他们用自己的人生选择,诠释了另一种可能,一种不被主流裹挟,坚持自我价值实现的可能。他们的故事,像是一股清流,涤荡着被功利主义浸染的心灵,提醒我们,在追逐世俗成功的道路上,切勿迷失了自我,忘记了生命本真的意义。

评分读完《论语》的节选,掩卷长思,总觉得其中许多道理,用当下的眼光去审视,似乎多了几分“不合时宜”的色彩。孔子所倡导的“君君、臣臣、父父、子子”,在现代社会里,其严密的等级和夫唱妇随的论调,很容易被贴上“迂腐”的标签。然而,仔细揣摩,这并非简单的教条,而是对社会秩序和人伦关系的深刻洞察。他并非要求人们机械地遵从,而是强调各司其职、各尽本分,在秩序中寻求和谐。这与我们当下强调的“自由平等”似乎有些矛盾,但如果我们将“君”理解为一种责任,“臣”理解为一种担当,那么这种秩序感反而能为个人自由提供更坚实的基础。我们追求的自由,是否也需要有其边界,有其责任的支撑?那些看似“标准”的答案,往往忽略了语境和时代的变迁,而《论语》的智慧,恰恰在于其超越时空的普适性,它提供的不是固化的模式,而是思考的维度,是让我们在面对现代社会的复杂性时,依然能够找到内心的定力与方向。或许,那些“不标准”的解读,才是对古人智慧更深的致敬。

评分最近看了一些关于“反内卷”的讨论,感觉深有同感。我们生活在一个高度竞争的环境中,无论是学业还是职场,似乎都充斥着一种“内卷”的现象。大家都在拼命地付出,拼命地加班,但最终的结果往往是大家都筋疲力尽,而整体的进步却十分有限,甚至有人因此感到迷茫和挫败。这种“内卷”的模式,是将资源和精力消耗在一个不断自我强化的循环中,而忽视了真正的创新和突破。我们被要求不断地“更卷”,去适应这种不健康的竞争机制,但有没有想过,或许我们可以选择“不卷”?“反内卷”并非是放弃努力,而是寻找更聪明、更高效、更可持续的发展方式。它鼓励我们跳出固有的思维模式,去探索新的可能性,去关注个体价值的实现,而不是盲目地跟风和攀比。当越来越多的人选择“反内卷”,或许才能打破这种恶性循环,创造一个更健康、更公平的竞争环境。

评分书很好值得推荐,给儿子买的,他喜欢的,而且得爱买书,给快递点赞哦

评分对标准答案说不——试卷中的周国平,大家风范

评分基本上是考题集,所谓说不,只有极少数文字

评分对于语文教师来说非常实用,对于语文课上如何来提问很有启发性。

评分买给孩子看的,还可以的。

评分可以

评分书不错??????????。

评分对标准答案说不——试卷中的周国平,大家风范

评分基本上是考题集,所谓说不,只有极少数文字

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有