具体描述

编辑推荐

适读人群 :广大读者,政商界人士,体育界人士倾听精英的声音,寻找智慧的光芒。

他们,在好的年代,做着爱的事,对世界发挥着影响。

主持人杨澜做了15年并且还在做的名人访谈节目,访谈栏目的标杆,中国不能缺少的有思想的节目。言语睿智,内容启智。

接受访谈的嘉宾在政治、经济、文化、科技、体育等领域不停跳跃,多为各界精英,为大众熟知,有影响力。

内容简介

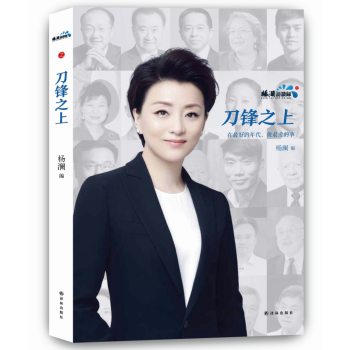

本书为大型电视访谈节目《杨澜访谈录》的实体书之一。

书中甄选的时代热点人物包括:李彦宏、王健林、王石、向文波、孙杨、李琰、郑智、星云大师、金墉、史蒂芬?斯蒂格利茨、罗伯特?希勒、吉米?卡特、巴切莱特、朴槿惠、李光耀、李显龙……畅谈的话题不仅围绕时事或专业,更以人的经历、感受和智慧为中心,抽丝剥茧地讲述人的故事,以成败得失、人生百味体现人的智慧和感悟。

作者简介

杨澜:资深传媒人士,阳光媒体集团和阳光文化基金会的联合创始人、主席,国内著名资深电视节目主持人。曾获多项国内外荣誉,包括哥伦比亚大学国际与公共事务学院环球领导力奖、中华慈善奖具爱心慈善行为楷模及中国全国三八红旗手标兵荣誉称号等,被《福布斯》评为全球具影响力的100 位女性之一。

精彩书评

百度里我并不是聪明的人,只是我早愿意去冒这个险,去做这些事情,赶上了一个好时候。

——李彦宏

企业家们在企业方面的经验、智慧,如何运用到社会公益慈善活动上去,从某种角度上来讲,比钱更重要。

——王石

每个人生下来都有自己独特的才能、力量和梦想,我觉得让国民发挥自己大力量的时候,国民就会感受到幸福。

——朴槿惠

人忙心不忙,我们的心要安详,心如果不忙的话,光是体力上的消耗,它休息一下就又恢复了。

——星云大师

目录

李彦宏:在刀锋上行走

王?石:公益仅有钱是不够的

向文波:中国人走出去学到了什么

王健林:我始终如履薄冰

李稻葵:我看2014中国经济的变革与发展

汪向东、梁春晓:巨浪中的商业颠覆?

李彦宏、张亚勤:云端的大数据

孙?杨、张亚东:在质疑声中证明自己?

郑?智:胜者的遗憾?

李?琰:辉煌在延续?

李伟、徐勇凌:生命的警示?

许华、马勇:走进甲午?

韩长赋:舌尖上的安全

星云大师:我的一脉中国情

杨东平、刘飞:童年需要起跑线吗?

毛大庆、李稻葵:楼市十年冷暖

吴建民、曲星:北京APEC,中国准备好了

吉米?卡特:和而不同的共存之道

李显龙:互联互通,创造机遇

朴槿惠:因信念坚定前行

巴切莱特:持续做正确的事

李光耀、李显龙:传承与革新

金?墉:改革需要系好安全带

约瑟夫?斯蒂格利茨、罗伯特?希勒:中国经济在挑战中前行

用户评价

最近一直感到有些创作瓶颈,脑子里总是空空荡荡的,想要寻找一些新鲜的灵感和视角。《杨澜访谈录之刀锋之上》这个书名,像一道闪电划破了我思维的迷雾。我立刻联想到的是那些在极限环境中,将自身能力发挥到极致的人物,他们的生活状态,必然充满了未知与风险,但也因此显得格外精彩和令人敬佩。我设想,这本书或许收录了许多在国际舞台上,或者在改革前沿,面临着巨大挑战的佼佼者。他们可能在谈判桌上据理力争,在科学研究中突破极限,或者在政治旋涡中斡旋。这种“刀锋之上”的生存状态,无疑需要极高的智慧、过人的胆识以及强大的心理素质。我希望通过这本书,能窥见这些人物在巨大压力下的真实反应,了解他们是如何克服恐惧,如何在关键时刻做出最有利的选择,又是如何在这种高压状态下保持创新和活力。对于我这样一个创作者来说,这样的人物故事,无疑是宝贵的灵感源泉,能够启发我对生活和创作的更多思考。

评分坦白说,最近的生活节奏着实让我有些喘不过气,每天忙碌于工作和琐事,感觉像是被生活推着走,很少有时间真正停下来审视自己,去思考什么才是真正重要的。偶然在书店的角落里瞥见了《杨澜访谈录之刀锋之上》这本书,这个名字一下子就抓住了我的眼球。我脑海里浮现出的是一种非常具象的画面:身处高位,承担重任,每一步都走得小心翼翼,稍有不慎便可能跌落深渊。这种“刀锋之上”的意境,恰恰是我当下感受到的某种压力的隐喻。我很好奇,杨澜女士是如何通过她的访谈,将这些身处高压环境下的公众人物的内心世界展现出来的?他们的勇气从何而来?在巨大的压力面前,他们又是如何保持冷静和清醒的?这本书是否会提供一些解决困境的思路,或者仅仅是让我感受到一种共鸣,知道原来我不是唯一一个在“刀锋之上”行走的人?我希望这本书能带给我一种力量,一种在逆境中坚持的勇气,一种对人生更深刻的理解。我期待它能够在我迷茫的时候,成为一盏指路明灯,或者是一剂强心针。

评分最近一直在寻觅能触动我内心深处,又能带来一些思考的书籍,偶然间被一本名为《杨澜访谈录之刀锋之上》的书名所吸引。这个名字本身就带着一种强烈的戏剧张力,仿佛预示着里面隐藏着许多直击人心的故事和深刻的洞察。虽然我还没有翻开它的扉页,但光是这个名字,就已经在我脑海中勾勒出了一幅幅画面:也许是那些在人生十字路口面临艰难抉择的人物,也许是那些在挑战中淬炼出坚韧品格的灵魂,亦或是那些在时代浪潮中奋力搏击的身影。《刀锋之上》这个意象,让我联想到的是一种极致的体验,一种在危险边缘行走,却依然保持清醒与尊严的状态。我期待这本书能带领我走进那些不为人知的内心世界,去感受人物的挣扎、勇气与智慧。它是否会像一把锋利的刀,剖析人性的复杂?它是否又像是在刀锋上跳舞,展现出一种惊心动魄的美?我迫切地想知道,杨澜老师又是如何捕捉这些“刀锋之上”的故事,并将其娓娓道来,引发读者无尽的遐想与共鸣。这本书,在我尚未阅读之前,已经在我心中播下了好奇的种子,我相信它定能给予我一次难忘的精神洗礼。

评分作为一个对人物访谈类节目情有独钟的读者,杨澜老师的主持风格一直以来都给我留下了深刻的印象。她的智慧、敏锐以及在访谈中展现出的同理心,总能让被访者放下心防,袒露最真实的一面。《杨澜访谈录之刀锋之上》这个书名,更是激发了我强烈的好奇心。我猜想,书中所收录的访谈对象,一定都是那些在各自领域有着非凡成就,但同时也承受着巨大压力和挑战的杰出人士。或许他们是企业家,在瞬息万变的商海中搏击;或许是科学家,在未知领域探索前沿;又或许是社会活动家,在为公平正义奔走呼号。他们的“刀锋之上”的生活,究竟是怎样的?他们是如何在高风险高回报的境遇下,做出艰难决策的?书中是否会揭示他们不为人知的挣扎与牺牲?我非常期待看到杨澜老师如何通过她独特的视角和提问技巧,挖掘出这些人物身上最闪光,也最脆弱的一面,从而让读者更立体地认识他们,并从中汲取力量。这本书,对我而言,不仅仅是一次阅读体验,更是一场关于人生智慧和勇气的大师课。

评分近期,我一直对那些在历史进程中扮演着重要角色的个体感到着迷,特别是那些身处风暴中心,但依然能够保持独立思考和坚定信念的人物。《杨澜访谈录之刀锋之上》这个书名,一下子就让我联想到了那些在变革时代,在巨大压力下做出关键决策的领导者、思想家或者行动者。他们所处的环境,必然是充满了不确定性和潜在的危险,每一步都可能影响深远。我非常好奇,杨澜女士在这本书中,是否通过访谈,深入挖掘了这些人物在做出重大抉择时的内心纠葛?他们是如何权衡利弊,如何在复杂多变的局势中找到突破口?“刀锋之上”是否也意味着他们需要承受常人难以想象的孤寂和质疑?我期待这本书能够带我走进历史的纵深处,去理解那些关键时刻的个人选择是如何影响时代走向的,并从中学习如何在不确定的未来中,保持一份清醒的判断力和坚定的方向感。这本书,在我看来,或许是一本关于领导力、勇气与历史洞察的宝贵读物。

评分书挺不错的 谩骂挺好的 质量也不错 应该是正品货

评分很好很好的书,推荐大家阅读

评分这本书挺好的 给朋友买的 值得推荐

评分很好看的书啊

评分不错

评分很好看的书啊

评分好

评分很好看的书啊

评分喜欢杨澜,书包装完好,物流给力,就是没啥活动

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有