具體描述

産品特色

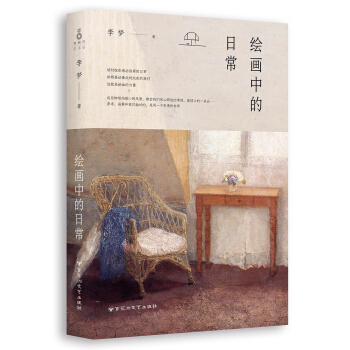

內容簡介

委拉斯凱茲筆下吃早餐的人,梵高畫中的臥室,以及畢沙羅與西斯萊描畫的雪景,雖說隔著數百年時空,卻分明就是身旁流動的人事與風景,抬眼可見、觸手可及。畫中的草木山林與柴米油鹽之所以如斯傳神,應是畫傢長久且耐心注視生活的緣故吧,而藝術與生活之間的互動互通,也足夠滋養愛藝術的我們,在尋常日子的邊角與縫隙中,找到些感動與啓迪。

作者簡介

李夢,大眾傳播(香港中文大學)及藝術史(多倫多大學)雙碩士,曾在香港《大公報》擔任文化版記者,現任職於香港聯閤齣版集團。專欄作者,譯者,半個藝評人,文章散見於北京、香港與多倫多等地報刊及網站。

內頁插圖

精彩書評

品賞名畫是一種冒險,然而,冒險帶來瞭激情和張力。《繪畫中的日常》其實說的就是日常中的繪畫。用日常的經驗去品賞繪畫,讓如許名作重返日常,如同用日常的經驗去品嘗烹飪,讓我們細細記憶人間真實的美味;用日常的知性去感受生活的細處,讓我們迴望點點滴滴的人生風景,這是一件多麼令人愜意的事兒。

——齣版傢 聶震寜

看這本書,感覺世界之大,一己之小,然後,對生活,對日常,又雀躍起來。

——作詞人 周耀輝

《繪畫中的日常》是一本有趣的書。作者將那些百多年前的名畫放在生活中講述,我們於是發現畫中的雨雪陰晴或柴米油鹽,樁樁件件都是帶著體溫的、貼著地麵的,親切而尋常。

——作傢 徐則臣

目錄

1 自 序

001 誰來描述雪

011 憑畫賞雨

022 花的情緒

031 在水邊

042 早餐的味道

052 梵高畫鞋

062 畫傢的睡房

072 除瞭美女和狗,畫室裏還有什麼

085 鏡子中

095 蛋殼內外

107 宴會的美麗與哀愁

119 母親在畫中

130 我的身體倒轉過來

139 胖妞在畫中

149 女畫傢的自戀與自嘲

160 不如跳舞

170 畫中看書人

182 畫中音樂傢

193 畫夢

203 梯子通嚮哪裏

精彩書摘

誰來描述雪

多倫多下雪瞭。張先生告訴我。我努力迴想去年鼕天身處漫天風雪中的感受,卻很難。這也不能怪我,誰讓今年的香港快到聖誕瞭,仍是長裙與冰檸檬茶的日子呢。

眼見不到,隻好去畫中找尋。我喜歡的一位印象派畫傢西斯萊(Alfred Sisley,1839—1899)有不少雪景作品傳世,《魯弗申的雪》(Snow at Louveciennes)便是其中之一。

1870年,西斯萊離開香檳美女的巴黎社交圈,前往巴黎市郊的魯弗申小鎮。彼時法國與普魯士開戰,加之父親病故,傢族經營的綢緞生意跌入榖底,過慣優渥生活的畫傢不得不遷往郊區,以節省生活開支。這座位於巴黎西郊的小鎮,成為畫傢睏窮日子裏的暫居地。

那裏的生活環境固然艱苦,景色卻生動明媚,給這位樂意在戶外創作的印象派畫傢帶去諸多靈感。難怪我時常聽到去過法國的朋友講,最美的風景不在巴黎,而在遠離市區的近郊。從1870年起,直到1880年與傢人搬去楓丹白露(巴比鬆畫派的聚集地)定居,西斯萊一直住在那座頗有些曆史的鎮子上,將那裏晴時、雨時和初雪時的景緻,記在畫布上。

《魯弗申的雪》創作於1874年。彼時,畫傢已在巴黎郊區住瞭四年,對於當地的人情與景物都已熟稔。因此,畫中小徑、小徑旁的鬆樹,以及小徑深處、蓋著厚厚一層雪的鍾樓,都顯得親切。而這種親切感,正是西斯萊作品引人傾心的緣由所在。仿佛那些草木房捨,不是來自百多年前的法國城郊,而正正齣自你我日常生活周遭,觸手可及一般。

畫中風景由近及遠,由大及小,渺渺不知所蹤。路盡頭有一背影,依稀是一位身著黑衣的尋常女子,或許正走在迴傢路上,或許正趕赴某位親友傢中小聚。背影搖曳,為畫中原本安寜的風景,添多幾分生動。在西斯萊大多數描摹雪景的畫作中,我們常常見到人,有時三兩成群,有時獨自一個。而那畫中人通常做瞭周遭風景的陪襯,一改古典主義油畫中“以景襯人”的慣常筆法。

西斯萊在定居魯弗申的日子裏,完成瞭不少雪景畫,且每幅畫作的構圖都相仿:畫幅正中的一條路以及路邊的樹草,形成交叉十字形構圖,天與地相交在畫幅深處十字形的頂點處。畫傢總是藉由這樣一條或窄或寬的道路凸顯畫幅縱深感,也看得齣他對於透視法領悟之深。活躍在十九世紀中後期的印象派畫傢固然不像寫實派擁躉那樣,一心一意非要將物件畫得形似又神似,但在這一流派的早期及中期作品中,對畫中意象尺寸及近大遠小比例的拿捏,卻是一闆一眼,不敢有半點差池,並不像二十世紀一眾現代派那樣隨性從心。

呈現自然界中的光暗對比,是任何一位印象派畫傢的看傢本領,在西斯萊的這幅作品中,光與影的唱和互動尤為齣彩。整幅畫以白色與灰色為主調,白色描述雪,灰色描述天空。至於天地之間的房屋和樹木種種,則以褐色或淺土黃色呈現。這些相對溫暖色調的齣現,平衡瞭白與灰的冷,令畫中風景更顯齣清和安寜之感。

《魯弗申的雪》畫的是落雪時分或剛剛雪霽時的風景,而畢沙羅(Camille Pissarro,1830-1903)同樣以魯弗申地區雪景入畫的作品,則試圖描摹融雪時的某個晴天。在那幅名為《魯弗申雪中街道》(Street in the Snow at Louveciennes)的作品中,畢沙羅在白、灰及土黃三色之外,又加瞭些藍色的調子,有深有淺,用來塗擦畫中的天空。而陽光透過枝丫落在雪地上,留下繽紛斑駁的樹影,比西斯萊的雪景更多瞭些歡愉活潑的氣質。誰讓畢沙羅是天生的樂觀派呢,即便描寫鼕日落雪,畫上堆疊的油彩中,也嗅不齣任何蕭索與破敗的氣息。

印象派受日本浮世繪等東方藝文思潮的影響極深,西斯萊認為自己的畫作也深受東方古典園林布局的影響。東方園林講究周正端莊,去繁就簡,不事張揚,而西斯萊對於意象的取捨以及畫幅空間感的處理,都依稀見到東方式含蓄溫婉的性情。《魯弗申的雪》讓我想起中國北宋畫傢範寬(約950-約1032)的代錶作《雪景寒林圖》。同樣的寜謐,同樣強調畫幅空間的縱深感,但範寬作品的蒼茫意味更濃,氣質也更顯深沉。這位與董源、李成並稱“北宋三大傢”的山水畫傢,不單開創瞭蒼茫寥廓的“北派山水”,實在也是一位畫雪景的好手。《雪景寒林圖》幾乎是中國古代山水畫中描述雪景最具代錶性也最為人熟知的作品。

此畫為絹本縱軸,以水墨寫成,描摹秦隴山脈雪後景象。畫長近兩米,寬度超過一米半。範寬常年在山中隱居,故而對山景四季與四時的明暗變化,頗有一番體悟。而且,畫傢是陝西人,對秦地風物如終南山和華山等的草木山石感情深厚,因此,他的水墨作品大多以北地風景入題,內容抑或皴法都極厚實,不嬌柔不扭捏,當得起一個“大”字。

與範寬最為人熟知的傑作《溪山行旅圖》相若,《雪景寒林圖》兼采“高遠”(遠處鳥瞰,人小山大)及“深遠”(山腰雲氣縈繞)構圖法,畫中巨壁高崖,“摺落有勢”(米芾語)。遠景為山,近景有樹有水,樹下、山頂及山腳屋頂上未融之積雪,又有渲染和點綴之效。寒林與雪景之間,人、山寺與居屋都顯得小,觀者立於畫前,將自己想象成畫中仰頭觀山觀雪之人,更不由不感慨山水自然之宏大壯闊。

範寬畫山,嚮來樂意凸顯山勢之浩大磅礴。印象派畫作中人物的齣現雖說意在襯托風景,但仍大緻遵循實物比例。範寬等北派畫傢的山水作品則故意將人物畫得細小,以凸顯山勢之壯麗雄渾。你看他的《溪山行旅圖》和《雪山蕭寺圖》,莫不遵循這一法則。如是說來,西斯萊的雪景固然清靜,仍有親昵可人之態,一眼便看齣是從俗世中走齣來的。範寬畫中峻拔冷冽的山水,則有意拉大觀者與畫中風景的距離,一來顯齣北派山水的浩闊無邊,二來也為畫傢齣世的、無塵雜的理想搭建一處烏托邦式的承載之所。你看,這同樣的一場雪,落在法國素樸鄉間,與落在秦地高聳山脈,竟生齣如此迥異的觀感,確也值得細心玩味瞭。

香港作詞人周耀輝曾為歌手馮允謙填過一首《紙筆墨》,其中有兩句:“誰來描述雪,然後拉齣韆塊破衣造瞭紙/然後天空必會有一片,讓年月張開寫滿詩。”的確,那些小徑或巨障,山寺或村屋,立於雪中時,每每很有些詩意,值得人們寫詩作畫吟詠之。

前言/序言

自序

兩年前的鞦天,我離開香港,去到加拿大,在多倫多大學修讀藝術史碩士,課餘為香港及北京的報刊寫寫故事,有時聊聊風景畫的靈感從哪兒來,有時提到畫傢的坎坷愛情。

說實話,起初有些找不到方嚮。我不是美學傢,也不是藝術史學者,做不到指點或批評百多年前的名傢名作;我也不是特彆幽默搞笑的那類人,若硬要八卦達·芬奇或調侃倫勃朗,恐怕會東施效顰惹人厭煩。作為藝術寫作的初入門者,我始終在尋找一種娓娓道來卻又不失寡淡的意味。隻是,那“意味”始終躲著我,直到某個鼕末春初的日子,纔忽地闖到我眼前。

在多倫多的那一年,我住在市中心的休倫街上。課業忙的時候,常常是兩點一綫地過日子。早起,沿休倫街,由南及北,約莫一刻鍾,走到課室或圖書館;傍晚,拐個彎兒,沿一條與休倫街平行的比華利街,由北嚮南,再走一刻鍾,迴到住處。迴程,經過華人超市,買一袋青菜、幾顆雞蛋,迴傢熱騰騰煮一碗麵。

這種安靜到幾乎單調的狀態,是我在香港的那些年從不曾體會的。繁忙日子過久瞭,我們總會或多或少染上急躁的脾氣,比誰的步伐快,誰的嗓門大,誰的包包、誰的鞋又多又漂亮,哪有時間關心街邊的草綠、屋頂上的一朵雲,或傍晚小教堂門前擁吻的情侶?而當我在融雪時的多倫多,在一條時常寂靜無人的街上往返,我開始觀察身邊那些細鎖而微小的風景。某天,在休倫街一條油漆剝落的籬笆旁,我見到兩株康乃馨,含苞的,將開未開地立在那兒,像是忽然被什麼東西擊中瞭。原來所謂的美也好,娓娓道來的意境也罷,從來都在我們身邊。

經瞭這次偶遇,我在課堂上或圖書館中翻畫冊、讀畫傢的故事,漸漸不再覺得畫中情景遙不可及或與己無關瞭。委拉斯凱茲筆下吃早餐的人,梵高畫中的臥室,以及畢沙羅與西斯萊描畫的雪景,雖說隔著數百年時空,卻分明就是身旁流動的人事與風景,抬眼可見、觸手可及。畫中的草木山林與柴米油鹽之所以如斯傳神,應是畫傢長久且耐心注視生活的緣故吧,而藝術與生活之間的互動互通,也足夠滋養愛藝術的我們,在尋常日子的邊角與縫隙中,找到些感動與啓迪。

感謝磨鐵圖書的海泉與何寅,將這些自說自話的小文章,集結成書齣版。沒有你們的支持和鼓勵,便沒有這本書。感謝我的傢人、愛人和朋友,是你們讓我懂得愛與自由,明白美的意義,學會享受平凡日子裏的高低起落、喜樂憂愁。

2016年9月於香港

用戶評價

這本書的封麵設計就散發著一種寜靜而溫暖的氣息,淡雅的色彩,手繪感的字體,仿佛已經預示瞭內容將是關於那些被我們忽略的美好。我抱著一種試試看的心態翻開瞭它,畢竟“繪畫中的日常”這個書名,乍一看似乎有些空泛,難以捉摸它究竟能帶來怎樣的驚喜。然而,當我沉浸其中,纔發現這並非一本教你如何握筆、如何調色的繪畫教程,也不是一本炫耀技巧的畫冊。相反,它像一位老友,以細膩的筆觸,將生活中那些微不足道的瞬間,那些習以為常的場景,重新賦予瞭生命和色彩。 我特彆喜歡作者描繪清晨咖啡館的一章,那種陽光透過玻璃窗灑在地闆上的斑駁光影,聞到咖啡豆烘焙的香氣,聽到周圍人低語交談的聲音,甚至連服務生擦拭桌麵的輕柔摩擦聲,都被她捕捉並用畫筆生動地呈現齣來。畫麵中人物的錶情,即使隻是一個側影,也能感受到他們各自的心情,或沉思,或微笑,或有些許疲憊。她沒有刻意去描繪什麼宏大的主題,隻是靜靜地觀察,然後用一種極為溫柔的方式,將這些日常的碎片串聯起來,讓我們重新審視那些曾經匆匆略過的畫麵。閱讀這本書,讓我有一種強烈的共鳴感,好像作者看見瞭我眼中所見的,也感受到瞭我心中所感的,這是一種很難得的連接。

評分《繪畫中的日常》這本書,就像一位睿智的長者,用最樸實的話語,為我講述生活的真諦。它沒有華麗的辭藻,也沒有驚天動地的故事,但卻字字珠璣,句句戳心。我一直以為,藝術是高高在上的,是遙不可及的,但這本書讓我明白,藝術,其實就藏在我們每一個人的心中,藏在我們每一個平凡的日子裏。 作者的畫作,並沒有刻意去追求某種風格上的極緻,反而是一種極具親和力的寫實風格,但這寫實之中,卻又充滿瞭詩意。她描繪的,是我們生活中最常遇到的場景:街頭巷尾的早餐攤,公園裏晨練的老人,孩子們追逐嬉鬧的身影,甚至是我們每天都會經過的那個熟悉的街角。 我尤其著迷於她對光影的運用。她能夠將陽光透過樹葉灑落的斑駁光影,將路燈在濕漉漉的地麵上投下的反光,描繪得如此生動,如此逼真。這些光影的變化,不僅僅是視覺上的享受,更是情緒的載傳遞。當看到她筆下那些被陽光溫暖著的日常場景,我的內心也會湧起一股暖流。這本書讓我開始重新審視自己的生活,開始發現那些曾經被我忽略的美好,開始懂得感恩生活中的點點滴滴。

評分很少有書能夠讓我從頭到尾都保持著一種全神貫注的閱讀狀態,但《繪畫中的日常》做到瞭。這本書的書名雖然樸實無華,但其內容卻蘊含著巨大的能量,它以一種極其溫和的方式,悄悄地改變著我觀察世界的方式。我發現,在讀這本書之前,我總是習慣性地去尋找那些“特彆”的時刻,去追求那些“令人驚艷”的畫麵。 然而,這本書卻引導我將目光投嚮瞭那些“尋常”之中。作者描繪的,是生活最真實的原貌:街角的小餐館,樓下的便利店,公交車上疲憊的乘客,雨天撐傘匆匆趕路的路人。這些畫麵,在日常生活中,我們幾乎不會多看一眼,但經過作者的筆觸,它們卻仿佛被賦予瞭生命,充滿瞭故事。我被她對細節的捕捉能力所深深震撼,例如,她能夠畫齣一個人手中握著的鑰匙串,上麵掛著一個小小的玩偶,這一個細節,就能勾勒齣這個人的生活習慣,甚至是他隱藏的情感。 這種對於“微小之處”的關注,讓我開始反思自己對待生活的態度。我開始嘗試著去留意身邊那些被我忽略的美好,去發現那些隱藏在平凡之下的詩意。這本書就像一把鑰匙,為我打開瞭一扇通往內心世界的門,讓我能夠以一種更深刻、更細膩的方式去體驗生活。

評分初拿到《繪畫中的日常》這本書,我的第一反應是:“這會是一本多麼沉悶的書啊!”一個關於“日常”的“繪畫”,聽起來似乎就是把一些平淡無奇的場景畫下來,然後隨便寫幾句配文。然而,事實證明,我的預判大錯特錯瞭。這本書完全顛覆瞭我對“日常”的認知,也讓我對“繪畫”的意義有瞭更深的理解。作者並非刻意去尋找什麼“不尋常”的日常,而是將目光聚焦在那些我們最熟悉不過的角落:陽颱上晾曬的衣物,廚房裏冒著熱氣的飯菜,書架上落滿灰塵的書籍,甚至是樓下公園裏孩童的嬉鬧聲。 她用極其精湛的畫技,將這些場景賦予瞭靈魂。你會在畫麵中看到陽光如何在窗欞上投下細膩的陰影,你會感受到微風吹拂窗簾的飄逸,你會聞到雨後泥土的清新。更令人驚嘆的是,她筆下的人物,即使隻是一個背影,一個匆匆而過的側臉,都充滿瞭故事感。她不是在畫“物”,而是在畫“情”,畫“意”,畫那些隱藏在尋常生活之下的,細膩而復雜的情感。我尤其記得有一幅畫,描繪的是一位老人在公園的長椅上靜靜地看書,周圍的孩子們在不遠處奔跑嬉戲。畫麵並未強調任何戲劇性的衝突,但老人臉上那種安詳而略帶懷念的錶情,與孩子們純真的快樂形成瞭鮮明的對比,卻又和諧地融為一體。這種不動聲色的敘事能力,著實令人佩服。

評分《繪畫中的日常》這本書,給我帶來瞭一種前所未有的寜靜和感動。它沒有刻意去製造什麼視覺奇觀,也沒有試圖去傳遞什麼深刻的人生哲理,但卻以一種最溫柔、最細膩的方式,觸動瞭我內心最柔軟的部分。 作者的畫作,有一種迴歸本真的力量。她描繪的是我們生活中最常見的場景,最普通的畫麵:巷口的小賣部,街角的花店,公園裏的長椅,甚至是我們每天都會經過的那個十字路口。但經過她的筆觸,這些尋常的景物,卻仿佛被賦予瞭生命,充滿瞭故事。 我尤其欣賞她對色彩的運用。她能夠將那些看似單調的色彩,調和齣一種極具感染力的氛圍。例如,她描繪一個陰雨天的街景,灰濛濛的天空,濕漉漉的地麵,但她卻用一種溫暖的色調,將這份略顯沉悶的場景,描繪得充滿瞭詩意。 這本書讓我開始重新審視自己的生活。我開始意識到,原來我們所追求的那些“不平凡”,很多時候,就藏在我們最平凡的日常之中。它讓我學會去發現生活中的美,去感受生活中的溫暖,去珍惜那些曾經被我忽略的瞬間。

評分拿到《繪畫中的日常》這本書,我抱著一種平靜的心情翻開瞭它。我以為它會是一本用來打發時間的讀物,或許會有些許藝術上的啓發,但絕不會對我産生太大的影響。然而,事與願違,這本書以一種齣乎意料的方式,觸動瞭我內心深處的情感。 作者的畫風,沒有刻意的雕琢,沒有炫技的浮誇,而是迴歸到最純粹的描繪。她描繪的,是我們最熟悉的日常:清晨的第一縷陽光,午後咖啡館的悠閑時光,傍晚迴傢路上的匆忙身影,夜晚書桌上的那一盞孤燈。這些畫麵,看似普通,卻又充滿瞭故事感。 我被她對細節的捕捉能力所深深吸引。例如,她筆下的人物,即使隻是一個側影,一個微微低垂的目光,都能夠傳遞齣豐富的情感。她能夠從一個簡單的場景中,提煉齣生活的溫度,生活的味道。我記得有一幅畫,描繪的是一個傢庭在餐桌上用餐的場景,畫麵並沒有什麼特彆之處,但那種溫馨的氛圍,那種傢人之間無聲的默契,卻透過畫麵撲麵而來。 這本書讓我意識到,原來生活的美,並非隻存在於那些宏大而壯麗的場景中,更多的時候,它就藏在我們最平凡的日常裏。它讓我開始放慢腳步,去感受生活中的點滴美好,去珍惜那些曾經被我忽略的瞬間。

評分我一直覺得,藝術最迷人的地方,在於它能夠將平凡的事物變得不平凡。而《繪畫中的日常》這本書,恰恰做到瞭這一點,而且做得如此自然,如此令人信服。當我翻閱這本書的時候,仿佛置身於一個充滿詩意的世界,每一個角落都閃爍著生活的光芒。作者似乎擁有一種魔力,能夠從生活中最不起眼的片段中,挖掘齣最動人的細節。 比如,她畫瞭人們在超市裏購物的場景,不是描繪商品的多寡,而是捕捉到人們在貨架前猶豫的眼神,提著購物袋匆匆走過的身影,以及收銀颱前那一排排等待結賬的背影。這些畫麵,如此普通,卻又如此真實。她並沒有用華麗的辭藻去解讀,隻是用畫筆,用色彩,用構圖,將這份日常的真實感傳遞給瞭讀者。我被她筆下那些形形色色的人物所吸引,他們不是精心擺拍的模特,而是活生生、有血有肉的普通人,他們的喜怒哀樂,他們的忙碌與休憩,都通過畫筆得到瞭生動的展現。 讀這本書,我常常會停下來,靜靜地凝視某一幅畫,然後迴憶起自己生活中類似的場景。那種感覺,就像是在觀看一部無聲電影,卻又比有聲電影更能觸動心靈。它讓我們意識到,原來我們每天所經曆的,那些看似瑣碎而無意義的時光,都蘊含著如此豐富的情感和深刻的意義。

評分這本書的名字《繪畫中的日常》就像一首舒緩的樂麯,在我的腦海中迴響。初讀時,我以為它會是一本關於繪畫技巧的書,或者是介紹一些著名的描繪日常的畫作。然而,當我深入閱讀後,纔發現它遠不止於此。它是一種生活態度,一種觀察世界的視角,一種與自我對話的方式。 作者並非刻意去描繪那些“戲劇性”的瞬間,而是聚焦於那些我們再熟悉不過的場景:清晨的鬧鍾聲,早餐的香氣,上班途中的擁擠,下班後的疲憊,夜晚的星空。她用畫筆,將這些日常的片段,描繪得栩栩如生,仿佛就在你眼前發生。我特彆喜歡她對人物情感的刻畫,即使沒有對話,即使隻是一個眼神,一個微小的動作,都能夠傳達齣豐富的情感。 例如,有一幅畫描繪的是一個人在深夜加班,桌上堆滿瞭文件,窗外的燈光昏黃。畫麵並沒有刻意營造一種悲傷的氛圍,但那種獨處時的疲憊感,那種對未來的迷茫感,卻通過筆觸和色彩,悄無聲息地傳遞齣來。這讓我不禁聯想到自己曾經的經曆,感到一種強烈的共鳴。這本書讓我意識到,原來我們所經曆的每一個日常,都值得被認真對待,都蘊含著豐富的情感和深刻的意義。

評分這本《繪畫中的日常》徹底刷新瞭我對“生活美學”的理解。我曾以為,所謂的“美學”離我十分遙遠,需要去名校學習,去藝術殿堂朝聖。但這本書告訴我,美,其實就藏在我們身邊,藏在我們最習以為常的角落裏,隻是我們常常因為匆忙而忽略瞭它。作者就像一位尋寶者,用她的畫筆,將這些被遺忘的美好一一挖掘齣來,呈現在我們眼前。 我尤其喜歡她對光影的運用。無論是清晨透過窗簾灑下的柔和光綫,還是傍晚夕陽染紅天際的溫暖色調,亦或是夜燈下昏黃的光暈,她都能精準地捕捉並描繪齣來,為畫麵增添瞭無限的層次感和意境。這些光影的變化,不僅僅是視覺上的享受,更是情感的烘托。例如,她畫一個人在黃昏時分望著窗外的場景,夕陽的餘暉灑在他的臉上,顯得既孤獨又溫暖。這種不動聲色的情感錶達,是多麼的細膩和動人。 這本書並非那種讀完就忘的書,它更像是一位良師益友,在你需要的時候,會悄然地提醒你,去關注生活中的點滴美好。當我感到疲憊或迷茫時,翻開這本書,看著那些充滿生活氣息的畫麵,仿佛就能重新獲得力量。它教會我,即使是平凡的日常,隻要用心去感受,去描繪,也能煥發齣耀眼的光彩。

評分在我看來,《繪畫中的日常》這本書,就像是一麵鏡子,映照齣我生活中那些被我忽略的美好。它沒有給我灌輸什麼大道理,也沒有給我提供什麼“成功秘訣”,但卻以一種不動聲色的方式,引導我重新認識生活,重新感受生活。 作者的畫風,樸實而真摯,沒有絲毫的矯揉造作。她描繪的,是我們最熟悉不過的場景:清晨的街頭,孩子們玩耍的樂園,傍晚的公園,夜晚的書房。這些畫麵,在我們生活中如此常見,以至於我們常常會視而不見。 但作者卻用她的畫筆,將這些平凡的瞬間,描繪得如此生動,如此感人。她能夠捕捉到人物細微的情緒變化,能夠展現齣光影在不同物體上産生的奇妙效果。我記得有一幅畫,描繪的是一個老人在公園裏喂鴿子,畫麵非常簡單,但老人臉上那種安詳而滿足的錶情,卻深深地打動瞭我。 這本書讓我明白,生活的意義,並非在於追求多麼轟轟烈烈的事業,而在於用心去感受,去體驗,去珍藏那些平凡的日常。它讓我學會去發現生活中的美,去欣賞生活中的詩意,去感恩生活中的點點滴滴。

評分好

評分日常中有些美,非常短暫。所以需要繪畫需要攝影需要寫作。

評分日常中有些美,非常短暫。所以需要繪畫需要攝影需要寫作。

評分好

評分好。

評分好。

評分不錯不錯好書

評分不錯不錯好書

評分日常中有些美,非常短暫。所以需要繪畫需要攝影需要寫作。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有