具体描述

产品特色

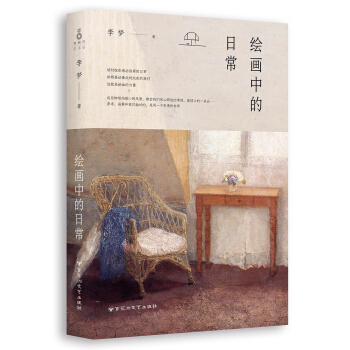

内容简介

委拉斯凯兹笔下吃早餐的人,梵高画中的卧室,以及毕沙罗与西斯莱描画的雪景,虽说隔着数百年时空,却分明就是身旁流动的人事与风景,抬眼可见、触手可及。画中的草木山林与柴米油盐之所以如斯传神,应是画家长久且耐心注视生活的缘故吧,而艺术与生活之间的互动互通,也足够滋养爱艺术的我们,在寻常日子的边角与缝隙中,找到些感动与启迪。

作者简介

李梦,大众传播(香港中文大学)及艺术史(多伦多大学)双硕士,曾在香港《大公报》担任文化版记者,现任职于香港联合出版集团。专栏作者,译者,半个艺评人,文章散见于北京、香港与多伦多等地报刊及网站。

内页插图

精彩书评

品赏名画是一种冒险,然而,冒险带来了激情和张力。《绘画中的日常》其实说的就是日常中的绘画。用日常的经验去品赏绘画,让如许名作重返日常,如同用日常的经验去品尝烹饪,让我们细细记忆人间真实的美味;用日常的知性去感受生活的细处,让我们回望点点滴滴的人生风景,这是一件多么令人惬意的事儿。

——出版家 聂震宁

看这本书,感觉世界之大,一己之小,然后,对生活,对日常,又雀跃起来。

——作词人 周耀輝

《绘画中的日常》是一本有趣的书。作者将那些百多年前的名画放在生活中讲述,我们于是发现画中的雨雪阴晴或柴米油盐,桩桩件件都是带着体温的、贴着地面的,亲切而寻常。

——作家 徐则臣

目录

1 自 序

001 谁来描述雪

011 凭画赏雨

022 花的情绪

031 在水边

042 早餐的味道

052 梵高画鞋

062 画家的睡房

072 除了美女和狗,画室里还有什么

085 镜子中

095 蛋壳内外

107 宴会的美丽与哀愁

119 母亲在画中

130 我的身体倒转过来

139 胖妞在画中

149 女画家的自恋与自嘲

160 不如跳舞

170 画中看书人

182 画中音乐家

193 画梦

203 梯子通向哪里

精彩书摘

谁来描述雪

多伦多下雪了。张先生告诉我。我努力回想去年冬天身处漫天风雪中的感受,却很难。这也不能怪我,谁让今年的香港快到圣诞了,仍是长裙与冰柠檬茶的日子呢。

眼见不到,只好去画中找寻。我喜欢的一位印象派画家西斯莱(Alfred Sisley,1839—1899)有不少雪景作品传世,《鲁弗申的雪》(Snow at Louveciennes)便是其中之一。

1870年,西斯莱离开香槟美女的巴黎社交圈,前往巴黎市郊的鲁弗申小镇。彼时法国与普鲁士开战,加之父亲病故,家族经营的绸缎生意跌入谷底,过惯优渥生活的画家不得不迁往郊区,以节省生活开支。这座位于巴黎西郊的小镇,成为画家困穷日子里的暂居地。

那里的生活环境固然艰苦,景色却生动明媚,给这位乐意在户外创作的印象派画家带去诸多灵感。难怪我时常听到去过法国的朋友讲,最美的风景不在巴黎,而在远离市区的近郊。从1870年起,直到1880年与家人搬去枫丹白露(巴比松画派的聚集地)定居,西斯莱一直住在那座颇有些历史的镇子上,将那里晴时、雨时和初雪时的景致,记在画布上。

《鲁弗申的雪》创作于1874年。彼时,画家已在巴黎郊区住了四年,对于当地的人情与景物都已熟稔。因此,画中小径、小径旁的松树,以及小径深处、盖着厚厚一层雪的钟楼,都显得亲切。而这种亲切感,正是西斯莱作品引人倾心的缘由所在。仿佛那些草木房舍,不是来自百多年前的法国城郊,而正正出自你我日常生活周遭,触手可及一般。

画中风景由近及远,由大及小,渺渺不知所踪。路尽头有一背影,依稀是一位身着黑衣的寻常女子,或许正走在回家路上,或许正赶赴某位亲友家中小聚。背影摇曳,为画中原本安宁的风景,添多几分生动。在西斯莱大多数描摹雪景的画作中,我们常常见到人,有时三两成群,有时独自一个。而那画中人通常做了周遭风景的陪衬,一改古典主义油画中“以景衬人”的惯常笔法。

西斯莱在定居鲁弗申的日子里,完成了不少雪景画,且每幅画作的构图都相仿:画幅正中的一条路以及路边的树草,形成交叉十字形构图,天与地相交在画幅深处十字形的顶点处。画家总是借由这样一条或窄或宽的道路凸显画幅纵深感,也看得出他对于透视法领悟之深。活跃在十九世纪中后期的印象派画家固然不像写实派拥趸那样,一心一意非要将物件画得形似又神似,但在这一流派的早期及中期作品中,对画中意象尺寸及近大远小比例的拿捏,却是一板一眼,不敢有半点差池,并不像二十世纪一众现代派那样随性从心。

呈现自然界中的光暗对比,是任何一位印象派画家的看家本领,在西斯莱的这幅作品中,光与影的唱和互动尤为出彩。整幅画以白色与灰色为主调,白色描述雪,灰色描述天空。至于天地之间的房屋和树木种种,则以褐色或浅土黄色呈现。这些相对温暖色调的出现,平衡了白与灰的冷,令画中风景更显出清和安宁之感。

《鲁弗申的雪》画的是落雪时分或刚刚雪霁时的风景,而毕沙罗(Camille Pissarro,1830-1903)同样以鲁弗申地区雪景入画的作品,则试图描摹融雪时的某个晴天。在那幅名为《鲁弗申雪中街道》(Street in the Snow at Louveciennes)的作品中,毕沙罗在白、灰及土黄三色之外,又加了些蓝色的调子,有深有浅,用来涂擦画中的天空。而阳光透过枝丫落在雪地上,留下缤纷斑驳的树影,比西斯莱的雪景更多了些欢愉活泼的气质。谁让毕沙罗是天生的乐观派呢,即便描写冬日落雪,画上堆叠的油彩中,也嗅不出任何萧索与破败的气息。

印象派受日本浮世绘等东方艺文思潮的影响极深,西斯莱认为自己的画作也深受东方古典园林布局的影响。东方园林讲究周正端庄,去繁就简,不事张扬,而西斯莱对于意象的取舍以及画幅空间感的处理,都依稀见到东方式含蓄温婉的性情。《鲁弗申的雪》让我想起中国北宋画家范宽(约950-约1032)的代表作《雪景寒林图》。同样的宁谧,同样强调画幅空间的纵深感,但范宽作品的苍茫意味更浓,气质也更显深沉。这位与董源、李成并称“北宋三大家”的山水画家,不单开创了苍茫寥廓的“北派山水”,实在也是一位画雪景的好手。《雪景寒林图》几乎是中国古代山水画中描述雪景最具代表性也最为人熟知的作品。

此画为绢本纵轴,以水墨写成,描摹秦陇山脉雪后景象。画长近两米,宽度超过一米半。范宽常年在山中隐居,故而对山景四季与四时的明暗变化,颇有一番体悟。而且,画家是陕西人,对秦地风物如终南山和华山等的草木山石感情深厚,因此,他的水墨作品大多以北地风景入题,内容抑或皴法都极厚实,不娇柔不扭捏,当得起一个“大”字。

与范宽最为人熟知的杰作《溪山行旅图》相若,《雪景寒林图》兼采“高远”(远处鸟瞰,人小山大)及“深远”(山腰云气萦绕)构图法,画中巨壁高崖,“折落有势”(米芾语)。远景为山,近景有树有水,树下、山顶及山脚屋顶上未融之积雪,又有渲染和点缀之效。寒林与雪景之间,人、山寺与居屋都显得小,观者立于画前,将自己想象成画中仰头观山观雪之人,更不由不感慨山水自然之宏大壮阔。

范宽画山,向来乐意凸显山势之浩大磅礴。印象派画作中人物的出现虽说意在衬托风景,但仍大致遵循实物比例。范宽等北派画家的山水作品则故意将人物画得细小,以凸显山势之壮丽雄浑。你看他的《溪山行旅图》和《雪山萧寺图》,莫不遵循这一法则。如是说来,西斯莱的雪景固然清静,仍有亲昵可人之态,一眼便看出是从俗世中走出来的。范宽画中峻拔冷冽的山水,则有意拉大观者与画中风景的距离,一来显出北派山水的浩阔无边,二来也为画家出世的、无尘杂的理想搭建一处乌托邦式的承载之所。你看,这同样的一场雪,落在法国素朴乡间,与落在秦地高耸山脉,竟生出如此迥异的观感,确也值得细心玩味了。

香港作词人周耀辉曾为歌手冯允谦填过一首《纸笔墨》,其中有两句:“谁来描述雪,然后拉出千块破衣造了纸/然后天空必会有一片,让年月张开写满诗。”的确,那些小径或巨障,山寺或村屋,立于雪中时,每每很有些诗意,值得人们写诗作画吟咏之。

前言/序言

自序

两年前的秋天,我离开香港,去到加拿大,在多伦多大学修读艺术史硕士,课余为香港及北京的报刊写写故事,有时聊聊风景画的灵感从哪儿来,有时提到画家的坎坷爱情。

说实话,起初有些找不到方向。我不是美学家,也不是艺术史学者,做不到指点或批评百多年前的名家名作;我也不是特别幽默搞笑的那类人,若硬要八卦达·芬奇或调侃伦勃朗,恐怕会东施效颦惹人厌烦。作为艺术写作的初入门者,我始终在寻找一种娓娓道来却又不失寡淡的意味。只是,那“意味”始终躲着我,直到某个冬末春初的日子,才忽地闯到我眼前。

在多伦多的那一年,我住在市中心的休伦街上。课业忙的时候,常常是两点一线地过日子。早起,沿休伦街,由南及北,约莫一刻钟,走到课室或图书馆;傍晚,拐个弯儿,沿一条与休伦街平行的比华利街,由北向南,再走一刻钟,回到住处。回程,经过华人超市,买一袋青菜、几颗鸡蛋,回家热腾腾煮一碗面。

这种安静到几乎单调的状态,是我在香港的那些年从不曾体会的。繁忙日子过久了,我们总会或多或少染上急躁的脾气,比谁的步伐快,谁的嗓门大,谁的包包、谁的鞋又多又漂亮,哪有时间关心街边的草绿、屋顶上的一朵云,或傍晚小教堂门前拥吻的情侣?而当我在融雪时的多伦多,在一条时常寂静无人的街上往返,我开始观察身边那些细锁而微小的风景。某天,在休伦街一条油漆剥落的篱笆旁,我见到两株康乃馨,含苞的,将开未开地立在那儿,像是忽然被什么东西击中了。原来所谓的美也好,娓娓道来的意境也罢,从来都在我们身边。

经了这次偶遇,我在课堂上或图书馆中翻画册、读画家的故事,渐渐不再觉得画中情景遥不可及或与己无关了。委拉斯凯兹笔下吃早餐的人,梵高画中的卧室,以及毕沙罗与西斯莱描画的雪景,虽说隔着数百年时空,却分明就是身旁流动的人事与风景,抬眼可见、触手可及。画中的草木山林与柴米油盐之所以如斯传神,应是画家长久且耐心注视生活的缘故吧,而艺术与生活之间的互动互通,也足够滋养爱艺术的我们,在寻常日子的边角与缝隙中,找到些感动与启迪。

感谢磨铁图书的海泉与何寅,将这些自说自话的小文章,集结成书出版。没有你们的支持和鼓励,便没有这本书。感谢我的家人、爱人和朋友,是你们让我懂得爱与自由,明白美的意义,学会享受平凡日子里的高低起落、喜乐忧愁。

2016年9月于香港

用户评价

很少有书能够让我从头到尾都保持着一种全神贯注的阅读状态,但《绘画中的日常》做到了。这本书的书名虽然朴实无华,但其内容却蕴含着巨大的能量,它以一种极其温和的方式,悄悄地改变着我观察世界的方式。我发现,在读这本书之前,我总是习惯性地去寻找那些“特别”的时刻,去追求那些“令人惊艳”的画面。 然而,这本书却引导我将目光投向了那些“寻常”之中。作者描绘的,是生活最真实的原貌:街角的小餐馆,楼下的便利店,公交车上疲惫的乘客,雨天撑伞匆匆赶路的路人。这些画面,在日常生活中,我们几乎不会多看一眼,但经过作者的笔触,它们却仿佛被赋予了生命,充满了故事。我被她对细节的捕捉能力所深深震撼,例如,她能够画出一个人手中握着的钥匙串,上面挂着一个小小的玩偶,这一个细节,就能勾勒出这个人的生活习惯,甚至是他隐藏的情感。 这种对于“微小之处”的关注,让我开始反思自己对待生活的态度。我开始尝试着去留意身边那些被我忽略的美好,去发现那些隐藏在平凡之下的诗意。这本书就像一把钥匙,为我打开了一扇通往内心世界的门,让我能够以一种更深刻、更细腻的方式去体验生活。

评分这本书的封面设计就散发着一种宁静而温暖的气息,淡雅的色彩,手绘感的字体,仿佛已经预示了内容将是关于那些被我们忽略的美好。我抱着一种试试看的心态翻开了它,毕竟“绘画中的日常”这个书名,乍一看似乎有些空泛,难以捉摸它究竟能带来怎样的惊喜。然而,当我沉浸其中,才发现这并非一本教你如何握笔、如何调色的绘画教程,也不是一本炫耀技巧的画册。相反,它像一位老友,以细腻的笔触,将生活中那些微不足道的瞬间,那些习以为常的场景,重新赋予了生命和色彩。 我特别喜欢作者描绘清晨咖啡馆的一章,那种阳光透过玻璃窗洒在地板上的斑驳光影,闻到咖啡豆烘焙的香气,听到周围人低语交谈的声音,甚至连服务生擦拭桌面的轻柔摩擦声,都被她捕捉并用画笔生动地呈现出来。画面中人物的表情,即使只是一个侧影,也能感受到他们各自的心情,或沉思,或微笑,或有些许疲惫。她没有刻意去描绘什么宏大的主题,只是静静地观察,然后用一种极为温柔的方式,将这些日常的碎片串联起来,让我们重新审视那些曾经匆匆略过的画面。阅读这本书,让我有一种强烈的共鸣感,好像作者看见了我眼中所见的,也感受到了我心中所感的,这是一种很难得的连接。

评分在我看来,《绘画中的日常》这本书,就像是一面镜子,映照出我生活中那些被我忽略的美好。它没有给我灌输什么大道理,也没有给我提供什么“成功秘诀”,但却以一种不动声色的方式,引导我重新认识生活,重新感受生活。 作者的画风,朴实而真挚,没有丝毫的矫揉造作。她描绘的,是我们最熟悉不过的场景:清晨的街头,孩子们玩耍的乐园,傍晚的公园,夜晚的书房。这些画面,在我们生活中如此常见,以至于我们常常会视而不见。 但作者却用她的画笔,将这些平凡的瞬间,描绘得如此生动,如此感人。她能够捕捉到人物细微的情绪变化,能够展现出光影在不同物体上产生的奇妙效果。我记得有一幅画,描绘的是一个老人在公园里喂鸽子,画面非常简单,但老人脸上那种安详而满足的表情,却深深地打动了我。 这本书让我明白,生活的意义,并非在于追求多么轰轰烈烈的事业,而在于用心去感受,去体验,去珍藏那些平凡的日常。它让我学会去发现生活中的美,去欣赏生活中的诗意,去感恩生活中的点点滴滴。

评分《绘画中的日常》这本书,就像一位睿智的长者,用最朴实的话语,为我讲述生活的真谛。它没有华丽的辞藻,也没有惊天动地的故事,但却字字珠玑,句句戳心。我一直以为,艺术是高高在上的,是遥不可及的,但这本书让我明白,艺术,其实就藏在我们每一个人的心中,藏在我们每一个平凡的日子里。 作者的画作,并没有刻意去追求某种风格上的极致,反而是一种极具亲和力的写实风格,但这写实之中,却又充满了诗意。她描绘的,是我们生活中最常遇到的场景:街头巷尾的早餐摊,公园里晨练的老人,孩子们追逐嬉闹的身影,甚至是我们每天都会经过的那个熟悉的街角。 我尤其着迷于她对光影的运用。她能够将阳光透过树叶洒落的斑驳光影,将路灯在湿漉漉的地面上投下的反光,描绘得如此生动,如此逼真。这些光影的变化,不仅仅是视觉上的享受,更是情绪的载传递。当看到她笔下那些被阳光温暖着的日常场景,我的内心也会涌起一股暖流。这本书让我开始重新审视自己的生活,开始发现那些曾经被我忽略的美好,开始懂得感恩生活中的点点滴滴。

评分这本《绘画中的日常》彻底刷新了我对“生活美学”的理解。我曾以为,所谓的“美学”离我十分遥远,需要去名校学习,去艺术殿堂朝圣。但这本书告诉我,美,其实就藏在我们身边,藏在我们最习以为常的角落里,只是我们常常因为匆忙而忽略了它。作者就像一位寻宝者,用她的画笔,将这些被遗忘的美好一一挖掘出来,呈现在我们眼前。 我尤其喜欢她对光影的运用。无论是清晨透过窗帘洒下的柔和光线,还是傍晚夕阳染红天际的温暖色调,亦或是夜灯下昏黄的光晕,她都能精准地捕捉并描绘出来,为画面增添了无限的层次感和意境。这些光影的变化,不仅仅是视觉上的享受,更是情感的烘托。例如,她画一个人在黄昏时分望着窗外的场景,夕阳的余晖洒在他的脸上,显得既孤独又温暖。这种不动声色的情感表达,是多么的细腻和动人。 这本书并非那种读完就忘的书,它更像是一位良师益友,在你需要的时候,会悄然地提醒你,去关注生活中的点滴美好。当我感到疲惫或迷茫时,翻开这本书,看着那些充满生活气息的画面,仿佛就能重新获得力量。它教会我,即使是平凡的日常,只要用心去感受,去描绘,也能焕发出耀眼的光彩。

评分初拿到《绘画中的日常》这本书,我的第一反应是:“这会是一本多么沉闷的书啊!”一个关于“日常”的“绘画”,听起来似乎就是把一些平淡无奇的场景画下来,然后随便写几句配文。然而,事实证明,我的预判大错特错了。这本书完全颠覆了我对“日常”的认知,也让我对“绘画”的意义有了更深的理解。作者并非刻意去寻找什么“不寻常”的日常,而是将目光聚焦在那些我们最熟悉不过的角落:阳台上晾晒的衣物,厨房里冒着热气的饭菜,书架上落满灰尘的书籍,甚至是楼下公园里孩童的嬉闹声。 她用极其精湛的画技,将这些场景赋予了灵魂。你会在画面中看到阳光如何在窗棂上投下细腻的阴影,你会感受到微风吹拂窗帘的飘逸,你会闻到雨后泥土的清新。更令人惊叹的是,她笔下的人物,即使只是一个背影,一个匆匆而过的侧脸,都充满了故事感。她不是在画“物”,而是在画“情”,画“意”,画那些隐藏在寻常生活之下的,细腻而复杂的情感。我尤其记得有一幅画,描绘的是一位老人在公园的长椅上静静地看书,周围的孩子们在不远处奔跑嬉戏。画面并未强调任何戏剧性的冲突,但老人脸上那种安详而略带怀念的表情,与孩子们纯真的快乐形成了鲜明的对比,却又和谐地融为一体。这种不动声色的叙事能力,着实令人佩服。

评分拿到《绘画中的日常》这本书,我抱着一种平静的心情翻开了它。我以为它会是一本用来打发时间的读物,或许会有些许艺术上的启发,但绝不会对我产生太大的影响。然而,事与愿违,这本书以一种出乎意料的方式,触动了我内心深处的情感。 作者的画风,没有刻意的雕琢,没有炫技的浮夸,而是回归到最纯粹的描绘。她描绘的,是我们最熟悉的日常:清晨的第一缕阳光,午后咖啡馆的悠闲时光,傍晚回家路上的匆忙身影,夜晚书桌上的那一盏孤灯。这些画面,看似普通,却又充满了故事感。 我被她对细节的捕捉能力所深深吸引。例如,她笔下的人物,即使只是一个侧影,一个微微低垂的目光,都能够传递出丰富的情感。她能够从一个简单的场景中,提炼出生活的温度,生活的味道。我记得有一幅画,描绘的是一个家庭在餐桌上用餐的场景,画面并没有什么特别之处,但那种温馨的氛围,那种家人之间无声的默契,却透过画面扑面而来。 这本书让我意识到,原来生活的美,并非只存在于那些宏大而壮丽的场景中,更多的时候,它就藏在我们最平凡的日常里。它让我开始放慢脚步,去感受生活中的点滴美好,去珍惜那些曾经被我忽略的瞬间。

评分我一直觉得,艺术最迷人的地方,在于它能够将平凡的事物变得不平凡。而《绘画中的日常》这本书,恰恰做到了这一点,而且做得如此自然,如此令人信服。当我翻阅这本书的时候,仿佛置身于一个充满诗意的世界,每一个角落都闪烁着生活的光芒。作者似乎拥有一种魔力,能够从生活中最不起眼的片段中,挖掘出最动人的细节。 比如,她画了人们在超市里购物的场景,不是描绘商品的多寡,而是捕捉到人们在货架前犹豫的眼神,提着购物袋匆匆走过的身影,以及收银台前那一排排等待结账的背影。这些画面,如此普通,却又如此真实。她并没有用华丽的辞藻去解读,只是用画笔,用色彩,用构图,将这份日常的真实感传递给了读者。我被她笔下那些形形色色的人物所吸引,他们不是精心摆拍的模特,而是活生生、有血有肉的普通人,他们的喜怒哀乐,他们的忙碌与休憩,都通过画笔得到了生动的展现。 读这本书,我常常会停下来,静静地凝视某一幅画,然后回忆起自己生活中类似的场景。那种感觉,就像是在观看一部无声电影,却又比有声电影更能触动心灵。它让我们意识到,原来我们每天所经历的,那些看似琐碎而无意义的时光,都蕴含着如此丰富的情感和深刻的意义。

评分《绘画中的日常》这本书,给我带来了一种前所未有的宁静和感动。它没有刻意去制造什么视觉奇观,也没有试图去传递什么深刻的人生哲理,但却以一种最温柔、最细腻的方式,触动了我内心最柔软的部分。 作者的画作,有一种回归本真的力量。她描绘的是我们生活中最常见的场景,最普通的画面:巷口的小卖部,街角的花店,公园里的长椅,甚至是我们每天都会经过的那个十字路口。但经过她的笔触,这些寻常的景物,却仿佛被赋予了生命,充满了故事。 我尤其欣赏她对色彩的运用。她能够将那些看似单调的色彩,调和出一种极具感染力的氛围。例如,她描绘一个阴雨天的街景,灰蒙蒙的天空,湿漉漉的地面,但她却用一种温暖的色调,将这份略显沉闷的场景,描绘得充满了诗意。 这本书让我开始重新审视自己的生活。我开始意识到,原来我们所追求的那些“不平凡”,很多时候,就藏在我们最平凡的日常之中。它让我学会去发现生活中的美,去感受生活中的温暖,去珍惜那些曾经被我忽略的瞬间。

评分这本书的名字《绘画中的日常》就像一首舒缓的乐曲,在我的脑海中回响。初读时,我以为它会是一本关于绘画技巧的书,或者是介绍一些著名的描绘日常的画作。然而,当我深入阅读后,才发现它远不止于此。它是一种生活态度,一种观察世界的视角,一种与自我对话的方式。 作者并非刻意去描绘那些“戏剧性”的瞬间,而是聚焦于那些我们再熟悉不过的场景:清晨的闹钟声,早餐的香气,上班途中的拥挤,下班后的疲惫,夜晚的星空。她用画笔,将这些日常的片段,描绘得栩栩如生,仿佛就在你眼前发生。我特别喜欢她对人物情感的刻画,即使没有对话,即使只是一个眼神,一个微小的动作,都能够传达出丰富的情感。 例如,有一幅画描绘的是一个人在深夜加班,桌上堆满了文件,窗外的灯光昏黄。画面并没有刻意营造一种悲伤的氛围,但那种独处时的疲惫感,那种对未来的迷茫感,却通过笔触和色彩,悄无声息地传递出来。这让我不禁联想到自己曾经的经历,感到一种强烈的共鸣。这本书让我意识到,原来我们所经历的每一个日常,都值得被认真对待,都蕴含着丰富的情感和深刻的意义。

评分好

评分日常中有些美,非常短暂。所以需要绘画需要摄影需要写作。

评分自学素描中,看了有启发

评分好

评分不错不错好书

评分不错哦~~~~~~~~~~~~

评分不错不错好书

评分日常中有些美,非常短暂。所以需要绘画需要摄影需要写作。

评分自学素描中,看了有启发

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有