具体描述

内容简介

有记载的*早的书法集字现象见于《法书要录》卷三《徐氏法书记》“梁大同中,武帝敕周兴嗣撰《千字文》,使殷铁石模次羲之之迹,以赐八王。”可见,*初的集字是皇室复制王羲之书迹用于颁赏的一种形式。当时去书圣的时代将近二百年,王书在民间已极为罕见,这种集字的方式无疑在客观上促进了二王书风的传播。而此后的唐宋两朝,皇室对王书的推崇更甚于前,先后出现了十余种集王作品,其中包括太宗朝那篇极为精彩的《怀仁集王羲之圣教序》,滋育后世无数书家。因此,早期的集字是为了传播圣贤书迹的。好事者们选剔成文、巧妙布置、刊于枣石、流布将来,那些或深藏内府、或散落民间、或毁于天火、或随葬陵寝的王书真迹,赖此传影留形。迨至清代,因金石学兴起,文人多爱临习钟鼎碑版文字;当时对联这种融合诗文的艺术样式也十分兴盛。当金石临摹遇到了骈偶对仗,醇厚古雅与文采风流的结合,生化出了集联这种特殊的书法创作形式。我们现在可以看到,有清一代著名书家,大都有以自撰联语或古诗联句为内容的“集联”留存至今。如罗振玉曾集殷墟文字为联,黄宾虹曾集两周金文为联,吴昌硕曾集石鼓文字为联,赵之谦曾集《瘗鹤铭》摩崖文字为联等。这些金石文字是他们所熟悉和钟爱的古代书迹,而他们本人又长于诗文唱和,那么集字为联,便是再自然不过的事情了。清代书家集字成联,其实是醉心金石的一种艺术创作行为。他们口占成句、拈字为联,为我们留下了一幅幅精彩的书法作品。

到了现在,书法艺术早已走进千家万户,普及程度前所未见,人们对书法的热爱也日益高涨。各种印制精良的古代法帖可以以极为低廉的价格购得,而集字字帖也成为书法临习的一种优良工具。数十年来,各种集联、集诗、集文的字帖出版甚多,篆隶楷行草各体兼备。随着电脑技术的发展,集字已成为一种较为便利的学习、创作书法的方式。

概括而言,集字作为书法学习的方式有三大便利有益之处。其一,历览前贤,择优而学。历代书家无不经过长期艰苦的临池阶段,取法他人化为我有方能有所成就。而离今愈近的书家,可供取法的前贤书迹愈多。取法前贤,浸淫一家固然是好的方法,但从各类书迹中择取赏心悦目的字迹汇辑起来学习,也是不错的选择。其二,由临入创,朝夕可致。书法学习为至苦至慢之事,欲有所成,取法、眼界、悟性、勤奋诸多因素缺一不可。若不然,朝夕临池或能逼近原帖,提笔自书却仍无法成篇章者,亦大有人在。有人甚至习字一生也未必有可以示人的书作。遥想米芾有“集古字”之名,若有精选的书法字形编排成文以供案头对照,则临摹即是创作,创作亦即是临摹,大大缩短了由临摹到创作艰难探索的时间。其三,习字赏文,相得益彰。集字所择多为前贤法帖中字,载体又多是诗词美文箴语,即便手不拈笔、笔不濡墨,仅在闲暇之余徐徐翻阅,这种书法与文学熔于一炉的字帖,读来也能身心俱畅。这三点好处,也是本丛书所致力之处。

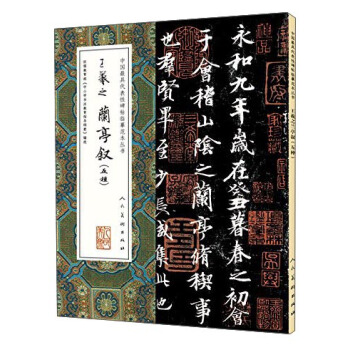

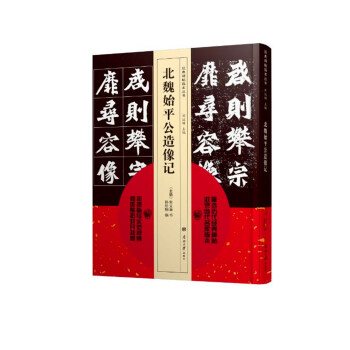

内页插图

目录

德唯取友 善在尊师南宫拜石 陆羽问壶

司徒弘道 太史书年

文惟师古 学在宗经

月下画竹 石边观云

朱文三鼎 玄酒一尊

方田得春色 斗室有书香

风月三干首 甲子六十周

官史廿五册 正道十三经

九命受彤矢 一心在玉壶

六月拜王命 四年用事臣

命酒永今夕 对月惟古人

水共天流去 山将月归来

太古多异事 西方一如来

天游云无心 习静物可得

迎八方喜至 纳四季福来

众星拱北斗 游凤舞南天

将军戎马半生 御史笔谏干言

君子比德如玉 贞士安义若山

能文爰师司马 敬事敢效史鱼

唐宋八家并美 周秦诸子争鸣

小心恭事日敬 克己复礼为仁

游子二分明月 征人一曲阳关

云衍千山似幻 涛生万马若奔

舟车各行水陆 鱼鸟同乐天渊

登泰山文观廿九 出函谷言成五千

鼎彝图书自典重 金石刻画臣能为

国入危难有死士 朝失正道无谏臣

及门喜得二三子 在野名高十八公

林鸟东西行御寇 游鱼往复似庄周

鲁宅多文弘明德 秦皇有史在四方

明德服膺朱子集 参玄静对黄庭经

若将壶酒品深浅 且任山禽飞去来

山水图分大小米 鼎彝文考东西周

司马微辞原正则 柳州大义继南丰

天雨未至商羊舞 田禾方登元鸟归

万家人静山多寿 三月天和服既成

文有古今融合作 史分正野相对参

执御执射游于艺 有林有泉归乎来

彘牛羊三牲祀祖 入神鬼一体同寿

追叙昔游图主客 初成小室集宾朋

尊酒一曲美人舞 执御四方公子游

避世避人乃大无畏 立德立命在有不为

工执艺事方圆之用 王好游猎田渔以时

平川牧羊长河饮马 幽州射虎汝南传鱼

小子归时如鱼得水 高入伏处与鹿同游

右角左官时鸣古乐 一车二马如游中天

知白守黑何可扰我 执方用圆有以立身

周鼎商盘宅无长物 美人名马各有别才

周游四方及时行乐 涉猎六艺以古为师

用户评价

作为一个对传统文化抱有浓厚兴趣的爱好者,我经常在寻找能够连接古今的桥梁,而这本书恰恰就搭建了这样一座坚实的桥梁。它所展现的“集联”艺术,是将零散的、沉睡的文字资源,通过现代创作者的巧思,重新焕发出生机和新的意境。它让我思考:在信息爆炸的今天,我们该如何提取和利用那些被时间磨损的文化瑰宝,让它们以一种既庄重又易懂的方式重新进入我们的生活。这本书没有说教,它只是默默地展示了可能性——如何用最古老的文字语汇,去表达最当代的情感与哲思。这种潜移默化的引导力量,远比生硬的理论灌输来得有效得多,它激发的是一种创作的冲动和对自身文化根源的追溯欲。

评分这本书对我最大的启发在于它对“限制中求自由”的完美诠释。金文的字形是相对固定的,它不像行楷那样可以随意挥洒变化,这本身就是一种极大的创作限制。然而,作者却能在这些既定的框架内,通过对诗文内容的精选、对不同字体的巧妙组合以及对篇幅布局的平衡把握,创造出令人惊叹的艺术效果。这种在严格规范下爆发出的创造力,是极具学习价值的。它告诉我们,真正的创新往往不是打破一切既有规则,而是在深入理解和掌握规则的基础上,进行精妙的重构和演绎。这本书不仅仅是关于金文的技法书,更是一本关于如何面对和超越自身局限性的哲学读本。它鼓励我们去拥抱难度,因为最坚硬的挑战,往往能打磨出最锋利的成果。

评分这本书的装帧和设计感也值得称赞。在如今这个追求快餐式阅读的时代,能看到一本如此用心制作的实体书,令人感到欣慰。纸张的质感,墨色的呈现,乃至版面的留白处理,都透露出一种克制而高级的美学追求。它没有使用花哨的现代设计来喧宾夺主,而是让金文本身成为绝对的主角,这正是一种对传统的最高致敬。当我细细摩挲那些拓片和摹本时,仿佛能触摸到青铜器上冰冷的触感,感受到铸造者和使用者留下的温度。这种沉浸式的阅读体验,是电子屏幕无法给予的。这本书的出版,无疑为金文的学习和研究提供了一个高质量的范本,它不仅是一本学习用书,更是一件值得收藏的艺术品,放在书架上本身就是一种装饰与熏陶。

评分这本《集字古诗文创作辑·金文集联(二)》实在让人眼前一亮,它不仅仅是一本关于金文的书,更像是一场穿越时空的对话。当我翻开它的时候,首先被那些古朴典雅的文字所吸引,它们仿佛带着泥土的芬芳和历史的厚重感,每一个笔画都充满了力量与韵味。作者在文字的选择和编排上显然下了不少功夫,将不同时期的金文以一种全新的、具有现代审美的视角呈现出来,这种跨越千年的碰撞,激发出我内心深处对传统文化最原始的敬畏与好奇。我特别欣赏它在内容组织上的独到之处,它不是简单地罗列字形,而是巧妙地将这些古老的文字融入到新的创作之中,让金文不再是博物馆里的陈列品,而是可以“活”起来的艺术语言。这种将“古为今用”做到极致的尝试,对于那些热爱书法、醉心于文字美学的人来说,无疑是一份极其珍贵的礼物。我期待着能从中汲取灵感,尝试用这种古老而强大的字体去构建属于我自己的文字世界。

评分说实话,一开始我对书名里的“集字古诗文创作”还有些疑虑,毕竟现在市面上这种字帖或范本太多了,很容易流于形式。但这本书的深度远超我的预期。它并非简单的“拼凑”字句,而是展现了一种高超的文字驾驭能力和深厚的文化底蕴。作者在选取金文字体时,对每一个字的结构、笔势以及它们在不同语境下的含义都有着极其精妙的把握。我能感受到,这背后是长期而扎实的学问积累,而非昙花一现的创意。阅读这本书的过程,更像是在跟随一位经验丰富的导师学习如何“读懂”金文,理解其内在的气韵和精神内核。它为我们提供了一个坚实的工具箱,但更重要的是,它教会我们如何使用这个工具箱,去创作出既有历史厚度又充满个体精神的作品。对于致力于深入研究金文书法或古典文学创作的读者而言,这本书的参考价值是无可替代的。

评分非常不错,很喜欢,是本值得买的书,印刷也很好!!

评分不错,我很喜欢

评分不错,我很喜欢

评分不错

评分给力

评分给力

评分不错

评分止不住还纡尊降贵

评分非常不错,很喜欢,是本值得买的书,印刷也很好!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[东汉篆书]袁安碑 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12106537/596893f9N6cf397f5.jpg)