具体描述

编辑推荐

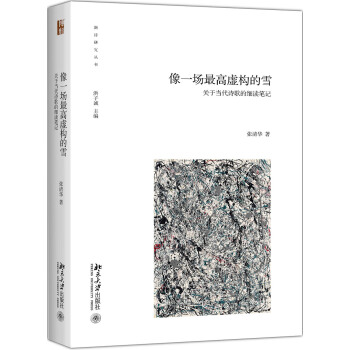

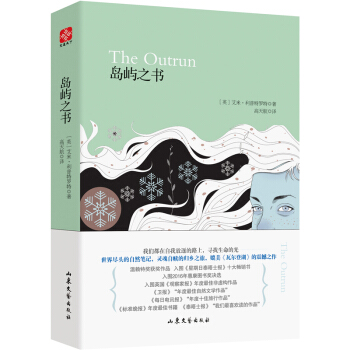

《像一场*高虚构的雪:关于当代诗歌的细读笔记》所选都是都是中国当代诗坛有代表性的诗人;不同于传统解诗的晦涩难懂,张清华老师的解读充满感性与诗意,美不胜收。

内容简介

《像一场*高虚构的雪:关于当代诗歌的细读笔记》是作者近年来所做的诗歌细读批评的合集,内容涉及先锋诗人中的食指、海子、张曙光、陈超、桑克、安琪、寒烟、朵渔,以及实力诗人吉狄马加、大解、冯晏、潘洗尘、骆英、长征、陈陟云,由底层成长起来的郑小琼、余秀华等,还涉及当代诗歌民刊的评介与诸多诗歌问题的求解。哲学的视野,诗意的笔触,细读的方法,独到的眼力,作者为我们打开了一个充满语词魔力和思想启示的世界,展示了诗歌阅读与领悟的别样蹊径。作者简介

张清华,1963年10月生,文学博士,北京师范大学文学院教授,博士生导师。出版《中国当代先锋文学思潮论》、《天堂的哀歌》、《文学的减法》、《中国当代文学中的历史叙事》、《存在之镜与智慧之灯》、《猜测上帝的诗学》、《穿越尘埃与冰雪》、《窄门里的风景》、《狂欢或悲戚》等著作十余部,散文随笔集《海德堡笔记》、《隐秘的狂欢》,诗集《我不知道春雷是站在哪一边》等。目录

自序第一辑

黑暗的内部传来了裂帛之声

——由纪念海子和骆一禾想起的 3

谈海子的抒情诗 10

祖国就是以梦为马

——细读海子的《祖国(或以梦为马)》 21

“雨和森林的新娘睡在河水两岸”

——关于海子诗歌中肉体隐喻的阅读札记 28

第二辑

先驱者归来

——英译《食指诗集》序言 39

桃花转世

——怀念陈超 51

一切不可言传的都是生命的赞美辞

——关于大解诗歌的三言两语 58

在忘川与鬼魂交谈 67

“我的历史更像漂流的云朵”

——关于长征《习经笔记》的笔记 72

南国雨夜中那些词语的幽灵

——关于陈陟云《梦呓,难以抵达之岸》的阅读札记 82

狂欢的不只是词语,还有生命

——桑克诗歌读记 93

怀念一匹羞涩的狼

——关于卧夫和他的诗 98

第三辑

在生存与精神的极地

——关于安琪诗歌的随记 109

“这几乎使我失明的光……”

——关于寒烟的诗 117

语词的黑暗,抑或时代的铁

——关于郑小琼的诗集《纯种植物》 122

“与诗歌结拜为忧郁的姐妹”

——关于冯晏的诗 133

“一只飞鸟邀约了整个森林”

——序《三色堇诗选》 139

灵魂的蛇行

——关于路也的两首诗 151

谁是余秀华? 155

第四辑

黑火焰在土地上燃烧

——关于吉狄马加的诗歌 163

“我终于可以远眺整个时代”

——关于骆英的《7+2登山日记》 176

一个人逆水而上 185

在词语的稻田抑或时光的镰刀下

——潘洗尘的《被劫持的季节》 191

“心里敞开了星空一样的光芒”

——蒋三立诗歌读记 195

“用思想的毛孔感受世界” 203

“生活的尖牙”和“诗歌的姿势”

——关于朵渔诗歌的一点随感 211

“他心中沉重的部分沸腾着要重归大海” 217

第五辑

“你所说的曙光究竟是什么意思”

——六十年诗歌的一个掠影 225

“像一场最高虚构的雪”

——从《原诗》说到青年诗界 233

汉语在葳蕤宁静的南方 245

“70后”如何续写历史 255

“北师大诗群”的前世今生 264

但愿我们不会错读苦难 271

民刊读记:2008至2009 279

如何描述新诗历史?

——《中国新诗总系》读记 300

第六辑

黑夜里的百合 313

“在你恐惧中颤抖的胸怀”

——关于韩国现代诗人金素月的读札 316

附?录

《1978—2008:中国优秀诗歌》入选理由 325

推荐十位重要的当代诗人 372

关于“新诗十九首”的评语 381

后 记 386

精彩书摘

《像一场最高虚构的雪 关于当代诗歌的细读笔记》:显然,对于在诗学和美学上尚显稚嫩与含混的“70后”来说,“下半身美学”或许暂时充当了一块有力的敲门砖,误打误撞地帮助这一代挤开了一道进入谱系与历史的缝隙,但也不可避免地使某些成员背上了坏名声。稍后,它便因为先天的缺陷而被弃若敝屣了。不过,“下半身写作”的终结,却并未影响狂欢的氛围,因为历史还给了这代人另一个机遇,那就是世纪之交网络新媒体的迅速蔓延。从这一角度看,粗鄙的“下半身”或许只是个牺牲了的“替身”,“网络新美学”才是不可阻挡的新的写作现实。从根本上说,这是一次人类历史上罕见的文化变异,正如历史上每一次书写与传播介质的改变,都带来了文学的巨变一样。网络世界的巨大、自由和“拟隐身化生存”,给每一个写作者都带来了前所未有的机遇,它几乎从根本上动摇了之前的文化权力、写作秩序与制度,给写作者带来了庇护与宽容。“70后”幸运地赶上了,使他们对于个性、自由、本色和真实的追求,获得了一个足相匹配的空间。

上述都是从宏观上给出的一些解释。在最后,我们或许更应该从风格与修辞的角度,来谈一谈选定这十位诗人的理由。事实上,“70后”在写作上的丰富性,曾使我们在对其代表的想定上犹疑不决。可能最终我们更多地还是考虑了其几个大的取向,比如姜涛和胡续冬,便是作为“北大系”或者“知识分子写作”脉系的可能的后来者,但是,此二人不同但又相似的自由与机警、诙谐或洒脱,又分明标记着他们的逃离与变异,相似的只是他们作为学院中人在理论与诗学上的超强自觉与自我阐释能力;与他们略近的是孙磊,亦是就职于高校,有置身书斋画室生活的底气,但写作方面则比较强调“感觉的悬浮”,早期他曾偏重形而上的自述抒写,《谈话》和《演奏》诸篇,均有非常系统和哲学性的个人建构,晚近则以生活的小景与片段入诗,常刻意给读者一种缈远苍茫、无从求解的含混,一种个体存在的虚缈体验与感叹。

……

前言/序言

自?序张清华

在英美人发明“细读批评”之前,似乎从来不存在一种单从文本出发的阐释工作。但细察中国文学批评史,我们的先人却似乎早已有一种类似的实践。而且就“批”与“评”而言,在中国人这里,是产生于读者与文本及作者的一种“对话”,常穿插于行文之中、原书之内,行间为批、文末为评。此早见于各家经史子集的注疏,仅就《史记》版本而言,正文间就同时穿插了“集解”“正义”“索隐”等内容,文末还有作者自己的评论,“太史公曰”云云,读其文可谓有种类似“复调”和“解构主义情境”的体验。在文学领域,则盛于明清之际的小说批评。如张竹坡批评《金瓶梅》、李卓吾批评《忠义水浒传》、毛宗岗批评《三国演义》,至于《红楼梦》的批评,则更是产生出了一门让人望而头晕的“红学”。批评文字的掺入,使这些小说都变成了“双重文本”,彼此构成了一种“中国式的解构主义”实践。在诗歌领域,我们的先人也同样有很多精细的做法,历代选家的各种归纳和分类、诗家所作繁多的“诗话”,都有细读功夫在其中。然诗歌与小说终究不同,很多阐释并不求达诂。从孔夫子的“诗三百,一言以蔽之,曰,思无邪”开始,就很有些刻意的语焉不详——明明有很多需要阐释的复杂含义,有许多“无意识”的、身体的、力比多和性的隐喻闪烁其中,却偏要说“思无邪”。还有王国维式的那些感悟之说,“有我之境”与“无我之境”的体味,古今成大事者之“三重境界”云云,都是越过逻辑直奔真理的讨论,而并不刻意体现字里行间的“细读”功夫。

细观两种批评,英美的“新批评”强调的是唯文本论,不准备考虑作者的因素,而只探察“文本”本身的技术与含义。但在中国古人的批评观里,则首要强调“人本”的意义,从孟夫子的“知人论世”,到司马迁的“悲其志,想见其为人也”,历代的读书人无不强调这种读其诗书、设想其人格境界的“人本”立场。而这也正是笔者早在十多年前即试图诠释的“上帝的诗学”之理由与缘起。所谓“上帝的诗学”,实在是一种极言之的借喻,是“生命本体论的诗学观”的一种说法。即,对文本的认知,应该基于对写作者生命人格实践的探知与理解。这就像“上帝”——或者造化与命运法则本身——所持的公平,他赋予了写作者多少痛苦与磨难,就会在文本中还其以多少感人的力量与质地。而这也正应了中国人“文章憎命达,诗穷而后工”的理解,从司马迁所说的“屈原放逐,乃赋离骚;左丘失明,厥有国语”的“发愤著书”,到杜甫怀想李白时所叹的“文章憎命达,魑魅喜人过”,从韩愈的“不平则鸣”,到欧阳修的“穷而后工”,都是近乎于这种生命本体论的诗学观的典范论述。

而此种理解,在雅斯贝斯的哲学中也得到了类似的阐述,他在推崇荷尔德林等作家时曾解释道:伟大作家“是特定状况中历史一次性的生存”,“伟大的作品,是毁灭自己于作品之中,毁灭自己于深渊之中的一次性写作”。他列举了西方文艺复兴以来的米开朗琪罗、荷尔德林和梵高,认为他们都是此种类型的创造者。从人格上说,他们要么是一些失败者,要么是一些“伟大的精神病患者”。在所有伟大的诗人中,“只有歌德是一个例外”,只有他成功地躲过了深渊和毁灭。这些说法与司马迁以来的人本主义文学观可谓是相似或神和的。当代的海子也表达了近似的观点,他说,“伟大诗歌是主体人类突入原始性力量的一次性诗歌行动”。这种不可复制的一次性,指的也是文本与人本的合一,生命人格实践对作品的见证。“我必将失败,但诗歌本身以太阳必将胜利。”在他的堪称“小《离骚》”的抒情诗篇《祖国(或以梦为马)》中,他甚至还做了这样骄傲的预言。

某种意义上可以说,海子这样的诗人,正是“上帝的诗学”或“生命本体论诗学”的最经典的例证。

因此,我所应推崇的“细读”,说到底并非是一种“唯文本论”的技术主义的解析或赏读,而更多的是试图在诗与人之间寻找一种互证、一种内在的阐释关系。惟其如此,才能真正接近于一种“文学是人学”的理解。窃以为“新批评派”带给诗歌批评的最有价值的部分,正是一种专业化的意识、一套可操作性的范畴与方法以及将文本的内部凸显出来的自觉。但如果真地脱离人本的立场,以纯然的技术主义态度来进入诗歌,在我看来恰恰是舍本求末的,绝非是诗歌研究和文学批评的正途,更谈不上是终极境界。因为从诗歌的角度看,也许从来就不存在一种与作者和人脱离了创造与互证关系的“纯文本”,从来就不存在一种单纯作为技术和知识的非审美范畴的诗歌阅读。假如是以“唯文本论”的态度来理解的话,我们永远也不会读懂海子的“我必将失败,但诗歌本身以太阳必将胜利”的含义;也不会读懂“屈原放逐,乃赋离骚”的感慨抱负。即便是王国维所说的“无我之境”,也是抒情主人公的一种人格化的态度,一种超然物外的气度和风神的传达,是另一个“我”的呈现,而绝非没有主体参与的修辞与语言游戏。因此,真正理想和诗意的批评,永远是具有人本立场和人文主义境地的批评。

这也应和了海德格尔的说法:“探讨语言意味着:恰恰不是把语言,而是把我们,带到语言之本质的位置那里,也即,聚集入大道之中。”(《在通向语言的途中》)这种“大道”显然是言与思的统一,人与文的同在。无论是从哲学和玄学的层面,还是从审美和批评实践的层面,都应该把诗歌阅读看作一种人与文同在的活动。

当然也有不同的理解——史蒂文斯就说:“一首诗未必释放一种意义,正如世上大多数事物并不释放意义。”该怎样理解这样的说法呢?其实也并不难领会,“泛意义化”的诗歌阐释,也如汉代的腐儒们总爱将诗意解释为所谓的“后妃之德”,其实违背了夫子的立场和观点,是一种可笑的“过度阐释”。夫子所说的“事父”“事君”与“兴观群怨”的诸种意义之外,还有“多识于草木鸟兽之名”的游戏或知识的功能,用今天的话说,即“并不一定是有意义的,然而却是有意思的”。这自然也是诗歌的应有之意。所以,人本主义的理解和批评,也并不意味着一切皆意义化甚至道德化,而应该也像人并不总是着眼于意义一样,还应该考虑到各种趣味的合理性。正如王国维讨论“‘红杏枝头春意闹’,著一‘闹’字而境界全出……”一样,在意义之外,还有一个“趣”字,“趣”也是人的情味与欲求所在,可以见出主人公的人格形貌与风度修为。真正现代批评观念的理解,是不应该排除这些内涵的。

因此,将诗歌“总体化”和“人格化”的理解,并不意味着随时将文本大而化之地、笼统和搪塞地予以简单化的处置,通过“将主体神化”而将文本束之高阁,以推诿自己的低能和懒惰。而恰恰应该把诗歌的各种功能与处境、各种不同的范畴和价值,予以多向和多元的解释,甚至把无意识的内容也离析出来,这才是真正精细的批评工作。海德格尔并不广泛和通行的诗歌批评之所以充满魅力和“魔性”,就是因为他随时能够将诗句升华为形而上学的思辨和冥想,又随时能够将哲学的玄思迅速还原为感性的语句;王国维也是这样,他总是能够从少许的诗句中提炼出精妙的见地,使之由单个的案例生成为一般的原理,给人以深远而长久的启示。他的那些概括总是能够以少胜多,直奔真理。

有没有一种“总体性意义上的诗歌”?当我们说“诗歌”的时候,其实意味着在说形而上学意义上的,或者“总体”意义上的诗,这时我们说的不是具体的文本,而是由伟大作品或伟大诗人所标定的某种标准和高度,由他们所生发出的文本概念或规则。如果是从这样的意义上讨论的话,那么它是存在的。正如我们说“语言”,并不是在说某个具体的话语和言语,而是在说所有话语和言语的可能性,及其存在的前提,是指全部语言的规则与先验性的存在。那么据此,我们再讨论“作为文本的诗歌”,即具体的作品,每一个具体的文本从一开始产生就面临着一种命定的处境——即与总体性的概念和规则之间的关系,这是我们讨论一首诗的前提。它的水准与品质、美感与价值的认定,无不是在这样的一种关系中来辨析和认定的。

在“总体性文本”之外,还会涉及“作为人本的文本”——即从一个诗人的整体性的角度来考量诗歌,因为一个具体的文本与它的作者之间的关系是必须要考量的,这其中包含了复杂的“互文”关系:单个文本与其他文本之间的关系,单个文本与该位诗人的全部文本之间的互文关系,单个文本与诗人的生命人格实践之间的见证关系,这三者都需要考虑在内。比如,假定我们没有读过海子的长诗,假定我们不了解他悲剧性的生命人格实践,就不可能理解他的《祖国(或以梦为马)》这样的诗篇,为什么使用了如此“伟大的语言”,也不能真正理解它的境界与意义;假如我们对于食指的悲剧性人生毫不知情,那么也不会读懂他的《相信未来》这类作品中所真正生发的历史的和人格化的感人内涵。

我当然没有必要再度将“文本”和“细读”的问题玄学化,绕来绕去将读者引到五里雾中。只是说,作为文本会有不同的处理层次,我们的细读必然要时时将总体性的思考与单个文本或诗句的讨论建立联系,就像海德格尔和王国维所做的那样。当他们谈论一首甚至一句诗歌时,无不是在谈论总体意义上的诗歌;反之亦然,当他们谈论总体性的玄学意义上的诗歌时,又无不是迅速地落在一句或一首诗歌的感性存在之上。我认为这才是最有意义且最迷人的讨论。我虽然尚没有自信说自己也做到了这一点,但却是自觉不自觉地,在朝向这种方向和方式努力。

在去年,我偶然读到了四川青年诗人白鹤林的一首《诗歌论》,这种作品在现今其实并不罕见,许多诗人都有“元写作”的实践,即在一首诗中加入了关于诗歌写作的问题的思考。但这首诗给我的启示却似乎格外敏感和心有戚戚,所以我还是忍不住引用一下其中的几句:

难道诗歌真能预示,我们的人生际遇

或命运?又或者,正是现实世界

早先写就了我们全部的诗句?

我脑际浮现那老人满头的银丝,

像一场最高虚构的雪,落在现实主义

夜晚的灯前。我独自冥想――

诗歌,不正是诗人执意去背负的

那古老或虚妄之物?或我们自身的命运?

……

难怪海德格尔动辄会无头无尾地引述一两句诗,来表述、代替或跳过他紧张而中断的哲学逻辑,因为诗歌确乎有比哲学更靠近真理、更便捷地通向真理的可能。在这首诗中,写作者揭示出许多用逻辑推论都难以说得清楚的道理。比如:诗歌与人生的必然的交集与印证关系;真正的诗歌都充满了“先验”意味、仿佛早已存在一样;诗歌作为生命的结晶,可谓既是“纯粹现实的”,又是“最高虚构的”;诗歌是此在之物,但又是古老的和历史的虚无与虚妄之物;而这一切就是诗人注定无法改换的处境和命运……

这样的“细读”当然会变得十分多余。但有一点,看起来无用或多余的文字,与诗歌的充满灵悟与神性的文字的交集,还是会生发出一些必要的东西。就如白鹤林在史蒂文斯的诗句上衍生出了这段神来之笔一样,我们的细读,或许还是会在多余与无用的碰撞中生发出迷人的新意。

与一场自然的细雨一样,文字的作用同样是这样一种充满偶然与相遇的神奇境遇。在这春日迷蒙的夜色之中,那些冥冥中的幽灵、语义或意象的游魂、文字和诗意的鬼魅,都不自觉地出笼了。远在大洋彼岸的一位从未相识、也不可能相识的诗人,就在这夜雨中复活,她的诗句也变成无边的细雨和水滴,在这夜色中游荡并且召唤。

天空下着有气无力的水滴

这死亡的姐妹,这痛苦地下来的

致命的水滴,难道你们还能

再沉睡?……

这是米斯特拉尔的《细雨》中的句子,她已谢世多年了,但读这样的诗歌却有近在眼前的幻觉。透过句子我们仿佛看到一个犹疑的灵魂,一个在细雨中忧伤又生发着灵感的人的徘徊。以永恒诗歌的名义,她在召唤着古往今来的一切幽灵和我们。此时此刻,仿佛杜甫的春夜喜雨,又仿佛杜牧的南国烟雨、韩愈的天街小雨,或是戴望舒的丁香之雨、顾城的灰暗之雨,它们各俱还魂复活,彼此交集。但这雨中最显眼的,仍然是它们的主人的身影。

一切似乎越来越言不及义。我想我将这当作一种启示和比喻,想借以说明什么是诗歌和细读,我确信我说清楚了,但也知道又近乎什么也没有说。

2016年春日午夜,北京清河居

用户评价

随着阅读的深入,我被作者的分析所折服。他的笔触细腻而精准,总能在一首首当代诗歌中,捕捉到那些隐藏在字里行间的情感暗流与思想火花。我仿佛置身于一个由文字构筑的迷宫,而作者就是那位指引我的向导,他用清晰的逻辑和独到的见解,为我揭示了每一条路径的含义。我尤其欣赏作者对诗歌意象的解读。他并非简单地罗列,而是将意象置于诗人的生活经验、时代背景以及整首诗歌的语境中去考察,从而展现出意象的丰富性与多义性。我脑海中不断闪现出那些被作者点亮的诗句,它们仿佛在我的眼前重新焕发了生命,变得更加鲜活、更加动人。我感到自己仿佛也变成了一位诗人,能够用更加澄澈的目光去审视那些看似平淡的日常,去发掘其中隐藏的诗意。这本书不仅仅是在介绍诗歌,更是在唤醒我内心深处对诗歌的感知能力,让我能够更自由地徜徉在文字的海洋中。

评分读完这本书,我最大的感受是,我对当代诗歌的理解,上升到了一个全新的维度。它不再是那些遥不可及、只能仰望的艺术品,而是变得触手可及,甚至能够与我的生活产生共鸣。作者的“细读”方法,让我学会了如何去“看”诗歌,如何去“听”诗歌,以及如何去“感受”诗歌。我发现,原来每一首诗都蕴含着一个独特的世界,都承载着诗人真挚的情感与深刻的思考。我开始重新审视那些我曾经匆匆读过的诗篇,仿佛发现了它们全新的生命力。我甚至开始尝试着去创作,去捕捉生活中那些细微的情感,去用文字表达那些难以言说的感受。这本书,不仅仅是一本诗歌评论集,它更像是一把钥匙,为我打开了通往诗歌内心深处的大门,让我能够以更加自由、更加深刻的方式,去体验诗歌的魅力,去感受文字的力量,去拥抱那个“像一场最高虚构的雪”的,充满无限可能的诗意世界。

评分这本书的书名就带着一种独特的魔力——“像一场最高虚构的雪”。光是这几个字,就足以勾起我内心深处对诗歌世界的种种联想。它仿佛不是一本实体书,而是某种转瞬即逝、却又深刻铭刻的意象。我脑海中浮现出雪花飘落的景象,洁白、轻盈,却又有着自己独特的轨迹和生命。这种“虚构的雪”,是否暗示着诗歌本身就是一种构建,一种对现实的提炼与重塑?而“最高”,又暗示了其艺术的高度,或者是一种极致的、纯粹的表达。我迫不及待地想知道,在这场“虚构的雪”中,作者将如何引导我走进当代诗歌的深邃世界。我好奇作者的目光会聚焦于哪些诗人,他们又会以怎样的方式,在雪的意象下,展现出各自的思想光芒和情感波澜。这不仅仅是对诗歌的阅读,更像是一次精神的漫游,一次对语言艺术巅峰的探寻。我预感,这本书将是一场静谧而充满力量的旅程,将我的思绪带往那些被诗歌点亮的、未知的远方。

评分这本书给我的感觉,就像是在寒冷的冬夜,走进一家温暖的图书馆,点上一杯热饮,然后沉浸在文字的世界里。作者的叙述风格是如此的平易近人,却又不失深刻。他没有使用那些晦涩难懂的学术术语,而是用一种真诚的、富有感染力的语言,与读者进行着心灵的对话。我常常在阅读过程中,被作者的某种观点所打动,或者因为他别出心裁的解读而茅塞顿开。我感觉自己不再是孤独的读者,而是与作者一同进行着一场关于诗歌的奇妙探险。他所选取的诗歌,大多是当代作品,这让我能够感受到与自己所处时代紧密相连的艺术气息。我惊叹于当代诗人如此丰富的想象力与表达力,也感谢作者能够将这些宝贵的精神财富,以如此易于接受的方式呈现给我。我甚至觉得,这本书不仅仅是为诗歌爱好者准备的,它也适合那些对生活充满好奇、对情感有深刻体悟的每一个人。

评分初翻开这本书,我的目光就被它那引人深思的序言所吸引。作者用一种极具穿透力的语言,描绘了当代诗歌创作的现状,以及其在时代洪流中所扮演的独特角色。我仿佛看到了作者本人,正站在一个高处,俯瞰着我们这个时代纷繁复杂的情感与思想,然后将它们小心翼翼地,以诗歌的形态,呈现在我们眼前。我尤其对作者所提出的“细读”概念产生了浓厚的兴趣。这不仅仅是对诗歌的表面理解,更是一种深入骨髓的体味,是对诗人每一个词语、每一个意象背后深层含义的挖掘。我设想着,作者将如何像一位经验丰富的鉴赏家,用敏锐的触角,解剖那些看似寻常却饱含深情的诗句。他会如何辨析不同诗人独特的语汇风格,又会如何捕捉那些稍纵即逝的、却能触动灵魂的情感共鸣?我期待着,通过他的引导,我能重新认识那些我曾经读过但未能完全理解的诗篇,也能发现那些我从未涉足过的、却同样闪耀着智慧之光的诗歌宝藏。

评分好好

评分这套书买了两种,质量还不错,有时间读读

评分嵩哥看过就买来看咯

评分这套书买了两种,质量还不错,有时间读读

评分不错 不错 不错

评分还没看,每年618双十一囤书,好便宜

评分外封不错,内封面有塑胶没除掉,没有细节就没好的结果。

评分嵩哥看过就买来看咯

评分爱豆看的书 超赞

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![故事会(文摘版 合订本 第一辑 总1-3期) [Stories Digest] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12120769/59916eecNb6882fb1.jpg)