具体描述

编辑推荐

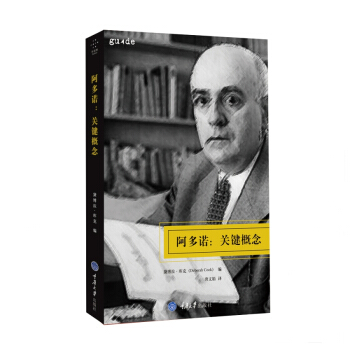

阿多诺说过,为了确保世界不会毁灭,他有关这个地狱般人间的信息,既不是留给大众,也不是留给软弱无力的个人,而是留给一位假想的证人,这个证人能够将他的理论洞见转化为解放性的社会实践。由于这个证人还没有显现,因此对阿多诺影响的盖棺定论就还不到时候。但他的工作确实足够丰富以至于能证实如下预言:它将会继续影响未来的哲学和社会科学。

就此而言,本书撰稿人完成了一件几乎不可能的事:阐明阿多诺的思想,但却没有简化它。他们为读者提供了诸多关键概念,这些概念对译解阿多诺往往令人望而生畏的著作和文章来说是极为必要的。

内容简介

本书共分两大部分:第一部分对阿多诺的思想遗产作了概览,并且深入地讨论了阿多诺思想所带来的影响和冲击;第二部分,则以各关键概念为线索,对阿多诺的思想进行了条分缕析的阐释,涉及逻辑学、形而上学、本体论与认识论、道德哲学、社会哲学、政治哲学、美学、文化哲学和历史哲学诸方面,是对阿多诺思想全面而细致的讲解。此书有助于阿多诺思想入门,同时,它也有助于相关研究者作进一步的思考和探索。

作者简介

黛博拉·库克(Deborah Cook),加拿大温莎大学哲学教授,著有《重访文化工业:西奥多·W. 阿多诺论大众文化》(The Culture Industry Revisited: Theodor W. Adorno on Mass Culture, 1996)和《阿多诺、哈贝马斯与理性社会研究》(Adorno, Habermas, and the Search for a Rational Society, 2004)。唐文娟,陕西师范大学文艺学专业硕士,现为华东师范大学思勉人文高等研究院现当代文学专业博士生。

目录

作者介绍致 谢

书(篇)名缩写

第1部分 阿多诺的知识史和遗产

1 西奥多·W. 阿多诺:导论

2 影响与冲击

第2部分 阿多诺的哲学

序言

3 阿多诺与逻辑学

4 形而上学

5 在本体论与认识论之间

6 道德哲学

7 社会哲学

8 政治哲学

9 美学

10 文化哲学

11 历史哲学

生平年表

参考文献

索引

精彩书摘

在第一部分对西奥多·W.阿多诺的工作进行通常的历史概观后,第二部分将集中讨论其不同哲学面向。本书撰稿人在传统类目下考察了阿多诺的哲学,这些类目是:逻辑学,形而上学,本体论,认识论和美学;道德哲学,社会哲学和政治哲学,以及文化哲学和历史哲学。他们的考察显示,在不懈批判资本主义下遭到毁坏的生活时,阿多诺彻底反思了这些传统哲学探究的领域。艾莉森·斯通的文章是一篇有关阿多诺完全非传统思想方式的绝佳导言。在描述了黑格尔将康德的先验逻辑转变为辩证逻辑后,斯通解释了阿多诺怎样将黑格尔的辩证法转变为否定的辩证法。阿多诺运用辩证法,不是为了追踪概念的发展,而是为了探查神话和启蒙这样的社会现象,更广泛地说,是为了把握自然和文化之间的历史关系。尽管自然和文化在整个人类史上彼此缠绕,但否定辩证法表明,我们的自然观念,由于受到历史限制,因而并没有穷尽自然本身:自然仍顽强地不同于我们关于它的所有观念。斯通对阿多诺辩证曲折的非同一性思维的解释,主要体现在分析阿多诺如何运用星丛概念去认识对象,这些对象一方面和概念紧密相连,一方面又根本不同于概念。斯通总结到,虽然阿多诺的否定辩证法不合乎传统的逻辑观念,但它有着自身的逻辑,它试图公平对待自然——包括人类在内,就人类是自然界的一部分而言——同时指出未来概念与对象、文化与自然达成和解的前景。

埃斯彭·哈默思虑周密的论文以对比传统形而上学与阿多诺对形而上学的构想开篇。阿多诺批判了传统形而上学的肯定性特征——它对现存世界的意识形态合法化——他坚持认为,诸如大屠杀这样的恐怖事件揭穿了形而上学的谎言:这个世界本质上是道德完善的。也正因此,阿多诺想要保留超出这个世界的事物的观念。不过,更令人诧异的也许是,阿多诺主张,超验的形而上学观念要想得以保存,只能采取一种唯物主义的视角,也就是说,必须集中关注我们这个碎片化的、短暂易逝的世界中那些奇特的经验。借鉴瓦尔特·本雅明,阿多诺形成了自己的形而上学经验观,他认为,这样的经验能够让我们一窥仅存在于内在性中的超验。基于对这个世界中罪恶的经验,以及我们自身道德的暗示,阿多诺所理解的形而上学会产生人类最终与自然达成和解的观念。尽管哈默承认阿多诺的形而上学经验观很容易受到批评,但他进一步论证,倘若选择一种替代性的观念将相当于接受这样的看法,今天的生活是全无意义和希望的。

斯塔莱·芬克处理了阿多诺思想中一个棘手的问题,即本体论与认识论之间的张力问题。这个问题尤为困难,因为对阿多诺来说,“实在”很大程度上是那些我们用来思考它的方式所具有的一项功能。尽管阿多诺采用了唯物主义的立场,但他无疑认识到,自然(以及通常的物质世界)也往往被社会性地中介。 芬克首先聚焦在阿多诺对埃德蒙德·胡塞尔激烈的批判上,他表明,除了其他方面,阿多诺锁定胡塞尔的主体性观念,认为它是纯意向性的,而且是关于对象的唯心主义观念。就像主体不可否认是客观世界的一部分一样,主体也是被历史地限定的:它既是自然的又是社会的,而且同样总是被它试图去理解的事物所纠缠。但阿多诺也批判了康德和黑格尔未重视对象在思想和经验中的重要性和优先性。尽管康德和黑格尔都试图抓住“非同一性”,但最终都采取了一个唯心主义的立场,错误地将特殊的对象归在普遍的概念之下。文章末尾,芬克对模仿在阿多诺工作中的作用作了一个有趣的解释。根据芬克的看法,通过赞成模仿,阿多诺试图兑现胡塞尔的著名格言:回到事物本身。

费边·弗里耶哈恩阐明了阿多诺非传统的、否定的道德哲学。由于阿多诺将现存世界看成是完全罪恶的,因此他认为今天正确的生活是不可能的。弗里耶哈恩分析了阿多诺认为当前正确的生活之所以不可能的原因;然后考察了阿多诺对道德哲学的批判,通过提供道德的药方,或将道德建立在产生道德义务的规则如康德绝对命令的基础上,道德哲学声称自己能够保证正确的生活。在细致入微地分析了阿多诺对康德的批判后,弗里耶哈恩继续论述到,阿多诺的确提供了一些对错误的生活会是怎样的看法。有时,阿多诺在对彻底罪恶的世界展开批判的基础上勾勒了自己的道德理想,但他也为今天的生活提供了否定性的药方。此外,阿多诺提出了一个他所谓的新的绝对命令:要以奥斯维辛再也不会发生的方式去生活。弗里耶哈恩将这种新的绝对命令和康德的绝对命令进行了比较,最后又进一步讨论了阿多诺这种否定的和最低限度的道德哲学,同时,特别关注了近期的二手研究资料对阿多诺工作中的规范性问题所做的互相矛盾的解释。

正如波琳·约翰逊所言,阿多诺对我们目前的社会困境似乎持着无可救药的悲观态度。在阿多诺所说的被完全操纵的垄断(或“晚期”)资本主义世界中,社会从根本上来说是非理性的,因为(除了其他方面外)它将个人转变成了可度量的价值单元,它们被作为商品在“自由”市场中交换,从而加剧了阶级对立。约翰逊在对阿多诺社会哲学的讨论中突出了异化概念,她探察了阿多诺对社会介入人类生活的方方面面,对社会操纵并控制个人,以及对其所造成的非人的齐一化效果的担忧。如果家庭曾是这个无情世界的避难所的话,那么如今家庭不再提供这样一个庇护所,对社会的经济和政治功能起到加固作用的文化工业,现在篡夺了家庭曾作为社会首要代理人的角色。在被操纵的世界废墟中寻找希望的踪迹,希望错误的生活某天能被正确地过,约翰逊认为这些踪迹或许会在私人生活领域表达的模糊需求中被找见。约翰逊作了一个同样发人深省的转折,她表明,试图在现存的社会体制下发现解放潜能的女性主义政治,既能从阿多诺的分析中学到某些东西,也能用这种分析所具有的批判及乌托邦活力补足自己。

玛丽安·泰特巴姆的文章讨论了阿多诺的政治哲学,她开篇描述了阿多诺的个人经历,某天清晨他的住所遭到了盖世太保的突然袭击。对阿多诺来说,个人和国家之间的关系仍旧是极端成问题的。个人,认为自己是独立自主的,现在却如此卑怯地依靠国家和经济而生存,以至于想要抹掉作为个人而存在的自己。 而且,使他们对国家权力的从属关系得以倒转的前景已随着对革命力量的遏制而消失。我们名义上的,或仅仅“形式上的”民主,以其极权主义的趋势、宣传及对批判的压制,只能使一个已经很坏的情形变得更糟。结果是,导致奥斯维辛的状况很可能重现。阿多诺呼吁我们要批判性地反思这个已被完全操纵的世界——就理论而不是实践而言——尽管这种吁求受到了谴责,但泰特巴姆为阿多诺进行辩护,解释了为什么阿多诺认为反思是一个真正自由民主社会到来的先声。阿多诺批判了传统的自由观念——尤其是康德的——因为它们一起使非自由得以保持下去,他坚称(正如泰特巴姆也注意到的那样),今天,只有抵抗现存状态的完全否定性的自由才是可能的。实际上,在文章最后,泰特巴姆讨论了教育在培养个人批判性地思考周围世界从而促进政治成熟上可能发挥的作用。

阿多诺也以捍卫艺术能促进社会批判意识的形成而出名。然而与此同时,正如罗斯·威尔逊富有洞察力地注意到,阿多诺使传统的艺术和美学范畴问题化了,当质疑美学是否能够成为一个独立的哲学探究领域时,他也挑战了艺术自身的范畴。威尔逊以阿多诺美学理论焕发的历史荣光开篇,描述了阿多诺试图通过表明主体与对象或艺术品密不可分,从而同时超越康德的主观美学和黑格尔的客观美学。由于这种密不可分,在对艺术的阐释上,哲学家同样应该扮演重要的角色。威尔逊也讨论到艺术品包含社会批判倾向这个颇具争议的问题。阿多诺抛弃了贝尔托·布莱希特及让-保罗·萨特的观点:艺术应该为明确的政治目标服务,他坚信,艺术早已在间接地批判我们当代的困境,因为它是作为艺术而存在的,它不愿屈服于资本主义市场的压力。诚然,就使现存状态合法化而言,艺术有着意识形态的一面。但艺术也有真理性的内容,当它指出一个超越被毁生活的状态,指出一个新的世界愿景时,这个新的世界不会再像今天的社会一样被仇恨所撕裂。

罗伯特·W.威特金对阿多诺文化哲学引人注目的解释补充了威尔逊的文章。将伪文化与一种更具解放性的、能促进人类精神层面的文化相比,威特金指出,阿多诺的这种区分基于格奥尔格·西美尔有关客观文化和主观文化的观点。虽然一切文化都受到物质条件的缠绕,但伪文化不同于能满足精神需求的文化,因为它以个人退化的社会及心理趋向为目标,强化了对这种状态的适应和顺从。而且,由于伪文化不是从其固有部分辩证发展而来的,所以它缺乏能够促进人类精神发展的历史面向。在此,阿多诺采用了马克斯·韦伯的论点,认为文化已屈从于现代世界的祛魅过程,在对此展开评论后,威特金将伪文化描述为一种拜物的、商品化的文化,它无法参与活生生的关系。通过考察阿多诺对《洛杉矶时报》占星专栏的批判,以及比较以市场效应为目的的流行音乐和严肃音乐,他具体阐述了这些观点。最后,威特金将阿多诺的工作放进其他当代文化批判的语境中,观察到,阿多诺关于文化的论点自身已卷入被不断重写和更新的历史动力中。

布莱恩·奥康纳考察了阿多诺对黑格尔进步的、普遍的历史观的挑战。阿多诺不是简单地抛弃这种观念并坚持历史是非连续的,当他声明历史是以经常的中断为特征时,他试图将这两种历史观念结合起来,在辩证的张力中来把握它们。在对阿多诺历史观中存在的若干问题进行精彩讨论后,奥康纳接着表明,阿多诺也形成了自己的进步观念。正如他的自由观念是否定性的一样,由于统治自然构成了大部分人类史的特征,进步将在于打破对自然的统治从而阻止或避免灾难。与这种进步观念相连的是阿多诺的自然史观念,这种观念将人类史看作自然的,因为它受到生存本能的驱使,同时在自然史总是受到人类中介的意义上自然史也被看作历史的。尽管社会在不断试图统治自然时,以越来越强的效力介入生活的方方面面,从而继续转向极权主义,但阿多诺并不认为历史发展轨迹是不可更改的。正如奥康纳论证的那样,历史的方向能够被我们全体共同的行动所改变,这种共同的行动是达成自然与历史的和解,不过不是以将自然和历史一个草率地简化为另一个的方式,而是以最终克服自然与历史的二元论的方式。

读者将会发现将本书所有文章串联起来的思路:阿多诺同传统哲学交战——挑战了传统哲学很多核心主张——目的在于找到方法去阻止或改变晚期资本主义下遭受毁坏的生活。在这方面,本书的撰稿人表明,阿多诺更新了哲学传统,甚至对它的许多前提进行了彻底的质疑。的确,几乎没有哲学家能像阿多诺一样具有毫不妥协的批判性。由于思想自身(包括哲学思想在内)被越来越非理性的社会塑造和决定,因此,为了对抗这种不单在隐喻的意义上而实际上似乎就要濒于灭亡的社会趋势,阿多诺形成了一种新的思维方式。非同一性思维;一种超越性的形而上学经验,这种经验预示了亲密、成熟及社会团结的新形式;坚定地反抗整合力量及统治力量;不屈不挠地批判被毁的生活——不仅在哲学和社会理论层面,而且也在艺术和文化层面;打断主导性的社会趋势——所有这些都为我们呈现出了灾难得以避免的愿景。

……

用户评价

我必须承认,这本书的某些章节,尤其是在谈及本体论与美学辩证关系的那部分,对我来说几乎是高深的密文,需要对照多篇导读和相关文献才能勉强窥见其冰山一角。这种阅读体验更像是与一位智力上的巨人进行跨越时空的对话,我常常需要停下来,在我的书桌前踱步,试图将那些抽象的、相互关联的概念在脑海中具象化。然而,正是这种困难,激发了我前所未有的探索欲。它成功地将那些在传统哲学课堂上显得枯燥乏味的思辨,注入了一种近乎诗意的悲剧色彩。书中对于启蒙理性过度扩张所带来的反噬的描述,尤其令人心惊,那种对进步主义盲目乐观的深刻怀疑,放在当下这个充满技术焦虑的时代,显得异常精准和尖锐。它不是在提供简单的答案,而是在教导我们如何更负责任地提出问题,如何以一种批判性的眼光去审视我们所处的时代环境。

评分这本书的行文风格,初看起来颇有些让人望而却步,它那种近乎古典的、冗长而句法复杂的表达,确实考验着当代读者的阅读习惯。我最初花了相当长的时间才适应这种不急不躁、层层推进的论证方式,每当感觉即将抓住核心要义时,作者又会立刻转入一个更为深远的辩证视角,让人不得不反复咀嚼前文的论述。然而,一旦你适应了这种节奏,便会发现其中蕴含着巨大的结构美感。它不是那种为了迎合市场而进行的浅尝辄止的论述,而更像是一位老匠人在雕琢一件复杂的艺术品,每一个词语的选择,每一个从句的嵌套,似乎都经过了深思熟虑,服务于一个宏大的、整体性的哲学建构。对于那些热衷于系统性思考的人来说,这本书提供了一个绝佳的范例,展示了如何构建一个完整、自洽但又充满张力的理论体系,那种智力上的挑战与最终获得的满足感,是快餐式阅读永远无法比拟的。

评分从装帧设计到索引的编排,这本书都散发出一种对知识严肃性的尊重。它不是一本用来在咖啡馆里炫耀的书,它更像是一个需要被认真对待的工具箱,里面装满了锋利的概念。阅读过程中,我发现自己频繁地使用荧光笔和便签,不是为了标记那些“精彩的句子”,而是为了梳理那些错综复杂的逻辑链条。作者对于某些关键术语的反复界定和细微的语境变化,体现了一种近乎偏执的严谨。这让我想起那些伟大的早期现代主义思想家,他们对语言的精确性抱持着近乎宗教般的虔诚。对于渴望深入理解二十世纪思想脉络的读者而言,这本书无疑是一个重要的里程碑,它提供了一个理解整个理论谱系的关键切入点,尽管阅读过程充满荆棘,但抵达终点时所获得的知识的厚重感,是任何轻松愉快的阅读体验都无法替代的宝贵财富。

评分这本书最让我感到兴奋的地方,在于它那种无可救药的“批判的内在性”。作者似乎拒绝任何外部的、现成的参照系来评判世界,而是坚持从现象的肌理深处去挖掘其矛盾的根源。这种自内而外的批判,使得他的论述拥有了无可匹敌的穿透力。它不是那种高高在上的说教,而是与现实世界进行着一场充满张力的搏斗。我特别留意了作者对经验的描述,那种强调经验的“未完成性”和“碎片化”的视角,让我对日常感知产生了全新的认识。我们习惯于将经验视为一个封闭的、可被驯服的整体,而这本书却不断地提醒我们,真正的经验总是带着伤痕,总是指向尚未实现的可能。这种对当下世界的深刻介入与深刻的疏离感并存,构成了阅读这本书时最独特的情绪体验,让人既感到心痛,又感到一种清醒的振奋。

评分读完这本厚重的著作,我仿佛经历了一场思想的洗礼,那些晦涩的哲学概念在作者的笔下被一一拆解,虽然过程曲折,但最终呈现出的洞见却是如此深刻而引人入胜。特别是关于“文化工业”的探讨,其对现代社会娱乐至死现象的批判,简直像是一记闷棍打在了所有沉溺于日常琐碎的读者头上。我尤其欣赏作者那种近乎残忍的诚实,他毫不留情地揭示了看似光鲜亮丽的文化背后,所隐藏的结构性压迫与精神异化。那种对纯粹美学价值的坚守与对庸俗商业逻辑的鄙夷,让人不禁反思自己日常消费习惯的真正动因。这本书绝不是那种能让人轻松翻阅的读物,它要求读者付出极大的耐心和智力投入,像是在攀登一座陡峭的山峰,每一步向上都伴随着清晰的呼吸与对周围景色的全新认识。它迫使我跳出舒适区,去审视那些我们习以为常却从未深究的社会现象,那种阅读后的智识上的震撼与疲惫交织,构成了这段时间里最宝贵的精神体验。

评分好书推荐,值得购买

评分灰常满意灰常棒,京东图书值得信赖。

评分好书推荐,值得购买

评分很好很满意东西不错很满意

评分不错,很好的专业书,内容不错,送货速度 也快。不错,很好的专业书,内容不错,送货速度 也快。不错,很好的专业书,内容不错,送货速度 也快。

评分西奥多·阿多诺西奥多·阿多诺

评分很好很满意东西不错很满意

评分物流很快,质量不错。

评分物流很快,质量不错。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![自然的政治 [Politiques de la nature] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11931578/573beb4cNc31c79bd.jpg)