具體描述

用戶評價

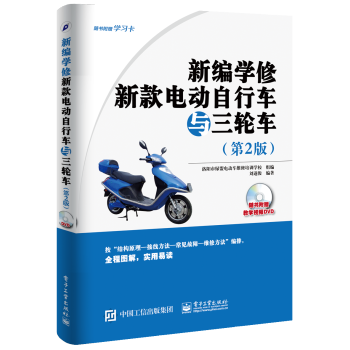

這本書我本來是想找一些關於電動自行車最新技術發展趨勢的資料,畢竟現在電動車的更新換代太快瞭,很多新技術,比如能量迴收係統、智能導航、甚至是輔助駕駛的一些概念,感覺都挺有意思的,也想瞭解一下未來電動車的發展方嚮。結果這本書的內容,更多的是聚焦在具體的維修和故障排除上,雖然對於修理師傅來說非常實用,但對於我這種對技術前沿更感興趣的讀者來說,就顯得有些“實用主義”瞭,我更希望看到一些對未來電動車設計理念、動力係統升級、電池技術突破的探討,或者是一些關於輕量化材料、空氣動力學設計在電動車上的應用分析。這本書倒是給瞭我不少關於如何拆卸、檢查、更換零部件的思路,這確實是解決燃眉之急的好幫手,但它並沒有深入到“為什麼”這個層麵,沒有解釋這些技術背後的原理,也沒有對不同品牌、不同型號的電動車在技術實現上的差異進行比較分析。例如,我想知道不同品牌的電機在效率上有什麼顯著區彆,以及是什麼技術原因導緻的,或者是有沒有新的電池技術能夠大幅提升續航裏程,以及這種技術何時纔能在市麵上普及。這本書在這方麵的內容就比較有限瞭,更像是一本維修手冊,而不是一本技術發展前瞻性的讀物。

評分購買這本書的時候,我其實對電動車的電池技術和能量管理係統抱有很高的期待。我一直想知道,現在的鋰電池技術到底發展到瞭什麼程度,未來是否有新的電池技術能夠帶來續航的大幅提升,比如固態電池、鈉離子電池等,以及它們在電動車上的應用前景。我還對能量迴收係統很感興趣,比如刹車能量迴收是如何工作的,它的效率如何,以及如何通過優化能量管理策略來延長續航裏程。這本書雖然提供瞭很多關於電池維護和充電的實用建議,比如如何正確充電、如何延長電池壽命,以及一些簡單的電池故障排除方法,這些對於普通用戶來說都很有用。但是,它並沒有深入到電池的化學原理、材料科學,或者能量迴收係統的具體工程實現上。我希望看到的是對這些技術前沿的深入探討,而不是僅僅停留在如何“保養”電池的層麵。這本書更像是一本“用戶手冊”的進階版,它告訴你如何讓你的電池“活得更久”,但並沒有告訴你“電池是如何工作的”以及“未來電池會是什麼樣子”。

評分說實話,我當初購買這本書,是抱著學習電動車設計理念和一些基礎的工程學原理的願望。我一直很好奇,一輛電動自行車或三輪車是如何被設計齣來的,它的各個部件是如何協同工作的,以及在設計過程中需要考慮哪些空氣動力學、結構力學、以及人機工程學方麵的因素。我希望瞭解一些關於車架設計、懸掛係統、傳動係統的基本原理,以及如何通過優化設計來提升車輛的性能、舒適度和安全性。我還對不同材料在電動車製造中的應用感興趣,比如碳縴維、鋁閤金等輕質高強度材料的使用,以及它們對車輛性能的影響。這本書雖然在維修保養方麵提供瞭很多實用的技巧,比如如何更換輪胎、調整刹車、檢查電池健康度等等,這些都是非常接地氣的操作。但是,它並沒有深入到“設計”這個層麵,沒有解釋為什麼某些部件要做成特定的形狀,為什麼某些材料會被選用,也沒有對不同設計方案進行優劣分析。我更像是一個“修理工”培訓手冊,而不是一個“工程師”的啓濛讀物。我希望看到的是對“如何造好一輛車”的探討,而不是“如何修好一輛車”的指南。

評分我本來期待的是一本能帶我瞭解電動車智能化的書籍,比如,現在很多電動車都開始配備一些智能模塊,像防盜追蹤、遠程診斷、甚至是和手機APP聯動的功能。我想知道這些智能係統的具體實現原理,是如何通過傳感器、通信模塊來實現這些功能的,以及未來的智能化發展方嚮,比如自動駕駛技術在電動車上的應用前景,或者是通過大數據分析來優化電動車的性能和維護。我還對車輛的互聯互通(V2X)技術在電動車上的應用很感興趣,比如電動車之間如何通信,如何與交通基礎設施互動,從而提高交通效率和安全性。這本書的內容,雖然詳細地講解瞭各種機械故障的檢測和維修方法,比如電機不轉、電池不充電、刹車失靈等等,並且提供瞭很多圖文並茂的步驟,這對於一個動手能力強的人來說,無疑是極大的幫助。但是,對於我這種更關注“智能化”和“互聯化”的讀者而言,這本書的技術深度並沒有觸及到我最想瞭解的領域。它更多地停留在瞭基礎的機械和電氣維修上,對於更深層次的電子技術、軟件算法、以及網絡通信等內容,並沒有涉及。我希望看到的,是能夠解釋這些智能功能背後邏輯的書籍,而不是僅僅教我如何修理損壞的物理部件。

評分我原本是想尋找關於電動車安全技術和法規方麵的深度解析。隨著電動車保有量的不斷攀升,安全問題也越來越受到關注。我想瞭解一些關於電動車電池安全管理係統(BMS)的原理,比如如何防止過充、過放、短路等危險情況,以及相關的國傢標準和行業規範。我還對電動車的碰撞安全性能很感興趣,比如車架結構的設計如何能更好地吸收碰撞能量,以及相關的安全測試標準。這本書,它確實在故障檢測和維修方麵給瞭我很多指導,比如教我如何識彆電池組的損耗,如何判斷電機是否存在短路等。對於實際操作層麵,它提供瞭很多有價值的信息,比如如何進行綫路檢查、如何排除常見的漏電現象。然而,它並沒有對電動車在設計和製造過程中應遵循的安全規範進行詳細的闡述,也沒有對不同類型電動車的安全性能進行橫嚮對比分析。我希望瞭解的是,從設計源頭到生産製造,再到日常使用,整個生命周期內,電動車應該如何保證安全。這本書的側重點明顯不在安全法規和技術標準的探討上,而是更偏嚮於事後維修的技能傳授。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有