具体描述

产品特色

编辑推荐

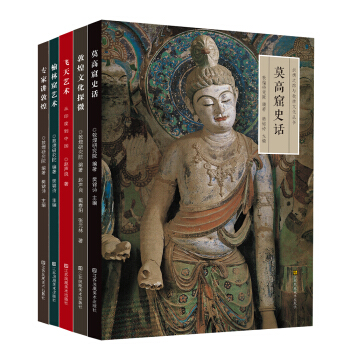

自1900年敦煌藏经洞被发现后,历经劫难,敦煌文物流散于世界各地,由此而产生了世界性的学术研究——敦煌学。发展至今,已过了 100多年。随着敦煌学各学科的发展,敦煌石窟 以及藏经洞出土文物所包含的文化价值越来越显示出它的博大 与深厚。如本书所揭示的那样,敦煌文化反映了公元 4 世纪至 14 世纪中国古代文化方方面面的内容,而且它不仅有大量的文献资料,还有丰富的形象资料,诸如壁画、雕塑以及各种丝织 品、工艺品等等文物资料,从中使我们对中国古代的政治、宗教、文学、艺术、科技等方面有了多角度的形象的认识。近年来,中央文史研究馆启动了编纂“中国地域文化通览” 项目,这一巨大的文化工程反映了政府对文化建设的高度重视。研究和认识传统文化,为当今文化建设提供借鉴,对于传承中华文明,建设一个现代化的文化强国具有极其深远的意义。作 为《中国地域文化通览·甘肃卷》的撰稿人之一,我们在承担 其中的“敦煌文化”等章节的撰写中,不断地认识到敦煌文化的深厚与博大。我们深感敦煌文化与其他地区的区域文化的不 同,敦煌由于保存了一个延续达千年的佛教石窟,以及一个曾 经收藏了5万多件古代文献以及数百件文物的藏经洞,而成为中国古代文化的“博物馆”,它所反映的内涵不仅仅限于敦煌地区或者甘肃地区,而是那个时代中国文化的一个缩影。对敦煌文化的传承与弘扬也是我们敦煌学研究者义不容辞的责任。

内容简介

敦煌自汉武开疆立郡,便成为汉王朝的西陲门户,其连通东西的特殊位置, 使之成为丝路上的通都要邑和东西文化交流的*个交融点。开放包容的文化土壤,成就了连续千年的佛教艺术圣地 ;特殊的气候条件,保全了博大精深的中古文化典籍宝藏。一经开启,虽仅以边郡地域冠名,但深邃灿烂的文化基因, 迅即使之成为世界文明的象征 ;正是这样的文化奇迹,使之成为世界“显学”;它的内涵虽是历史,但探索和研究使之不断充实和更新——这就是敦煌文化!也是它的真谛和魅力古代敦煌文化之所以得以繁荣,正是由于汲取了丝绸之路 上中西文化的丰富营养。今天,我们又处于一个中外文化交流 的大好时机,更应该以开阔的胸襟,放眼世界,从更广更深的 角度来看待丝绸之路与敦煌的文化艺术。“丝绸之路与敦煌文 化丛书”就是希望以更新的视角、更新的方法来探讨丝绸之路 与敦煌学的相关问题。另一方面,我们今天的学术研究,不能 再局限于书斋之中,更应该考虑到对社会的责任,要尽可能地 把学术研究的成果转化成普通读者的精神食粮,为当今的精神 文明建设服务。要让更多的非专业人士也对敦煌、丝绸之路这样的古代文明感兴趣,并从中得到收益。这也是我们今天学术研究者的责任。敦煌文化的兴衰,又与丝绸之路的繁荣与衰落息息相关。自 汉代以来,丝绸之路的开辟以及长期的繁荣,给中西文化的传播 与交流提供了巨大的空间,位于丝绸之路要道的敦煌便在东方与 西方文明的交流与融合中,发展了自身独特的文化艺术,保存至 今的敦煌石窟艺术以及藏经洞出土的卷帙浩繁的大量文献,就蕴 藏着无限丰富的古代宗教、文学、历史、音乐、美术等等丰富的 遗产,成为今天学者、艺术家、旅游者瞩目的对象。

作者简介

赵声良,1964年8月出生,中共党员,云南昭通人,出生地云南昭通,在职博士研究生学历,研究馆员。现任任敦煌研究院副院长。

樊锦诗,浙江省杭州市人,1938年7月出生于北平。原敦煌研究院院长,现为敦煌研究院名誉院长。自1963年自北京大学毕业后已在敦煌研究所坚持工作40余年,被誉为“敦煌女儿”。主要致力石窟考古、石窟科学保护和管理。

内页插图

目录

《莫高窟史话》

《飞天艺术-从印度到中国》

《敦煌文化探微》

《专家讲敦煌》

《榆林窟艺术》

前言/序言

用户评价

要说最近读到的最令人耳目一新的文学作品,那非《百年孤独》莫属了。马尔克斯的魔幻现实主义手法简直是鬼斧神工,布恩迪亚家族七代人的兴衰史,与其说是讲述一个家族的故事,不如说是在编织一个关于时间、记忆与宿命的巨大迷宫。这本书的叙事节奏非常奇特,它时而磅礴大气,时而又陷入一种近乎催眠般的循环叙事中,人物的名字不断重复,事件不断重演,这恰恰是作者对拉丁美洲历史循环往复、充满宿命感的深刻隐喻。我常常需要对照着人物关系图才能勉强跟上那些同名同姓的角色,但这丝毫不影响阅读的沉浸感,反而增添了一种探索的乐趣。那些光怪陆离的场景,比如失眠症的瘟疫、飞升上天的女子,都被写得如同陈述事实般自然,让人不得不相信,在这个布恩迪亚的世界里,一切皆有可能。它考验读者的专注力,但一旦你被卷入那个热烈、混乱又充满诗意的马孔多,就很难再抽身了。

评分天哪,我最近读了《漫步古罗马》,这本书简直让我沉醉其中,仿佛真的穿越回了那个辉煌的帝国时代。作者的文笔极其细腻,每一个场景的描绘都栩栩如生,从宏伟的斗兽场到曲折的小巷,那些古老的石板路仿佛还在脚下微微发烫。我尤其喜欢他描写普通罗马市民日常生活的那些章节,那些琐碎却真实的生活片段,让我看到了历史的另一面,不再是冰冷的帝王将相,而是有血有肉的芸芸众生。书中对建筑风格和城市规划的剖析也非常深入,即便是对外文科小白的我来说,读起来也毫不费力,反而激起了我极大的学习热情。这本书的插图和地图制作得极其精良,为理解当时的地理和社会结构提供了极大的帮助。说实话,这本书让我对西方古典文明产生了前所未有的敬畏和好奇,它不仅仅是一本历史书,更像是一封写给过去的深情的情书,让人读完后久久不能平静,甚至开始琢磨着下一次去意大利旅行时,要去看看那些书里描绘的真实遗迹,去感受那份跨越千年的厚重感。这本书的价值远超其定价,强烈推荐给所有对历史和文化探索感兴趣的朋友们。

评分我最近入手了一本关于极地探险的历史画册,《白茫茫的大地:十九世纪探险家的日志与照片》。这本书的体量相当可观,光是拿在手里就能感受到那种沉甸甸的历史分量。它最大的魅力在于那种原始的视觉冲击力,那些泛黄的、记录着极端气候下人物面容的照片,真实得令人心悸。我不是那种热衷于“征服自然”的阅读者,但这本书记录的,更多是人类面对未知和绝境时展现出的那种近乎偏执的坚韧。日志部分的文字非常克制,充满了十九世纪那种特有的、略带傲慢又无比真诚的科学探索精神。我特别喜欢那些关于后勤补给和船只损毁的详细记录,这部分远比那些华丽的发现更让我震撼——生存本身就是一场无休止的斗争。通过这些图文,我体会到,在没有现代科技的帮助下,那些探险家们所承受的孤独和生理极限,是我们现代人难以想象的。这本书更像是一份对人类精神边界的考察报告,图文并茂的展现方式,让这段历史变得触手可及。

评分不得不提我刚看完的这本关于认知心理学的入门读物,《大脑的快捷方式:我们如何快速做决策》。这本书彻底刷新了我对“直觉”和“偏见”的理解。作者用极其清晰的逻辑,将我们大脑中那些为了节省能量而产生的“启发式”思维模式,一一拆解开来。他没有使用太多晦涩的学术术语,而是大量使用了我们日常生活中能遇到的经典实验案例,比如著名的“蒙提霍尔问题”和“锚定效应”,读起来就像在玩一场场有趣的思维游戏,但游戏结束后,你却发现自己的思考方式被永久地重塑了。我发现,很多我过去认为是基于“理性”的选择,其实都带有明显的认知偏差。这本书的实用价值极高,它提供了一套工具箱,让你能在面对重要决策时,能更警觉地识别自己思维中的“陷阱”。与其说这是一本学术书,不如说它是一本高级的自我觉察指南,帮助我们理解人类思维的精妙与局限,对于提升批判性思维能力,有着立竿见影的效果。

评分我最近一口气看完了《寂静的春天》,这本书的冲击力简直是颠覆性的。它不是那种温文尔雅地探讨环境问题的著作,而是带着一种尖锐的、不容置喙的批判力量,直击现代工业文明最核心的弊端。卡森女士的文字力量非常强大,她用科学的严谨和诗人的敏感,将农药对生态系统造成的连锁反应,剖析得淋漓尽致,那种层层递进的恐惧感,让人后背发凉。我尤其佩服她如何将复杂的生物学原理,转化成普通大众都能理解的、且极具警示性的语言。阅读过程中,我好几次不得不停下来,深思我们日常生活中看似微不足道的行为,背后隐藏着多么可怕的生态代价。这本书的价值在于,它不仅仅是记录了一个时代的危机,更重要的是,它提供了一种全新的、对自然世界保持谦卑和敬畏的视角。读完之后,我开始重新审视自己家里的园艺习惯,对市面上那些“高效”的化学制品产生了本能的排斥。这是一本真正能够改变读者生活态度的书,它需要的不是被阅读一次,而是需要被反复研读,并付诸行动。

评分好哦哦哦哦哦哦哦哦

评分好哦哦哦哦哦哦哦哦

评分好哦哦哦哦哦哦哦哦

评分好哦哦哦哦哦哦哦哦

评分丝绸之路与敦煌文化丛书(套装共5册)

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

评分每年六一八囤书,成了习惯,还有好多没有看,慢慢消化

评分好哦哦哦哦哦哦哦哦

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![北京舞蹈学院“十五”规划教材·舞蹈基本功训练教程:舞蹈学专业·身韵部分 [Basic Dance Technique Training Course] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11018530/5a795891N848dd631.jpg)

![棱镜精装人文译丛:现代主义之后的艺术史 [Art History after Modernism] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11421769/rBEhWFMr7TkIAAAAAAPNKMgsGrUAAKd2wK4KsUAA81A680.jpg)

![听力测试训练(配合英皇考级使用 六级-八级 附光盘) [Aural test practices] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12114271/595b039aNea391606.jpg)

![圆明园的故事 [A Story of the Old Summer Palace] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12149945/599aae4bNb6cf392a.jpg)