具体描述

编辑推荐

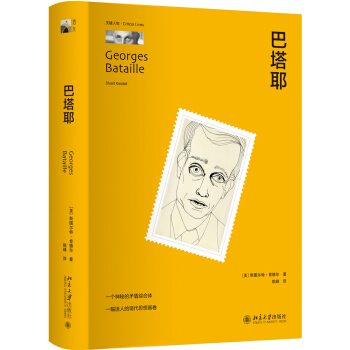

“关键人物”丛书所关注的是来自艺术、文学、哲学、建筑等领域的关键人物,他们的影响早已超出了各自的专业领域,堪称现代文化领袖,成为人类精神史的重要环节。巴塔耶的创作和思想先锋、犀利,是二十世纪法国思想界的旗帜人物。巴塔耶的人生串起二十世纪灿若星辰的法国思想文化界知识分子,颇多可观之处。

内容简介

巴塔耶是一个矛盾综合体。他与马松、拉康、佩尼奥等人情真意切,却与布勒东、萨特长期不和。他积极投身公共生活,却是一个尼采式的离群索居者。巴塔耶与他所处时代的思想风潮激烈对抗,同时对这些思想的要义加以扬弃和改造。在艺术、文学、社会学、心理学、神学、经济学等众多领域,他都做出了极其重要的贡献,他对二十世纪哲学和文学领域的后结构主义革命的推动更是无人能及。肯德尔将巴塔耶的生平和作品凝炼成一本简明却翔实的评传,展现了这位争议不断的作家同他的时代之间的张力,引人入胜。

作者简介

斯图尔特·肯德尔(Stuart Kendal),肯德尔现任教于东肯塔基大学。他撰写了大量关于二十世纪中叶现代主义的文章,并且编译了两本巴塔耶文集:《非知识的未完成系统》(The Unfinished System of Nonknowledge,2001)和《人性的摇篮》(The Cradle of Humanity,2005)。译者姚峰,江苏仪征人,清华大学外文系博士,上海交通大学博士后,现任上海师范大学副教授,主要研究外国文学与西方思想史。

目录

001 导 言 戴荆冠的耶稣画像011 第一章 遗 弃

027 第二章 尝试逃避

043 第三章 暴力和尊贵

061 第四章 地下人

075 第五章 无限戏仿

097 第六章 异质学

119 第七章 粪便哲学家

129 第八章 民主共产圈

155 第九章 危 机

175 第十章 反 攻

191 第十一章 阿塞法勒

207 第十二章 社会学学院

225 第十三章 战 争

237 第十四章 超越诗歌

261 第十五章 在超现实主义和存在主义之间

279 第十六章 大 全

301 第十七章 未尽之作

322 部分参考书目

326 致 谢

327 图片使用致谢

精彩书摘

第一章 遗 弃1913年,乔治·巴塔耶15岁时,他的父亲发了疯。 约瑟夫-阿里斯蒂德·巴塔耶(Joseph-Aristide Bataille)当时患有梅毒。梅毒病是很久以前感染上的,也许在他放弃医学研究之前,但肯定早于他把全家从多姆火山区的比隆镇(巴塔耶于1897年出生于此)迁至他们现在居住的兰斯。约瑟夫-阿里斯蒂德在巴塔耶出生前已失明,之后又瘫痪了十年多。疾病的后果令人伤心,却是无法避免的。

约瑟夫-阿里斯蒂德终日与一张椅子为伴,骨瘦如柴,蹒跚挪步时极为痛苦。数十年后,巴塔耶仍然记得父亲“凹陷的双眼、像饿鸟的长鼻、痛苦的尖叫、有气无力的笑声。” 他还记得这个老人的身体如何一步步每况愈下,虽然他想帮帮他:

让我更难受的是看见父亲很多次大便的情形……他从床上下来(这时我会上前帮把手),然后坐上夜壶,这个过程极其艰难,他身上穿着长睡衣,通常还戴着棉睡帽(留着灰白杂乱的八角胡、很大的鹰钩鼻、空洞的双眼茫然呆滞)。有时,“电击似的剧痛”让他如野兽般嗷叫,伸出一条弯着的腿,徒劳地想用双臂抱住。

对巴塔耶而言,早年这幕排便的场景也在约瑟夫-阿里斯蒂德“撒尿时的眼神”中有所反映、回响和延伸:

因为他什么也看不见,他的瞳孔经常向上呆滞地望去……他的眼睛空洞巨大,占据了鼻子两侧。撒尿时,巨大的双眼几乎神色全无,一副令人目瞪口呆的表情。在只有他能看见的世界中,能让他略带嘲讽且恍惚发笑的世界中,这是一种放任、僭越的表情,令人目瞪

口呆。

我们可以想象这个男孩帮助一位痛苦的病人时的情景。年少的巴塔耶爱自己的父亲,但成人后他发现这种爱并不自然:从最近研究的心理分析的角度思考,他认为多数男孩爱的是母亲。 但巴塔耶的确爱父亲,至少早年是这样的,即便当时父亲的身体每况愈下。

然而在当时以及之后的时间里,巴塔耶一直受到恐怖的、反复出现的梦和记忆的困扰,其中有父亲的“快乐”,还有他家位于兰斯市法布赫-塞艾斯大街65号那幢房子的酒窖。(需要注意的是,兰斯是以酒窖闻名的城市:一座香槟之都。)巴塔耶在一些场合提到过这个场景,但语焉不详:哪一部分是他年少时的梦中遭遇,而哪一部分是来自记忆,无论是对年少时的记忆,还是来自年少时的记忆,抑或是最近的回忆。在巴塔耶的生活和写作中,虚构不断在事实之上展开;确定无疑的真相却飘忽不定。

我记得手里拿着蜡烛,与父亲一起下到酒窖。梦见一只拿着烛台的熊。孩提时代恐怖的蜘蛛等,使我回忆起曾坐在父亲的腿上,裤子被脱了下来。一种在极恐怖和极壮观之间的摇摆不定。我看见他带着苦涩盲目的笑容,张开污秽的双手放在我身上……我差不多三岁的样子,赤身坐在父亲腿上,阴茎充血,如同太阳……父亲用手打我,而我看见了太阳。

在另一则文字中,父亲成了挂着铃铛和彩色缎带的熊,手中举着蜡烛。酒窖的楼梯显然很陡;黑暗和潮湿令人心惊胆战;一座有蜘蛛和老鼠的房子。巴塔耶由这些记忆联想起7月14日——法国国庆日——的烟花表演和庆祝活动。

但究竟发生了什么呢?乔治·巴塔耶的身体受到了父亲的虐待?一次?还是经常?如果的确发生过,那么他对此侵害作何反应?这样的事情在他的作品中扮演了什么角色?终其一生,巴塔耶既痴迷于可怕的性犯罪者(如恋童癖患者吉尔·德·莱斯[Gilles de Rais]),也同样痴迷于遭受上帝蹂躏的圣徒。巴塔耶自己的色情想象——即产生了《眼睛的故事》(Histoire de l’oeil)这部可能是20世纪最伟大的色情小说的想象——最终会诉诸性侵和亢奋这二者的叛逆性融合。但刻写于这种虐待叙述中的屈服逻辑依然模棱两可。一方面,侵害者显然是个怪物,一个放任自己原始欲望的怪物,而遭受侵害的少年明显受到了虐待。另一方面,侵害者显然可怜而虚弱,少年则陷入其不能理解的快乐,不能自拔。

那么还是要问到底发生了什么?现有的证据并不充分,而且其中虚构内容太多,并不足以给约瑟夫-阿里斯蒂德定罪。况且,所定之罪可能只是可怕的屏隔回忆(screen memory)而已。20世纪40年代,这些事情过去将近四十年之后,巴塔耶回忆父亲当时攀爬酒窖楼梯时非常吃力。而且在另一份记述中,巴塔耶回忆父亲一天从外面度假归来后对他表示了“同样的关爱”。 尽管——或许因为——巴塔耶在回忆中一再提起并不断重复父亲的关爱,但他在意义含混的悲剧小说中隐藏了令人痛苦的情感。

1912年,巴塔耶突然辍学。那时他15岁,从来就不是个好学生。他很容易走神,同学也和他过不去。他不怎么写作业,笔记本里都是乱写乱画的涂鸦;不停地涂改线条、图形和滑稽的轮廓。有一次,他整堂课都在用钢笔给一名同学的衬衫上色。 13岁时,他问一个同学他们之中谁读书最为懒惰。答案是他。可如果是全校呢?还是巴塔耶。 他声称自己“1913年1月差点被学校开除”。 “很长一段时间我都饱受厌学的痛苦。” (多年之后的20世纪30年代,在亚历山大·科耶夫讲授黑格尔《精神现象学》的课堂上,他还打了瞌睡。 )

他终日独自四处游荡,骑车穿梭在长满葡萄的山林之中,感到之前对父亲的感情已悄然变为“深深的、无意识的憎恨”。 他从未在任何地方解释如何以及为何发生了这样的变化。

就是那个春天,他的父亲发了疯。巴塔耶的哥哥马夏尔(Martial)当时已搬到外面居住,因此他的母亲玛丽-安托瓦妮特·巴塔耶(Marie-Antoinette Bataille)派他去请医生。他很快就回来了。医生当然对这个精神错乱的病人也束手无策,而巴塔耶的父亲的确已无药可医。医生刚跨进隔壁房间,约瑟夫-阿里斯蒂德就在其身后高喊:“大夫,你跟我老婆上床完事儿后,告诉我一声!”

这句莫名其妙的话刺痛了他的儿子。多年之后,巴塔耶写道:“对我来说,那句话,瞬间消解了严格的家庭教育所带来的意志消沉,无意中我突然产生了某种坚定的责任感:我在任何环境中,必须找到与那句话对应的东西。” 那句话带有巴塔耶整个思想和风格中富于感染力的污点:这使得一个瞬间与一个持久坚定的责任之间,一个无意碰到的偶然事件与一件必行之事之间产生了鲜明的对比;更重要的是,这是通过逻辑和视角的极端倒置发挥作用的(严格的家庭教育中,什么是令人意志消沉的?)。一切都从此开始。

约瑟夫-阿里斯蒂德的疯狂控诉撕下了少年巴塔耶的面具,撕下了仁义道德的面具,撕下了父母和医生脸上的面具;这些象征规范和权威的脸面,受人尊敬和爱戴的脸面。这句令人作呕的话打开了一个无限自由的世界。从此之后,巴塔耶终其一生的必行之事,或曰他的职责,就是在所有情境中寻找那句话的对应之物:不仅在所有的故事和情色艳遇中,而且在所有的行为、所有的经历、所有的词语、所有的思想之中。原先高不可攀之物被拉下神坛,而原先为人不齿的东西被奉若神明。如此误置滑脱成了所有经验的特征。他以类似的僭越、贬损和倒置看待生命中的一切:无尽的不合常规、不停的反转颠覆;不断重复破坏律法的法则。

多年之后,巴塔耶在回忆中谈起他在青少年时代就意识到自己要致力于建立一种自相矛盾的哲学,并将这种哲学付诸文学创作。 这个目标是陀思妥耶夫斯基式的——陀思妥耶夫斯基的“地下人”就是一个“自相矛盾的人” ——因此也可能是不合时宜的,因为巴塔耶是后来才发现陀思妥耶夫斯基的,而其思想根源是自己父亲的话语。巴塔耶反复回想父亲失明的痛苦、有气无力的笑声和痛苦的嗷叫,他承认:“我想我愿意成为他那样的人!我如何才能不去质疑这显而易见的忧郁呢?” 这个年轻人一度憎恨他曾经热爱的父亲,此时又开始认同父亲,甚至认同他的堕落。

第二年10月,巴塔耶返回了学校,这所男童学校在兰斯以南26公里,位于马恩河畔的埃佩尔奈,这回巴塔耶成了寄宿生。一年之内,他已经完成了高中毕业会考的第一部分,通过了所有罗曼斯语言考试,但没有一门成绩是优等。在学校的新朋友保罗·勒克莱尔(Paul Leclerc)唤起了巴塔耶对于天主教的兴趣。对此,巴塔耶的父母都无法相信:他的父亲没有宗教信仰,母亲也不感兴趣。 保罗·勒克莱尔不仅是个“狂热的天主教徒”,而且与兰斯圣母院的吕松(Luçon)红衣主教交往很多。

那个夏天,也就是1914年夏天,巴塔耶在这座教堂参加了弥撒晨课。这不是一个普通的夏天。历史上最为血腥的一场战争正渐行渐近,无法避免。巴塔耶的哥哥马夏尔已于7月应征入伍。在吕松主教的弥撒晨课上,教堂里挤满了“准备从容赴死”的士兵。 巴塔耶后来说自己在1914年8月接受了洗礼,即战争爆发的那个月。

兰斯立刻成了一个被包围的城市:“它好像处于殉难的前夜。” 这句话出自巴塔耶出版的第一部作品。他应朋友邀约写了一本小册子,纪念这座教堂,小册套用了教堂名——《兰斯圣母院》。之后,这个概念反复出现在他的作品中,即在战争中理解生命。 24年后,在另一场战争中,巴塔耶创作了《有罪》(Le Coupable)(Guilty),当时德国攻占巴黎,他被迫逃往出生的地方。在《有罪》中,巴塔耶再次提到了“圣徒的生活”。 对于巴塔耶而言,战争预示着世界末日、人类难以想象的痛苦:与革命和宗教狂热一样,他认为战争为人类的想象力提供了最强烈的刺激。

9月5日到12日的这个星期,德国的轰炸摧毁了这座城市的很多地方,也几乎毁掉了这座教堂。大多数窗户被炸飞,部分砖石建筑已垮塌,成了一堆破碎不堪的石块。城市被占领后,德国人又将教堂付之一炬,但教堂并未完全倒塌。“今天,她在满目疮痍中站立着,残缺不全,”巴塔耶于1918年写道。

巴塔耶和母亲跟着城里的大多数居民一起逃走了。他这样描述当时的场景:“逃亡者的车队在侵略者的追击下前行着,他们遭受的痛苦真是一出人间惨剧;一辆接一辆的马车上堆满了家具,而一家一家的人就栖身于家具堆上;一路上,可怜的人们肩挑背扛,穷困潦倒的惨相,如同绝望之人。” 约瑟夫-阿里斯蒂德·巴塔耶因病重而无法逃走,难民们把他交给管家照顾。

帕斯卡尔的故乡——克莱蒙费朗——向南是里翁埃蒙塔盖,这里有一个中世纪的山村。母子二人与巴塔耶的外祖父母——安托万·图纳德尔(Antoine Tournadre)和安妮·图纳德尔(Anne Tournadre)——生活在一起,避开战乱的威胁。他们偶尔收到约瑟夫-阿里斯蒂德寄来的书信,信中他声嘶力竭,被当年就要降临的死亡痛苦地折磨着。儿子希望回到病重的父亲身边。他哀求母亲返回兰斯,但被拒绝了。即便德国人被赶出这座城市后,她也决意不再回去。巴塔耶对父亲的思念与日俱增。在里翁埃蒙塔盖狭窄拥挤、极其古老的灰石砌成的圣乔治教堂,他连续祷告数个小时,或者在乡野和周边的村庄游荡。他曾想过蒙受上帝的感召,出家当个僧侣。

1915年,巴塔耶的母亲突然间意志消沉、痛不欲生,这种状态间持续了几个月的时间。把失明瘫痪的丈夫遗弃在了一个遭受战争蹂躏的城市,几乎使他必死无疑,良心的谴责与灾祸降临的念头一直折磨着她。巴塔耶尝试猛地扭动她的手腕,希望能帮她恢复神智。母子二人的关系变得越发紧张,他将房间里一对沉重的烛台搬了出去,担心她会在自己熟睡时下毒手。有一次,母亲不知去向,人们找到她时,她正在阁楼上吊,勒着绳子挣扎,绳子不够紧,没死成。一天夜里,她要在一条小溪里淹死自己,但水太浅了。巴塔耶找到母亲时,她“腰带以下都湿透了,裙子滴着

溪水”。

秋天来临,经过当地医生和家族世交朱尔斯·德尔泰伊(Jules Delteil)的诊治,玛丽的神智逐渐恢复正常,答应儿子回去探望父亲。当全家得到了约瑟夫-阿里斯蒂德病入膏肓的消息,且确定无疑时,玛丽这才同意回到丈夫身边。但为时已晚。约瑟夫-阿里斯蒂德·巴塔耶死于1915年10月6日,当时只有管家在旁,可以说是在孤苦伶仃中死去的。他甚至拒绝请牧师前来。在巴塔耶的心中,他那个失明、瘫痪、患有梅毒、表情痛苦的父亲孤独地死去了,但不仅是孤独,更是在最需要的时候被妻子和儿子所抛弃。他们赶到后,安葬了他。

孤独和遗弃对乔治·巴塔耶而言就是生命的真相,也是死亡的真相。在巴塔耶看来,人并不是被抛入这个世界,而是被遗弃于其中。而这里的孤独与战争的痛苦是难以区分的。多年之后,巴塔耶在《有罪》中反复思考自己的孤独感:“一阵受伤的哭喊!我陷入自己的孤独而失去了听觉,孤独的喧嚣比战争还要强烈。即使痛苦的哭喊对我也是枉然皆空。我的孤独是一个帝国,拼命去占有:这是一个被遗忘的星球——酒精和知识。” 尽管时光流逝,我们依然能在这个受伤的哭喊中听到巴塔耶垂死的父亲的哀号求助,一个被遗弃者在孤独中奄奄一息,发出的喊叫无人理会。孤独的帝国也是帕斯卡尔的帝国:在此帝国中,一个人的可悲源自其不能孤独自守,而遁入知识和酒精的享乐之中。 巴塔耶的整个一生就是在逃离孤独,既逃离他与世人隔绝的孤独——逃入他们的集体、社群、怀抱——也逃离他作为人群中单独个体的孤独,即逃离不能自足的人类的本体孤独。巴塔耶的著述记录了人类懂得社群的界限,又无法孤独自守。这是一种自相矛盾着的困境。

前言/序言

导言 戴荆冠的耶稣画像对立是真正的友谊。

威廉·布莱克(William Blake)

1962年,乔治·巴塔耶去世。不久,他的最后一本书《厄洛斯的泪水》(Les Larmes d’Eros)以有伤风化的罪名被法国文化部查禁。《厄洛斯的泪水》从史前时代追溯至当下,主要通过传统的图像概述了欲望的历史。最令人惊骇的图像——称作“凌迟”的中国酷刑——是一种虐待狂似的色情画面。读者对这些画面难以接受,甚至莫名其妙。在巴塔耶看来,这些图像证明了对立双方——性爱与死亡、恐怖与欢愉、宗教救赎与违反刑律——的相似性。在此相似性中,巴塔耶察觉到了一种无限回返的能力,一种从“最难以启齿到最为高尚”的过渡,一种从刺骨之痛到飘飘欲仙的

解脱。

在巴塔耶整个写作生涯中——因死亡戛然而止——没有其他任何一本封面印有巴塔耶名字的书遭到查禁。四十年来,他以笔名隐藏了真实身份,以印数较少的精装本出版最为惊世骇俗的作品。而那些他的确署了真名的作品——散文、小说、诗歌;经济学研究、人类学和美学批评——只有明察秋毫的读者才能发现其中令人侧目之处。作为国家图书馆的职员,巴塔耶如受到指控,他是无法承受其后果的:会因此丢掉工作。但更为有趣的是,这场隐姓埋名出版作品的大戏本身——身份的游戏、面具的玄机——对于巴塔耶的文学志业至关重要。巴塔耶写作并不为扬名,对声名反而唯恐避之不及:他在写作中故布疑阵,令读者扑朔迷离,难见其真意。他的写作毁灭文字,展现完全交流的终极不可能性,并开辟了不可能性——异质、不同、神圣——得以传达的空间。在《厄洛斯的泪水》中,巴塔耶正是采取了这样的策略,即言说时却不见语言,而是通过图像的铺陈:他的临终遗作大抵是静默无语的。这本书遭遇查禁,更加证明了该书传播力之强,倍增其沉默之魅惑。

然而,一股逆反的潮流已喷薄而出。认可巴塔耶的潮水开始流淌;这是友谊的力量,也是势在必行之事。1963年,《批评》——巴塔耶于1946年创办的刊物——为纪念他首次设立专刊。 刊物集中了老朋友们——阿尔弗雷德·梅特罗(Alfred Métraux)、让·布鲁诺(Jean Bruno)、雷蒙·格诺(Raymond Queneau)、皮埃尔·克罗索斯基(Pierre Klossowski)、米歇尔·莱里斯(Michel Leiris)、安德烈·马松(André Masson)、让·皮埃尔(Jean Piel)、让·瓦尔(Jean Wahl)和莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot)——纪念他的声音,还有法国新一代知识分子——罗兰·巴特(Roland Barthes)、菲利浦·索莱尔斯(Philippe Sollers)和米歇尔·福柯(Michel Foucault)——的声音,他们认为巴塔耶的作品是尤其不可或缺的。福柯此外还推介了巴塔耶的《全集》:“今天,我们终于知道:巴塔耶是他那个世纪最重要的作家之一。”

实际上,如果缺了他,西方后结构主义思潮是无法想象的。罗兰·巴特、雅克·德里达(Jacques Derrida)、让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-François Lyotard)、朱丽娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)和让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)等在很多场合发表的文章都谈及巴塔耶,或者在他的影响下开始了写作生涯。1972年,《原样》(Tel Quel)杂志组织了为期一周的会议,讨论巴塔耶和阿尔托(Artaud)。在巴塔耶去世后的十年中,类似的会议召开了很多,这是第一场。20世纪80年代,美国刊物《十月》(October)周围的艺术评论家们发起了纪念巴塔耶的专刊,说明了巴塔耶的作品对于他们的重要性。

巴塔耶作品的新版本以及有关他的新书和选集不断问世。人们对巴塔耶产生持续的热情——这股热情至今丝毫没有减退的迹象——这其中原因很多,扑朔迷离,相互矛盾。以下是主要原因——巴塔耶是同时代最重要的色情小说家之一,他酷爱恐怖和暴虐;极端时代中的一位极端思想家。以下是深层次的原因——巴塔耶开创了分析整个系统的方法,这种方法也许日后会被证明是20世纪最重要的批评成果之一;他在写作中对人性的弱点无限同情,为争取人类的自由不遗余力。作为心理学家和语言哲学家、小说家和诗人、曾经的宗教信徒和神秘主义者,他对知识与交流的用途和限度的探索,相较同世纪中的任何人都更为多元、更为彻底。没有其他作家在如此宽广的领域中做出如此重要的贡献。

然而,与其前辈弗里德里希·尼采(Friedrich Nietzsche)相似,乔治·巴塔耶真可谓生不逢时。他总是身处边缘,在其时代从未有归属之感,即便今天,他的生平和作品对我们依然晦暗不明。

巴塔耶的写作与其时代中的每一主流思潮、艺术和政治潮流都格格不入——甚至水火不容。后来身为一位笃信天主教国度中的无神论者,他对先后登场的超现实主义、马克思主义和存在主义思潮均持否定立场。对巴塔耶而言,超现实主义是无足轻重的理想主义,对艺术而非对生活的狂热;马克思主义未能将唯物主义建构于驱动物质世界的能量之中;萨特的存在主义受制于已被时间抛弃的意识理论。在结构主义时代,巴塔耶将结构主义方法推至矛盾对立的境地。他批评心理分析以及法国学派的社会学是不完整的,同时又能抓住二者的本质思想,并根据自己的需要加以改造。巴塔耶不是简单的无神论者:借用《内在体验》(L’Expérience intérieure)中的词语,他猛地扼住神的咽喉,在创造性的破坏行动中牺牲自己最高的价值观以及他所属时代的价值观。

巴塔耶并不寻求新知识,而是追求经验、某种自主的经验,这对他而言就是体验没有约束的自由:摆脱了语言、学科、功用、文化和身份的自由;一种不可能的自由。巴塔耶这样写道:“问题不在于实现某个目标,而在于逃离这些目标所代表的陷阱。”

如果简单地说巴塔耶的写作与其时代的主流思潮相对立,这会忽略他采用的方法。他对这些思潮的逆写,是通过在这些思潮内部写作,通过回应这些思潮,既回应那些代表传统的已故作家,也回应他们活着的遗产,即他们的学生们。最为重要的是,他在友谊的语境中写作。

在谈及对巴塔耶的人生和作品产生了最大影响这个问题时,人们发现其中既有大量作品,如尼采的作品,也有与作品相关的私人交往,如与俄国流亡哲学家列夫·舍斯托夫(Lev Shestov),他在20世纪20年代早期向巴塔耶传授了尼采的思想。阿尔弗雷德·梅特罗向巴塔耶介绍了迪尔凯姆(Durkheim)和莫斯(Mauss);米歇尔·莱里斯和安德烈·马松让他接触到超现实主义运动;阿德里安·博雷尔(Adrien Borel)是他的精神分析学家;亚历山大·科耶夫(Alexandre Kojève)向巴塔耶——以及与巴塔耶同辈的几位有影响的人物——传授了黑格尔《精神现象学》中的精微复杂之处。于是,巴塔耶在与他们的对话和差异中发展了自己的思想。公开对话——讲座——对巴塔耶而言非常重要,他大量的作品发表于那些风行一时却昙花一现的杂志上,仅有少量被收入“永恒”的图书出版问世。巴塔耶的思想和作品与其人生经历是不可分割的。

巴塔耶在友谊和背叛之中生活和写作,每个单词和姿势既表明共同语言和兴趣的相似性,也表明在生物学和思想方面差异的大小。尼采曾评论道:“人们使用同样的词语是不足以理解彼此的;还必须将同样的词语用于同样类型的内在体验;最终,人们必须拥有共同的经验。”

巴塔耶的人生和作品就是对这种不可企及的共同性的探索,最终使人不断想起巴塔耶所谓的由不属于任何共同体的人组成的共同体,共同体(communitg)这个词承认了承认的不可能。 他最亲近的朋友们——包括米歇尔·莱里斯、安德烈·马松、科莱特·佩尼奥(Colette Peignot)、帕特里克·沃登伯格(Patrick Waldberg)、莫里斯·布朗肖、勒内·夏尔(René Char)、迪奥尼·马斯科洛(Dionys Mascolo)和罗贝尔·安泰尔姆(Robert Antelme)——共同体验了这种没有希望的追寻,这种向不可能性开放的经验。

巴塔耶被人理解了吗?随着《全集》在1970年出版,他战前的作品得以挽救,幸而没有湮没在上一辈人的记忆中。这些作品以及后来的书——甚至那些以笔名出版的书——与几千页笔记和从未完成的手稿被编辑在一起。新的手稿不断公之于世,这对论文资料供应商来说是非常高兴的事情,虽然巴塔耶是位远离学术的作家。

如今,他所有的书都已翻译成英文,尽管其中一些无法再次付梓。他很多文章的译文还有待于汇编成卷;而且比较遗憾的是,他很多重要的作品急需重译。 尽管如此,初步的消化吸收工作已经完成。

但是,巴塔耶被理解了吗?同样的问题依然存在。从下文的内容来看,答案当然是还没有。当代文学未能充分汲取巴塔耶的教益。事实上,小说传统在经历了“新小说”——已经过去了50年的时间——之后又回到了再现主义这一熟悉的套路,似乎巴塔耶的作品以及大多数20世纪的文学从未存在过。更糟糕的是,哲学家们仍经常将巴塔耶解读为哲学家;艺术史家认为他是艺术史家;小说家则视其为小说家。他们只能从貌似产生孤立概念的材料中选择概念。巴塔耶思想的根基是抵制专业分工,拒绝运用概念,这些解读策略对其思想是致命的。也许我们永远无法逃离“同一”的诱惑:同一学科、机构、限制等。然而,根据巴塔耶的观点(福柯也是如此),我们必须指出这些限制为我们提供了表达自由的无限领域。

《批评》——目前由菲利普·罗歇(Philippe Roger)担任主编——最近举办了60周年庆典。这传达出一个信号,说明在很多方面巴塔耶的未来刚刚开始。本书希望将巴塔耶的文字重新定位于他的时代,重新关联于他的人生,使我们有可能按照巴塔耶写作的方式去阅读他,即作为一个经验领域去阅读。

用户评价

《巴塔耶》这本书,与其说是一部作品,不如说是一次对存在本质的哲学探险,而且是一次极其大胆、极其赤裸的探险。我很难用简单的几句话来概括我的感受,因为它触及了太多我内心深处,那些难以言说的角落。我一直对那些关于“极限体验”和“超越边界”的话题感兴趣,而这本书恰恰将这些主题推向了极致。作者对“狂喜”的描绘,那种在失控和破碎中找到某种超越性存在的状态,给我留下了深刻的印象。它挑战了我对于“理性”和“秩序”的认知,让我开始思考,在那些看似混乱和无序的背后,是否隐藏着一种更为根本的生命律动。我尤其被书中对“贫困”和“浪费”的独特视角所吸引,它颠覆了我对这些概念的传统理解,让我看到了其中蕴含的某种“神圣”的力量。读这本书需要极大的耐心和思考,因为它不会给你现成的答案,它只会不断地抛出问题,让你在迷雾中自行摸索。它是一次对人性最深层欲望的探索,也是一次对存在最根本困境的追问。它是一本会让你久久不能忘怀的书,而且是那种会不断在你脑海中回响的书。

评分终于抽出时间来细细品味那本一直被朋友安利,在我书架上静静躺了许久的《巴塔耶》。与其说这是一本书,不如说它是一场盛大的感官宴席,每一次翻页都像是揭开一层浓墨重彩的帷幕,将我抛入一个既熟悉又陌生的情感漩涡。读这本书的过程,与其说是阅读,不如说是某种形式的体验,一种关于存在、关于界限、关于禁忌的深度探索。我常常在某个章节的结尾停顿许久,不是因为读不懂,而是因为那些文字在我脑海里激荡起层层涟漪,迫使我反刍,去感受那些被触碰到的、模糊的、甚至是被压抑的情感。它不像市面上大多数作品那样,有清晰的故事线和明确的主题,它更像是碎片化的情感集合,却又以一种奇特的方式将这些碎片编织成一张巨大的网,将读者牢牢地裹挟其中。我尤其喜欢作者在描绘那种极致的、近乎于痛苦的愉悦时所使用的语言,那种撕裂感,那种超越理性的冲动,仿佛在诉说着一种最本源的生命律动。这本书让我重新审视了许多我习以为常的概念,关于爱,关于欲,关于死亡,关于神圣,所有那些我们试图用理性去界定和控制的东西,在《巴塔耶》面前,都显得如此脆弱和不堪一击。它挑战了我固有的认知,让我开始思考那些隐藏在日常表象之下,更为原始和野性的力量。

评分《巴塔耶》带给我的,是一种前所未有的阅读体验,它更像是一种心灵的历险,而不是简单的故事叙述。我喜欢作者在描述那些极致的情感状态时所使用的那种近乎癫狂的笔触,仿佛他自己也身临其境,将最原始的冲动和最深邃的恐惧毫无保留地倾泻出来。我常常在读到某些段落时,感觉自己呼吸都变得急促,心跳也随之加速,那种代入感是如此强烈,以至于我需要合上书本,在现实中找寻片刻的平静。书中所探讨的“内在体验”,那种超越理性、超越道德的界限,直抵生命本源的感悟,对我来说是全新的领域。我被书中那种对“无用性”和“消费”的深刻洞察所震撼,它揭示了在人类文明的表象之下,潜藏着一股更为古老、更为狂野的生命力。我尤其欣赏作者对“神圣”概念的颠覆性解读,它不再是遥不可及的彼岸,而是潜藏在我们每一个最极端、最失控的瞬间之中。读《巴塔耶》需要极大的勇气,需要准备好面对那些被我们刻意回避的黑暗角落。它不是一本适合所有人的书,但对于那些渴望探索人性深度、挑战自我认知边界的读者来说,它无疑是一次不可错过的旅程。

评分读完《巴塔耶》,我感觉自己像是经历了一场灵魂的洗礼,又像是跌入了一个深邃的迷宫。这本书的语言风格极具辨识度,充满了野性和原始的力量,但又不失一种独特的诗意。它并不追求叙事的流畅,而是更像是一系列情感的爆发,一次又一次地将读者推向情感的极限。我尤其被书中对“暴力”和“死亡”的描写所吸引,不是因为血腥,而是因为作者试图从中挖掘出某种超越死亡本身的、永恒的生命力。那种在极致痛苦和毁灭中诞生的“神圣感”,是我之前从未有过的认知。这本书让我开始重新思考“禁忌”的意义,以及那些我们所敬畏和回避的事物,在更深层面上,是否与我们最本真的欲望息息相关。它不是一本让你感到舒适的书,它会让你感到不安,感到困惑,甚至感到一种深深的震撼。但正是这种不适感,才让这本书显得如此真实和有力量。它迫使你去审视自己内心的阴影,去承认那些你可能从未意识到的冲动。它是一面镜子,照见了人性中最复杂、最矛盾的一面。

评分拿到《巴塔耶》的时候,我并没有抱有太高的期待,毕竟“巴塔耶”这个名字本身就带着一种难以言喻的距离感。然而,当我真正沉浸其中时,我才发现自己错得有多离谱。这绝对不是一本能让你轻松读完的书,它像是一场缓慢而持续的侵蚀,一点一点地渗透进你的意识深处。我印象最深刻的是其中对“阈限”的探讨,那种游走在边缘,在极端体验中寻找存在的边界的挣扎,被描绘得淋漓尽致。它不回避黑暗,不畏惧血腥,甚至以一种近乎虔诚的态度去审视那些我们通常避之不及的禁忌。这种坦诚和无畏,反而让我感到一种莫名的力量。书中的许多段落,我需要反复阅读,才能勉强捕捉到其中隐匿的深意。它不提供答案,它只抛出问题,而且是那种直击灵魂的问题。我常常在读到某个关于牺牲、关于献祭的描写时,感到一种生理上的不适,但同时又被其中蕴含的某种奇异的“神圣感”所吸引。这种矛盾和张力,恰恰是《巴塔耶》最迷人的地方。它迫使你去面对人性中那些最幽暗、最原始的部分,去承认那些我们不愿承认的欲望和冲动。它不是一本轻松的读物,但它绝对是一本能让你深刻思考的书。

评分好书速递,初夏又有的可读了,多谢!

评分京东物流第一流,好书相约到白头。

评分期待已久的书,京东正品,值得信赖

评分好书,活动时候买还是很划算的!

评分京东物流给力,六一八活动价格不错

评分京东物流第一流,好书相约到白头。

评分好书速递,初夏又有的可读了,多谢!

评分期待已久的书,京东正品,值得信赖

评分好书,活动时候买还是很划算的!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有