具体描述

编辑推荐

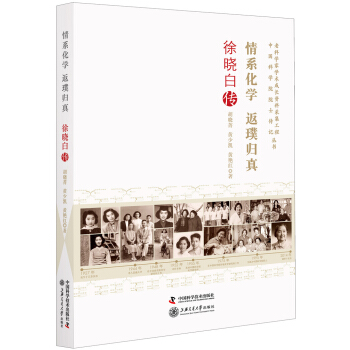

人物传记/近现代科技史内容简介

采集工程丛书是集中展现我国老科学家学术脉络和人生经历的人物传记丛书,具有客观、真实、全面、 的特点。本书为采集工程丛书中的一部,主要介绍女化学家——徐晓白的传奇人生。徐晓白是环境化学家、无机化学家。中国科学院生态环境研究中心研究员。1995年当选为中国科学院院士。早期在荧光材料、稀土二元化合物以及在原子能方面配合核燃料后处理工艺作出了贡献。近20余年来在发展环境有机毒物的痕量分析、环境行为与生态毒理方面做了大量的开拓性工作。徐晓白先生早期从事无机化学研究,首次研制出卤磷酸钙新型日光灯荧光材料,为我国日光灯照明工业发展做出了突出贡献。作者简介

胡晓菁,研究生,助理研究员,研究方向为中国近现代科学史,地学史。2006年7月-至今。中国科学院自然科学史研究所李约瑟《中国科学技术史》翻译办公室助理研究员。内页插图

目录

老科学家学术成长资料采集工程简介总序一 韩启德

总序二 白春礼

总序三 周 济

唐有祺为徐晓白题词 唐有祺

序 为祖国奉献一生 胡克源 许后效

导 言 1

章 家世渊源 7

徐氏家族 7

徐祖藩与吴淞商船专科学校 10

从吴县到上海 17

第二章 小荷才露尖尖角 22

南洋模范的女中学生 22

交大求学 32

一场风波 36

第三章 踏上学术之路 46

在中央研究院化学研究所 46

“应变护院” 53

名师柳大纲 61

第四章 初展身手 69

迁至长春 69

研制新型荧光材料 87

土壤加固工程 94

第五章 在迷茫中前行 98

来到化学所 98

困惑与挫折 107

聚焦“盐”化学 117

第六章 再换研究方向 128

合成稀土新材料 128

参与原子能化学研究任务 136

创伤岁月 141

第七章 走进新时代 144

投身环境化学 144

远赴重洋、刻苦进修 150

检出大气中的致癌物 157

第八章 环境保护新话题 163

共和国的女院士 163

厚积薄发的二英研究 168

开拓新研究,探寻环境化学的新深度 173

第九章 夕阳无限好 184

为中国加入并履行《斯德哥尔摩公约》提供科学依据 184

桃李成蹊 194

蜡炬成灰、意犹未尽 200

结 语 209

附录一 徐晓白年表 215

附录二 徐晓白主要论著目录 227

参考文献 234

后 记 237

老科学家学术成长资料采集工程简介

总序一

总序二

总序三

唐有祺为徐晓白题词

序 为祖国奉献一生

导 言

章 家世渊源

徐氏家族

徐祖藩与吴淞商船专科学校

从吴县到上海

第二章 小荷才露尖尖角

南洋模范的女中学生

交大求学

一场风波

第三章 踏上学术之路

在中央研究院化学研究所

“应变护院”

名师柳大纲

第四章 初展身手

迁至长春

研制新型荧光材料

土壤加固工程

第五章 在迷茫中前行

来到化学所

困惑与挫折

聚焦“盐”化学

第六章 再换研究方向

合成稀土新材料

参与原子能化学研究任务

创伤岁月

第七章 走进新时代

投身环境化学

远赴重洋、刻苦进修

检出大气中的致癌物

第八章 环境保护新话题

共和国的女院士

厚积薄发的二英研究

开拓新研究,探寻环境化学的新深度

第九章 夕阳无限好

为中国加入并履行《斯德哥尔摩公约》提供科学依据

桃李成蹊

蜡炬成灰、意犹未尽

结 语

附录一 徐晓白年表

附录二 徐晓白主要论著目录

参考文献

后 记

用户评价

读完一部分后,我开始思考这本书带给我的最大触动点,它似乎不在于那些宏大的叙事,而在于对人物内心世界的深挖。主人公作为一个学者,其学术思想的形成过程,在这里被展现得淋漓尽致。作者没有采用那种生硬的、教科书式的介绍方式,而是巧妙地将学术探索融入到主人公的日常思考和与同行的交流之中。我特别欣赏作者在处理那些复杂的科学概念时所采取的“去魅”手法,它让原本高深莫测的理论变得平易近人,同时也保留了其内在的逻辑严谨性。更重要的是,作者没有将主人公塑造成一个不食人间烟火的圣人,而是展现了他作为普通人所经历的挫折、自我怀疑,甚至是某些时刻的迷茫。这种真实感,使得人物形象更加立体丰满,也让读者在阅读过程中,更容易产生共鸣和代入感,仿佛自己也参与了这场漫长而艰辛的求索之旅。

评分这本书的文字风格,如果用一个词来形容,那就是“内敛的激情”。它没有那种扑面而来的热烈,但细细品味,却能感受到作者文字背后蕴藏的深厚情感和对主人公的由衷敬意。叙述的视角转换得非常自然流畅,时而拉远景,展现时代背景的宏大,时而聚焦特写,捕捉人物表情的微妙变化。我个人对其中关于主人公早期教学经历的描述印象深刻。在那个资源匮乏的年代,他是如何用有限的条件,激发学生们的学习兴趣,并引导他们走出思维的困境,这些片段充满了智慧的光芒和人性的温暖。作者用近乎白描的手法,勾勒出师者风范,让人在赞叹主人公才华的同时,也对其高尚的师德油然而生敬佩之情。这部分内容对我这个旁观者来说,也是一次关于教育理念的深刻反思,远超了一本普通传记的范畴。

评分这本书,说实话,拿到手的时候,我其实没抱太大期望。封面设计得比较朴素,内页的排版也感觉是那种传统传记的风格,没什么花哨的视觉冲击力。但翻开第一页,读到作者对主人公少年时代那段艰辛生活的描摹时,我立刻就被吸引住了。那种文字的力量,不是靠华丽的辞藻堆砌起来的,而是源自于对生活最真切的体悟和观察。作者似乎对那个特定年代的社会氛围有着深刻的理解,笔下的每一个细节,无论是家庭的陈设,还是邻里间的互动,都充满了那个时代的烙印。我甚至能想象出主人公在简陋的条件下,如何咬牙坚持着对知识的渴求。这让我想起我小时候的一些经历,虽然程度远不及主人公的跌宕起伏,但那种对理想的执着追求,却是相通的。这本书的叙事节奏把握得非常好,张弛有度,不会让人感到拖沓或过于仓促,尤其是在描述主人公学术道路上的关键转折点时,那种内心的挣扎和最终的抉择,描写得极其细腻和真实,让人不禁为之动容。

评分这本书的结构安排颇具匠心,时间线索的铺陈看似平稳,实则暗流涌动。作者显然下了很大功夫去查阅大量的史料和第一手资料,才能如此精准地还原出主人公生命中的那些关键节点。例如,书中对某一段特定历史时期,主人公所面临的外部压力以及他如何坚守学术良知的描写,力度把握得恰到好处,既客观再现了当时的困境,又巧妙地烘托出主人公坚韧不拔的内在力量。我发现,作者在叙事中非常注重“留白”,有些重大的事件,作者只是轻轻带过,但由此引发的读者联想和思考空间却非常大,这比事无巨细地罗列事实要高明得多。每一次阅读,似乎都能从这些留白处挖掘出新的层次感,体会到一种经得起时间考验的厚重。这说明作者在文字驾驭上已臻化境,懂得如何让故事“自己说话”。

评分整体而言,这是一本值得反复阅读的书籍。它不仅仅是对一位杰出人物生平的回顾与记录,更像是一部关于如何面对生活、如何坚持理想的教科书。我特别欣赏作者在行文过程中所展现出的那种对科学精神的尊重和对人类探索未知的好奇心的赞美。书中的一些小插曲,比如主人公与家人之间的互动,那些琐碎却真实的日常片段,为整个传记增添了烟火气,让这位学术巨匠的形象瞬间变得鲜活可亲。读完此书,我感受到的不是一种高不可攀的仰望,而是一种被激励后,想要在自己的领域内更加脚踏实地、精益求精的内在驱动力。它让我意识到,真正的伟大,往往是无数次微小而坚定的选择汇聚而成的结果。这本书,成功地将一个宏大的人生故事,讲述得如此贴近人心,实属不易。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有