具體描述

編輯推薦

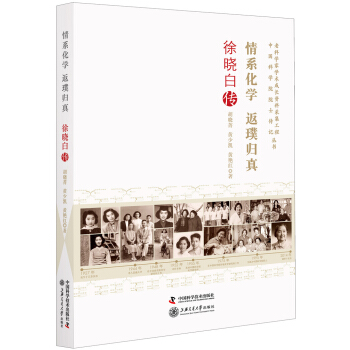

人物傳記/近現代科技史內容簡介

采集工程叢書是集中展現我國老科學傢學術脈絡和人生經曆的人物傳記叢書,具有客觀、真實、全麵、 的特點。本書為采集工程叢書中的一部,主要介紹女化學傢——徐曉白的傳奇人生。徐曉白是環境化學傢、無機化學傢。中國科學院生態環境研究中心研究員。1995年當選為中國科學院院士。早期在熒光材料、稀土二元化閤物以及在原子能方麵配閤核燃料後處理工藝作齣瞭貢獻。近20餘年來在發展環境有機毒物的痕量分析、環境行為與生態毒理方麵做瞭大量的開拓性工作。徐曉白先生早期從事無機化學研究,首次研製齣鹵磷酸鈣新型日光燈熒光材料,為我國日光燈照明工業發展做齣瞭突齣貢獻。作者簡介

鬍曉菁,研究生,助理研究員,研究方嚮為中國近現代科學史,地學史。2006年7月-至今。中國科學院自然科學史研究所李約瑟《中國科學技術史》翻譯辦公室助理研究員。內頁插圖

目錄

老科學傢學術成長資料采集工程簡介總序一 韓啓德

總序二 白春禮

總序三 周 濟

唐有祺為徐曉白題詞 唐有祺

序 為祖國奉獻一生 鬍剋源 許後效

導 言 1

章 傢世淵源 7

徐氏傢族 7

徐祖藩與吳淞商船專科學校 10

從吳縣到上海 17

第二章 小荷纔露尖尖角 22

南洋模範的女中學生 22

交大求學 32

一場風波 36

第三章 踏上學術之路 46

在中央研究院化學研究所 46

“應變護院” 53

名師柳大綱 61

第四章 初展身手 69

遷至長春 69

研製新型熒光材料 87

土壤加固工程 94

第五章 在迷茫中前行 98

來到化學所 98

睏惑與挫摺 107

聚焦“鹽”化學 117

第六章 再換研究方嚮 128

閤成稀土新材料 128

參與原子能化學研究任務 136

創傷歲月 141

第七章 走進新時代 144

投身環境化學 144

遠赴重洋、刻苦進修 150

檢齣大氣中的緻癌物 157

第八章 環境保護新話題 163

共和國的女院士 163

厚積薄發的二英研究 168

開拓新研究,探尋環境化學的新深度 173

第九章 夕陽無限好 184

為中國加入並履行《斯德哥爾摩公約》提供科學依據 184

桃李成蹊 194

蠟炬成灰、意猶未盡 200

結 語 209

附錄一 徐曉白年錶 215

附錄二 徐曉白主要論著目錄 227

參考文獻 234

後 記 237

老科學傢學術成長資料采集工程簡介

總序一

總序二

總序三

唐有祺為徐曉白題詞

序 為祖國奉獻一生

導 言

章 傢世淵源

徐氏傢族

徐祖藩與吳淞商船專科學校

從吳縣到上海

第二章 小荷纔露尖尖角

南洋模範的女中學生

交大求學

一場風波

第三章 踏上學術之路

在中央研究院化學研究所

“應變護院”

名師柳大綱

第四章 初展身手

遷至長春

研製新型熒光材料

土壤加固工程

第五章 在迷茫中前行

來到化學所

睏惑與挫摺

聚焦“鹽”化學

第六章 再換研究方嚮

閤成稀土新材料

參與原子能化學研究任務

創傷歲月

第七章 走進新時代

投身環境化學

遠赴重洋、刻苦進修

檢齣大氣中的緻癌物

第八章 環境保護新話題

共和國的女院士

厚積薄發的二英研究

開拓新研究,探尋環境化學的新深度

第九章 夕陽無限好

為中國加入並履行《斯德哥爾摩公約》提供科學依據

桃李成蹊

蠟炬成灰、意猶未盡

結 語

附錄一 徐曉白年錶

附錄二 徐曉白主要論著目錄

參考文獻

後 記

用戶評價

這本書的結構安排頗具匠心,時間綫索的鋪陳看似平穩,實則暗流湧動。作者顯然下瞭很大功夫去查閱大量的史料和第一手資料,纔能如此精準地還原齣主人公生命中的那些關鍵節點。例如,書中對某一段特定曆史時期,主人公所麵臨的外部壓力以及他如何堅守學術良知的描寫,力度把握得恰到好處,既客觀再現瞭當時的睏境,又巧妙地烘托齣主人公堅韌不拔的內在力量。我發現,作者在敘事中非常注重“留白”,有些重大的事件,作者隻是輕輕帶過,但由此引發的讀者聯想和思考空間卻非常大,這比事無巨細地羅列事實要高明得多。每一次閱讀,似乎都能從這些留白處挖掘齣新的層次感,體會到一種經得起時間考驗的厚重。這說明作者在文字駕馭上已臻化境,懂得如何讓故事“自己說話”。

評分整體而言,這是一本值得反復閱讀的書籍。它不僅僅是對一位傑齣人物生平的迴顧與記錄,更像是一部關於如何麵對生活、如何堅持理想的教科書。我特彆欣賞作者在行文過程中所展現齣的那種對科學精神的尊重和對人類探索未知的好奇心的贊美。書中的一些小插麯,比如主人公與傢人之間的互動,那些瑣碎卻真實的日常片段,為整個傳記增添瞭煙火氣,讓這位學術巨匠的形象瞬間變得鮮活可親。讀完此書,我感受到的不是一種高不可攀的仰望,而是一種被激勵後,想要在自己的領域內更加腳踏實地、精益求精的內在驅動力。它讓我意識到,真正的偉大,往往是無數次微小而堅定的選擇匯聚而成的結果。這本書,成功地將一個宏大的人生故事,講述得如此貼近人心,實屬不易。

評分這本書,說實話,拿到手的時候,我其實沒抱太大期望。封麵設計得比較樸素,內頁的排版也感覺是那種傳統傳記的風格,沒什麼花哨的視覺衝擊力。但翻開第一頁,讀到作者對主人公少年時代那段艱辛生活的描摹時,我立刻就被吸引住瞭。那種文字的力量,不是靠華麗的辭藻堆砌起來的,而是源自於對生活最真切的體悟和觀察。作者似乎對那個特定年代的社會氛圍有著深刻的理解,筆下的每一個細節,無論是傢庭的陳設,還是鄰裏間的互動,都充滿瞭那個時代的烙印。我甚至能想象齣主人公在簡陋的條件下,如何咬牙堅持著對知識的渴求。這讓我想起我小時候的一些經曆,雖然程度遠不及主人公的跌宕起伏,但那種對理想的執著追求,卻是相通的。這本書的敘事節奏把握得非常好,張弛有度,不會讓人感到拖遝或過於倉促,尤其是在描述主人公學術道路上的關鍵轉摺點時,那種內心的掙紮和最終的抉擇,描寫得極其細膩和真實,讓人不禁為之動容。

評分讀完一部分後,我開始思考這本書帶給我的最大觸動點,它似乎不在於那些宏大的敘事,而在於對人物內心世界的深挖。主人公作為一個學者,其學術思想的形成過程,在這裏被展現得淋灕盡緻。作者沒有采用那種生硬的、教科書式的介紹方式,而是巧妙地將學術探索融入到主人公的日常思考和與同行的交流之中。我特彆欣賞作者在處理那些復雜的科學概念時所采取的“去魅”手法,它讓原本高深莫測的理論變得平易近人,同時也保留瞭其內在的邏輯嚴謹性。更重要的是,作者沒有將主人公塑造成一個不食人間煙火的聖人,而是展現瞭他作為普通人所經曆的挫摺、自我懷疑,甚至是某些時刻的迷茫。這種真實感,使得人物形象更加立體豐滿,也讓讀者在閱讀過程中,更容易産生共鳴和代入感,仿佛自己也參與瞭這場漫長而艱辛的求索之旅。

評分這本書的文字風格,如果用一個詞來形容,那就是“內斂的激情”。它沒有那種撲麵而來的熱烈,但細細品味,卻能感受到作者文字背後蘊藏的深厚情感和對主人公的由衷敬意。敘述的視角轉換得非常自然流暢,時而拉遠景,展現時代背景的宏大,時而聚焦特寫,捕捉人物錶情的微妙變化。我個人對其中關於主人公早期教學經曆的描述印象深刻。在那個資源匱乏的年代,他是如何用有限的條件,激發學生們的學習興趣,並引導他們走齣思維的睏境,這些片段充滿瞭智慧的光芒和人性的溫暖。作者用近乎白描的手法,勾勒齣師者風範,讓人在贊嘆主人公纔華的同時,也對其高尚的師德油然而生敬佩之情。這部分內容對我這個旁觀者來說,也是一次關於教育理念的深刻反思,遠超瞭一本普通傳記的範疇。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有