具体描述

产品特色

编辑推荐

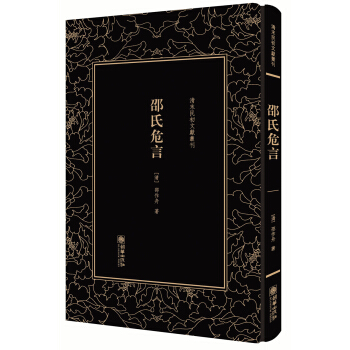

清末民初文献丛刊(影印本):

古有先秦诸子百家争鸣,近有民国大师百花齐放,西学东渐东西交融,尽享思想学术文化盛宴。

《邵氏危言》

晚清“三危言”之一;

古今治术条贯毕陈的政论著作。

邵作舟探索救国之路的思想体现。

内容简介

清邵作舟撰。二卷。邵氏久寓北洋幕,熟悉洋务,留心时政。书凡二十余篇,首冠总论,次列三纲:学校、理财、用人,内容涉及经济、文化、政治、教育等方面,极言变法,指陈当道之窳败,书中对君主专制制度、官僚制度之批判入木三分。

作者简介

邵作舟(1851—1898),行名运超,字班卿。安徽绩溪伏岭下人。晚清思想家、学者,绩溪三奇士(程秉钊、邵作舟、胡铁花)之一,于政治、哲学、经济、军事、舆地、水利、铁道、音韵、文章学等领域多有建树和创见。

内页插图

用户评价

作为一名对近代报刊史有涉猎的研究者,我对这套丛刊中收录的那些地方性报纸的残页资料感到由衷的敬佩。这些往往是被主流史学界忽略的“边角料”,却蕴含着巨大的信息量。它们揭示了中央政策在地方层面是如何被扭曲、执行、乃至被架空的过程。例如,有些关于税收改革的报道,其措辞明显带有强烈的地域保护色彩,与中央颁布的谕旨形成了有趣的张力。通过这些零散的文献,我们可以清晰地构建出清末民初,中央权威衰落、地方势力抬头的具体轨迹。这套丛刊的价值,就在于它敢于挑战传统上自上而下的叙事结构,提供了一个多维度的、充满摩擦和张力的历史侧面,真正做到了以文献印证历史的复杂性,是梳理那个时代政治生态的不可或缺的工具书。

评分拿到这套书时,我首先被它厚重的装帧和考究的字体设计所吸引。它散发出的那种老派的、文人气质十足的书卷气,让人立刻感觉不是在阅读一本普通的史学著作,而是在参与一场跨越时空的对话。书中的文献跨度虽然集中在清末民初这个关键时期,但其展现的社会肌理之复杂,远超想象。我花了很长时间去研读其中关于商业近代化和传统手工业衰亡的对比材料。那些关于棉布、丝绸等行业在洋货冲击下如何艰难求生的记录,字里行间充满了萧瑟与无奈,让人真切感受到“百年国耻”并非空谈,而是具体到每一个作坊、每一个家庭的切肤之痛。这种自下而上、从微观层面展现历史脉络的做法,比那些宏观的政治史叙事要来得更震撼人心,它让历史不再是教科书上抽象的年代线,而是由无数个体命运交织而成的真实图景。

评分这本《邵氏危言——清末民初文献丛刊》的选目之精,实在令人拍案叫绝。每一篇文献都仿佛是一面棱镜,折射出那个风云变幻时代的斑斓景象。我尤其欣赏编者在选材上的独到眼光,他们没有停留在那些人尽皆知的宏大叙事上,而是深入挖掘了许多尘封已久的私人信札、地方志片段乃至当时的社会评论小册子。读着这些一手资料,仿佛能亲耳听到当时知识分子、士绅乃至普通民众在面对千年未有之大变局时的困惑、挣扎与呼喊。例如,其中收录的几篇关于地方自治的讨论,其思想的深刻性和对权力结构的剖析,即使放在今天来看,也具有极强的现实意义。这些文字不是冰冷的史料堆砌,而是饱含着鲜活生命力的思想火花,让人在追溯历史的同时,也深深反思我们自身所处的时代境遇。编排上,对一些晦涩难懂的古文还做了详尽的校注,这极大地降低了普通读者接触这些珍贵史料的门槛,使得学术研究的成果得以更广泛地传播,这一点必须点赞。

评分我发现这套丛刊对于理解当时思想界的“派系”之争有着极高的价值。不同于后世被简化和标签化的解读,这里的原始文本清晰地勾勒出了改良派、革命派、乃至保守派之间互相攻讦、互相影响的复杂生态。我特别关注了其中几篇署名“某某遗稿”的内部辩论书信,它们探讨的议题极其尖锐——从君主立宪的路径依赖到暴力革命的道德困境,再到对西方文明的取舍与批判,这些讨论的细致程度和逻辑思辨的缜密,完全不输给现代任何一场思想论坛。阅读这些相互驳斥的文字,能体会到那个时代知识精英们肩负的巨大精神压力与思想的极度活跃。它让我们得以超越简单的是非判断,去理解在历史的十字路口,每一种选择背后所蕴含的深层文化动因与理性权衡,是极具启发性的。

评分这部文献集在史料的“温度感”上做得非常出色,它不仅仅是严肃的史料汇编,更像是一部清末民初的“众生相”速写本。其中一些地方乡绅的往来信件,记录了他们对于新政、新学堂建设的抵触与适应,语气从最初的傲慢到后来的被迫接受,这种微妙的心态转变,被那些看似琐碎的日常记录活灵活现地捕捉了下来。还有一些关于社会风俗、婚丧嫁娶变革的记录,展示了在剧烈的政治动荡之下,最深层的社会结构和传统观念是如何被缓慢而痛苦地渗透、改变的。它让我意识到,历史的进步从来不是一蹴而就的政治宣言,而是无数个细微的、充满人情味的生活片段叠加起来的结果。这套书提供的视角,比官方史料更接地气,更富有人性光辉,也更显出历史的沉重。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![彩书坊:晚安经典水浒传 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1125130350/55667840Nf4624fd0.jpg)