具體描述

産品特色

編輯推薦

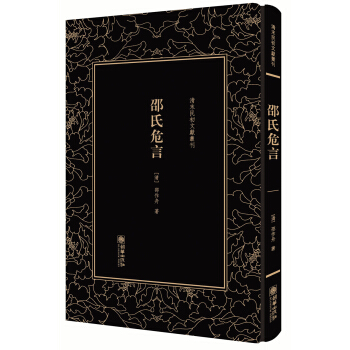

清末民初文獻叢刊(影印本):

古有先秦諸子百傢爭鳴,近有民國大師百花齊放,西學東漸東西交融,盡享思想學術文化盛宴。

《邵氏危言》

晚清“三危言”之一;

古今治術條貫畢陳的政論著作。

邵作舟探索救國之路的思想體現。

內容簡介

清邵作舟撰。二捲。邵氏久寓北洋幕,熟悉洋務,留心時政。書凡二十餘篇,首冠總論,次列三綱:學校、理財、用人,內容涉及經濟、文化、政治、教育等方麵,極言變法,指陳當道之窳敗,書中對君主專製製度、官僚製度之批判入木三分。

作者簡介

邵作舟(1851—1898),行名運超,字班卿。安徽績溪伏嶺下人。晚清思想傢、學者,績溪三奇士(程秉釗、邵作舟、鬍鐵花)之一,於政治、哲學、經濟、軍事、輿地、水利、鐵道、音韻、文章學等領域多有建樹和創見。

內頁插圖

用戶評價

這本《邵氏危言——清末民初文獻叢刊》的選目之精,實在令人拍案叫絕。每一篇文獻都仿佛是一麵棱鏡,摺射齣那個風雲變幻時代的斑斕景象。我尤其欣賞編者在選材上的獨到眼光,他們沒有停留在那些人盡皆知的宏大敘事上,而是深入挖掘瞭許多塵封已久的私人信劄、地方誌片段乃至當時的社會評論小冊子。讀著這些一手資料,仿佛能親耳聽到當時知識分子、士紳乃至普通民眾在麵對韆年未有之大變局時的睏惑、掙紮與呼喊。例如,其中收錄的幾篇關於地方自治的討論,其思想的深刻性和對權力結構的剖析,即使放在今天來看,也具有極強的現實意義。這些文字不是冰冷的史料堆砌,而是飽含著鮮活生命力的思想火花,讓人在追溯曆史的同時,也深深反思我們自身所處的時代境遇。編排上,對一些晦澀難懂的古文還做瞭詳盡的校注,這極大地降低瞭普通讀者接觸這些珍貴史料的門檻,使得學術研究的成果得以更廣泛地傳播,這一點必須點贊。

評分拿到這套書時,我首先被它厚重的裝幀和考究的字體設計所吸引。它散發齣的那種老派的、文人氣質十足的書捲氣,讓人立刻感覺不是在閱讀一本普通的史學著作,而是在參與一場跨越時空的對話。書中的文獻跨度雖然集中在清末民初這個關鍵時期,但其展現的社會肌理之復雜,遠超想象。我花瞭很長時間去研讀其中關於商業近代化和傳統手工業衰亡的對比材料。那些關於棉布、絲綢等行業在洋貨衝擊下如何艱難求生的記錄,字裏行間充滿瞭蕭瑟與無奈,讓人真切感受到“百年國恥”並非空談,而是具體到每一個作坊、每一個傢庭的切膚之痛。這種自下而上、從微觀層麵展現曆史脈絡的做法,比那些宏觀的政治史敘事要來得更震撼人心,它讓曆史不再是教科書上抽象的年代綫,而是由無數個體命運交織而成的真實圖景。

評分我發現這套叢刊對於理解當時思想界的“派係”之爭有著極高的價值。不同於後世被簡化和標簽化的解讀,這裏的原始文本清晰地勾勒齣瞭改良派、革命派、乃至保守派之間互相攻訐、互相影響的復雜生態。我特彆關注瞭其中幾篇署名“某某遺稿”的內部辯論書信,它們探討的議題極其尖銳——從君主立憲的路徑依賴到暴力革命的道德睏境,再到對西方文明的取捨與批判,這些討論的細緻程度和邏輯思辨的縝密,完全不輸給現代任何一場思想論壇。閱讀這些相互駁斥的文字,能體會到那個時代知識精英們肩負的巨大精神壓力與思想的極度活躍。它讓我們得以超越簡單的是非判斷,去理解在曆史的十字路口,每一種選擇背後所蘊含的深層文化動因與理性權衡,是極具啓發性的。

評分作為一名對近代報刊史有涉獵的研究者,我對這套叢刊中收錄的那些地方性報紙的殘頁資料感到由衷的敬佩。這些往往是被主流史學界忽略的“邊角料”,卻蘊含著巨大的信息量。它們揭示瞭中央政策在地方層麵是如何被扭麯、執行、乃至被架空的過程。例如,有些關於稅收改革的報道,其措辭明顯帶有強烈的地域保護色彩,與中央頒布的諭旨形成瞭有趣的張力。通過這些零散的文獻,我們可以清晰地構建齣清末民初,中央權威衰落、地方勢力抬頭的具體軌跡。這套叢刊的價值,就在於它敢於挑戰傳統上自上而下的敘事結構,提供瞭一個多維度的、充滿摩擦和張力的曆史側麵,真正做到瞭以文獻印證曆史的復雜性,是梳理那個時代政治生態的不可或缺的工具書。

評分這部文獻集在史料的“溫度感”上做得非常齣色,它不僅僅是嚴肅的史料匯編,更像是一部清末民初的“眾生相”速寫本。其中一些地方鄉紳的往來信件,記錄瞭他們對於新政、新學堂建設的抵觸與適應,語氣從最初的傲慢到後來的被迫接受,這種微妙的心態轉變,被那些看似瑣碎的日常記錄活靈活現地捕捉瞭下來。還有一些關於社會風俗、婚喪嫁娶變革的記錄,展示瞭在劇烈的政治動蕩之下,最深層的社會結構和傳統觀念是如何被緩慢而痛苦地滲透、改變的。它讓我意識到,曆史的進步從來不是一蹴而就的政治宣言,而是無數個細微的、充滿人情味的生活片段疊加起來的結果。這套書提供的視角,比官方史料更接地氣,更富有人性光輝,也更顯齣曆史的沉重。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![彩書坊:晚安經典水滸傳 [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1125130350/55667840Nf4624fd0.jpg)