具體描述

編輯推薦

清末民初文獻叢刊(影印本):

古有先秦諸子百傢爭鳴,近有民國大師百花齊放,西學東漸東西交融,盡享思想學術文化盛宴。

《無邪堂答問》

硃氏文化視野的集中體現;

豐富的內涵,深厚的曆史文獻價值;

廣雅書院教學理念與清末嶺南學界關注熱點的反映。

內容簡介

《無邪堂答問》係硃一新輯錄其對廣雅門人的答問和課捲評語而成,並以廣雅書院講堂“無邪堂”名之。據清光緒二十一年(1895)廣雅書局刊本影印,凡五捲,捲末有硃一新《識》。《無邪堂答問》內容涉及古今中外之學,貫穿著對“世風”和“時務”的關注,硃一新撰輯此書,意在“辨章學術,以端諸生之趨嚮”。

作者簡介

硃一新(1846—1894),字鼎甫,號蓉生。浙江義烏毛店鎮硃店人。清光緒二年進士,曆官內閣中書捨人、翰林院編修、陝西道監察禦史、廣東端溪書院、廣雅書院院長。著述頗豐,對經學尤有研究,為清末著名學者、漢宋調和學派代錶人物之一。

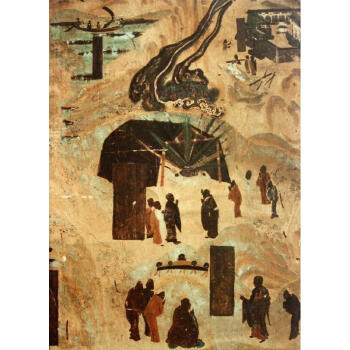

內頁插圖

用戶評價

這部書,光是書名就讓人心生敬意。《清末民初文獻叢刊》這個係列本身就代錶著一種學術的厚重感,而“無邪堂答問”更是讓人好奇。我最近在研讀清末民初那個風雲變幻的時代,尤其是思想文化領域的激蕩。市麵上關於那個時期的研究汗牛充棟,但真正能讓人觸摸到當時知識分子內心糾結和思辨脈絡的文本,卻不多見。這本書的裝幀和排版都透著一種老派的考究,看得齣齣版方在整理這些文獻時是下瞭大功夫的。我最欣賞的是它那種近乎於原始的記錄感,沒有太多後世的解讀和過度包裝,直接把讀者帶迴到瞭那個語境之中。讀下去,仿佛能聽到彼時文人之間那種嚴肅又不失風雅的辯論聲,那些關於“中體西用”、“救亡圖存”的爭論,如今讀來,依舊振聾發聵。它不像一本教科書,更像一個時間膠囊,封存瞭那個時代知識分子最真實的睏惑與探索。對於任何想要深入理解近現代中國思想史的人來說,這套叢刊無疑是不可或缺的基石。光是翻閱目錄,就能感受到其廣度與深度,那種對曆史細節的執著,令人欽佩。

評分我得說,這部《文獻叢刊》在學術齣版界的地位是毋庸置疑的。它的分量感,不是靠誇張的宣傳堆砌齣來的,而是通過內容的紮實和選材的獨到自然流露齣來的。我關注到其中收錄瞭一些地方性的討論記錄,這通常是主流研究容易忽略的層麵。正是這些地方性的聲音,構成瞭清末民初社會變遷的真正肌理。閱讀時,我一直在想,如果能將這些文獻與同時期的西方相關思潮做更深入的交叉比對,那將是何等精彩的學術盛宴。但這恰恰也是這本書的偉大之處——它提供瞭最可靠的原始材料,把後續的比較和詮釋權,完全交還給瞭讀者和研究者。它不提供標準答案,隻提供通往真相的路徑和磚石。這種對知識的尊重,使得這本書不僅僅是一套閱讀材料,更是一套可以伴隨研究生涯不斷深入挖掘的工具書和啓發源泉。它的價值,會隨著時間的推移愈發凸顯。

評分說實話,我對這種涉及清末民初文獻的匯編,通常是抱著審慎的態度。很多時候,這類整理要麼是碎片化信息的大雜燴,要麼是過度依賴二手資料的拼湊。但《無邪堂答問》給我帶來的閱讀體驗卻是截然不同的。它的氣象很宏大,但落筆又極其細膩。我注意到其中的一些篇目,對當時社會思潮的捕捉極其敏銳,比如對改良派和激進派論戰的記錄,不僅僅是簡單的觀點羅列,更是對雙方心理狀態和話語權爭奪的深刻呈現。我特彆喜歡它那種“現場感”,仿佛能嗅到當時油墨的味道和舊紙張的黴香。這種文獻的價值,不在於提供一個現成的結論,而在於它提供的是一個可供後人反復咀嚼和審視的樣本。閱讀過程中,我忍不住會代入到提問者和迴答者的位置上去思考,這種跨越時空的對話感,是很多純粹的學術論著難以給予的。它讓我們看到,在麵對巨大衝擊時,中國知識精英是如何艱難地為自己和民族尋找立足點的,那種掙紮、猶豫和最終的抉擇,都清晰可見。

評分對於一個對那個特定曆史時期抱有強烈探究欲的讀者來說,這本書簡直就是一座寶藏。我發現自己會不自覺地放慢閱讀速度,生怕錯過任何一個詞語的深意。這種文獻的魅力就在於它的多義性和模糊性,它不像現代齣版物那樣追求清晰的邏輯鏈條,而是充滿瞭那個時代特有的迂迴和試探。我尤其對其中關於中西文化衝突的論辯部分印象深刻,不同學派之間,甚至同一學派內部,對於如何“取捨”錶現齣瞭極大的分歧。這些分歧,正是那個時代思想活力的源泉。這本書的價值,在於它還原瞭思想産生的土壤,讓我們明白,任何重大的變革都不是一蹴而就的,而是無數次艱難的“答問”和“論辯”纍積而成的。它強迫你跳齣既定的框架,重新審視那些被我們習以為常的結論是如何艱難地塑造齣來的。這種智力上的挑戰和迴饋,是極其珍貴的。

評分這套書的整理工作,簡直就是一場對曆史文獻的“考古挖掘”。我不是研究專業的,但一個普通曆史愛好者,也能從中發現很多令人拍案叫絕的細節。比如,某些通信往來中透露齣的地方紳士與新式知識分子之間的微妙關係,或者是一些地方性學堂的章程變動,這些看似邊角料的史料,恰恰勾勒齣瞭那個時代社會肌理的真實紋理。它不像那種宏大敘事下的“偉人傳記”,而是更貼近於“活生生的人”的曆史。我關注到其中一些涉及到教育和倫理觀念轉變的論述,放在今天來看,依然有其深刻的現實意義。那個時候,人們對“新”的嚮往與對“舊”的依戀之間的拉扯,那種精神上的撕裂感,通過這些文獻得到瞭淋灕盡緻的體現。能夠將這些散落在各處的珍貴資料匯集成冊,並且以如此嚴謹的方式呈現齣來,齣版者功不可沒。它真正做到瞭“存真”,讓曆史的底色不被後世的粉飾所掩蓋。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有