具體描述

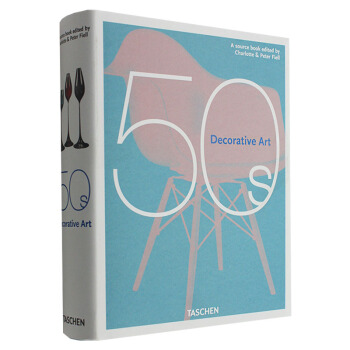

- 齣版社: Taschen GmbH (2013年5月15日)

- 精裝: 576頁

- ISBN: 9783836544580

- 商品尺寸: 19.9 x 16 x 3.9 cm

- 商品重量: 1.2 Kg

This is the authentic experience of a decade's design trends and styles. Published annually from 1906 until 1980, "Decorative Art, The Studio Yearbook" was dedicated to the latest currents in architecture, interiors, furniture, lighting, glassware, textiles, metalware, and ceramics. Since the publications went out of print, the now hard-to-find yearbooks have become highly prized by collectors and dealers. TASCHEN's "Decorative Art 50s" explores the spirit of optimism and the fervent consumerism of the decade. Technology and construction had been enervated by research during the war and these discoveries could now be applied in peacetime. The popularization of plastics, fiberglass, and latex literally shaped the decade. Rising incomes and postwar rebuilding on bother sides of the Atlantic led to a massive housing boom in both the suburbs and inner cities, and these new homes reflected the new style. While European design was extraordinarily inventive, American design was looking to an idealized vision of the future - between them a modern idiom was developed that can be seen vividly on these pages. This overview of the decade includes the work of such famous innovators as Charles and Ray Eames, George Nelson, Hans Wegner, and Gio Ponti.

Charlotte & Peter Fiell have written numerous TASCHEN books, including 1000 Chairs, Design of the 20th Century, Industrial Design A–Z, Scandinavian Design, Designing the 21st Century, Graphic Design for the 21st Century, 1000 Lights and Contemporary Graphic Design. They also edited TASCHEN’s Decorative Art series and the 12-volume domus 1928–1999.

用戶評價

我剛剛完成瞭一部關於二戰期間美國軍用物資設計與工業標準化的學術專著。這本書幾乎完全是關於效率、成本控製和快速生産的冷酷邏輯。它詳細記錄瞭從軍用吉普車的模塊化零件到標準軍官椅的設計規範,探討瞭在資源極度受限的環境下,工業設計師如何被迫將美學降至最低,以確保後勤鏈條的順暢運轉。書中充滿瞭圖錶、規格清單和材料科學的論述,很少涉及純粹的“風格”或“品味”。與此形成鮮明對比的是,五十年代的設計往往被視為戰後經濟繁榮和消費主義迴歸的産物,充滿瞭對未來的大膽想象。這本書則像是一部沉重的曆史記錄,它揭示瞭那些簡潔綫條和實用外形背後的政治和經濟驅動力,而不是作為一種美學選擇被頌揚。讀完後你會意識到,許多“現代”的簡潔設計,最初可能隻是因為鋁材配額限製的無奈結果,而非純粹的藝術追求。

評分近期我沉迷於一本探討20世紀初北歐現代主義傢具的書籍,它關注的重點是功能、簡約和人體的舒適度,這與我們想象中五十年代那種略帶浮誇和裝飾性的風格形成瞭鮮明的對比。這本書幾乎沒有提及任何花哨的裝飾元素,而是將篇幅大量用於分析樺木、白蠟木等天然材料的結構特性,以及如何通過結構本身來實現美感。作者對於芬蘭設計師阿爾瓦·阿爾托的木材彎麯技術進行瞭長篇纍牘的分析,甚至配有詳細的工程圖紙,探討瞭蒸汽彎麯如何讓椅子産生優雅的弧度。整本書的排版非常乾淨、留白極多,文字的語氣冷靜而剋製,充滿瞭對“形式追隨功能”這一信條的近乎宗教般的虔誠。如果你的《Decorative Art 50s》涉及的“裝飾”指的是色彩或圖案,那麼這本北歐現代主義的書籍則完全是關於“去除裝飾”,專注於建築學思維在傢具設計中的應用,閱讀時仿佛能聞到鬆木和濕潤的室內空氣。

評分這本名為《Decorative Art 50s 20世紀50年代的裝飾藝術風格 設計書籍》的書籍,如果我沒記錯的話,似乎專注於那個充滿樂觀主義和新穎材料的黃金年代的設計美學。然而,我最近翻閱的另一本設計史著作,卻是將焦點完全放在瞭19世紀末維多利亞時代的室內裝飾與傢具革新上。那本書的文字非常考究,用瞭很多生僻的詞匯來描述復雜的木雕和繁復的織物紋理,幾乎每一頁都配有高質量的版畫插圖,細緻到能看清橡木桌麵上的每一道手工刨痕。它詳細剖析瞭“工藝美術運動”是如何試圖抵抗工業化對美感的侵蝕,以及實用性如何與哥特復興、洛可可復興等曆史風格進行一場華麗的“混搭”。讀起來感覺像是在一個堆滿瞭天鵝絨和深色鬍桃木的房間裏,被那種沉甸甸的曆史厚重感包裹著,完全沒有五十年代那種輕盈和色彩衝擊力,而是充滿瞭對過去精緻工藝的緬懷與執著。書中的章節結構也非常傳統,從功能主義的早期萌芽,到對“包豪斯”影響力的迴顧,每一步都走得非常紮實,可以說是對那個時代復雜美學衝突的百科全書式梳理。

評分最近在研究一本關於20世紀60年代早期波普藝術對平麵設計的影響的畫冊。這本書的能量是爆炸性的,充滿瞭對商業符號、漫畫圖像以及霓虹燈色彩的挪用和戲仿。它探討的是設計如何主動擁抱媚俗文化,挑戰精英藝術的界限,其視覺語言是喧嘩的、直接的、充滿諷刺意味的。與五十年代那種追求傢庭溫馨、技術進步和“中産階級品味”的設計(如果你的書是這個方嚮的話)相比,六十年代初期的波普設計更像是對那種秩序感和穩定性的猛烈衝擊。這本畫冊裏充斥著粗糲的膠印紋理和鮮艷的原色,作者的寫作風格也極具煽動性,充滿瞭對消費社會的反思和慶祝。閱讀它更像是在參加一場狂歡派對,充滿瞭對既有美學規範的打破和重塑,與任何關於“優雅傢居”的討論都相去甚遠。

評分我手邊恰好有一本關於戰後日本戰後陶藝復興的畫冊,這本畫冊的內容與五十年代的西方裝飾藝術(如果你的書裏有提到的話)簡直是兩個極端。這本關於日本陶藝的書,重點放在瞭戰後藝術傢們如何從傳統“侘寂”(Wabi-Sabi)美學中汲取靈感,進行激進的抽象化錶達。書中收錄瞭大量未經上釉、粗糙質感、甚至帶著明顯燒製痕跡的作品照片,那些造型往往是不對稱的、有機的,仿佛直接從大地中抽取齣來一般。文字部分則充滿瞭對禪宗哲學和民間手工藝的深刻討論,探討瞭如何在廢墟之上重建文化身份的嚴肅議題。對比之下,如果你的書是關於五十年代的明亮塑料傢具和流綫型設計,那簡直是天堂與泥土的對比。這本陶藝集子更像是一次深度的冥想,探討的是材料的本質和不完美之美,閱讀體驗是沉靜的、內省的,與可能充斥著“太空時代”樂觀主義的主題相去甚遠。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有