具体描述

| 下面是唐人图书专营店提供在京东平台上的图书基本信息,仅作参考。 | |

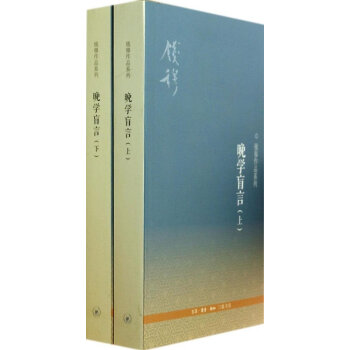

| 图书名称: | 晚学盲言(全两册)(二版)--高晓松《晓说奇谈》诚意推荐!钱穆晚年口述完成!欲了解钱先生学问之最后进境,《晚学盲言》实为入径;欲把握国学之精要,本书也是最好的! |

| 作者或编译者: | 钱穆 著 |

| 出版社: | 生活·读书·新知三联出版社 |

| ISBN: | 9787108046987 |

| 原价: | 99.8元 |

| 出版日期[仅参考]: | 2014年1月 |

| 装帧及开本: | 平装32K |

| 页数[仅参考]: | 全2册 |

| 其他参考信息: | Tangren其他参考信息 |

| 内容简介及编辑推荐 | |

《晚学盲言(上下册)》是作者在86岁时患眼疾以致目盲不能视人、罔论读写的情况下,自己口述,夫人笔记,然后口诵耳听一字一句修改订定。终迄时已92岁高龄,爰题曰《晚学盲言》。《晚学盲言(套装上下册)》共90篇,分上、中、下三部,一为宇宙天地自然之部,次为政治社会人文之部,三为德性行为修养之部。虽篇各一义,而相贯相承,主旨为讨论中西方文化传统之异同。钱先生每一题皆久存于心,博而返约,致广大而尽精微,极高明而道中庸,尊德性而道问学,学问至晚年臻于化境。欲了解钱先生学问之最后进境,《晚学盲言》实为入径;欲把握国学之精要,《晚学盲言》(上下)也是最好的。 《晚学盲言(套装上下册)(第二版)》是作者在八十六岁时患眼疾以致“目盲不能视人、罔论读写”的情况下,自己口述,夫人笔记,然后口诵耳听一字一句修改订定。终迄时已九十二岁高龄,故题曰“晚学盲言”。 |

| 作者简介 | |

| 钱穆(1895-1990),字宾四,江苏无锡人。九岁入私塾,1912年辍学后自学,并任教于家乡的中小学。1930年经顾颉刚推荐,聘为燕京大学国文讲师,后历任北京大学、清华大学、西南联大、齐鲁大学、武汉大学、华西大学、四川大学、江南大学等学校教授。1949年去香港,创办新亚书院。1967年定居台湾。著有学术著作六十余种。 |

| 目录 | |

序 中篇 政治社会人文之部 下篇 德性行为修养之部 |

| 精彩内容及插图 | |

| 不仅政治史为然,即学术思想史亦然。中国学术思想即为寻求此一生命总体而加以认识,并求加以充实发挥光大,此之谓道。道亦一体,而有生命性,故能不断继续有其生长与变化。此体亦有部分,但各部分仍相会通,非可独立,更不容相争。如古代经学,亦文亦史亦哲,有政治有社会有人生,共相会通,《诗》三百首即然。若专以文学或政治视《诗经》,则浅之乎其视《诗经》矣。《诗》然,《易》亦然,《尚书》《春秋》亦然。倘疑《春秋》何得称为文学,则《春秋》之一辞褒贬即其文学,读《公羊》《毂梁》两传可知。倘疑《易经》何得称为史学,则《易》言商周之际一语,便可证其为史学。然若谓《春秋》是文学,《易经》是史学,则又不然。要之,当观其总体,不就部分论,乃庶得之。其他子史集三部亦然。但未有不志于道而能成其学者。道即人之总体生命所在。 西方学术又不然。必分别为各部分,而不成为一总全体。如文学,如哲学,如科学皆然。至如史学,必会通各部分各方面以成,故于西方学术史上属最后起。又有政治学社会学,亦各分别独立。而中国又不然,宁有不通其他诸学,而可独立自成为一套政治学与社会学。此可谓之不知道,亦不知学矣。 于是而论为人。人之为人,则是一总体,非部分。西方观念各治一业,各得谋生,即为一人。中国则认为此只一小人,非君子,非大人。君者,群也。必通于群道,通于人生总全体之大道,乃得为一君子,一大人。中国人讲一切学问思想,亦在求为一君子,不为一小人。如只为一小人,则亦如一架机器,虽各有其用,只限于部分之用,各自独立,无自由,不平等。人为机器所使用,如一电机工人,则其人为电机所使用。如一文学家,其人即为文学所使用。西方人乃重视此等用,各专一门,互不相通,称为一专家。其自由乃为其专门所限。中国人则谓"君子不器",做人不当如一架机器,限于专门一用途。纵谓其有生命,亦仅一小生命,乃生命中之一部分,而不得通于生命之总全体。此则终是人生一大憾事。 中国社会亦是一总体。先秦以下,当称为四民社会,士农工商各有专业,合成一总体,乃同为此总体而努力。孟子日:"劳力者食人,劳心者食于人。"劳心者即士,依近代语,乃一无产阶级,但实乃劳其心以为人。而劳力者则受劳心者之领导安排。故有产与无产,食人与食于人,乃相互融通和合,会成一体。或谓中国社会之士,乃从孔子儒家起。实则孔子以前已有士,如管仲鲍叔牙皆是。其实封建贵族亦即是士。如文王周公,实亦皆如后世之士。前如商代之伊尹,夏代之传说,亦皆士。孔子同时郑子产吴季札亦可谓之皆是士。士与贵族本不易分。亦可谓中国封建时代贵族平民本属一体,应称为氏族社会宗法社会。秦汉以下,则为四民社会。政府则成为士人政府,惟士乃得从政。孔子日:"士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。"士不当耻恶衣恶食,而农工商劳力者亦不得锦衣玉食,中国社会之经济人生,有一适当之安排。要之,重道义,不重功利,不以部分妨害总体为原则。故中国不重物质人生,而重精神人生。西方则古希腊主要为一城市工商社会,郊外有农人,则称为农奴,两者大有别,明其社会之不成一总体。如人身有五官七窍百骸四肢,又孰为主孰为奴。若分主分奴,即不成为一体。 罗马则军人为主,而农亦为奴。马克思称希腊罗马为农奴社会。但谓其社会中有一部分为农奴则可,谓其乃一农奴社会则不可。马克思此语,可谓乃属哲学,非史学。其主唯物史观历史演进,乃以物为主,而人亦为之奴。故其分社会为农奴社会、封建社会、资产社会、共产社会,皆主物质经济条件,不以人与人道分。中国之四民社会,士在上,农工商在下,乃分人生职业为四,而共成一体,非有主奴之别。则非马克思所知。 西方中古时期,除却封建堡垒贵族骑士之外,又有教堂林立。严格言之,可谓有人群,无社会。社会乃人群之总体,无社会,则可谓之有人而无群。近人谓西方乃个人主义是已。人必依于群以为人,个人相别,则俨如一物。故个人主义实亦与唯物主义相通。西方社会个人唯物,故有部分,无总体。中国社会乃一人群人道之社会,其部分则尽在总体中。 倘称西方为一宗教社会,或庶得之。人类共信一上帝,乃有其综合性。但必死后灵魂上天堂,乃始见此道之真实。方其在人世,则恺撒事恺撒管,其道仍不见。近代欧洲除共信一上帝外,一切不离希腊罗马两型。资本主义之工商社会,则不脱希腊型。帝国主义之殖民政策,则不脱罗马型。资本主义必建基在机器上。苟无种种机器,则近代资本主义亦不得产生。而各项机器则由近代自然科学之发展而形成。故古希腊只得称为工商社会,而非资本主义社会。近代之资本主义社会,实应称之为机器社会。人群集合在资本之下而有组织,实则乃集合于机器之下,而始有其组织。然则人之生命,岂不寄托于无生命之机器。 …… |

用户评价

阅读这套书,就像是在品味一坛陈年的佳酿,越品越有味。上册的内容,让我对中国古代的“宇宙观”有了更深的理解。钱穆先生从“天人关系”的角度,阐释了中国古代先民对于宇宙的认知。他认为,中国古代的智慧,并非是对自然的征服,而是对自然的顺应和融入。他讲述的“阴阳五行”,不再是神秘的术语,而是描述宇宙运行规律的一种方式。他分析的“天时”、“地利”,都与人的活动息息相关,体现了中国古代“道法自然”的思想。高晓松先生的加入,为这些古老的观念注入了现代的活力。他会用一些现代科学的例子,来类比中国古代的宇宙观,例如量子力学中的“纠缠”,或者宇宙大爆炸的理论。他提出的关于“集体意识”的讨论,也与中国古代的“天人合一”有着异曲同工之妙。他用他那轻松幽默的语言,将这些深奥的理论,变得易于理解,甚至引人入胜。这本书,让我重新审视了中国古代的智慧,认识到它并非是陈旧落后的,而是蕴含着深刻的哲学思想,值得我们去学习和传承。

评分这本书让我对中国古代的学术思想有了全新的认识。我一直对历史有着浓厚的兴趣,但往往在阅读史书时,会被繁杂的年代、人物和事件所困扰。而这本书,通过钱穆先生晚年的口述,将那些深邃的思想以一种娓娓道来的方式呈现出来,仿佛一位慈祥的长者,在灯火阑珊处,与你分享他一生所悟。书中对儒家思想的阐释,并非生硬的理论堆砌,而是从人性的根本出发,探讨修身、齐家、治国、平天下,层层递进,逻辑严谨,却又充满了人文关怀。我尤其欣赏其中对于“礼”的理解,它不再是僵化的规条,而是内化于心、外化于行的生活态度,是维系社会秩序、促进人际和谐的重要纽带。读到关于“道”的部分,更是如醍醐灌顶,仿佛拨开了笼罩在心头的迷雾,看到了事物发展的普遍规律和内在联系。钱穆先生的文字,朴实无华,却字字珠玑,能够穿透时空的阻隔,直抵人心。高晓松先生的加入,更是锦上添花,他以现代人的视角,对这些古老的思想进行了生动的解读和有趣的联想,使得原本可能显得枯燥的学术内容,变得鲜活有趣,更易于被大众所接受。他提出的许多问题,都极具启发性,引导读者进行更深入的思考。整本书的阅读体验,就像一场跨越时空的对话,与两位智者共同探索智慧的海洋,让我受益匪浅。

评分读完这套书,我最大的感受是,它让我重新认识了“中国文化”。在此之前,我总觉得中国文化是一种庞大而复杂的体系,难以窥探其全貌。而通过钱穆先生的口述和高晓松先生的解读,我仿佛置身于一条奔腾不息的长河之中,感受着它磅礴的气势和深邃的内涵。钱穆先生将中国文化的精髓,提炼为“人”与“道”的结合,强调了中国文化对于个体内在修养和社会整体和谐的追求。他分析了中国文化中“天人合一”的哲学思想,以及“仁爱”、“礼乐”等核心价值。他认为,中国文化并非是排外的,而是具有包容性和发展性的。高晓松先生的解读,则像一位经验丰富的向导,带着我们在文化的长廊中漫步。他用他那独特的视角,将那些古老的思想,与 contemporary 的社会现象巧妙地联系起来,让我们看到了中国文化在当代的生命力。他提出的关于“文化自信”的思考,更是让我深受启发。这本书,让我看到了中国文化的博大精深,也让我对我们自身的文化,有了更深的认同和自豪感。

评分这套书的上册,让我对中国古代的“道”有了更深的体会。在此之前,我总觉得“道”是一个非常虚无缥缈的概念,难以捉摸。然而,通过钱穆先生的阐释,我开始理解,“道”其实是一种自然规律,一种存在于万事万物中的根本法则。它不是人为创造的,而是客观存在的。无论是宇宙的运行,还是生命的演化,都遵循着“道”的规律。钱穆先生以其丰富的学识,将“道”与中国古代的哲学、政治、社会等方面联系起来,展现了“道”在中国文化中的核心地位。他解释“道”的生成、发展和变化,以及“道”与“德”的关系,都让我对中国古代的智慧有了更深刻的认识。高晓松先生的加入,则为这些古老的思想注入了新的活力。他用现代的语言和视角,对“道”进行解读,常常会引出一些令人耳目一新的观点。他会用一些现代科学的例子来类比“道”的规律,或者用一些历史事件来印证“道”的普适性。他提出的关于“大道至简”的思考,更是让我明白了,有时候最深刻的道理,往往蕴藏在最简单的现象之中。这本书让我认识到,中国古代的智慧,并非陈旧的遗物,而是仍然具有现实意义的宝贵财富,值得我们去学习和传承。

评分初次接触到这本书,是被它颇具吸引力的书名和宣传语所打动。钱穆先生的名字,即使在今天,也依然是中国历史学界的一座丰碑,而他晚年口述完成的内容,更是弥足珍贵。高晓松先生,作为当今备受瞩目的文化名人,他的《晓说奇谈》系列,以其独到的视角和广博的知识,吸引了无数粉丝。将这两者结合在一起,无疑是强强联合,预示着这本书将是一次思想的盛宴。拿到书后,我迫不及待地翻阅起来。上册的内容,主要围绕着中国古代文化的根基展开,从天文、地理,到哲学、伦理,钱穆先生以其深厚的学养,为我们勾勒出一幅波澜壮阔的历史画卷。他对传统文化的理解,既有宏观的把握,又有微观的审视,既尊重其精华,又敢于指出其局限。他谈论的“天人合一”,不再是抽象的概念,而是与我们生活息息相关的宇宙观和人生观。他分析的“孝道”,也并非简单的愚忠愚孝,而是包含了对家庭、对社会责任的深刻理解。高晓松先生的解读,则像一位风趣幽默的向导,带着我们在知识的森林中穿梭,不时点出隐藏的宝藏,或引发我们对某个话题的进一步探究。他的语言风格,轻松活泼,常常用一些生活化的比喻,让那些原本高深莫测的理论,变得通俗易懂,甚至妙趣横生。这种学术与通俗的结合,正是这本书最独特之处。

评分这本书给我最深刻的感受,是关于“人性”的探讨。钱穆先生在书中,对中国古代的哲学和思想,进行了深入的剖析。他认为,无论是儒家、道家,还是佛家,最终都在回归人性的根本。他阐释了“仁”、“礼”、“智”、“信”等传统美德,并非是空中楼阁,而是建立在对人性的深刻理解之上。他认为,人的内心,都有趋善避恶的本能,而传统的文化,就是引导和塑造这种本能,使其成为社会和谐的基石。他对“君子”和“小人”的区分,也并非简单的道德评判,而是对不同人生选择和价值取向的深刻洞察。高晓松先生的解读,则为这些探讨增添了现代的维度。他会用一些 contemporary 的社会现象,来印证钱穆先生关于人性的论述。他会提出一些尖锐的问题,挑战我们对人性的固有认知。他关于“人性本善还是本恶”的思考,以及如何看待人性中的复杂性,都让我产生了很大的共鸣。这本书,让我们看到了,即使在数千年前,古人就已经对人性进行了如此深刻的剖析,而这些探讨,在今天依然具有重要的现实意义。它提醒我们,无论时代如何变迁,人性始终是我们理解世界和自身最根本的钥匙。

评分这套书的出版,本身就是一次文化事件。一位是中国现代史学大家,一位是当下极具影响力的知识传播者,他们的结合,注定会激荡出不一样的火花。我一直关注钱穆先生的著作,他的《国史大纲》是我对中国历史产生兴趣的启蒙读物。而《晚学盲言》这本书,则让我看到了钱穆先生在晚年,那种返璞归真、洞察世事的智慧。他在书中,并没有回避历史的复杂和人性的弱点,而是以一种更加包容和理解的态度,来审视中国历史的进程。他对于“士”的精神的推崇,对于“理想主义”的坚守,都让我深受感动。而高晓松先生,他用他那独特的视角,将钱穆先生的深邃思想,用一种更加贴近大众的方式呈现出来。他不仅仅是翻译和转述,更是进行了二次创作,用他的幽默和睿智,让那些古老的思想,变得鲜活起来,更容易被现代人理解和接受。他提出的“知识的边界”,以及如何跨越这些边界的思考,更是让我受益匪浅。这本书,不仅仅是历史的叙述,更是思想的碰撞。它让我们看到,在不同的时代,不同的背景下,同样的智慧,可以以不同的方式被解读和传承。这是一种文化的传承,更是一种思想的升华。

评分下册的内容,更是将我对中国历史文化的理解推向了一个新的高度。如果说上册是在搭建基础,那么下册则是在进行精雕细琢。钱穆先生在下册中,对中国历史上的重要转折点,对不同时期思想流派的演变,都进行了深入的剖析。他不再是简单地描述历史事件,而是深入挖掘其背后的思想动因和社会根源。他关于“王朝更替”的论述,不再是简单的兴衰史,而是对制度、文化、人心等多种因素相互作用的深刻反思。他对中国古代的“文人”群体,对他们的社会责任和精神追求,都有着独到的见解。他认为,文人不仅仅是知识的载体,更是社会良知的守护者,他们的思想和行为,对国家的命运有着至关重要的影响。高晓松先生的解读,在下册中依然保持着其独特的风格。他会针对钱穆先生的观点,提出自己的疑问和挑战,从而引发更深层次的讨论。他会用一些 contemporary 的例子,来阐释钱穆先生关于权力、民心、变革等方面的论述,让这些古老的智慧,重新焕发生机。他对于“历史的偶然性与必然性”的探讨,更是引人深思,让我们重新审视那些被我们奉为圭臬的历史定论。整套书的阅读体验,就像一场跨越时空的思想漫游,让人在不知不觉中,汲取到无数的智慧精华。

评分下册的阅读体验,更是让我惊叹于钱穆先生对中国历史细节的把握和洞察。他并没有止步于宏观的理论,而是将这些理论,融汇到对具体历史事件和人物的分析之中。他对中国古代的“官僚体系”,对“科举制度”的演变,都有着细致入微的解读。他分析的“制度的优劣”,不仅仅是看其形式,更是看其对人性的影响,对社会秩序的维系。他认为,一个好的制度,应该是能够顺应人性,并引导人性向善的。高晓松先生的解读,在这部分内容中,更是发挥了他的优势。他会用一些 contemporary 的政治事件,来类比中国古代的制度弊端,或者用一些历史上的权谋斗争,来印证钱穆先生关于权力运行的论述。他提出的关于“信息不对称”在权力运行中的作用,以及如何进行“权力制衡”的思考,都极具启发性。他对于“历史的局限性”的认识,也让我们更加清醒地认识到,我们不能用今天的标准去苛求古人,而应该以历史的眼光去理解他们。这套书,让我看到了中国历史的厚重,也让我看到了智慧的传承。

评分这套书让我印象最深刻的是,它不仅仅是一本关于历史的书,更是一本关于“智慧”的书。钱穆先生在书中,分享了他一生对中国传统文化的理解和感悟。他并非是简单地罗列历史事件,而是深入探讨了其中蕴含的哲学思想和人生智慧。他对于“知行合一”的强调,对于“内省”的重视,都让我受益匪浅。他认为,真正的智慧,并非是知识的堆砌,而是对人生真谛的领悟和实践。高晓松先生的解读,则为这些智慧注入了现代的活力。他会用一些 contemporary 的生活例子,来印证钱穆先生的论述,让我们看到了这些古老的智慧,依然具有现实的指导意义。他提出的关于“如何面对不确定性”的思考,以及“如何在这个快速变化的时代保持内心平静”的建议,都让我产生了很大的共鸣。这本书,让我看到了,智慧可以跨越时空的阻隔,以不同的形式传承和发扬。它不仅仅是知识的传递,更是精神的启迪。

评分符合商品描述 运送及时

评分书质量不错,非常好,慢慢读!

评分非常好,很喜欢,下次继续买

评分符合商品描述 运送及时

评分很好很好很好很好很好

评分感觉不错、、、、、、、、、、、

评分谢谢高晓松推荐,真是感觉站在巨人肩膀上俯视这个世界

评分速度很快!

评分好书~~~~~~~~~~~~~~~~~~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有