具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

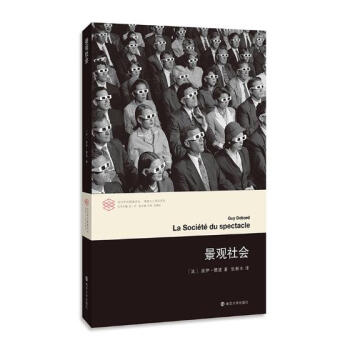

| 商品名称: | 景观社会 文学 书籍 |

| 作者: | (法)居伊·德波著 |

| 定价: | 48.0 |

| 出版社: | 南京大学出版社 |

| 出版日期: | |

| ISBN: | 9787305175299 |

| 印次: | |

| 版次: | |

| 装帧: | |

| 开本: | 小16开 |

| 内容简介 | |

| 本书为法国作家、电影导演、诗人和马克思主义理论家,字母主义国际与情境主义国际的创始人之一居伊·德波的代表作。除序言外,全书共九章221条。德波围绕“景观”这一概念,“试图宣告一种新的历史断代,即马克思所面对的资本主义物化时代,向一个视觉表象化并篡位为社? |

用户评价

不得不说,这本书的装帧设计简直是视觉上的享受,封面那种做旧的油画质感,配上那种深邃的靛蓝色,拿在手里就感觉自己仿佛握住了某种尘封的知识。我本来是冲着这个“景观”的名头去的,想象着能读到一些关于现代都市规划、人造美学对自然侵蚀的批判性文章,或者至少是一些关于园林艺术历史的深度梳理。翻开内页,排版确实是考究的,字体选择和行距都透着一股严肃的学术气息。但是,这本书的实际内容,却让我这个期待“景观社会学”的读者大失所望。它更像是作者在某个下午喝了三杯浓缩咖啡后,兴之所发写下的一堆散乱的笔记和随笔的堆砌。论点跳跃性极大,从讨论某种后现代主义建筑的弊端,下一段可能就突然转到作者童年时在乡下见到的一只蝴蝶的颜色上了。支撑这些跳跃观点的论据,很多都显得非常主观和武断,缺乏扎实的文献支撑或者严谨的逻辑链条。我花了很大力气去寻找它声称要探讨的“社会”结构如何影响“景观”的形成,但看到的更多是大量重复的、用华丽辞藻堆砌起来的个人感悟,读完后合上书本,除了感觉自己被一堆拗口的词汇轰炸了一番,脑子里关于“景观社会”的认知并没有得到实质性的提升。

评分这本书给我最大的感受是“用力过猛”。从语言风格上就能看得出来,作者似乎生怕读者看不出他“有文化”或者“思想深刻”。每一个句子都恨不得用上三个以上的生僻词,并且热衷于构建那种长到让人喘不过气的复合句,仿佛每一个分句都必须承载起一种“哲学高度”。这种文风,在初读时或许会带来一种“哇,好有深度”的错觉,但坚持读下去,就像是吃了一盘全是调味料、没有主料的菜肴,很快就腻了。我尝试着去理解那些隐喻和象征,但很多地方的象征意义实在太过晦涩和个人化,根本无法建立起普遍的阅读共识。它似乎更专注于展示作者的“写作能力”本身,而不是通过文字去有效地传达信息或情感。我读文学作品,追求的是一种共鸣,是作者的灵魂与我的灵魂通过文字进行的真诚对话。而这本书,给我的感觉像是作者把自己藏在一个精心构建的词语迷宫里,然后邀请读者进去,却不提供任何出口的地图。读完一半,我实在受不了那种故作高深的压迫感,果断放弃了,因为阅读的乐趣已经被那种无休止的“炫技”彻底扼杀了。

评分坦白说,这本书的某些段落,尤其是关于自然景物被工业文明逐步吞噬的描写,确实有着触动人心的力量。作者对于“失去”这一主题的捕捉是敏锐的,他笔下的那些逝去的田园风光,带着一种无可挽回的哀伤。然而,这种哀伤似乎并没有转化为对现状的有力批判,或者对未来可能性的探索。它更多地停留在对过去美好事物的怀旧和对当下无力感的哀叹上。读到后半段,这种怀旧的情绪开始变得重复和单调,就像一首哀婉的乐曲,反复演奏同一个音符,听多了便让人心生疲惫。我期待的是,在承认景观正在消逝的同时,能够看到一线新的可能性,或者至少看到一种与这种消逝抗争的积极姿态。但这本书里,主人公似乎完全接受了这种颓败的命运,沉溺其中,对一切变化都采取了被动接受的态度。结果就是,它给人一种浓厚的宿命论色彩,读起来让人感到压抑,缺乏振奋人心的力量,最终我合上书本时,留下的不是对世界的深刻反思,而只是一种淡淡的、挥之不去的失落感,仿佛自己也跟着书中人物一起,无可救药地沉沦了下去。

评分如果非要用一个词来形容这本书的阅读体验,那就是“漂浮不定”。它在不同的文体和叙事模式之间像一个不安分的幽灵一样游荡,根本找不到一个稳定的锚点。有时候像散文,抒情得一塌糊涂;有时候又试图模仿某种严肃的报告文学,但又缺乏必要的客观性和数据支撑;偶尔还会插入一些看起来像是意识流的片段,但又不够彻底,总是在关键时刻被拉回一种叙事的主线上。这种不确定性让读者非常难受。我拿着它,不知道该用欣赏诗歌的心态去对待,还是用批判性阅读的眼光去审视。它不像一本结构严谨的小说,也不像一本论证清晰的学术著作,更不像一本畅快淋漓的纪实文学。它像是一个大杂烩,所有元素都放进去了,但火候完全没有掌握好,食材之间互相排斥,口感极差。对于我这种习惯于清晰分类和明确体裁的读者来说,这本书带来的不是探索的乐趣,而是一种强烈的认知失调感,让人读完后感觉知识结构都被打乱了,必须花时间重新整理一下自己的阅读期待。

评分这本小说,我真是看得五味杂陈,一开始还挺期待的,毕竟名字听起来就很有那种宏大叙事的史诗感,以为能看到什么关于人与自然之间深刻的哲学思辨,或者至少是一场惊心动魄的冒险。结果呢,读进去才发现,它更像是一部细腻到近乎琐碎的个人内心独白合集。作者的笔触确实很细腻,对主人公那种迷茫、挣扎和对周遭环境的疏离感描摹得入木三分,我甚至好几次都能感觉到那种湿冷空气拂过脸颊的触感,环境描写绝对是教科书级别的。然而,问题就在于,这种细腻感过了头。情节几乎是停滞不前的,大量的篇幅都用在了主角对一个无关紧要的物件反复端详,或者对一段毫无意义的对话进行长达数页的内心剖析上。我理解文学追求意境和氛围,但作为一部“小说”,它似乎完全放弃了叙事的驱动力。读到中间部分,我甚至开始产生一种强烈的“时间静止”感,仿佛自己被困在了主角无休止的内心泥潭里出不来。结尾的处理更是让人摸不着头脑,没有高潮,没有释然,就那么戛然而止,留下一地的碎屑,让读者自行去拼凑一个并不存在的意义。对于喜欢情节推进和清晰主题的读者来说,这本书无疑是一场折磨,它更像是一种高度风格化的艺术品展示,而不是一个引人入胜的故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有