具体描述

●第2版序――树木―人格测试的便捷与高效

●第1版序――“树木―人格测试”开启中国化

● 方法的起源与发展

● 本书采用的方法

●第二节 投射法的展望

●第三节 整体统合

●第四节 绘画法的优点

●第五节 作为理想绘画主题的“树”

●第六节 树木画测试

●第七节 HTP测试

●第八节 变法

●第二章 测试的整体设计及其解释系统

● 材料、指导语

●第二节 树木―人格测试的解释系统

●第三章 空间与树

● 画纸的空间区分

●第二节 画纸上的位置和树木的尺寸

●第三节 倾斜的方向

●第四节 树木三个部分的均衡

●部分目录

内容简介

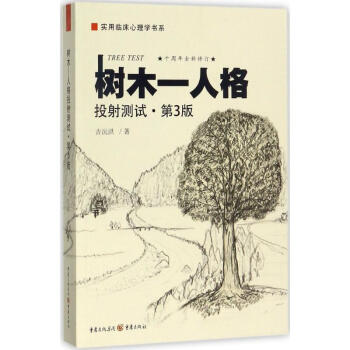

吉沅洪著的《树木-人格投射测试(第3版十周年全新修订)/实用临床心理学书系》在原作基础上,增加了近30%的科研论文,涉及“树木―人格测试”在中国施测时的信效度、对健康人群筛查的准确性、运用本手段开展咨询的中日两国的结果差异的比较研究,进一步增加了全书理论的科学性。 吉沅洪 著 吉沅洪,日本名古屋大学博士、教授、博士生导师、日本临床心理士,主要研究专长为投射心理测试、表达艺术治疗,曾出版《树木―人格投射测试》《图片物语―心理分析的世界》等著作。用户评价

老实说,当初选这本《树木-人格投射测试(第3版)》,是因为我一直对心理学诊断工具抱有浓厚的兴趣,尤其是那些非语言的、更具象征意义的测试方法。这本书确实没有让我失望。它所提供的理论基础和实践指导,都显得十分严谨和系统。我尤其欣赏作者在书中对每一个测试环节的详尽阐述,从最初的指导语,到要求被测者绘画时的注意事项,再到最后的评估标准,都有清晰的逻辑链条。更重要的是,作者并没有将这个测试神化,而是强调了它作为一种辅助诊断工具的定位,以及解读时需要结合个体具体情境的重要性。书中提供的案例分析,不仅仅是展示了测试结果,更重要的是展现了如何将这些结果与被测者的背景信息、访谈内容进行整合,从而形成一个全面而立体的画像。我尝试着将书中的一些分析框架运用到我的一些观察中,发现它能提供一些我之前从未想过的切入点,帮助我更深入地理解他人。这本书不仅仅是理论的堆砌,更充满了实践的智慧,对于想要深入了解投射技术,尤其是从象征意义层面进行心理探索的读者来说,绝对是一笔宝贵的财富。

评分这本书简直是一场意料之外的旅程!当我翻开《树木-人格投射测试(第3版)》时,原本只是抱着一丝好奇,想看看这个“树木”和“人格”之间究竟能擦出怎样的火花。结果,它带来的惊喜远超我的想象。书中的案例分析部分,那些细致入微的描述,仿佛将我带入了每一个被访者的内心世界。我看到了不同的人,用不同的树木来描绘自己,而这些树木的形态、生长环境、枝叶的繁茂程度,甚至是它们周围的细节,都如此精准地反映出个体潜藏的情感、经历和性格特质。我特别喜欢作者对那些看似微不足道的细节的解读,比如一棵树的树皮纹理、叶片的形状、甚至是它是否遭受过风雨侵蚀的痕迹,都被赋予了深刻的心理意义。这让我意识到,我们对于外界的感知,以及我们如何选择用一种象征性的方式来表达自己,本身就是一种极具价值的探索。书中不仅仅是教你如何解读“树木”,更是引导你如何去理解“人”。每一次阅读,都像是进行了一次深入的自我对话,让我更加清晰地认识到自己的内心需求和潜在的模式。这本书提供的视角是如此独特,以至于我开始用一种全新的眼光去观察周围的世界,甚至是那些公园里、街道旁的树木,似乎都在对我诉说着它们的故事。

评分这本《树木-人格投射测试(第3版)》给我的感觉,就像是打开了一扇通往内心花园的大门。它用一种极其细腻、甚至可以说是艺术化的方式,引导我们去观察、去描绘、去解读那些深藏在我们内心的世界。书中的案例分析部分,让我印象深刻,作者并没有简单地给出“好”或“坏”的判断,而是着重于展现同一个“树木”形象,在不同个体身上所折射出的复杂情感和心理需求。我尤其欣赏作者对于“树木”在不同生长阶段、不同环境下的细致描绘,这让我联想到我们人生中的不同阶段,以及我们如何在这个过程中不断地塑造和改变自己。这本书并非提供一套僵化的标准答案,而是鼓励读者去探索、去理解,去发现那些隐藏在描绘背后的真实自我。它教会我,即使是最简单的线条,最朴素的色彩,也可能承载着最深刻的情感信息。阅读这本书的过程,本身就是一种心理治疗,它让我更加接纳自己的不完美,也更加珍惜那些在生命中绽放的独特“树木”。

评分当我拿到《树木-人格投射测试(第3版)》这本书时,我并没有期待它能带给我多少实质性的改变,更多的是一种对心理投射技术的好奇。然而,这本书的内容却远远超出了我的预期,它提供了一种非常新颖和深刻的视角来理解个体心理。我被书中对“树木”这一意象在不同文化背景下的象征意义的阐释所吸引,这让我意识到,我们对自然事物的感知,本身就深受我们成长环境和文化价值观的影响。作者在书中详尽地解释了如何通过分析树木的各个组成部分——根、干、枝、叶,甚至是树木所处的环境——来解读个体的潜意识信息,这让我惊叹于人类心理的复杂性和多样性。书中提供的案例研究,更是生动地展示了这一测试方法的实际应用,让我看到了它在心理咨询、教育以及个人成长等多个领域的巨大潜力。这本书不仅仅是一本技术手册,更是一本引导我们深入认识自我、理解他人的哲学指南,它以一种温和而有力的方式,唤醒了我们内心深处那些被忽视的声音。

评分我必须承认,《树木-人格投射测试(第3版)》这本书,在某种程度上颠覆了我对于“树木”这个意象的传统认知。我原本以为,它可能只是一个相对简单的描绘工具,但读完后才发现,它蕴含着如此丰富和精妙的心理学内涵。书中对不同树木种类、生长形态、甚至叶片细节的心理象征意义进行了深入的剖析,这些解析既有学术上的严谨性,又不失文学般的诗意。每一次阅读,都像是在进行一次心灵的考古,挖掘出那些被遗忘在潜意识深处的感受和想法。我特别喜欢书中关于“树木的根系”和“树冠部分”的解读,它们分别对应着我们内在的安全感、根源性需求以及我们的理想、愿望和思维模式,这种具象化的比喻,让我更容易理解抽象的心理概念。这本书不仅仅是关于如何“画树”,更是关于如何通过“画树”来“认识自己”。它像一面镜子,映照出我内心深处那些模糊的轮廓,让我有机会去审视、去接纳,甚至去重新构建。对于那些渴望了解自身深层心理,却又觉得传统心理学分析过于枯燥的读者,这本书无疑提供了一个充满趣味和启发的途径。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![小女生的秘密书信:揭开青春期性知识的神秘面纱 [韩] 安明玉,黄美娜 绘;金华园 辽宁科学 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/17989794996/59e0ab35N5e1eeecb.jpg)