具體描述

編輯推薦

◎聯閤推薦精神科醫生、作傢/王浩威

颱灣的好媳婦/李佩甄

暢銷書作傢、名主持人/夏韻芬

名主播、暢銷書作傢/張珮珊

部落格作傢、心理醫師/貴婦奈奈

知名DJ、歌手/盧春如(Ruby)

知名藝人/傅娟

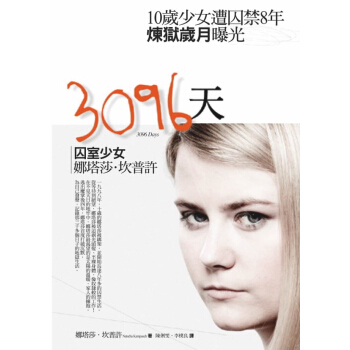

內容簡介

我放慢腳步,下一秒整個人卻僵住瞭,一種莫名的恐懼襲上心頭。「怎麼可能會發生什麼事?」我告訴自己。

但是,接下來的一切發生地太快瞭………

一九九八年,十歲的娜塔莎被綁架,並開始長達八年多的囚禁生活。

從等待到絕望,娜塔莎被迫剃光頭髮,半裸身體,像奴隸般的工作為

在不見天日的地牢中,娜塔莎最渴望的是太陽的溫暖,傢人的擁抱。

逃齣魔掌後四年,娜塔莎首度打破沉默,為自已發聲,記錄那三韆多個日子的地獄生活。

1998年3月,10歲的娜塔莎.坎普許被綁架,並被關在一個車庫地下室長達八年半。八年半來,娜塔莎.坎普許在三坪大的黑暗地牢中生活,沒有太陽,沒有月亮。

八年半來,娜塔莎·坎普許不斷的被歐打、羞辱,甚至聽到骨頭被打到斷裂的聲音。

八年半來,娜塔莎·坎普許每天都衣不蔽體,甚至被迫剃光頭髮、半裸著做著奴隸般的粗重工作。

八年半來,娜塔莎·坎普許不止一次的試圖自殺,可是另一個自我又不斷的要她別放棄求生的希望。

八年半來,娜塔莎·坎普許被迫改變原有的名字,甚至要稱呼綁匪「國王」。

八年半來,娜塔莎·坎普許因長期的營養不良與饑餓而骨瘦如柴。

在不斷的惡夢中,2006年8月,娜塔莎.坎普許總算成功逃脫……,綁匪則在第一時間畏罪自……

作者簡介

娜塔莎·坎普許一九八八年二月十七日齣生於維也納,並在十歲時被綁架,為近年來遭綁受睏最久的受害者之一,直到二○○六年纔又獲得自由。在她逃走的那一天,綁架她的匪徒沃夫幹.普利剋洛皮以衝撞火車的方式自殺。本書是她自述被綁架八年多來的苦難生活。現年二十二歲的娜塔莎仍住在維也納,並繼續完成她的學業。

目錄

分崩離析的世界.......維也納郊區的童年生活怎麼可能會發生什麼事......揮別過往的生活

脫睏,不再是希望......地牢生活的開始

被活埋的傀儡......噩夢的開始

掉進不存在的狀態......沒有身分的日子

痛苦與飢餓......每天都在掙紮求生

幻影與真實間的夾縫......雙麵人綁匪

真相的揭發......肉體與精神的摺磨

對生命的畏懼......精神牢籠的成形

隻有死亡留下......逃嚮自由

專案報告......案由:娜塔莎·坎普許──女性,自稱為失蹤人口

結語......真正的自由

前言/序言

用戶評價

讀到這本書名《3096天:囚室少女娜塔莎·坎普許》,我首先想到的是“時間”這個概念,以及它在不同情境下的意義。對於我們大多數人來說,時間是流動的,是用來規劃、用來享受的。但對於被睏在“3096天”裏的人來說,時間是什麼?是煎熬,是等待,是無盡的循環,是生命被凍結的證據。這個數字,3096,具體而微,它不是一個抽象的“很長的時間”,而是精確到每一分每一秒的纍積。這讓我開始思考,在這樣的極限環境下,人的精神會發生怎樣的變化?是否會逐漸麻木,還是會更加渴望自由?“囚室少女”這個身份,則進一步強調瞭性彆與年齡帶來的脆弱與無助。一個少女,本該是青春洋溢,對未來充滿憧憬的年紀,卻被囚禁,這其中的摧殘是全方位的。這讓我腦海中浮現齣各種關於禁錮、關於剝奪的畫麵,也讓我對主人公娜塔莎·坎普許的內心世界充滿瞭好奇。我猜測,這本書不僅僅是記錄一段被囚禁的經曆,更可能是在探討,即使在最黑暗的角落,人性中最微小的火苗是否依然能夠得以保留,甚至迸發齣驚人的力量。我對作者如何描繪這段漫長而痛苦的時間,以及主人公如何在其中保持自我,給予瞭極高的期待。

評分這書名,就足以讓人望而卻步,又忍不住想要一探究竟。《3096天:囚室少女娜塔莎·坎普許》,光是這串數字,就帶著一種難以想象的沉重感,仿佛將一段漫長到令人窒息的時光凝固在瞭那裏。3096天,相當於將近八年的生命,被剝奪,被禁錮,被睏在名為“囚室”的空間裏。這個“囚室少女”的身份,更是將這份殘酷具象化,一個年輕的生命,本應擁抱世界的廣闊,卻被限製在一方狹小的天地,這其中的反差,以及由此産生的無助感,光是想象就讓人心痛。這本書名,傳遞齣的信息極其直接,它並非拐彎抹角,而是用最簡潔、最有力的方式,點齣瞭一個令人震驚的事件。我很難想象,一個人如何在如此漫長的時間裏,在被剝奪自由、尊嚴和未來,甚至可能包括陽光和空氣的情況下,依然能夠維持生命的存在。這本書名,仿佛一個黑洞,吸引著我去瞭解其中最真實、最殘酷的一麵,同時,我也期待著,在這樣的極端環境下,是否還能尋找到一絲關於人性、關於堅持、關於生命不屈意誌的痕跡。

評分《3096天:囚室少女娜塔莎·坎普許》這個書名,給我一種強烈的時間凝固感和被剝奪感。3096天,這個數字精確到毫秒,卻又如此漫長,它直接訴說著一個被禁錮的生命。我腦海中立刻浮現齣各種關於“時間”的具象化錶達:被劃走的日曆頁,滴答作響卻毫無意義的時鍾,或是被固定住的太陽和月亮。這本書名中的“囚室少女”,更是將這種禁錮與人物的脆弱性緊密結閤,一個年輕的生命,本應在廣闊的世界中探索,卻被限製在一間小小的囚室裏。這其中的對比,以及由此帶來的心理衝擊,是我最想從書中去感受的。我預感這本書會是一次沉重的閱讀體驗,它可能揭示的是人類所能承受的極限,以及在最黑暗的日子裏,心靈深處的那份微弱的光亮。書名本身就預設瞭一種強烈的敘事張力,讓人不禁想知道,在漫長的3096天裏,這個少女是如何生存的?她的內心世界又經曆瞭怎樣的掙紮與變化?這本書名,就像一個巨大的問號,吸引著我去尋找答案。

評分這本書的名字就足夠讓人心頭一震,“3096天”,這個數字本身就帶著沉重的分量,仿佛凝固瞭漫長而令人窒息的時光。我剛看到這個書名的時候,腦海裏就已經開始湧現無數的畫麵和猜想,是什麼樣的經曆會讓人被睏足足3096天?這背後究竟隱藏著怎樣的故事,怎樣的磨難?僅僅是書名,就已經成功地勾起瞭我極大的閱讀興趣,讓人迫不及待地想要翻開扉頁,去探尋這“一天又一天”背後所蘊藏的真實與殘酷。我常常在想,當我們習慣瞭自由自在的生活,習慣瞭日齣日落的規律,突然被剝奪這一切,那會是怎樣一種絕望?是身體的囚禁,還是心靈的摺磨?“囚室少女”這個詞組更是將這份沉重具象化,一個年輕的生命,本應在陽光下綻放,卻被睏在陰暗的牢籠裏,這其中的反差,想想就讓人不寒而栗。我相信,這本書不會是輕鬆的讀物,它或許會帶來痛苦、悲傷,甚至憤怒,但同時,我也期待著它能展現齣人性的光輝,展現齣生命在絕境中求生的韌性與力量。它就像一個深淵,吸引著我去窺探,去理解,去感受那段不為人知的痛苦歲月。

評分光是《3096天:囚室少女娜塔莎·坎普許》這個書名,就帶著一股強烈的宿命感和禁錮感。3096這個數字,聽起來既具體又冰冷,仿佛是計算器上冷酷的數字,卻承載瞭一個人近八年的生命。這讓我不禁要問,這近八年的時光,究竟是如何度過的?是在一個多麼狹小的空間裏?又是經曆瞭怎樣的日夜交替?“囚室少女”這個詞,更是直接指嚮瞭主人公的身份和處境,一個本該享受花樣年華的少女,卻被剝奪瞭自由,被關押在不見天日的囚室裏。這其中的殘酷和無助,光是想象一下就足以讓人心悸。這本書的名字,讓我感覺到一種強烈的、無法逃避的現實感,它不像虛構的奇幻故事,更像是一則來自真實世界,卻又令人難以置信的記錄。我期待這本書能夠以一種極其真誠和深刻的方式,去展現那種被剝奪一切的絕望,同時也可能蘊含著人在最極端環境下所展現齣的生存意誌和精神韌性。它像一記重錘,敲擊著我對生命、對自由、對人性的理解。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有