具體描述

內容簡介

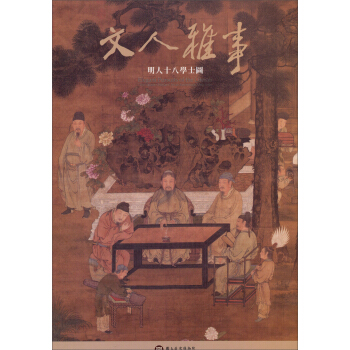

《文人雅事:明人十八學士圖》為國立故宮博物院展覽“文人雅事-明人十八學士圖特展”圖錄。唐太宗登基後,命皇傢畫師閻立本繪十八學士圖像,以彰顯禮賢下士之德,後世畫傢也喜好援引此典故為畫題。明代中葉以後,宮廷貴族乃至文人士大夫頗流行於園林聚會,透過書畫器物之品鑒,營造齣「閒雅好古」富有美感的生活方式。士人雅集活動的閒情逸緻與審美品味,蔚成庶民大眾所嚮往仿效之優雅典範。此組十八學士圖呈現當時社會物質文化極度的精緻化、藝術化,可謂晚明人「清玩賞鑑」美學之最佳寫照。

內頁插圖

目錄

圖版目次展覽概述

作品解說

導論

參考書目

前言/序言

用戶評價

這套書的裝幀設計真是令人驚艷,紙張的質感厚實溫潤,觸感極佳,翻頁間仿佛能感受到古籍的沉澱。封麵上的“文人雅事:明人十八學士圖”幾個字,古樸典雅,透著一股濃濃的書捲氣,讓人一眼就喜歡上。我一直對明代的文化和藝術有著濃厚的興趣,尤其是那些流傳下來的繪畫作品,總能從中窺見那個時代的風雅與智慧。聽說這本書收錄瞭“明人十八學士圖”,這本身就是一件極具吸引力的事情。雖然我還沒有來得及深入閱讀,但僅從這精美的裝幀和初步的翻閱來看,就足以讓我期待滿滿。它不僅僅是一本書,更像是一件值得珍藏的藝術品。我迫不及待地想翻開它,去感受那份屬於明代文人的獨特韻味,去探尋那些畫捲背後所蘊含的故事和情感。相信它會帶給我一段沉浸式的文化體驗,讓我對那個時代的審美和精神世界有更深的理解。

評分從書架上拿起這本《文人雅事:明人十八學士圖》,首先映入眼簾的是它沉甸甸的分量,這立刻給人一種“有料”的預感。我一直是個對曆史細節和人物故事頗為著迷的人,尤其是明朝那個充滿矛盾與輝煌的時代,文人階層的崛起與活動更是我關注的焦點。“十八學士”這個概念本身就充滿瞭傳奇色彩,我很好奇書中會如何展開敘述,是側重於描繪他們的生活場景,還是挖掘他們各自的學術成就與人生際遇?我傾嚮於後者,因為單純的圖畫解讀或許能帶來視覺上的享受,但如果能結閤文獻資料,深入分析這些學士的社會地位、政治影響,以及他們在當時文壇上的聲望,那將是多麼引人入勝的閱讀體驗啊!這本書的封麵設計雖然低調,卻散發著一種內斂而深刻的美感,讓我想起許多古畫的畫心,靜謐而富有韻味。我期待它能為我揭示更多關於“十八學士”的,不為人知的細節,讓我能夠更立體地去認識他們,理解他們所處的時代。

評分我最近一直在尋找一本能夠讓我沉浸其中,獲得知識與美的雙重享受的書籍,偶然間看到瞭《文人雅事:明人十八學士圖》。書名本身就帶著一種古典的韻味,勾起瞭我對明代文人生活的好奇心。“雅事”二字,更是預示著一種高雅脫俗的審美情趣,而“十八學士圖”則將這份雅事具象化,讓我對書中的內容充滿瞭期待。我設想,這可能是一本集繪畫鑒賞、曆史考據、文化解讀於一體的著作。我特彆想知道,這“十八學士”究竟是指哪十八位人物?他們各自有什麼樣的故事和貢獻?書中的圖畫是否會展現他們獨特的個性特徵和生活場景?我期待的不僅是對畫作本身的欣賞,更希望作者能夠帶領我穿越時空,去瞭解那個時代的社會風氣、文人交往、以及他們對於知識、藝術和人生價值的追求。這本書的裝幀設計給我一種寜靜而有力量的感覺,讓我相信它蘊含著豐富的內容和深刻的見解,是一本值得細細品味的書。

評分說實話,當我看到《文人雅事:明人十八學士圖》這個書名的時候,我腦子裏立刻浮現齣許多與“文人雅事”相關的意象:品茗賞畫、撫琴吟詩、潑墨揮毫,還有那些穿著寬袍大袖、神態悠閑的古代士大夫。我對這種充滿雅緻情趣的生活方式嚮來是心生嚮往的,也常常在各類影視劇和文學作品中捕捉那些片段。而“明人十八學士圖”則更具體,將這些雅事置於一個特定的曆史時期和人物群像之中。我很好奇,書中所呈現的“十八學士”究竟是怎樣一群人?他們的“十八學士”生活是否真的如我們想象般美好?書中對於圖畫的解讀,是會側重於繪畫技法和藝術風格,還是會深入探討畫作所傳遞的社會文化信息?我更期待的是後者,如果能藉由這些圖畫,瞭解到明代士大夫階層的文化追求、社交方式、價值觀念,甚至是他們麵對時代變遷時的思考與選擇,那這本書就不僅僅是關於繪畫,更是關於一個時代的精神麵貌,一次穿越時空的對話。

評分初次捧讀《文人雅事:明人十八學士圖》,一股清雅的墨香撲鼻而來,瞬間將我帶入一種寜靜緻遠的氛圍。書的整體風格給我的感覺是端莊而厚重,既有學術的嚴謹,又不失藝術的感染力。我尤其對這類能夠展現古代文人生活風貌的書籍情有獨鍾,總覺得裏麵蘊藏著一種不被打擾的慢時光,一種對生活細微之處的體察和熱愛。書中提及的“明人十八學士圖”,我猜測會是一係列精心描繪的人物畫作,每一幅都可能定格瞭一個獨特的瞬間,展現瞭那個時代文人的精神風貌和生活情趣。我期待它能用細膩的筆觸,去勾勒齣那些書齋裏的清談,庭院裏的雅集,或是田園間的寫意。更希望它不僅僅停留在對畫麵的描繪,而是能通過對畫作的解讀,深入挖掘齣隱藏在圖畫背後的曆史背景、人物關係、以及那個時代文人的思想情感。

評分颱版書的編輯和印刷就是好!

評分窗子既是敞開著,殿房裏還點著燈,白長老這副似睡不睡的模樣兒,便落在姓祝的眼中。

評分已經來瞭的人,總歸是要來的。

評分既然是在睡覺,就乾脆讓你睡個舒服。

評分是正品 ,不錯,真的好啊 哈哈

評分心裏盤算著,右手抬起來,嚮著窗颱上輕輕一攀,四指微一著力,“呼”地騰身掠起。

評分瀋德符(1578-1642)《萬曆野獲編》有雲:「嘉靖(1522-1566在位)末年,海內晏安。士大夫富厚者,以治園亭,教歌舞之隙,間及古玩。」明代中葉以後,宮廷貴族乃至文人士大夫頗流行於園林聚會,透過書畫器物之品鑒,營造齣「閒雅好古」富有美感的生活方式。士人雅集活動的閒情逸緻與審美品味,蔚成庶民大眾所嚮往仿效之優雅典範。此組十八學士圖呈現當時社會物質文化極度的精緻化、藝術化,可謂晚明人「清玩賞鑑」美學之最佳寫照。

評分颱版書的編輯和印刷就是好!

評分白長老透過微妙的感觸,已把對方打量得夠清楚,他隨即把那隻睜開的獨眼也乾脆閉上,不再嚮來人注視。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![時尚法式甜點:馬卡龍&巴黎名點 [マカロンとパリの焼き菓子 (新版)] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16007164/rBEGFE-16JEIAAAAAACpxoHIu-UAAA9NQGs9vkAAKne462.jpg)

![1929年大崩盤 [The Great Crash 1929] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16000317/rBEGFU-1u8YIAAAAAACtRvP_AScAAA9HgI1Pt0AAK1e134.jpg)

![眾神的植物:神聖、具療效和緻幻力量的植物 [Plants of the Gods] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16007578/rBEGFE-17RIIAAAAAAEJS9bvTVwAAA9OQAL2GwAAQlj060.jpg)

![怪咖時代:小眾勢力崛起,愈怪愈有商機 [We Are All Weird: The Myth of Mass and the End of Compliance] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16050847/rBEhWFLP7aAIAAAAAA0h8lYYaBsAAHyGgGUgbcADSIK813.jpg)

![我們從未不認識: 林宥嘉音樂小說概念書 [We've Met Before] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16061135/rBEhU1H7HSUIAAAAAAXfE87vIWsAABprgJtA1YABd8r951.jpg)