具体描述

内容简介

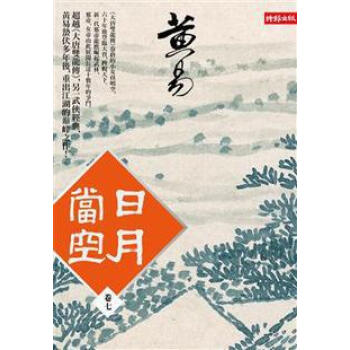

完整收錄甲骨學權威,殷墟考古第一人,董作賓先生的手稿及發現!前言/序言

用户评价

艺术表达的层面上,这套书的视觉语言是极其丰富的,但又并非那种喧宾夺主的浮夸。画作的风格似乎在写实与写意之间找到了一个微妙的平衡点。它们不是对古代壁画或碑刻的简单模仿,而是注入了创作者对那个时代精神气质的现代诠释。色彩的运用非常大胆,但又处处透露着节制,比如用沉郁的赭石色来表现岁月的斑驳,用极淡的墨色来勾勒出远山的虚无。更令人称奇的是,诗与画之间的关系处理得非常有机,它们不是简单的互相注解,而更像是一种对话,互相激发着读者的联想,有时候,一幅画仿佛就是对某一句诗最完美的隐喻,而那句诗则为画作提供了更深层次的文化背景支撑。这种互文性极大地丰富了阅读体验。

评分从读者的情感代入角度来说,这部作品给我带来了极大的精神震撼,但这种震撼是沉静且持久的,而非瞬间爆发的。它不会用强烈的戏剧冲突去吸引你,而是通过一种缓慢渗透的方式,构建起一种与古老精神世界的连接通道。我仿佛能感受到那古人面对未知的敬畏,面对苍天的叩问,以及在刻写甲骨时的那种近乎宗教般的专注。这种情感的共鸣,是建立在作品对细节真实性的坚守之上的。它成功地让现代人有机会以一种更接近“原始”的方式去理解先民的情感世界,这种体验是极为珍贵和稀有的。它让人在合上书本之后,依然能感受到一种来自远古的回响,久久不能平息,引发对自身文化根源的再认识。

评分读完第一遍后,我产生了一种强烈的冲动,想要去探究作者在创作这些作品时所依据的文化母题。这不仅仅是文人墨客的自我抒发,更像是一次严肃的文化考古与重建。作品中流露出的那种对“秩序”、“天命”和“起源”的思考,是深深植根于早期文明思维之中的。它没有回避那个时代特有的神秘感和敬畏心,反而将其作为一种美学资源加以利用。整部作品结构严谨,似乎存在着一条隐藏的叙事线索,引导着读者从混沌的初始走向有序的文明构建。这种深度挖掘和精神溯源的努力,使得这部作品超越了一般诗画集的范畴,具有了某种哲学思辨的重量,令人不得不放慢速度,反复咀嚼其背后的文化密码。

评分初读这集诗画,最直观的感受是它在传统意象的运用上展现出了一种罕见的克制与精准。作者似乎对“古典”二字有着深刻的理解,没有陷入堆砌生僻词汇的泥淖,而是将那些耳熟能详的意象,如山川、河流、祭祀的烟火,以一种近乎冷峻的笔触重新勾勒出来。诗句的节奏感非常强,它们不是平铺直叙的叙事,而更像是一种古老吟唱的片段,每一个音节都似乎在回荡着久远的记忆。我特别注意到,作者在处理那些宏大叙事时,总能巧妙地将视角收回到一个极小的、极具人文关怀的细节上,这种张弛有度的叙事手法,使得作品既有史诗的气魄,又不失个体的温度。这需要极高的文学功力和对历史的敏感度才能达成。

评分这部作品的装帧设计简直是一场视觉盛宴,光是捧在手里就能感受到那种沉甸甸的历史厚重感。封面采用了一种非常考究的材质,触感温润而细腻,仿佛穿越回了那个青铜鼎盛的时代。内页的排版更是匠心独运,字体的选择既保留了古朴的韵味,又在现代阅读体验上做了恰到好处的平衡。我尤其欣赏那些精心设计的留白,它们不是空洞的装饰,而是为每一幅画作和每一首诗歌提供了呼吸的空间,让读者的目光能够自然地沉浸其中,去体会字里行间的深意。装帧的细节处理得极为考究,比如书脊的装订方式,透露出一种传统工艺的精湛,让人忍不住想要细细摩挲。整体而言,这本书的物理形态本身就是一件值得收藏的艺术品,它预示着内页内容必然同样不落俗套,让人对即将展开的文字与图像世界充满了期待。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![巴士站到了 [4~6歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16058403/5387efe7N8e2a5913.jpg)

![白鳥之歌:大提琴家卡薩爾斯的音樂和人生(全新譯本) [Joys and Sorrows] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16058727/rBEhWVH7BVIIAAAAAABC2_txzuAAABo0QBukn4AAELz810.jpg)