具体描述

内容简介

(市價NT. 1490) (本書讀者款)作者简介

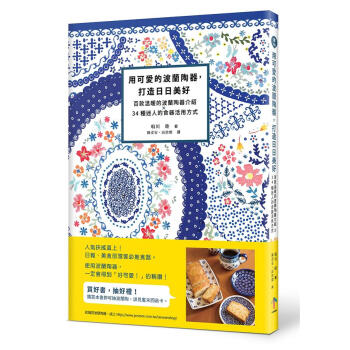

■作者簡介鳴川 睦

生於長崎縣佐世保市。波蘭陶器進口商「KERSEN(波蘭語中為「櫻桃」之意)股份有限公司」的總經理。於2009年起開始網路販售,並於2012年在東京都目黑區自由之丘開設專賣店「KERSEN自由之丘直營店」。主要從事與各個製造商之間的日常資訊交流,並每年赴波蘭訪問,以此進行每日資訊的收集和研究。不僅介紹了波蘭陶器製品本身,還介紹了歷史背景、製造現場、關於設計的要素等文化藝術層面。

是兩個女孩的母親,目前她們分別就讀中學和小學。

精彩书评

◎聯合推薦「Lydia & Mia 美味關係」粉絲頁版主/Lydia

知名親子生活粉絲頁/Joylee

療癒系插畫家/彭筱蓉

「開動with貓」版主/貓貓

「徜徉在美麗浪漫的波蘭陶裡,不僅能讓餐桌增添色彩,同時也傳遞著沉靜而美好的生活詩意。」

--「Lydia & Mia 美味關係」粉絲頁版主/Lydia

「想要一起了解波蘭陶的魅力嗎?那千萬不要錯過這本波蘭陶萬用寶典:《用可愛的波蘭陶器,打造日日美好:百款溫暖的波蘭陶器介紹 X 34種迷人的食器活用方式》每一個純手工波蘭陶都是獨特的寶物,漂亮又獨特,不管哪種造型設計都能豐富餐桌上的畫面,讓菜色更美,打造每日用餐好心情,一起來感受波蘭陶的美好吧。」

--知名親子生活粉絲頁/Joylee

「七年前與波蘭陶器的相遇,便改變了我對於食器生活的想法。波蘭陶器的厚實溫暖及閃耀的生命力,深深地撼動著我的心。他們個個都不一樣,因此要透過你的眼睛及靜靜地觸摸,才能選擇出那一件跟你有共鳴的陶器。我很享受這樣的過程並滿足於有它們陪伴的生活。

這次很開心看到一起來出版,出版這本關於波蘭陶器與幸福生活的專書。書本的整體質感與設計排版也很令人驚豔,我會將這本珍貴的書與我所收藏的陶器們擺放在一起,每當心靈疲憊時,我可以翻開書頁做料理,或是捧著陶杯與它一起慢慢呼吸。」

--療癒系插畫家/彭筱蓉

「波蘭陶器集結了實用與藝術兩項優點。悉心烹調的美味佳餚因為波蘭陶器,被妝點得更加吸引目光!本書《用可愛的波蘭陶器,打造日日美好:百款溫暖的波蘭陶器介紹 X 34種迷人的食器活用方式》是由鳴川睦女士仔細介紹它的由來與使用方法,隨著四季節氣替轉,不同時蔬配上嚴選的手工波蘭彩陶,讓居家餐桌更加營造溫暖活潑的氣息。除了用味蕾品嘗食物,再搭配典雅的波蘭陶器,餐桌就會變成一場既親切又溫馨的視覺饗宴呢!」

--「開動with貓」版主/貓貓

目录

序◎ 春

1將歡愉的心情帶至餐桌

2生日蛋糕

3草莓季

4蛋料理

5海上幸福味

6大地的恩澤

7特別的回憶,特別的味道

8波蘭的復活節

9肥皂架

◎ 夏

10用大盤子製造熱鬧

11若感覺快中暑了

12夏天會想要享用的東西

13簡單的下酒菜增加存在感

14大熱天就是要吃…

15在容器內擺上花朵

16沒有庭院也能有身處花園的心情

17小豬piggy

18心型的盤子

◎ 秋

19日式早餐也很合

20溫暖的茶碗蒸

21日式料理的極致、蕎麥麵也OK

22栗子的季節

23能烤蘋果蛋糕的時節

24以萬聖節的心情來泡下午茶

25享受秋天的漫漫長夜

26波蘭文書籍

◎ 冬

27火上鍋,小火慢燉香噴噴

28烤蘋果

29山羊乳酪

30聖誕樹

31宴客的烤爐料理

32迎接新年時

33今夜吃火鍋

34只要一個在手,就是珍貴的餐具

◎ 訪問波蘭

?拜訪麗蒂亞小姐

?博萊斯瓦維茨的街道

?札克瓦迪工廠的設計團隊

?艾娃和亞雷克夫妻的晚餐

◎ 各種顏色、花紋、造型

?波蘭陶器的歷史

?波蘭陶器的畫風

?波蘭陶器的選擇

?波蘭陶器的特徵

結語

用户评价

我很少遇到能让我如此心动的家居类书籍,这本书简直是“宝藏”级别的存在。它最成功的地方在于,它真正做到了将“美”与“用”完美结合。很多介绍精美器物的书,往往只停留在展示层面,让人望而生畏,生怕用坏了。但这本却用非常实际和充满创意的例子,告诉我们如何将这些美丽的陶器融入到每一天的柴米油盐之中。那些摆盘的创意,简直是激发了我全部的烹饪热情,即使只是简单的家常菜,在这些陶器的衬托下,立刻变得赏心悦目。这本书就像是一个亲切的导师,引导着我,如何通过这些充满人情味的器物,去构建一个更温馨、更有温度的居家环境。我已经计划着,要把书里介绍的几种不同风格的陶器系列都集齐,让我的餐边柜也充满这种东欧的独特魅力。

评分这本书的装帧和纸张选择也体现了对美学的极致追求。拿到手的时候就能感受到那种沉甸甸的质感,印刷色彩的还原度非常高,那些鲜亮的蓝色、阳光般的黄色和沉稳的绿色,在优质的纸张上展现得淋漓尽致,几乎可以触摸到那种陶土的温润感。我喜欢它在内容组织上的层次感,从宏观的波兰陶器历史渊源,到微观的单品细节解析,过渡得非常自然流畅。尤其是一些特定器型的介绍,比如那些深碗、小碟、甚至连烤盘都有单独的版块,介绍得详尽入微,让我这个波兰陶器的新手也能快速上手。这本书的实用性体现在它教会了我如何“欣赏”而不是仅仅“拥有”,这种深入的引导,对我来说非常重要。它让我明白,好的器皿,是需要用心去感受和使用的。

评分说实话,我一开始买这本书,主要是想看看有没有适合我家新装修风格的餐具。没想到,它给我的惊喜远不止于此。这本书的排版设计非常巧妙,既有大气的全幅彩图,也有细节特写,让人能清晰地感受到陶器表面的釉光和纹理。更让我惊喜的是,它并没有局限于介绍那些高高在上的艺术品,而是非常接地气地展示了如何将这些漂亮的陶器融入日常的餐桌布置中。里面的搭配建议简直是我的“救星”,我以前总觉得这些花哨的陶器可能很难驾驭,但书里教了我很多小技巧,比如如何用纯色的桌布来衬托陶器的亮眼,或者如何将不同花色的陶器进行混搭而不显得杂乱。看完这本书,我立刻就去淘了几件心仪的波兰陶器,尝试着自己搭配。现在的早餐时光,因为有了这些充满异国情调的餐具,都变得仪式感满满,真是一次非常成功的“餐桌升级”。

评分这本书简直是视觉的盛宴,色彩搭配简直绝了!我一直对那些充满异域风情的餐具情有独钟,而这本画册完全抓住了我的心。刚翻开,那些精致的手绘图案和温暖的色调就让我挪不开眼。作者对于波兰陶器的热爱和细致观察,完全能通过每一页的图片传递出来。那些经典的蓝白花纹、精致的圆点和重复的几何图案,每一样都带着浓浓的手作温度。我特别喜欢那些关于陶器制作工艺的描述,虽然我不是专家,但光是想象工匠们如何一笔一划勾勒出这些美丽的图案,就觉得无比治愈。这本书不仅仅是展示产品,更像是在讲述一种生活哲学——慢下来,享受每一个平凡的日子里那些不平凡的美好瞬间。我把这本书放在客厅的茶几上,每次看到它,心情都会莫名地变得宁静下来,感觉家里的气氛都因为这些充满艺术感的陶器而变得温馨起来。这绝对是一本值得反复品味的书,用来放松心情、寻找灵感都是极好的选择。

评分这本书的文字部分,写得非常细腻且充满人文关怀。它不仅仅是简单地罗列器物的特点,更像是与读者进行了一场深入的对话。作者的文笔很温暖,读起来很舒服,完全没有那种枯燥的介绍感。我特别欣赏作者在字里行间流露出的对传统手工艺的尊重与传承的热忱。她介绍的每一个系列、每一个图案背后的故事,都让我对这些小小的陶器产生了更深的情感联结。了解了它们诞生的背景和工匠们倾注的心血后,再拿起任何一件陶器,都会觉得它承载了厚重而美好的历史。对我来说,这本书的价值已经超越了“食器指南”,它更像是一本关于“慢生活”与“欣赏日常之美”的散文集。读完后,我感觉自己对生活中的质感和温度有了更高的追求,不再满足于那些批量生产的冰冷器皿。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有