具体描述

>

基本信息

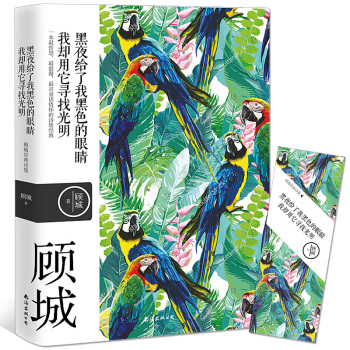

书 名:《黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明》

系 列 名:名诗名画系列

作者/译者:顾城/著

类 别:诗歌/书

出版时间:2017年11月

装 帧:平装

定 价:36. 80元

开 本:32开 印 张:9 页 码:288

书 号:978-7-5442-6327-6

CIP分类:Ⅳ.①I227

出 版 社:南海出版公司

目标读者:18-30岁大众读者,文艺、小资女性读者为主。

>内容简介

《黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明》——一本哲思、浪漫、具童话情怀的诗集经典。特别收录《一代人》《我会像青草一样呼吸》《无名的小花》等经典名篇。

作者简介

顾城(1956—1993):被称为当代的“唯灵浪漫主义”诗人。中国朦胧诗派的重要代表,和北岛、舒婷等人推动了当代新诗的革新。顾城1962年开始写诗,1987年应邀出访欧美国家,进行文化交流、讲学活动。1988年赴新西兰,讲授中国古典文学,被聘为奥克兰大学亚语系研究员。后辞职隐居激流岛。1992年重访欧美并创作。1993年离世。其代表诗作有《一代人》《我会像青草一样呼吸》《无名的小花》。

透纳(1775—1851):英国浪漫主义风景画家,的水彩画家和版画家。他善于描绘光与空气的微妙关系,其笔下的画作被赋予了生命,或宁静祥和,或暗潮涌动,或激烈汹涌。其代表画作有《被拖去解体的战舰无畏号》《海上渔夫》《迦太基帝国的衰落》。

用户评价

从一个普通读者的角度来看,这本书的整体手感和重量拿捏得非常精准。它足够厚重,让你感觉到物有所值,但又不会重到让你在通勤路上舍不得长时间捧读。这关乎阅读的便携性和舒适度之间的微妙平衡。我发现,好的书籍设计者懂得如何平衡“仪式感”和“实用性”。这本书显然在这方面下了不少功夫。无论是书脊的韧性,还是内页的展开程度,都让人感觉非常顺手。阅读过程中的那种物理上的舒适感,是电子阅读器永远无法替代的,它让你更愿意将手机放在一边,专心致志地与书中的世界相处。

评分坦白讲,这本书的排版和字体选择,对我这种长时间对着屏幕工作的人来说,简直是种解脱。那种恰到好处的留白,让文字拥有了呼吸的空间,阅读起来毫不费力,眼睛也不会感到疲劳。很多诗集或者文学作品,为了追求某种“艺术感”而把文字挤得密密麻麻,读起来十分压抑,但这本书完全没有这个问题。它更像是为你量身定做的一个阅读空间,让你能沉浸其中,不去想外界的喧嚣。我花了很长时间去体会这种布局带来的节奏感,不同的诗篇,即便内容上可能相近,但通过行距和段落的细微调整,似乎也传达出不同的情绪起伏。这证明了排版绝不是次要工作,它是书籍内容表达的无声的辅助者,做得非常成功。

评分不得不提的是,这本书的装帧所散发出的那种“品质感”,让它在我的书架上显得格外突出。它不是那种追求廉价快速流通的快餐读物,而是带着一种沉淀下来的美学态度。这种对细节的执着,往往也暗示着内容本身可能具有更深的价值和持久的生命力。我喜欢收藏那些在制作工艺上达到一定水准的书籍,因为它们本身就构成了一种收藏价值。这本的每一个设计元素——从封面材料的选择到内页油墨的细微光泽——都透露出一种“不将就”的匠人精神。这种对待实体的尊重,反过来也促使我更加郑重地对待书中的每一个字句。

评分这本书的装帧设计简直让人眼前一亮,尤其是那“双封面”的处理,每次翻开都能带来一种全新的视觉体验。我得说,现在的出版商在实体书的制作上真是越来越用心了。光是触摸纸张的质感,就能感受到那种沉甸甸的用心。我不是那种只看电子书的读者,实体书带来的仪式感是无可替代的,而这本,无疑将这种仪式感推向了新的高度。拿在手里,就觉得像捧着一件艺术品。内页的印刷色彩饱满,即便是黑白文字,也印得干净利落,没有丝毫的模糊或渗透。我尤其欣赏那种对细节的打磨,比如书脊的设计,它不仅仅是承载书名的功能,更像是一种视觉上的延伸和补充,让人在书架上看到它时,就能被它独特的风格所吸引。这种对外观的重视,无疑提升了阅读的整体愉悦感。

评分我一直认为,一本好书的价值,很大程度上体现在它对“体验”的构建上,而这本书的“四色精美彩绘”部分,绝对是点睛之笔。我不是那种只关注文字本身的极端读者,视觉上的美感同样重要。这些彩绘的风格非常独特,它们不是那种简单的插画,更像是与文字精神内核的一种对话。我甚至会先跳到彩绘页欣赏一番,然后再回过头去细读旁边的诗句,常常会发现因为先有了色彩的冲击,对文字的理解也随之深化了。它们没有喧宾夺主,而是恰到好处地为整体的氛围增添了层次感。这让整本书从单纯的文本载体,升级成了一种多维度的审美体验,让人忍不住想反复把玩。

评分书很好,而且便宜,值

评分小爽的书很有质感

评分书到货很慢,最受不了的是书的纸一摸就知道是盗版,同学买的同一本书比我的厚了好多,必须差评

评分书到货很慢,最受不了的是书的纸一摸就知道是盗版,同学买的同一本书比我的厚了好多,必须差评

评分好

评分书到货很慢,最受不了的是书的纸一摸就知道是盗版,同学买的同一本书比我的厚了好多,必须差评

评分画面不错,符合预期。

评分书到货很慢,最受不了的是书的纸一摸就知道是盗版,同学买的同一本书比我的厚了好多,必须差评

评分画面不错,符合预期。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有