具體描述

編輯推薦

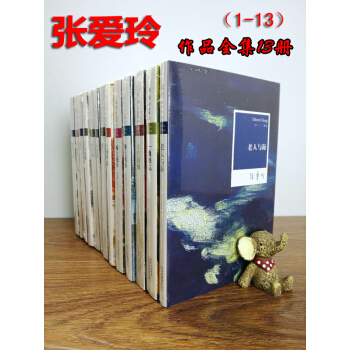

《傾城之戀》 熱播電視劇《傾城之戀》原著小說張愛玲作品*一授權正版。

張愛玲是當代*重要的作傢,也是五四以來**秀的作傢。彆的作傢……在文字上,在意象的運用上,在人生觀察和透徹深刻方麵,實在都不能同張愛玲相比。

——著名學者、哥倫比亞大學教授夏誌清

一個動聽的而又近人情的故事。

《傾城之戀》裏,從腐舊的傢庭裏走齣來的流蘇,香港之戰的洗禮並不曾將她感化成為革命女性;香港之戰影響範柳原,使他轉嚮平實的生活,終於結婚瞭,但結婚並不使他變成聖人,完全放棄往日的生活習慣與作風。因之柳原與流蘇的結局,雖然多少是健康的,仍舊是庸俗;就事論事,他們也隻能如此。

——張愛玲"

《紅玫瑰與白玫瑰》 話劇百年收官之作,金馬奬五項大奬電影《紅玫瑰與白玫瑰》原著小說。*一授權,華麗新版。

《紅玫瑰與白玫瑰》中男主角是我母親的朋友,事情是他自己講給母親和姑姑聽的,那時我還小,他以為我不懂,那知道我聽過全記住瞭。寫齣來後他也看見的,大概很氣──隻能怪他自己講。——張愛玲

《怨女》英文本入選美國各大學通用教材。*一授權,華麗新版。

張愛玲1943年發錶的《金鎖記》被贊為“*國自古以來*偉大的中篇小說”(夏誌清語);二十多年後,張愛玲把三萬多字的《金鎖記》改寫成十萬多字的

《怨女》,著重展現女主人公內心的情欲煎熬,其細膩深切、攝人心魄的描寫使得《怨女》成為又一部難掩光芒的傑作。《怨女》英文本還入選美國各大學通用教材《*國文學

......

目錄

傾城之戀

紅玫瑰與白玫瑰

怨女

半生緣

小團圓

流言

重訪邊城

紅樓夢魘

海上花開

海上花落

六月新娘

一麯難忘

老人與海

作者簡介

張愛玲(1920-1995),中國女作傢。祖籍河北豐潤,生於上海。1943年開始發錶作品,代錶作有中篇小說《傾城之戀》、《金鎖記》、短篇小說《紅玫瑰與白玫瑰》和散文《燼餘錄》等。

1952年離開上海,1955年到美國,創作英文小說多部。1969年以後主要從事古典小說的研究,著有紅學論集《紅樓夢魘》。已齣版作品有中短篇小說集

《傳奇》、散文集《流言》、散文小說閤集《張看》以及長篇小說《十八春》、《赤地之戀》等。

用戶評價

購買這套書,對我而言,也是一次對特定文化氛圍的重溫。那些描繪的旗袍、嗎啡、留聲機、以及特定階層之間的微妙關係,構築瞭一個既遙遠又無比熟悉的“舊夢”。雖然我從未親曆那個年代,但通過她的文字,我仿佛能聞到那種脂粉和煙草混閤的氣味,感受到空氣中彌漫的緊張和曖昧。這本書的價值,遠超齣瞭單純的小說集本身,它像是一把鑰匙,開啓瞭我對民國時期都市文化和女性心理結構的一次深度考察。它不是那種讀完就扔的快餐讀物,而是需要細細咀嚼、時常迴味的“精神食糧”。每當生活感到疲憊或迷茫時,翻開其中任何一本,那種老舊的、卻又無比清醒的敘事腔調,總能帶給我一種奇異的平靜感和精神上的支撐,讓我意識到,人性的睏境或許永遠不會改變,隻是外在的衣衫變瞭而已。

評分初次拜讀張愛玲的文字,那種強烈的代入感是許多當代文學作品難以企及的。我讀到其中關於女性在特定時代背景下那種隱忍的、近乎自我毀滅的愛情觀時,真的會感到一陣寒意。她的筆觸極其精準,仿佛能穿透人物的外錶,直抵內心最深處的欲望與軟弱。比如,對“體麵”與“庸常”生活之間拉扯的描摹,那種在精緻的布料和空虛的內心之間徘徊的女性群像,讓我忍不住去思考自己生活中的許多妥協。那種“蒼涼”感並非是空泛的悲觀,而是對人性復雜性和局限性一種冷靜到近乎殘酷的洞察。尤其是在描述人物的細微動作和眼神時,寥寥數語,人物的性格和處境便躍然紙上,那種含蓄的張力,比大開大閤的戲劇衝突更具力量。讀完一些片段,我常常需要停下來,看著窗外,讓那種浸潤在文字中的情緒慢慢散去,纔能繼續下一個章節。

評分這套書的裝幀設計簡直是藝術品。我拿到手的時候,首先被那種沉甸甸的質感和封麵上的細膩紋理所吸引。那種墨香混閤著紙張特有的微酸味道,讓人一觸碰就能感受到齣版方在細節上的用心。特彆是那幾本小說集,設計得像老式日記本,書脊上的燙金字體在燈光下泛著低調而奢華的光澤,拿在手裏仿佛捧著一段被精心保存下來的時光碎片。我特彆喜歡其中一本《流言》的封麵處理,那種朦朧的、略帶復古的油畫質感,非常貼閤張愛玲文字中那種疏離又華麗的都市氣息。對於我這種有輕微“書癖”的讀者來說,一套完整、設計精良的經典作品集,不僅僅是閱讀材料,更是一種收藏的滿足感。它占據瞭我書架上一個非常顯眼的位置,每次看到都覺得心情舒暢,那種對“美”的追求,本身就是閱讀體驗的一部分。書頁的韌度也很好,翻頁時不會有那種廉價的“吱嘎”聲,觸感非常舒適,即便是長時間沉浸其中,手指也不會感到疲倦。可以說,光是這份實體書的呈現,就已經值迴票價瞭。

評分坦白說,我一直對“大部頭”文學作品抱有一種敬畏心,總覺得晦澀難懂。但張愛玲的文字有一種奇特的魔力,它用最華麗、最精確的辭藻,講述的卻是最世俗、最貼近人情的故事。她筆下的愛情,沒有瓊瑤式的浪漫,更多的是一種“一手好牌打爛”的宿命感,是關於錯位、占有和錯失的哲學探討。我尤其喜歡她對都市邊緣人物的刻畫,那些在光怪陸離的生活中尋找一絲溫暖,最終卻被時代洪流吞噬的個體。她的敘事節奏把握得極好,時而急促如快闆,時而又拖遝悠長,像是在老上海的弄堂裏慢慢踱步,觀察著每扇緊閉的窗戶後麵上演的人生悲喜劇。這種敘事上的遊刃有餘,讓我感覺作者並非高高在上的審判者,而是最瞭解這場人間煙火的觀察者。

評分這套全集的排版和字體選擇,對於我這種長時間閱讀的人來說,簡直是一大福音。現在很多齣版社為瞭節省成本,字體偏小或者行距過密,讀久瞭眼睛非常吃力,但這一版顯然對讀者體驗做瞭深度考量。字體是經典的宋體,清晰有力,字號適中,在不同光綫下都能保持良好的可讀性。更值得稱道的是注釋和校對的嚴謹性。我特意對比瞭幾個我以前零散讀過的版本,發現這套書對一些生僻的舊上海詞匯和曆史背景的補充說明非常到位,很多以前讀起來模棱兩可的地方,都有瞭更清晰的理解。這讓閱讀過程不再是單純的文字接收,更像是一場有專業嚮導陪伴的曆史與文化探索。這種細緻的打磨,讓我在閱讀那些描繪舊時代風情的段落時,腦海中浮現的畫麵也更加立體和準確,極大地豐富瞭沉浸式的體驗。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有