具体描述

>基本信息

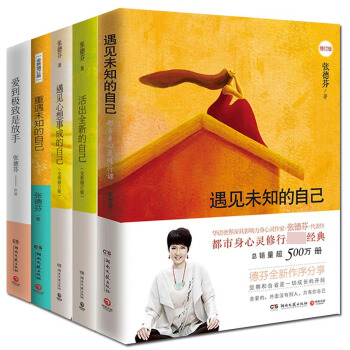

- 商品名称:张德芬五部曲

- 作者:张德芬

- 定价:191.8

- 出版社:湖南文艺

- ISBN号:9787540475017

>其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2016-04-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

内容提要

……

作者简介

……

目录

……

用户评价

翻开这本书,仿佛瞬间被带入了一个奇妙的旅程。作者以一种非常温和而又深刻的方式,引导我审视内心的声音。起初,我带着一些现实生活中的困惑和迷茫,渴望找到解决之道。然而,书中的内容并非是提供一套现成的“答案”,而是更像一把钥匙,开启了我对自身更深层次的探索。我开始意识到,很多时候,我们所执着或焦虑的,并非事物的本质,而是我们自己内心投射的恐惧与期待。书中关于“小我”与“大我”的阐述,让我对自己的行为模式有了全新的理解。原来,很多时候我都在和“小我”的执念较劲,而忽略了更广阔、更自由的“大我”。这种“臣服”的概念,并非是消极的放弃,而是全然接纳当下,然后以一种更轻松、更有智慧的方式去应对。读着读着,我常常会停下来,反思自己的过往经历,那些曾经让我耿耿于怀的事情,在新的视角下,竟然都显得不再那么重要,甚至看到了其中蕴含的成长的契机。这种由内而外的改变,是任何外在的物质财富都无法比拟的。

评分读这本书的过程中,我最大的感受是,它像一位知心的老朋友,在静静地聆听我的心声,并且以一种充满智慧的语言,回应我的困惑。作者并没有用高深的哲学理论来压倒读者,而是用非常生活化、故事化的方式,将那些复杂的心理学概念娓娓道来。尤其是关于“原生家庭”和“童年创伤”的部分,让我深刻地认识到,我们今天的很多行为模式,都可能源于早年的经历。这并非是要去指责父母或过去,而是要去理解,去疗愈,去释放那些不自觉的模式。我记得书中有个比喻,将我们的内心比作一个容器,如果里面装满了过去未处理的垃圾,那么新的、美好的事物就无法盛放。这个比喻非常生动,也让我下定决心,要清理自己内心的“垃圾”。通过书中的练习和引导,我开始尝试与那个曾经受伤的自己对话,给予它理解和关怀。这是一个漫长而又充满挑战的过程,但当我看到自己一点点地放下执念,不再被过去的阴影所困扰时,那种内心的平静与喜悦,是无法言喻的。

评分这部作品的阅读体验,与其说是在“读”书,不如说是在进行一场深刻的自我对话。作者的语言非常有力量,但又充满慈悲。她并没有回避生活中的痛苦和挑战,而是用一种非常坦诚的方式,带领我们去面对它们。我尤其喜欢书中关于“接纳”的论述。我们总是习惯于抗拒那些不想要的事物,无论是负面的情绪,还是不顺心的经历。然而,正是这种抗拒,让我们更加痛苦。这本书教会我,与其对抗,不如全然接纳。接纳自己的不完美,接纳生活中的不确定性,接纳那些我们无法改变的事实。当我开始尝试这样做时,我发现自己并没有变得软弱,反而获得了前所未有的内在力量。这种力量,不是来自于征服外界,而是来自于与自己和解,与生命和谐共处。每一次的翻阅,都能从中获得新的启发和领悟,这绝对是一本值得反复品读的“人生之书”。

评分这本书真的为我打开了一扇新的视野。在阅读之前,我一直习惯于从外部世界寻找认同和价值,认为只要我做得足够好,就会获得他人的认可,从而感到快乐。但这本书颠覆了我的这种认知。它告诉我,真正的幸福和力量,来自于内心深处。作者花了大量篇幅去探讨“爱自己”的重要性,这并非是自私或骄傲,而是一种发自内心的尊重与接纳。我开始尝试在生活中,将注意力从关注他人的评价,转向关注自己的感受。当我不再渴望通过取悦他人来证明自己的价值时,我发现自己反而更加轻松自在,也更能展现真实的自我。书中的一些观点,比如“放下评判”,“活在当下”,听起来似乎简单,但真正去实践起来,却需要持续的觉察和努力。我发现,我常常会不自觉地去评判自己和他人,这种评判带来了无尽的烦恼。而当我努力去放下评判,用一种更包容的眼光去看待世界时,我发现生活变得更加平和与美好。

评分这本书带来的最直接的改变,是让我对“冲突”和“关系”有了更深的理解。以前,我常常会因为一些小事就和家人、朋友产生矛盾,事后又会懊悔不已,却又不知道如何去避免。这本书就像一面镜子,照出了我在关系中的一些不健康的模式。我开始明白,很多时候,我们之所以会产生冲突,并非是因为对方的“错”,而是因为我们内心的需求没有得到满足,或者我们误解了对方的意图。作者提出的“看见自己内在小孩的需要”非常重要,我意识到,我很多时候的反应,都是那个内在小孩在作祟,它害怕被抛弃,害怕不被爱。通过这本书的学习,我开始尝试在与他人互动时,先觉察自己的情绪,理解自己的需求,然后以一种更成熟、更有同理心的方式去沟通。这让我发现,原来关系并不一定是充满硝烟的战场,也可以是互相滋养、共同成长的花园。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有