具体描述

基本信息

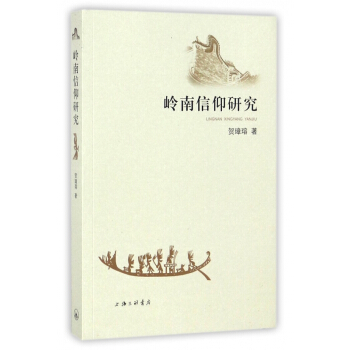

- 商品名称:岭南信仰研究

- 作者:贺璋瑢

- 定价:68

- 出版社:上海三联

- ISBN号:9787542659477

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-07-01

- 印刷时间:2017-07-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:395

- 字数:350千字

内容提要

。。。

作者简介

。。。

目录

**章 天主教与基督教

十九世纪初至二十世纪初基督新教在广州之发展

山脚下的十字架——广东揭西县棉湖镇玉石村天主教信仰的考察

宗教对话、理解与宽容如何成为可能——从利玛窦的联儒抗佛说起

护教与宣教——对《真光杂志》在非基运动中对基督教歧视与压迫女性的回应之反思

基督教女青年会服务社会的轨迹探寻及思考——以广州基督教女青年会为例

中国基督教在文化层面的“中国化”之探讨

第二章 岭南民间信仰

正确认识民间信仰

民间信仰与当代社会的关系之探略——关于广东中山民间信仰的田野调查之思考

粤东客家人的“神性”探略——以梅州客家人的民间信仰为例

广府民间信仰中的女神信仰探略

一方神灵护佑一方人——潮汕民间信仰的田野考察札记

第三章 佛教、道教与巴哈伊教

佛教香花是佛教吗?——关于梅州香花的信仰属性与管理的几点思考

女性修炼与道教养生的现代价值探略

“大同世界”中的性别关系探略

巴哈伊信仰的核心原则对当今世界宗教对话的启示——以明清时期的佛耶对话为参照

第四章 宗教管理探讨

关于中山市民间信仰问题的调研报告

宗教*多的用武之地和*多的空间——如何使宗教界在社会公益社会服务方面*有所作为之浅见

广州伊斯兰教及文化发展现状的田野考察——以怀圣光塔寺为中心

第五章 感想与札记

宗教与科学之关系的感想——从印度的宗教文化传统谈起

广东宗教活动场所法人资格问题的田野考察札记

关于女性宗教信仰建立的几点思考

从《圣经》看基督教的爱观

以《圣经》的婚姻家庭观试析当代中国人的婚姻家庭状况

孟子与基督教人性道德论之比较

巨人的一代给后人的启迪——《从利玛窦到汤若望——晚明的耶稣会传教士》读后感

马丁·路德婚姻家庭观探略

圣·奥古斯丁神学历史观探略

后记

用户评价

这本书的价值,很大程度上在于它填补了特定区域文化人类学研究中的一个空白。以往的研究往往聚焦于更主流或更易于量化的社会结构层面,而对这些根植于日常生活深处的精神寄托关注不足。作者通过对一系列仪式、符咒和地方传说进行细致入微的文本分析,展示了岭南地区独特的精神世界是如何构建和维护其社会秩序的。特别是书中对于“在地化”神祇与外来神祇如何相互影响、融合的论述,极富洞察力。它揭示了文化变迁并非简单的取代,而是一个动态的、充满张力的协商过程。从文献的引用来看,作者对地方志、族谱的运用达到了炉火纯青的地步,为后续研究提供了宝贵的原始材料支撑。对于任何想深入了解粤地社会心理底色的人来说,这本书都是一份不可多得的指南,它教会我们如何去倾听那些沉默的声音。

评分这是一部在语言运用上极具个人风格的作品,它摈弃了那种常见的、略显干涩的学术腔调,转而采用了一种更具文学性的叙述方式,使得原本可能枯燥的考据变得引人入胜。作者善于运用对比手法,将古老的信仰元素与当下的现代生活场景并置,从而产生强烈的时代张力。比如,描述信众在高速公路旁祈福的场景,那种既荒谬又必然的画面感,让人印象深刻。书中对于不同代际间信仰传承出现断裂的现象也有所触及,展现了作者对现实问题的关怀,不仅仅停留在对历史现象的梳理上。这种对“活的传统”的关注,使得整部作品充满了生命力。虽然主题是相对严肃的学术探讨,但阅读体验却像是在跟随一位博学的导游,穿梭于历史的巷陌与现实的街头,处处有惊喜,处处有深思。

评分我欣赏这本书对“边缘”叙事的坚持。它没有选择那些最广为人知、最容易被记载的宗教形式作为主要论述对象,而是深入到那些在主流文化视野中经常被忽略的、相对“隐秘”的民间信仰实践中去挖掘其意义。这种对次级文化现象的关注,恰恰是理解一个区域文化全貌的关键所在。作者在处理这些复杂、甚至有些禁忌的议题时,展现了极高的职业操守,既不夸大其神秘性,也不轻视其社会功能。通过详尽的案例分析,我们得以一窥这些信仰体系内部的严密性与适应性,它们是如何巧妙地应对环境变迁、家族需求乃至外部政治压力的。这本书对具体地点的空间指涉非常精准,让你仿佛能闻到香火的味道,感受到那种特有的湿热气候下酝酿出的文化气息,是一部极具地域辨识度的文化地理学佳作。

评分读完这本研究著作,我最大的感受是作者叙事上的克制与力量并存。它并非那种充斥着宏大理论框架的学院派作品,而是更接近于一位经验丰富的观察者,用冷静、精确的笔触描绘了一幅流动的文化景观。书中对于特定节庆活动中群体情感的捕捉尤为细腻,比如某一个特定的游神活动,作者不仅仅记录了流程,更描绘了参与者在共同仪式中体验到的那种超越日常的集体认同感。这种对“在场感”的捕捉,使得阅读过程本身就成为一种沉浸式的体验。此外,作者对信仰符号的解析也颇具启发性,如何将看似毫无关联的自然物或历史事件,编织进一套自洽的宇宙观中,这背后隐藏的复杂逻辑被一层层剥开,让人不得不佩服民间智慧的精妙。这本书的结构安排非常巧妙,从宏观的地域划分过渡到微观的个体案例,层层递进,逻辑清晰,体现了极高的学术素养。

评分这本关于岭南地区的文化现象分析,展现了一种扎实的田野调查功底。作者显然投入了大量的时间和精力,深入到当地社区,观察那些在现代社会中依然顽强存在的传统习俗。书中对不同地域之间信仰表现的细微差异进行了深入剖析,例如,珠三角与粤北山区在祭祀仪式上的对比,就提供了一个非常有趣的视角,让我们看到了文化在不同地理环境下的适应与演变。尤其值得称赞的是,作者在记录这些现象时,保持了一种客观而尊重的态度,没有简单地将它们标签化为“落后”或“迷信”,而是试图理解这些信仰在当地社会结构和个体心理中所扮演的具体角色。通过大量的口述史资料和对地方文献的梳理,这本书成功地勾勒出了一个复杂而生动的信仰生态图景,为理解岭南地区的社会脉络提供了坚实的文化基石。书中对某些民间神祇的起源追溯,也显示出作者深厚的历史学养,将信仰的在地化过程讲述得引人入胜。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有