具体描述

用户评价

阅读这本书的过程,真像进行了一场对自身工作理念的深度体检。我记得有一次读到关于初期规划阶段的论述时,简直拍案叫绝。它详细阐述了如何避免那种只顾眼前投资回报率,而忽略了未来运营可持续性的短视行为。那种将建筑设计与后期服务流程、能耗管理紧密结合的整体思维,在过去的项目中似乎总是被割裂开来。书中引用的那些数据和图表,虽然我无法完全复刻其中的细节,但那种严谨的论证过程,让我对许多行业内的“标准操作流程”产生了全新的认识。这本书的文字有一种老派学者的严谨,但表达方式却又不失现代管理的敏锐性,它没有使用过多晦涩的专业术语,使得跨界理解也变得相对容易。对我而言,这更像是一本工具书,它不是直接给出“标准答案”,而是提供了一套更健全、更具前瞻性的“提问框架”,逼迫管理者去思考那些平时容易忽略的深层次问题。

评分这本书的叙述风格带着一种独特的节奏感,它不是那种一板一眼的教科书式灌输,而是更像一位经验丰富的行业前辈在跟后辈们掏心窝子,分享他走过的弯路和踩过的坑。我特别喜欢它在讨论管理哲学时所展现出的那种务实主义色彩。它没有鼓吹空洞的“愿景”或“情怀”,而是聚焦于那些在日常运营中切实影响到利润和客户满意度的具体环节。比如,关于人力资源的配置和激励机制的设计,书中提出的观点就非常具有操作性,它不是简单地建议“提高工资”,而是深入剖析了不同层级员工的心理诉求与职业发展路径之间的矛盾,并试图提供平衡的解决方案。这种对人性的洞察,使得这本书超越了一般的工程或财务讨论,上升到了更具人文关怀的管理高度。读完一些章节后,我常常会停下来,不是因为内容太难,而是因为内容太“对味”,让人忍不住要在自己的工作记录中找到对应的印证。

评分从排版和装帧来看,出版方显然是下了不少功夫的,纸张的质感很好,阅读体验非常舒适,这对于一本需要长时间翻阅和做笔记的专业书籍来说,是不可或缺的加分项。这本书的精彩之处在于,它似乎并不满足于仅仅指出问题,它更热衷于构建一个系统的纠错路径。我感受最深的是关于“数字化转型”和“绿色建筑”这两块内容的阐述。作者没有将它们视为必须跟风的口号,而是结合中国本土的市场环境和法规要求,提出了非常具有可操作性的实施步骤和风险规避策略。这表明作者对当前的技术前沿和政策导向有着极其敏锐的捕捉能力。它成功地避免了将技术本身神化,而是将技术还原为服务于酒店核心价值的工具,这种清醒的认知,是很多同类书籍所欠缺的,它们往往容易陷入对新奇技术的盲目追捧之中。

评分这本书对我产生的最大影响,是重新定义了我对“成功”的衡量标准。在过去很长一段时间里,衡量一个酒店项目的成功与否,可能更多地集中在开业初期的入住率和媒体的曝光度上。然而,这本书提供了一个更长远的、更具社会责任感的视角,强调了在建设之初就埋下的运营成本、能耗效率以及员工留存率这些“隐性指标”的重要性。它的论述结构很巧妙,往往是通过对某个常见误区的深度剖析,然后引申出作者倡导的正确方向。这种“对比教学法”非常有效,它让你在理解“错在哪里”的同时,自然而然地领会了“该怎么做”。读完后,我感觉自己对整个酒店生命周期的理解都变得更加立体和完整了,这不仅仅是一本关于建设或管理的书,它更像是一份关于如何构建可持续商业模式的深度报告。

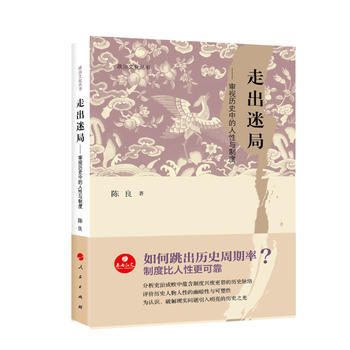

评分这本书的封面设计倒是挺别致的,那种沉稳的底色配上醒目的书名,让人一眼就能感受到它蕴含的专业性和深度。我拿到手的时候,只是随便翻了翻目录,就被那种对行业现状的深刻剖析给吸引住了。它不像市面上那些泛泛而谈的成功学书籍,而是直击痛点,让人不得不思考:我们这些年到底在酒店建设和管理上,是不是真的走偏了方向?里面的案例分析,哪怕只是片段,也显得非常真实和具有代表性,仿佛能看到一个个具体的项目在眼前重现。作者的文字功底很扎实,行文流畅,逻辑清晰,即使是对于那些初入酒店业的新手来说,也能从中汲取到不少宝贵的经验教训。我尤其欣赏那种敢于直言不讳的勇气,很多行业内约定俗成的“潜规则”或者说“习惯做法”,都被这本书毫不留情地摆在了阳光下,引导读者去审视其背后的合理性与长期影响。这种深刻的反思精神,才是让一本专业书籍真正具有价值的核心所在。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![悬搁判断与心灵宁静-希腊怀疑论原典*9787516196687 [古罗马]塞克斯都·恩披里 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/26742393090/5abea235N7dfab789.jpg)