具体描述

研治西南联合大学历史的核心材料。

记叙“刚毅坚卓”精神的朴实文字。

一代学人治校治学治生的全景记录。

释字精确,标点严谨,体例完备。

附有《人名索引》并《人名字号别称对照表》,便读便查。

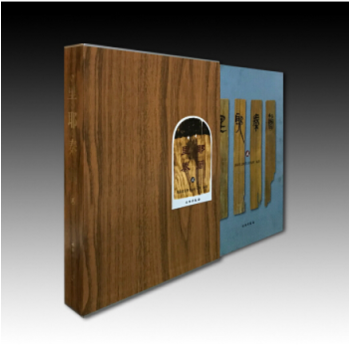

装帧精美,彩插丰富,收藏赠送,两得其宜。

内容简介

西南联合大学1938年正式建校,1946年7月31日停办,在抗日战争时期教学、研究不辍,保存了重要的学术资源,培养了大批未来的学术骨干。对这一过程,郑天挺先生参与始终,始以教授膺聘,自1940年起担任总务长,主持教务、校务等工作。此期间郑先生坚持记日记习惯,其日记起1938年1月1日,讫1946年7月14日,中阙1941年5月至12月、1943年3月22日至4月10日、1945年11月4日至12月31日。其起讫时间,几与西南联合大学相始终。其中1941年5月至12月是记了不慎遗失了,其馀缺失的是未曾记的。

郑先生在西南联合大学担任总务长及北京大学文科研究所副主任等要职。总理北京大学、清华大学、南开大学三校,各种工作、人事的纷繁错杂,其中矛盾棼丝难理之状况,可想而知。如经费的申请与分配、宿舍的建设与管理、岗位的设置与变动、教工的安顿与调动、学生的招收与教育……诸端,均须一一过问,而郑先生于此时,展现了为教育事业奉献的无私热忱和超人才能,使得事事得宜。西南联合大学的成绩彪炳史册,在这中间,郑先生的管理工作功不可没。日记作为郑先生记录事务,梳理思路的重要工具,不出意料地该载了大量有关校务的事件和处理措施,故称作西南联合大学的校史级材料,殆非过誉。

郑先生朋友众多,并一直住集体宿舍,且位处“枢机”,接待、拜访,几乎是每日的“必修课”。除了公务酬对之外,郑先生的交际绝大多数属于学人交往,如与梅贻琦、蒋梦麟、陈寅恪、冯友兰、汤用彤、傅斯年、潘光旦、董作宾、陈雪屏、罗常培、钱穆、姚从吾、叶企孙、贺麟、雷海宗、罗庸、潘家洵、章廷谦、闻一多、毛准、林徽因、金岳霖、向达、唐兰、魏建功、吴大猷、周炳琳、曾昭抡、查良钊、张奚若、邵循正、吴宓、吴文藻、朱自清、吴晗、梁漱溟、李方桂、陈省身、邓广铭、游国恩、张政烺……不胜枚举。在何日,于何处,谈何问题……言及某事、某君、某书;以及1946年为北大复员事提前到北京,与北京教育界、文化界的交往,如余嘉锡、陈垣、沈兼士、俞平伯、启功、溥雪斋、周祖谟、黄公渚、黄君坦……无不缕述清晰,今日治近代学术史、教育史、文化史者,于郑先生日记中可得无数之线索也。

郑先生关心民生疾苦,对当时的社会有深入观察,在日记中记载了许多体现当时生活的信息。关于物价、薪资、补贴等的记载,变化的情况,细密详明,直是经济史研究的一手材料;又如日机空袭,教授、学生“跑警报”等记载,包含时间、地点、方式、人物等诸多要素,更是抗日战争史研究的珍贵素材。作为西南联大八年的生活记录,其中对当时学者的清贫与坚守,叙说至真,令人读之,赞叹不已。

概言之,《郑天挺西南联大日记》跨度大,涉及广,记载周详,行文严谨,是研究西南联大校史、近代学术史、教育史、文化史、社会史、经济史不可或缺的重要史料,集中体现了一代学人在艰苦卓绝的条件下顽强治学的精神风貌。

书末附《人名索引》与《人名字号别称对照表》,便于检索查阅。

作者简介

郑天挺(1899—1981),又名郑庆甡,字毅生,福建长乐人,生于北京。1924年起,任教于北京大学。抗日战争爆发,任西南联合大学教授、总务长。中华人民共和国成立后,任南开大学教授、历史系主任、副校长。郑天挺在中国古代史,特别是明清史领域卓有建树,主持北京大学、西南联合大学、南开大学等校工作数十年,培养了大批文史人才,是著名的历史学家、教育家。

精彩书评

“郑副所长不为文则已,为文则为他人所不能及。”

——傅斯年语

“毅生(郑先生)、莘田在北平持守得力,天禀实好,亦吾所念。”

——熊十力致汤用彤、罗庸书

“斯人不出,如苍生何!”

——黄钰生、查良钊、杨振声、施嘉炀、冯友兰等人敦请郑先生任职留条

目录

一九三八年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九三九年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四○年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四一年

一月

二月

三月

四月

附:蜀道难(罗常培)

一九四二年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四三年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四四年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四五年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

一九四六年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

人名索引

人名字号别称对照表

出版后记

收起全部↑精彩书摘

(一九四一年四月)二十五日 阴历三月二十九日 晴 有云

七时起。八时入校治事。九时授课一堂。十时半归。午饭后小睡。三时半复入校治事。六时归。晚饭后至正义路购物,便道诣逵羽。十一时归,随寝。今日四时许,枚荪来,晤于办公室,谓清华大学因北大向教育部请款,部拟自清华基金拨五十万,甚感不平,以为北大用政治力量压迫清华。枚荪嘱余晤月涵时,善为解释此事。余未闻月涵谈及北大之请款,决无分润或剥夺清华基金之意,且孟邻师行时亦已向月涵明言之,何以今日又有此言哉?当请款之始,余谓请求补足经费,〔北大,年九十四万;清华,年一百二十万;南开,年二十四万;联大,年一百五十六万八千。〕现拨联大经费,实只三校原额之六成五,应各补足三成五。不若请求拨给美金设备费,以其既得实惠,且免他校误会,复可为将来复校时多求增加之地步。今请补尚未成,已来诽谤。作事抑何难也!

(一九四二年五月)九日 阴历三月二十五日 星期六 晴阴

八时起。九时入校治事。十一时半偕马仕俊回寓午饭,行至云大,忽闻警报声。时城外无一人,城内亦安谧,无预报,突然而作,秩序大乱,余仍至苏家村尹辅处。饥甚,薛德成飨以馒首一,冷嚼之。三时偕矛尘缓步回校。又见我机升起,乃坐田上,候其究竟。久之,解除号作,归新校舍。自十一时四十五分发警报,三时四十五分解除,凡四小时。此去年川归以来,一次也。五时半归寓。六时半在泰然处晚饭。七时至新校舍南区,听邵心恒讲演语言与历史,大意谓历史之重要工具为文字,而文字则代表语言。读史遇国外文字,须求其语言来源,不可牵强附会,如《马可`孛罗游记》中之狮子,实虎也。盖马不通华语,皆赖西域人口译,语源不同,遂以虎为狮也。九时散,归。十时雪屏携诗条来,十二时乃散。一时就寝。闻今日仅侦察机三架入境,未达市空。

(一九四五年十月)七日 阴历九月初二日 星期日 晴 在南京

七时起。九时在大中华食包面而还。三时再偕子坚、雪屏上街购物,在建康商场为晏儿购织锦衣料一件,价千七百五十元。此两月前昆明阴丹士林布六寸之价也。贵时每尺三千。六时在一品轩晚饭,三人共用五百五十元。饭后无聊,至茶馆听清唱,寂无一人。候至八时始开场,皆贫苦幼女,其声惨淡。九时归旅社。十时就寝。晚间忽觉伤风流清涕,或连日旅途劳顿而一日下飞机冒雨之故。

〔付早点一○○元,晚饭一八五元,听唱二○○元,小刀一把三六○元,衣料一七五○元,臭虫药一○○元,书报一○○元,洗衣七○元,本日用二八六五元。〕

收起全部↑前言/序言

序

郑天挺先生晚年在《梅贻琦先生和西南联大》一文中曾这样描述西南联大,他说:“三校都是著名专家学者荟萃的地方。……经过长沙临大五个月共赴国难的考验和三千五百里步行入滇的艰苦卓绝锻炼,树立了联大的新气象,人人怀有牺牲个人、维持合作的思想。联大每一个,都是互相尊重,互相关怀,谁也不干涉谁,谁也不打谁的主意,……校内始终是团结的。”(《文化史料》第四辑,一九八三年)的确,联大当时在人事安排上,确实是互相尊重、维持合作的。以联大历史系为例,当时傅斯年即对北大教授姚从吾及郑先生说:“你们都不要作联大系主任,让别人作。”八年中也确实如此,历史系教授间始终团结一致,努力教学。

又如一九四○年初,梅贻琦让郑先生做总务长。郑先生不愿意,他的北大友人亦不赞成。后考虑到北大、清华、南开三校的合作局面,这些人又反过来敦劝郑先生就任总务长,以利团结。冯友兰、黄钰生、查良钊、杨振声、施嘉炀还专程上门,留“斯人不出,如苍生何”条而去;后又在周炳琳、傅斯年、蒋梦麟之劝说下,郑先生才正式就任联大总务长一职。且原约仅任半年,不意竟做到一九四六年三校复员。这就是郑先生上文所说的“牺牲个人、维持合作”的思想。

郑先生联大日记手稿基本齐全。他到昆明前两年,主要是承担教学、研究生培养及北大行政工作,日记记录了他在战时的教学、科研情况,也反映了他当时的办学思想及学术见解。一九四○年后,他除教学外又任联大行政职务,工作和会议繁

用户评价

这套书的价值,不仅仅在于记录了两位历史名人的日常生活,更在于它如实地呈现了西南联大那个特殊时期,知识分子所经历的磨难与坚守。梅贻琦先生的日记,字里行间透露出他对国家民族命运的深切关怀,以及在动荡局势下,如何带领联大走过艰难岁月。他对于教育的理念,对于人才的培养,都体现在日常的点滴记录之中。而郑天挺先生的日记,则更多地展现了一位学者在逆境中的学术追求。他不仅是历史学家,更是一位有血有肉的个体,他的日记让我们看到了他内心的挣扎、思考以及对学问的执着。这套书为我们提供了一个了解那个时代的独特视角,它不是宏大的叙事,而是从微观的人物视角,折射出时代的宏大变迁。

评分这套书不仅仅是历史的记录,更是精神的传承。梅贻琦先生在日记中反复提及“教授之职责”和“学生之责任”,体现了他对学术自由和学术尊严的坚守。他用自己的行动诠释了何为“独立之精神,自由之思想”。我从中看到了一个校长如何以身作则,引导着一代又一代的学子走向光明。郑天挺先生的日记,也同样展现了他对学术的赤子之心。他虽然身处乱世,却从未放弃对历史的探索,这种对真理的追求,是一种超越物质的强大力量。这套书让我深刻理解了西南联大精神的内涵,它不仅是教育的奇迹,更是民族精神的脊梁。

评分阅读这套书,最让我印象深刻的是那种扑面而来的时代气息,仿佛我置身于战火纷飞的昆明,耳边回荡着防空警报的鸣响,眼前是那些简陋却充满求知渴望的教室。梅贻琦先生的日记,字里行间流露出的是他对教育事业的深沉热爱和对学生们的无限关怀。他不仅仅是一位校长,更是一位精神的领袖,在国难当头之际,他肩负起了传承文明的重任。我特别注意到一些关于学校日常运作的琐碎记录,这些看似平凡的细节,却勾勒出了西南联大“艰苦卓绝,刚毅坚卓”的办学精神。例如,他会详细记录关于经费的筹措、校舍的修缮、乃至教师的聘任和学生的去留。这些文字背后,是巨大的压力和无尽的操劳,但梅先生却始终保持着一种沉静和理性,将教育置于一切之上。这让我深思,在如今物质极大丰富的时代,我们是否还能保持那样纯粹的教育初心?这种反思,是在阅读过程中不断涌现的。

评分购买这套书,我不仅是得到了两本珍贵的历史文献,更是获得了一次与历史对话的机会。梅贻琦先生的日记,像一本充满智慧的教诲录,让我领略到了一位教育家的风范。他对于学校管理,对于人才培养的理念,在今天依然具有深刻的启示意义。我尤其欣赏他那种“寡言君子”的风格,用实际行动践行着教育的真谛。郑天挺先生的日记,则像一扇窗户,让我得以窥见一位史学大家在乱世中的学术生涯。他对于历史的严谨态度,对于学问的虔诚之心,都让我肃然起敬。这套书的装帧也十分精美,纸质厚实,印刷清晰,作为一件收藏品也具有很高的价值。它提醒着我,在喧嚣的世界里,总有一些沉静的智慧,值得我们去细细品味和传承。

评分梅贻琦西南联大日记+郑天挺西南联大日记(全2册)套装3本 布脊纸面精装 中华书局 我一直对西南联大那段历史情有独钟,总觉得在那个烽火连天的年代,一群知识分子能够坚守学术,即使条件艰苦也未曾放弃对真理的追求,这本身就是一种了不起的精神。所以,当我在书店看到这套《梅贻琦西南联大日记+郑天挺西南联大日记》的时候,内心是无比激动的。翻开书,首先映入眼帘的是精美的布脊纸面精装,触感温润,装帧大气,一看就是用心之作,这让我对即将阅读的内容充满了期待。虽然我还没开始细读,但仅仅是这份厚重的质感,就足以让我感受到编纂者和出版方对这套书籍的重视,也仿佛让我触摸到了那段沉甸甸的岁月。书中的排版设计也十分考究,字体大小适中,行距舒朗,读起来不会感到疲惫。这套书的出现,无疑为我打开了一扇窥视历史深处的大门,我迫不及待地想要走进梅贻琦和郑天挺的内心世界,去感受他们在那段特殊时期里的思考、挣扎与坚持。

评分翻阅这套日记,我仿佛穿越了时空,置身于那段“刚毅近乎顽固,平静近乎麻木”的岁月。梅贻琦先生的日记,让我看到了一个大家长式的校长,如何在极其困难的环境下,维系着一个濒临破碎的大学。他字斟句酌,处处体现着对学校、对师生的责任。我尤其被他记录的一些关于生活困苦的细节所打动,例如伙食的简陋、住所的潮湿,但这些都未曾动摇他对教育的信念。这让我反思,我们现在所拥有的,是多么值得珍惜。郑天挺先生的日记,则展现了一位学者在乱世中的坚守。他的文字,充满了对历史的敬畏和对真理的追求。我从中看到了他如何在困顿中寻找学术的慰藉,如何在时代的洪流中保持内心的宁静。

评分郑天挺先生的日记则展现了另一番景象,他作为史学大家,在动荡不安的环境下,依旧笔耕不辍,潜心学术研究。他的文字透露出一种知识分子的严谨和固执,即使在战火纷飞的年代,他对历史真相的探求也从未停止。我读到他关于某些史料的考证,字句之间充满了智慧的光芒。他会记录下自己对某个历史问题的思考,旁征博引,条分缕析,让人拍案叫绝。有时,他的日记里也会流露出对时局的忧虑,但更多的是一种对学术本身的执着。在条件极其艰苦的情况下,他依然能够保持旺盛的学术生命力,这本身就是一种震撼。我尤其喜欢他记录的一些关于读书的心得和学术讨论的片段,这让我看到了一个真正学者的风骨。这不仅仅是日记,更是那个时代知识分子精神风貌的生动写照,让人敬仰。

评分仔细品读这套书,我逐渐体会到,那些看似平常的文字背后,隐藏着怎样的艰辛与不易。梅贻琦先生的日记,记录了他作为校长,在极其困难的条件下,如何平衡各方力量,维持学校的正常运转。他对于经费的筹措、师资的稳定、学生生活的保障,都倾注了大量的心血。我尤其被他记录的一些关于物资匮乏时的应对措施所感动,这充分展现了他的智慧和坚韧。郑天挺先生的日记,则更侧重于他作为学者,在战乱年代对学术的执着。他会详细记录自己阅读的史料,对某些历史问题的思考,甚至包括对研究方法的探讨。这让我看到了一个学者,如何能够在动荡的环境中,依然保持对知识的探索热情。

评分这套书的出版,对于研究西南联大历史的学者和对那个时代心怀景仰的读者来说,无疑是一份宝贵的财富。中华书局的精装,让这两位史学巨匠的心血得以更长久地流传。布脊的设计,不仅提升了书籍的质感,也增添了一份古典韵味。我特别喜欢它传递出的那种“匠心”精神,无论是编纂者对史料的精心梳理,还是装帧设计上的不懈追求,都体现了对文化的尊重。我常常在想,在信息爆炸的时代,许多内容都变得碎片化、快餐化,而这样一本装帧精美、内容厚重的书,恰恰提醒着我们,阅读和收藏的真正意义。它不仅仅是获取信息,更是一种仪式,一种对历史的敬意,一种对知识的珍视。

评分每次翻开这套书,我都会被其中流露出的朴实与真诚所打动。梅贻琦先生的日记,没有华丽的辞藻,只有真挚的情感和对教育事业的默默付出。他记录的那些关于学校的日常管理,看似平淡,却字字珠玑,蕴含着他深厚的教育智慧和对国家民族未来的责任感。我尤其喜欢他记录的那些关于与师生交流的片段,总能感受到他为人师长的温厚与担当。郑天挺先生的日记,则更为细腻地展现了他作为一名史学研究者,在颠沛流离中的学术思考。他对于史料的严谨考证,对于历史真相的执着追求,都让我深受启发。在那个物质极其匮乏的年代,他依然能够保持对知识的敬畏之心,这本身就是一种伟大的精神力量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有