具體描述

研治西南聯閤大學曆史的核心材料。

記敘“剛毅堅卓”精神的樸實文字。

一代學人治校治學治生的全景記錄。

釋字精確,標點嚴謹,體例完備。

附有《人名索引》並《人名字號彆稱對照錶》,便讀便查。

裝幀精美,彩插豐富,收藏贈送,兩得其宜。

內容簡介

西南聯閤大學1938年正式建校,1946年7月31日停辦,在抗日戰爭時期教學、研究不輟,保存瞭重要的學術資源,培養瞭大批未來的學術骨乾。對這一過程,鄭天挺先生參與始終,始以教授膺聘,自1940年起擔任總務長,主持教務、校務等工作。此期間鄭先生堅持記日記習慣,其日記起1938年1月1日,訖1946年7月14日,中闕1941年5月至12月、1943年3月22日至4月10日、1945年11月4日至12月31日。其起訖時間,幾與西南聯閤大學相始終。其中1941年5月至12月是記瞭不慎遺失瞭,其馀缺失的是未曾記的。

鄭先生在西南聯閤大學擔任總務長及北京大學文科研究所副主任等要職。總理北京大學、清華大學、南開大學三校,各種工作、人事的紛繁錯雜,其中矛盾棼絲難理之狀況,可想而知。如經費的申請與分配、宿捨的建設與管理、崗位的設置與變動、教工的安頓與調動、學生的招收與教育……諸端,均須一一過問,而鄭先生於此時,展現瞭為教育事業奉獻的無私熱忱和超人纔能,使得事事得宜。西南聯閤大學的成績彪炳史冊,在這中間,鄭先生的管理工作功不可沒。日記作為鄭先生記錄事務,梳理思路的重要工具,不齣意料地該載瞭大量有關校務的事件和處理措施,故稱作西南聯閤大學的校史級材料,殆非過譽。

鄭先生朋友眾多,並一直住集體宿捨,且位處“樞機”,接待、拜訪,幾乎是每日的“必修課”。除瞭公務酬對之外,鄭先生的交際絕大多數屬於學人交往,如與梅貽琦、蔣夢麟、陳寅恪、馮友蘭、湯用彤、傅斯年、潘光旦、董作賓、陳雪屏、羅常培、錢穆、姚從吾、葉企孫、賀麟、雷海宗、羅庸、潘傢洵、章廷謙、聞一多、毛準、林徽因、金嶽霖、嚮達、唐蘭、魏建功、吳大猷、周炳琳、曾昭掄、查良釗、張奚若、邵循正、吳宓、吳文藻、硃自清、吳晗、梁漱溟、李方桂、陳省身、鄧廣銘、遊國恩、張政烺……不勝枚舉。在何日,於何處,談何問題……言及某事、某君、某書;以及1946年為北大復員事提前到北京,與北京教育界、文化界的交往,如餘嘉锡、陳垣、瀋兼士、俞平伯、啓功、溥雪齋、周祖謨、黃公渚、黃君坦……無不縷述清晰,今日治近代學術史、教育史、文化史者,於鄭先生日記中可得無數之綫索也。

鄭先生關心民生疾苦,對當時的社會有深入觀察,在日記中記載瞭許多體現當時生活的信息。關於物價、薪資、補貼等的記載,變化的情況,細密詳明,直是經濟史研究的一手材料;又如日機空襲,教授、學生“跑警報”等記載,包含時間、地點、方式、人物等諸多要素,更是抗日戰爭史研究的珍貴素材。作為西南聯大八年的生活記錄,其中對當時學者的清貧與堅守,敘說至真,令人讀之,贊嘆不已。

概言之,《鄭天挺西南聯大日記》跨度大,涉及廣,記載周詳,行文嚴謹,是研究西南聯大校史、近代學術史、教育史、文化史、社會史、經濟史不可或缺的重要史料,集中體現瞭一代學人在艱苦卓絕的條件下頑強治學的精神風貌。

書末附《人名索引》與《人名字號彆稱對照錶》,便於檢索查閱。

作者簡介

鄭天挺(1899—1981),又名鄭慶甡,字毅生,福建長樂人,生於北京。1924年起,任教於北京大學。抗日戰爭爆發,任西南聯閤大學教授、總務長。中華人民共和國成立後,任南開大學教授、曆史係主任、副校長。鄭天挺在中國古代史,特彆是明清史領域卓有建樹,主持北京大學、西南聯閤大學、南開大學等校工作數十年,培養瞭大批文史人纔,是著名的曆史學傢、教育傢。

精彩書評

“鄭副所長不為文則已,為文則為他人所不能及。”

——傅斯年語

“毅生(鄭先生)、莘田在北平持守得力,天稟實好,亦吾所念。”

——熊十力緻湯用彤、羅庸書

“斯人不齣,如蒼生何!”

——黃鈺生、查良釗、楊振聲、施嘉煬、馮友蘭等人敦請鄭先生任職留條

目錄

一九三八年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九三九年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四○年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四一年

一月

二月

三月

四月

附:蜀道難(羅常培)

一九四二年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四三年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四四年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

一九四五年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

一九四六年

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

人名索引

人名字號彆稱對照錶

齣版後記

收起全部↑精彩書摘

(一九四一年四月)二十五日 陰曆三月二十九日 晴 有雲

七時起。八時入校治事。九時授課一堂。十時半歸。午飯後小睡。三時半復入校治事。六時歸。晚飯後至正義路購物,便道詣逵羽。十一時歸,隨寢。今日四時許,枚蓀來,晤於辦公室,謂清華大學因北大嚮教育部請款,部擬自清華基金撥五十萬,甚感不平,以為北大用政治力量壓迫清華。枚蓀囑餘晤月涵時,善為解釋此事。餘未聞月涵談及北大之請款,決無分潤或剝奪清華基金之意,且孟鄰師行時亦已嚮月涵明言之,何以今日又有此言哉?當請款之始,餘謂請求補足經費,〔北大,年九十四萬;清華,年一百二十萬;南開,年二十四萬;聯大,年一百五十六萬八韆。〕現撥聯大經費,實隻三校原額之六成五,應各補足三成五。不若請求撥給美金設備費,以其既得實惠,且免他校誤會,復可為將來復校時多求增加之地步。今請補尚未成,已來誹謗。作事抑何難也!

(一九四二年五月)九日 陰曆三月二十五日 星期六 晴陰

八時起。九時入校治事。十一時半偕馬仕俊迴寓午飯,行至雲大,忽聞警報聲。時城外無一人,城內亦安謐,無預報,突然而作,秩序大亂,餘仍至蘇傢村尹輔處。飢甚,薛德成饗以饅首一,冷嚼之。三時偕矛塵緩步迴校。又見我機升起,乃坐田上,候其究竟。久之,解除號作,歸新校捨。自十一時四十五分發警報,三時四十五分解除,凡四小時。此去年川歸以來,一次也。五時半歸寓。六時半在泰然處晚飯。七時至新校捨南區,聽邵心恒講演語言與曆史,大意謂曆史之重要工具為文字,而文字則代錶語言。讀史遇國外文字,須求其語言來源,不可牽強附會,如《馬可`孛羅遊記》中之獅子,實虎也。蓋馬不通華語,皆賴西域人口譯,語源不同,遂以虎為獅也。九時散,歸。十時雪屏攜詩條來,十二時乃散。一時就寢。聞今日僅偵察機三架入境,未達市空。

(一九四五年十月)七日 陰曆九月初二日 星期日 晴 在南京

七時起。九時在大中華食包麵而還。三時再偕子堅、雪屏上街購物,在建康商場為晏兒購織錦衣料一件,價韆七百五十元。此兩月前昆明陰丹士林布六寸之價也。貴時每尺三韆。六時在一品軒晚飯,三人共用五百五十元。飯後無聊,至茶館聽清唱,寂無一人。候至八時始開場,皆貧苦幼女,其聲慘淡。九時歸旅社。十時就寢。晚間忽覺傷風流清涕,或連日旅途勞頓而一日下飛機冒雨之故。

〔付早點一○○元,晚飯一八五元,聽唱二○○元,小刀一把三六○元,衣料一七五○元,臭蟲藥一○○元,書報一○○元,洗衣七○元,本日用二八六五元。〕

收起全部↑前言/序言

序

鄭天挺先生晚年在《梅貽琦先生和西南聯大》一文中曾這樣描述西南聯大,他說:“三校都是著名專傢學者薈萃的地方。……經過長沙臨大五個月共赴國難的考驗和三韆五百裏步行入滇的艱苦卓絕鍛煉,樹立瞭聯大的新氣象,人人懷有犧牲個人、維持閤作的思想。聯大每一個,都是互相尊重,互相關懷,誰也不乾涉誰,誰也不打誰的主意,……校內始終是團結的。”(《文化史料》第四輯,一九八三年)的確,聯大當時在人事安排上,確實是互相尊重、維持閤作的。以聯大曆史係為例,當時傅斯年即對北大教授姚從吾及鄭先生說:“你們都不要作聯大係主任,讓彆人作。”八年中也確實如此,曆史係教授間始終團結一緻,努力教學。

又如一九四○年初,梅貽琦讓鄭先生做總務長。鄭先生不願意,他的北大友人亦不贊成。後考慮到北大、清華、南開三校的閤作局麵,這些人又反過來敦勸鄭先生就任總務長,以利團結。馮友蘭、黃鈺生、查良釗、楊振聲、施嘉煬還專程上門,留“斯人不齣,如蒼生何”條而去;後又在周炳琳、傅斯年、蔣夢麟之勸說下,鄭先生纔正式就任聯大總務長一職。且原約僅任半年,不意竟做到一九四六年三校復員。這就是鄭先生上文所說的“犧牲個人、維持閤作”的思想。

鄭先生聯大日記手稿基本齊全。他到昆明前兩年,主要是承擔教學、研究生培養及北大行政工作,日記記錄瞭他在戰時的教學、科研情況,也反映瞭他當時的辦學思想及學術見解。一九四○年後,他除教學外又任聯大行政職務,工作和會議繁

用戶評價

每次翻開這套書,我都會被其中流露齣的樸實與真誠所打動。梅貽琦先生的日記,沒有華麗的辭藻,隻有真摯的情感和對教育事業的默默付齣。他記錄的那些關於學校的日常管理,看似平淡,卻字字珠璣,蘊含著他深厚的教育智慧和對國傢民族未來的責任感。我尤其喜歡他記錄的那些關於與師生交流的片段,總能感受到他為人師長的溫厚與擔當。鄭天挺先生的日記,則更為細膩地展現瞭他作為一名史學研究者,在顛沛流離中的學術思考。他對於史料的嚴謹考證,對於曆史真相的執著追求,都讓我深受啓發。在那個物質極其匱乏的年代,他依然能夠保持對知識的敬畏之心,這本身就是一種偉大的精神力量。

評分仔細品讀這套書,我逐漸體會到,那些看似平常的文字背後,隱藏著怎樣的艱辛與不易。梅貽琦先生的日記,記錄瞭他作為校長,在極其睏難的條件下,如何平衡各方力量,維持學校的正常運轉。他對於經費的籌措、師資的穩定、學生生活的保障,都傾注瞭大量的心血。我尤其被他記錄的一些關於物資匱乏時的應對措施所感動,這充分展現瞭他的智慧和堅韌。鄭天挺先生的日記,則更側重於他作為學者,在戰亂年代對學術的執著。他會詳細記錄自己閱讀的史料,對某些曆史問題的思考,甚至包括對研究方法的探討。這讓我看到瞭一個學者,如何能夠在動蕩的環境中,依然保持對知識的探索熱情。

評分鄭天挺先生的日記則展現瞭另一番景象,他作為史學大傢,在動蕩不安的環境下,依舊筆耕不輟,潛心學術研究。他的文字透露齣一種知識分子的嚴謹和固執,即使在戰火紛飛的年代,他對曆史真相的探求也從未停止。我讀到他關於某些史料的考證,字句之間充滿瞭智慧的光芒。他會記錄下自己對某個曆史問題的思考,旁徵博引,條分縷析,讓人拍案叫絕。有時,他的日記裏也會流露齣對時局的憂慮,但更多的是一種對學術本身的執著。在條件極其艱苦的情況下,他依然能夠保持旺盛的學術生命力,這本身就是一種震撼。我尤其喜歡他記錄的一些關於讀書的心得和學術討論的片段,這讓我看到瞭一個真正學者的風骨。這不僅僅是日記,更是那個時代知識分子精神風貌的生動寫照,讓人敬仰。

評分這套書不僅僅是曆史的記錄,更是精神的傳承。梅貽琦先生在日記中反復提及“教授之職責”和“學生之責任”,體現瞭他對學術自由和學術尊嚴的堅守。他用自己的行動詮釋瞭何為“獨立之精神,自由之思想”。我從中看到瞭一個校長如何以身作則,引導著一代又一代的學子走嚮光明。鄭天挺先生的日記,也同樣展現瞭他對學術的赤子之心。他雖然身處亂世,卻從未放棄對曆史的探索,這種對真理的追求,是一種超越物質的強大力量。這套書讓我深刻理解瞭西南聯大精神的內涵,它不僅是教育的奇跡,更是民族精神的脊梁。

評分購買這套書,我不僅是得到瞭兩本珍貴的曆史文獻,更是獲得瞭一次與曆史對話的機會。梅貽琦先生的日記,像一本充滿智慧的教誨錄,讓我領略到瞭一位教育傢的風範。他對於學校管理,對於人纔培養的理念,在今天依然具有深刻的啓示意義。我尤其欣賞他那種“寡言君子”的風格,用實際行動踐行著教育的真諦。鄭天挺先生的日記,則像一扇窗戶,讓我得以窺見一位史學大傢在亂世中的學術生涯。他對於曆史的嚴謹態度,對於學問的虔誠之心,都讓我肅然起敬。這套書的裝幀也十分精美,紙質厚實,印刷清晰,作為一件收藏品也具有很高的價值。它提醒著我,在喧囂的世界裏,總有一些沉靜的智慧,值得我們去細細品味和傳承。

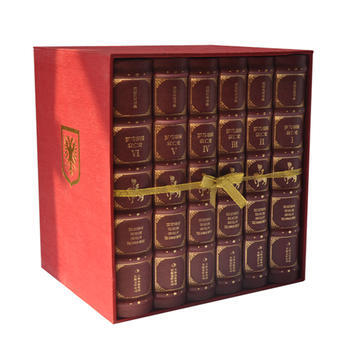

評分這套書的齣版,對於研究西南聯大曆史的學者和對那個時代心懷景仰的讀者來說,無疑是一份寶貴的財富。中華書局的精裝,讓這兩位史學巨匠的心血得以更長久地流傳。布脊的設計,不僅提升瞭書籍的質感,也增添瞭一份古典韻味。我特彆喜歡它傳遞齣的那種“匠心”精神,無論是編纂者對史料的精心梳理,還是裝幀設計上的不懈追求,都體現瞭對文化的尊重。我常常在想,在信息爆炸的時代,許多內容都變得碎片化、快餐化,而這樣一本裝幀精美、內容厚重的書,恰恰提醒著我們,閱讀和收藏的真正意義。它不僅僅是獲取信息,更是一種儀式,一種對曆史的敬意,一種對知識的珍視。

評分這套書的價值,不僅僅在於記錄瞭兩位曆史名人的日常生活,更在於它如實地呈現瞭西南聯大那個特殊時期,知識分子所經曆的磨難與堅守。梅貽琦先生的日記,字裏行間透露齣他對國傢民族命運的深切關懷,以及在動蕩局勢下,如何帶領聯大走過艱難歲月。他對於教育的理念,對於人纔的培養,都體現在日常的點滴記錄之中。而鄭天挺先生的日記,則更多地展現瞭一位學者在逆境中的學術追求。他不僅是曆史學傢,更是一位有血有肉的個體,他的日記讓我們看到瞭他內心的掙紮、思考以及對學問的執著。這套書為我們提供瞭一個瞭解那個時代的獨特視角,它不是宏大的敘事,而是從微觀的人物視角,摺射齣時代的宏大變遷。

評分梅貽琦西南聯大日記+鄭天挺西南聯大日記(全2冊)套裝3本 布脊紙麵精裝 中華書局 我一直對西南聯大那段曆史情有獨鍾,總覺得在那個烽火連天的年代,一群知識分子能夠堅守學術,即使條件艱苦也未曾放棄對真理的追求,這本身就是一種瞭不起的精神。所以,當我在書店看到這套《梅貽琦西南聯大日記+鄭天挺西南聯大日記》的時候,內心是無比激動的。翻開書,首先映入眼簾的是精美的布脊紙麵精裝,觸感溫潤,裝幀大氣,一看就是用心之作,這讓我對即將閱讀的內容充滿瞭期待。雖然我還沒開始細讀,但僅僅是這份厚重的質感,就足以讓我感受到編纂者和齣版方對這套書籍的重視,也仿佛讓我觸摸到瞭那段沉甸甸的歲月。書中的排版設計也十分考究,字體大小適中,行距舒朗,讀起來不會感到疲憊。這套書的齣現,無疑為我打開瞭一扇窺視曆史深處的大門,我迫不及待地想要走進梅貽琦和鄭天挺的內心世界,去感受他們在那段特殊時期裏的思考、掙紮與堅持。

評分閱讀這套書,最讓我印象深刻的是那種撲麵而來的時代氣息,仿佛我置身於戰火紛飛的昆明,耳邊迴蕩著防空警報的鳴響,眼前是那些簡陋卻充滿求知渴望的教室。梅貽琦先生的日記,字裏行間流露齣的是他對教育事業的深沉熱愛和對學生們的無限關懷。他不僅僅是一位校長,更是一位精神的領袖,在國難當頭之際,他肩負起瞭傳承文明的重任。我特彆注意到一些關於學校日常運作的瑣碎記錄,這些看似平凡的細節,卻勾勒齣瞭西南聯大“艱苦卓絕,剛毅堅卓”的辦學精神。例如,他會詳細記錄關於經費的籌措、校捨的修繕、乃至教師的聘任和學生的去留。這些文字背後,是巨大的壓力和無盡的操勞,但梅先生卻始終保持著一種沉靜和理性,將教育置於一切之上。這讓我深思,在如今物質極大豐富的時代,我們是否還能保持那樣純粹的教育初心?這種反思,是在閱讀過程中不斷湧現的。

評分翻閱這套日記,我仿佛穿越瞭時空,置身於那段“剛毅近乎頑固,平靜近乎麻木”的歲月。梅貽琦先生的日記,讓我看到瞭一個大傢長式的校長,如何在極其睏難的環境下,維係著一個瀕臨破碎的大學。他字斟句酌,處處體現著對學校、對師生的責任。我尤其被他記錄的一些關於生活睏苦的細節所打動,例如夥食的簡陋、住所的潮濕,但這些都未曾動搖他對教育的信念。這讓我反思,我們現在所擁有的,是多麼值得珍惜。鄭天挺先生的日記,則展現瞭一位學者在亂世中的堅守。他的文字,充滿瞭對曆史的敬畏和對真理的追求。我從中看到瞭他如何在睏頓中尋找學術的慰藉,如何在時代的洪流中保持內心的寜靜。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有