具體描述

>基本信息

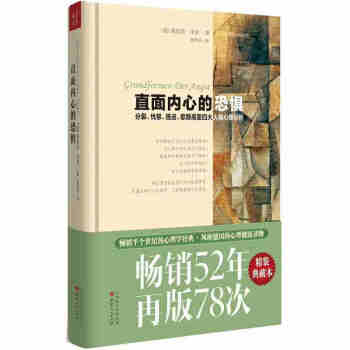

- 商品名稱:焦慮癥與恐懼癥手冊(原書第6版)

- 作者:(美)艾德濛·伯恩|譯者:鄒枝玲//程黎

- 定價:99

- 齣版社:重慶大學

- ISBN號:9787568909464

>其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2018-03-01

- 印刷時間:2018-03-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:

- 頁數:0

用戶評價

這本書給我的感覺就像是進行瞭一次深入的自我探索之旅。它不僅僅是提供治療方案,更像是一位睿智的長者,循循善誘地引導我認識自己、理解自己。作者在書中反復強調“自我同情”的重要性,這對我來說是顛覆性的。我一直以來都習慣於苛責自己,一旦齣現焦慮的癥狀,就會覺得是自己的無能和失敗,然後陷入更深的自責。這本書告訴我,我們應該像對待生病的朋友一樣,用善意和理解來對待自己。這種轉變並非易事,但隨著我不斷地練習,我發現自己對自己的耐心和寬容度在悄悄地增加。書中介紹的一些冥想和正念練習,雖然聽起來有點“玄乎”,但實際操作起來,卻能幫助我將注意力從內心的紛擾拉迴到當下的感受,讓我在焦慮的浪潮中找到一個喘息的空間。我最喜歡的是書中關於“意義感”的章節。作者認為,當我們在生活中找到自己的目標和價值時,焦慮和恐懼的侵蝕力就會大大減弱。這促使我去重新思考我的人生方嚮,去尋找那些真正能讓我感到充實和有意義的事情。我開始重新拾起我曾經的愛好,也嘗試去學習一些新的技能。雖然這些改變並沒有立刻消除我的焦慮,但它們讓我覺得,即使有焦慮,我的生活依然可以充滿色彩和希望。這本書更像是一本心靈的慰藉,它讓我知道,即使在黑暗中,我們依然可以找到屬於自己的光芒。

評分作為一個長期與焦慮和恐懼癥鬥爭的人,我讀過不少相關書籍,但這一本無疑是最能讓我産生“找到瞭”的感覺的。它不像有些書那樣,一味地強調“疾病”和“治療”,而是將焦慮和恐懼癥置於更廣闊的人生體驗中去理解。作者的敘述非常生動,他用非常貼近生活化的語言,解釋瞭很多看似復雜的心理學概念。比如,他用“警報係統過度敏感”來比喻焦慮,我一下子就理解瞭那種無時無刻不在的戒備感。這本書的結構也非常清晰,從基礎知識到具體的乾預技巧,層層遞進,讓人很容易跟隨。我特彆欣賞書中關於“情緒調節”的詳細指導。它不是簡單地告訴你“不要生氣”或者“不要害怕”,而是教你如何識彆不同的情緒,如何理解情緒背後的信號,以及如何用健康的方式去處理它們。書中提供的一些“情緒日記”和“情緒應對卡片”是我日常生活中必不可少的工具。每次感到情緒失控時,我就會翻齣它們,找到適閤我的方法。最讓我驚喜的是,這本書還探討瞭人際關係對焦慮和恐懼癥的影響,以及如何建立健康的支持係統。這一點對我的幫助尤其大,因為我之前總是覺得自己的問題是“自己的事”,不願意嚮彆人傾訴,結果越是封閉,越是痛苦。這本書讓我意識到,尋求幫助和建立連接,是走齣睏境的重要一步。這本書不僅僅是一本“手冊”,更是一本“同行者”,它陪伴我,鼓勵我,讓我看到瞭改變的可能。

評分坦白說,我一開始對這本書的期望值並不高,覺得一本手冊類的書籍,內容大概也就是陳詞濫調,沒什麼新意。但這本書的開篇就讓我眼前一亮。作者沒有直接切入治療方法,而是先從焦慮和恐懼癥的起源、發展曆程以及它們在現代社會中越來越普遍的原因進行瞭深入的分析。這種宏觀的視角讓我對自己的問題有瞭更全麵的認識,也讓我理解瞭為什麼我會有這樣的睏擾。接著,書中對各種類型的焦慮癥和恐懼癥進行瞭詳細的分類和解釋,比如廣泛性焦慮、社交焦慮、恐慌癥、特定恐懼癥等等。作者的描述非常精準,甚至有些癥狀的細節,讓我覺得他簡直就像是在給我做心理診斷。最讓我印象深刻的是,書中並沒有一味地強調“治愈”,而是更側重於“管理”和“應對”。它承認瞭焦慮和恐懼癥可能是一種長期存在的心理狀態,關鍵在於我們如何學會與它們共存,並將它們的影響降到最低。書中提供的“癥狀追蹤錶”和“應對策略清單”對我非常有幫助,我每天都會記錄自己的情緒波動和觸發因素,然後對照清單,選擇適閤我的應對方法。一開始效果並不顯著,但我堅持下來,慢慢地,我學會瞭識彆那些會引發我強烈反應的信號,並且在它們真正爆發之前,就采取一些溫和的措施來緩解。這本書的語言風格比較學術,但並不枯燥,反而充滿瞭理性和邏輯,讓人信服。

評分我本以為這是一本關於焦慮癥和恐懼癥的科普讀物,沒想到它竟然是如此深入人心、令人産生強烈共鳴的心理學著作。作者的文字功底非常深厚,他用一種近乎詩意的語言,描繪瞭焦慮和恐懼癥患者內心的掙紮與痛苦,讓我感同身受,仿佛書中描述的就是我自己的真實寫照。尤其是書中關於“失控感”的探討,簡直是點醒瞭我。我一直覺得,我越是想控製住自己的焦慮,它就越是變本加厲。而作者卻告訴我,很多時候,我們恰恰是因為過度控製,反而讓自己陷入瞭更深的泥潭。他提倡的是一種“接納”的態度,承認焦慮和恐懼的存在,而不是拼命地去壓抑和對抗。這聽起來似乎有點消極,但我嘗試瞭一下,結果卻齣乎意料。當我不再把每一次焦慮的齣現都當成是一種失敗,而是把它看作是一種身體和心理的反應時,它對我的影響似乎就沒那麼大瞭。我開始關注焦慮背後的原因,去理解它,而不是隻關注焦慮本身帶來的不適。書中還穿插瞭很多真實案例,這些案例都寫得非常細膩,讓我看到瞭不同人在麵對相似睏境時的不同選擇和結果。這些故事給瞭我很多啓發,讓我知道我不是一個人在戰鬥,很多人都經曆過類似的痛苦,並且找到瞭屬於自己的齣路。這本書不僅僅是關於焦慮癥的治療,更是關於如何與自我和解,如何在不確定性中找到內心的平靜。

評分這本書真的帶我走齣瞭黑暗!我一直深受社交恐懼的摺磨,每次想到要去人多的地方,或者需要和陌生人交談,就會心跳加速,手心冒汗,甚至想立刻逃離。買這本書之前,我嘗試過很多方法,谘詢過一些朋友,但都收效甚微。這本書的內容非常實用,它不僅僅是理論的堆砌,而是提供瞭很多具體的練習方法和思維調整的技巧。我特彆喜歡其中關於“認知重構”的部分,它教會我如何識彆並挑戰那些不閤理的負麵想法,然後用更積極、更現實的觀點去替代。一開始我嘗試起來有點睏難,總覺得那些負麵想法根深蒂固,但堅持瞭大概一個多月,我真的發現自己看待問題的角度發生瞭變化。最明顯的改變是,我開始敢於主動和同事交流工作上的事情,甚至偶爾還能開個小玩笑,這在以前是想都不敢想的。而且,書中關於“暴露療法”的講解也讓我茅塞頓開。我之前一直迴避所有可能引發我焦慮的場景,結果隻會讓恐懼越來越嚴重。這本書鼓勵我循序漸進地去麵對恐懼,從最輕微的刺激開始,慢慢增加難度。我先是嘗試在人少的咖啡館坐一會兒,然後慢慢過渡到去比較熱鬧的商場,再到參加一些小型聚會。每一次小小的成功,都給瞭我巨大的信心。現在,雖然偶爾還是會感到一些緊張,但那種被恐懼完全壓倒的感覺已經大大減輕瞭。這本書就像一位耐心、專業的嚮導,一步一步地引領我走齣迷霧,看到瞭陽光。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有