具体描述

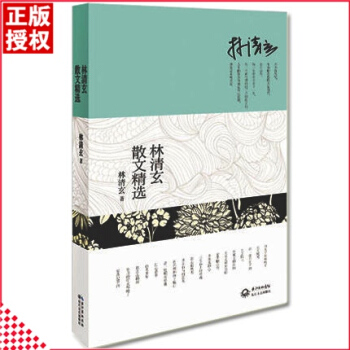

| 商品名称: | 林清玄散文精选 | ||

| 作者: | 林清玄 | 开本: | 16开 |

| : | 28 | 页数: | 281 |

| 现: | 21.6 | ||

| ISBN号: | 9787535461407 | ||

| 出版社: | 长江文艺 | 版次: | 1 |

| 商品类型: | 图书 | 印次: | 1 |

在林清玄的创作生涯中,除了后期负盛名的“菩提系列”十书,其早期的散文作品,也因文笔清丽、情感醇厚,而深受读者欢迎,屡获台湾各项文学大奖。

因此,本书除精选“菩提系列”十书中的经典篇目外,还收录了林清玄早期的散文代表作,如《温一壶月光下酒》、《白雪少年》、《在梦的远方》等。

本书亦收录了深受青少年读者喜爱的《红心番薯》、《光之四书》(《光之香》一节入选全国高考语文试卷)等,以期在给成年读者带来安宁与回忆的同时,也给青少年读者向上的力量。

林清玄,台湾高雄人,著名散文家,连续十年雄踞“台湾十大畅销书作家”榜单,被誉为“当代散文八大家”之一。

17岁开始发表作品;20岁出版本书;30岁前得遍台湾所有文学大奖;35岁入山修行后写成的“身心安顿系列”,是20世纪90年代台湾畅销的作品;40岁完成“菩提系列”,畅销数百万册,是当代具影响力的作品之一。

他的文章曾多次入选大陆、中国台湾、中国香港和新加坡中小学华语教材及大学国文选,还曾被收入大陆高考语文试卷,是国际华文世界被广泛阅读的作家。

四 白雪少年

红心番薯

飞入芒花

在梦的远方

过火

家有香樟树

银合欢

翡翠莲雾

白雪少年

我的松鼠

仙堂戏院

用户评价

评价一: 最近读完了一本关于时间哲学的书,名字似乎是《钟摆的沉思录》,作者是位研究古代机械与现代生活的学者。这本书最让我震撼的不是它对复杂齿轮结构的精妙解析,而是它如何将冰冷的物理定律与人类对“流逝”的无力感紧密地结合起来。作者并没有给出如何“战胜”时间的答案,而是引导我们去观察,去接受时间如同钟摆一样,必然的、精准的、不为任何人意志所动的规律性。书中有大量的篇幅探讨了不同文明对“永恒”的想象,从古埃及的金字塔到中世纪的修道院计时器,那种跨越千年的追问,让人不禁反思自己日常生活中那些琐碎的、急躁的追逐是否真的有意义。特别是书中关于“慢”的辩证,作者引用了亨利·戴维·梭罗的一些观察,指出真正的效率并非速度的提升,而是专注力的深度。我尤其喜欢其中一个比喻:时间不是一条河流,而是一个巨大的、静止的湖泊,我们只是在湖面上划过的小船,船桨搅起的涟漪才是我们感知的“流逝”。这本书的文字略显晦涩,但信息密度极高,需要反复咀嚼,非常适合那些在快节奏生活中感到精神疲惫,渴望从宏大视角审视自身存在的人。它不是一本心灵鸡汤,而是一剂清醒剂,让你在承认无常的同时,找到与“不变”共处的哲学姿态。

评分评价二: 翻开这本《城市霓虹下的独白》,我仿佛置身于一个永不熄灯的都市夜晚,空气中弥漫着咖啡因、雨水和未竟的梦想的味道。作者的笔触极其细腻,擅长捕捉那些被主流叙事忽略的边缘人物的内心剧场。书里没有宏大的叙事结构,全是碎片化的、近乎电影蒙太奇式的场景堆砌——深夜便利店里眼神空洞的收银员、地铁里对着手机屏幕低声争吵的情侣、以及在高楼大厦的阴影中徘徊的流浪者。最打动我的是他对“孤独”的描绘,那不是被抛弃的凄凉,而是一种主动选择的、与周遭环境保持距离的清醒。比如有一篇写到,主人公如何在一家拥挤的酒吧里,通过观察陌生人的肢体语言,构建出他们完整的人生故事,而这一切都无需开口交流。这种“在人群中隐形”的能力,似乎是现代城市生活的某种高级生存技巧。这本书的语言风格非常现代,夹杂着一些网络用语和极短的句子,读起来节奏感很强,让人想一口气读完,但读完之后,那种被放大的寂寥感又会像潮水一样涌上来,久久不能散去。它像一面镜子,照出我们在人群中扮演角色的疲惫。

评分评价四: 《量子纠缠与人类情感的边界》这本书简直是科学与文学的奇特混血儿。我原本以为会是一本硬邦邦的科普读物,结果发现它更像是一部探讨“连接”与“距离”的哲学思辨录。作者非常大胆地运用量子物理学的概念——比如“叠加态”、“不确定性原理”——来类比人类复杂的情感关系。书中有一段精彩的论述,将热恋中的两个人比作一对处于“纠缠态”的粒子:无论相隔多远,测量其中一个的状态,另一个的状态也会瞬间确定,这完美诠释了某些强烈的精神共鸣。但有趣的是,作者随后又讨论了“退相干”现象,指出外界的干扰(日常的琐碎、误解)如何迅速破坏这种量子层面的连接,使关系回归到经典的、可预测的、但又疏离的状态。这本书的阅读体验是分裂的,你需要在理解基本物理概念的同时,不断地在科学逻辑和感性体验之间进行跳跃。它提供了一种全新的框架来理解我们为何无法完全洞悉伴侣的内心,以及那些看似无意的巧合背后可能隐藏的更深层次的联系。文风严谨中带着跳跃的思辨性,非常考验读者的理解力和联想力。

评分评价五: 我最近读了《北回归线上的风土志》,这是一部非常地方性的作品,专注于描绘台湾中南部山区某个原住民部落的变迁史。这本书的魅力在于它的“田园牧歌式”的真实。作者是一位人类学家,但他完全抛弃了学术腔调,而是用非常口语化、充满泥土气息的语言,记录了几代人与山林共生的故事。书中对季节的更迭、农作物的生长周期、以及祭祀仪式的详细描述,构筑了一个自成体系的微观世界。最让我印象深刻的是关于“记忆”的部分。部落的老人通过口述史的方式,将那些早已消失的植物、不再使用的狩猎技巧,乃至旧时的禁忌,一一复原。这种记忆的传承,与其说是历史记录,不如说是一种精神上的“再造林”。这本书没有高潮迭起的戏剧冲突,一切都平静而自然,就像山间的溪流,缓慢但持续地冲刷着岩石。它让我反思,在追求现代化的过程中,我们是否也遗弃了那些同样珍贵、但无法用金钱衡量的生活智慧。读完后,心中会留下一种对土地深深的敬畏感和对“慢下来”的向往。

评分评价三: 我最近刚看完一本关于文艺复兴时期佛罗伦萨手工艺人的传记性小说,书名是《皮具与权力》。这本书完全颠覆了我对那个时代的认知。以往的历史读物总是聚焦于美第奇家族的政治手腕或艺术赞助,但这本书却把视角下沉到了制作精美皮具的匠人身上。作者显然做了极其深入的田野调查,他对鞣制皮革的工序、染料的配方,甚至当时工匠行会之间的暗流涌动,都有着近乎痴迷的细节描写。读到师傅如何用祖传的蜂蜡和草药处理皮料,我甚至能想象出那种厚重而温润的触感。故事的核心冲突,是艺术的纯粹性与商业实用性之间的拉锯战。主角是一位技艺超群的工匠,他追求的是完美无瑕的“纹理神性”,但他的赞助人却只关心如何快速、廉价地复制爆款。这本书的叙事策略非常高明,它用工艺的精湛来象征人性的坚守,而用商业的侵蚀来预示传统的消亡。文字古典而考究,带着一种油墨的香气,让人感觉仿佛真的触摸到了历史的肌理。对于喜欢历史细节和职业精神探讨的读者来说,这本书的价值远超一般的小说。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有