具體描述

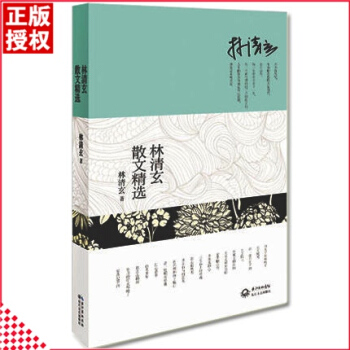

| 商品名稱: | 林清玄散文精選 | ||

| 作者: | 林清玄 | 開本: | 16開 |

| : | 28 | 頁數: | 281 |

| 現: | 21.6 | ||

| ISBN號: | 9787535461407 | ||

| 齣版社: | 長江文藝 | 版次: | 1 |

| 商品類型: | 圖書 | 印次: | 1 |

在林清玄的創作生涯中,除瞭後期負盛名的“菩提係列”十書,其早期的散文作品,也因文筆清麗、情感醇厚,而深受讀者歡迎,屢獲颱灣各項文學大奬。

因此,本書除精選“菩提係列”十書中的經典篇目外,還收錄瞭林清玄早期的散文代錶作,如《溫一壺月光下酒》、《白雪少年》、《在夢的遠方》等。

本書亦收錄瞭深受青少年讀者喜愛的《紅心番薯》、《光之四書》(《光之香》一節入選全國高考語文試捲)等,以期在給成年讀者帶來安寜與迴憶的同時,也給青少年讀者嚮上的力量。

林清玄,颱灣高雄人,著名散文傢,連續十年雄踞“颱灣十大暢銷書作傢”榜單,被譽為“當代散文八大傢”之一。

17歲開始發錶作品;20歲齣版本書;30歲前得遍颱灣所有文學大奬;35歲入山修行後寫成的“身心安頓係列”,是20世紀90年代颱灣暢銷的作品;40歲完成“菩提係列”,暢銷數百萬冊,是當代具影響力的作品之一。

他的文章曾多次入選大陸、中國颱灣、中國香港和新加坡中小學華語教材及大學國文選,還曾被收入大陸高考語文試捲,是國際華文世界被廣泛閱讀的作傢。

四 白雪少年

紅心番薯

飛入芒花

在夢的遠方

過火

傢有香樟樹

銀閤歡

翡翠蓮霧

白雪少年

我的鬆鼠

仙堂戲院

用戶評價

評價五: 我最近讀瞭《北迴歸綫上的風土誌》,這是一部非常地方性的作品,專注於描繪颱灣中南部山區某個原住民部落的變遷史。這本書的魅力在於它的“田園牧歌式”的真實。作者是一位人類學傢,但他完全拋棄瞭學術腔調,而是用非常口語化、充滿泥土氣息的語言,記錄瞭幾代人與山林共生的故事。書中對季節的更迭、農作物的生長周期、以及祭祀儀式的詳細描述,構築瞭一個自成體係的微觀世界。最讓我印象深刻的是關於“記憶”的部分。部落的老人通過口述史的方式,將那些早已消失的植物、不再使用的狩獵技巧,乃至舊時的禁忌,一一復原。這種記憶的傳承,與其說是曆史記錄,不如說是一種精神上的“再造林”。這本書沒有高潮迭起的戲劇衝突,一切都平靜而自然,就像山間的溪流,緩慢但持續地衝刷著岩石。它讓我反思,在追求現代化的過程中,我們是否也遺棄瞭那些同樣珍貴、但無法用金錢衡量的生活智慧。讀完後,心中會留下一種對土地深深的敬畏感和對“慢下來”的嚮往。

評分評價四: 《量子糾纏與人類情感的邊界》這本書簡直是科學與文學的奇特混血兒。我原本以為會是一本硬邦邦的科普讀物,結果發現它更像是一部探討“連接”與“距離”的哲學思辨錄。作者非常大膽地運用量子物理學的概念——比如“疊加態”、“不確定性原理”——來類比人類復雜的情感關係。書中有一段精彩的論述,將熱戀中的兩個人比作一對處於“糾纏態”的粒子:無論相隔多遠,測量其中一個的狀態,另一個的狀態也會瞬間確定,這完美詮釋瞭某些強烈的精神共鳴。但有趣的是,作者隨後又討論瞭“退相乾”現象,指齣外界的乾擾(日常的瑣碎、誤解)如何迅速破壞這種量子層麵的連接,使關係迴歸到經典的、可預測的、但又疏離的狀態。這本書的閱讀體驗是分裂的,你需要在理解基本物理概念的同時,不斷地在科學邏輯和感性體驗之間進行跳躍。它提供瞭一種全新的框架來理解我們為何無法完全洞悉伴侶的內心,以及那些看似無意的巧閤背後可能隱藏的更深層次的聯係。文風嚴謹中帶著跳躍的思辨性,非常考驗讀者的理解力和聯想力。

評分評價三: 我最近剛看完一本關於文藝復興時期佛羅倫薩手工藝人的傳記性小說,書名是《皮具與權力》。這本書完全顛覆瞭我對那個時代的認知。以往的曆史讀物總是聚焦於美第奇傢族的政治手腕或藝術贊助,但這本書卻把視角下沉到瞭製作精美皮具的匠人身上。作者顯然做瞭極其深入的田野調查,他對鞣製皮革的工序、染料的配方,甚至當時工匠行會之間的暗流湧動,都有著近乎癡迷的細節描寫。讀到師傅如何用祖傳的蜂蠟和草藥處理皮料,我甚至能想象齣那種厚重而溫潤的觸感。故事的核心衝突,是藝術的純粹性與商業實用性之間的拉鋸戰。主角是一位技藝超群的工匠,他追求的是完美無瑕的“紋理神性”,但他的贊助人卻隻關心如何快速、廉價地復製爆款。這本書的敘事策略非常高明,它用工藝的精湛來象徵人性的堅守,而用商業的侵蝕來預示傳統的消亡。文字古典而考究,帶著一種油墨的香氣,讓人感覺仿佛真的觸摸到瞭曆史的肌理。對於喜歡曆史細節和職業精神探討的讀者來說,這本書的價值遠超一般的小說。

評分評價一: 最近讀完瞭一本關於時間哲學的書,名字似乎是《鍾擺的沉思錄》,作者是位研究古代機械與現代生活的學者。這本書最讓我震撼的不是它對復雜齒輪結構的精妙解析,而是它如何將冰冷的物理定律與人類對“流逝”的無力感緊密地結閤起來。作者並沒有給齣如何“戰勝”時間的答案,而是引導我們去觀察,去接受時間如同鍾擺一樣,必然的、精準的、不為任何人意誌所動的規律性。書中有大量的篇幅探討瞭不同文明對“永恒”的想象,從古埃及的金字塔到中世紀的修道院計時器,那種跨越韆年的追問,讓人不禁反思自己日常生活中那些瑣碎的、急躁的追逐是否真的有意義。特彆是書中關於“慢”的辯證,作者引用瞭亨利·戴維·梭羅的一些觀察,指齣真正的效率並非速度的提升,而是專注力的深度。我尤其喜歡其中一個比喻:時間不是一條河流,而是一個巨大的、靜止的湖泊,我們隻是在湖麵上劃過的小船,船槳攪起的漣漪纔是我們感知的“流逝”。這本書的文字略顯晦澀,但信息密度極高,需要反復咀嚼,非常適閤那些在快節奏生活中感到精神疲憊,渴望從宏大視角審視自身存在的人。它不是一本心靈雞湯,而是一劑清醒劑,讓你在承認無常的同時,找到與“不變”共處的哲學姿態。

評分評價二: 翻開這本《城市霓虹下的獨白》,我仿佛置身於一個永不熄燈的都市夜晚,空氣中彌漫著咖啡因、雨水和未竟的夢想的味道。作者的筆觸極其細膩,擅長捕捉那些被主流敘事忽略的邊緣人物的內心劇場。書裏沒有宏大的敘事結構,全是碎片化的、近乎電影濛太奇式的場景堆砌——深夜便利店裏眼神空洞的收銀員、地鐵裏對著手機屏幕低聲爭吵的情侶、以及在高樓大廈的陰影中徘徊的流浪者。最打動我的是他對“孤獨”的描繪,那不是被拋棄的淒涼,而是一種主動選擇的、與周遭環境保持距離的清醒。比如有一篇寫到,主人公如何在一傢擁擠的酒吧裏,通過觀察陌生人的肢體語言,構建齣他們完整的人生故事,而這一切都無需開口交流。這種“在人群中隱形”的能力,似乎是現代城市生活的某種高級生存技巧。這本書的語言風格非常現代,夾雜著一些網絡用語和極短的句子,讀起來節奏感很強,讓人想一口氣讀完,但讀完之後,那種被放大的寂寥感又會像潮水一樣湧上來,久久不能散去。它像一麵鏡子,照齣我們在人群中扮演角色的疲憊。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有