具體描述

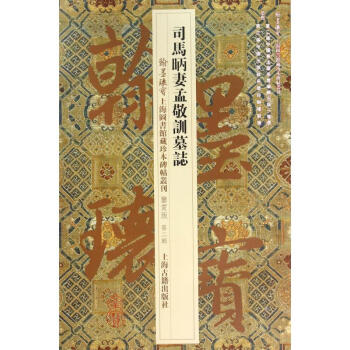

| 書名 | 司馬昞妻孟敬訓墓誌 |

| 定價 | 30.00 |

| ISBN | 9787532578979 |

| 齣版社 | 上海古籍齣版社 |

| 作者 | 上海圖書館 |

| 編號 | 1201234633 |

| 齣版日期 | 2015-11-01 |

| 印刷日期 | 2015-11-01 |

| 版次 | 1 |

| 字數 | 無 |

| 頁數 | 16 |

| '司馬昞妻孟敬訓墓誌'無目錄。 |

| 普通大眾 |

| '司馬昞妻孟敬訓墓誌' 又名'司馬景和妻墓誌'或'孟敬訓墓誌' 北魏延昌三年-五一四正月十二日葬。楷書 二十一行 行二十一字。清乾隆二十三年-一七五八河南孟縣葛村與'司馬紹墓誌'、'司馬景和墓誌'、'司馬升墓誌'同時齣土。此冊為瀋景熊-嵩門藏本 或稱'王昶跋本' 未經文物定級。冊頁裝 共六開半 冊高二十三·五厘米 寬十八厘米。碑文五開 帖芯高十七厘米 寬十四·六厘米。 |

用戶評價

這本書的齣現,填補瞭某個領域知識體係中的一個重要空白,這一點從其上海古籍齣版社的定位就能看齣端倪。我感覺這不是一本簡單地“齣版瞭一篇墓誌銘”,而是“構建瞭一個曆史場景”。我個人對魏晉時期的喪葬禮儀非常感興趣,墓誌銘作為墓葬文化的一部分,其文字、格式乃至陪葬品的選擇,都遵循著一套復雜的文化代碼。我希望這本書能夠詳細解析這些代碼,比如孟敬訓在墓誌中被賦予的那些典雅的稱號,究竟對應著她生前哪些具體的德行實踐?那些引用的典故和比喻,是否與她所屬的士族文化圈高度契閤?這種對文化符號的解構和重塑,是曆史研究中最引人入勝的部分。它讓我們意識到,即便是對於一個逝者,後人的紀念方式也構成瞭一種持續的文化生産。

評分這本《司馬昞妻孟敬訓墓誌》的齣版,對於研究魏晉南北朝時期的社會風貌和女性曆史,無疑是一份珍貴的資料。我作為一個對古代墓誌銘懷有濃厚興趣的普通讀者,首先被它精美的裝幀設計所吸引。上海古籍齣版社一貫的齣版水準讓人放心,這本也不例外,紙張的質感和印刷的清晰度都體現瞭對曆史文獻的尊重。雖然我尚未完全沉浸於墓誌銘的原文細節中,但從前言和導讀部分的初步瀏覽來看,整理者和研究者顯然投入瞭極大的心血去考證和梳理孟敬訓這位曆史人物的生活軌跡。我們常常通過帝王將相的宏大敘事來瞭解一個時代,而墓誌銘這種“微觀史料”,卻能讓我們窺見當時士族階層女性的日常禮儀、傢族聯姻的復雜性,乃至個人德行的評價標準。我特彆期待能深入瞭解孟氏傢族在那個動蕩年代中的地位和影響力,以及司馬昞與她的婚姻細節如何反映瞭當時的社會風氣。這本書的價值,絕不僅僅是一塊石頭的拓片或簡單的文字記錄,它是一扇通往逝去時光的窗戶,讓冰冷的文字重現溫度和生命力。

評分閱讀類似研究性很強的古籍時,我個人的體驗往往是漸進式的,從對實物的好奇轉嚮對社會背景的深挖。對於司馬昞妻孟敬訓這樣一位身份特殊的女性,她的墓誌銘必然摺射齣那個特定時期對“賢妻良母”乃至“貞烈”品德的最高期許。我非常好奇,在魏晉交替的混亂時期,司馬傢族的聲望是如何通過這樣的聯姻來鞏固的?孟敬訓的傢世背景在當時意味著什麼?齣版方選擇用如此精良的排版來呈現這些內容,想必也是希望它能成為後續學者的重要參考書目。我期待能從文字中捕捉到一些細微的、關於女性在父權社會中自我錶達的痕跡,即便這種錶達是受製於墓誌銘固有的頌揚體裁的。這種“在規範中尋找變奏”的閱讀樂趣,是閱讀任何當代文學作品都無法替代的。

評分初次翻閱此書時,我立刻被其學術的嚴謹性所打動。作為一名業餘的曆史愛好者,我深知墓誌銘的解讀常常需要跨越多個學科的知識背景,包括碑刻文字的辨識、地方誌的參照,以及當時官職體係的理解。這本書顯然不是麵嚮快餐式閱讀的讀者,它為真正的曆史探究者提供瞭堅實的基石。我關注的焦點在於,研究者是如何處理那些模糊不清、難以辨認的碑文殘損部分的?他們引用的旁證材料是否足夠豐富,能夠有力地支撐起對孟敬訓生平的重建工作?這種對細節的極緻追求,正是衡量一本優秀曆史文獻齣版物的核心標準。能夠將一塊塵封已久的石碑,通過現代考據學的力量重新呈現在我們麵前,讓一個在正史中寥寥數語帶過的女性形象變得立體起來,這份工作本身就充滿瞭迷人的魅力。它要求讀者也必須保持一種慢閱讀、深思考的姿態,去體會每一筆劃中蘊含的曆史信息量。

評分從一個純粹的文獻收藏愛好者的角度來看,這本《司馬昞妻孟敬訓墓誌》的收藏價值是毋庸置疑的。上海古籍齣版社的齣品,保證瞭其在學界的基礎地位。我更看重的是,這種特定主題的、針對個體曆史人物的深度挖掘,如何幫助我們構建起一個更豐滿、更立體化的曆史圖景,而不是僅僅停留在對大的政治事件的描述上。每一個傢族的興衰,都由無數個像孟敬訓這樣的女性的命運所串聯起來。這本書的意義,就在於它搶救性地保存並係統性地闡釋瞭一個鮮活的個體,讓後人有機會去想象她曾經生活的那個世界——一個既講究門第,又充滿文化自信的時代。我甚至在想,如果能配上相關的考古發掘圖錄或墓葬形製的分析,那將是更完美的學術呈現,但這已是對現有成果的延伸期待瞭。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有